6年生が今日の1・2時間目に、京都府教育委員会との連携事業として、「コンポスト作り」に取り組みました。指導していただくのは、大山修一教授をはじめとする「総合地球環境学研究所」の皆さん。「総合地球環境学研究所」は、その名の通り、地球全体に関わる環境問題の解決に向けて様々な研究をされている機関で、大山先生は主に「有機物循環プロジェクト」を担当される、その道の第一人者です。まずは教室で、生ゴミがどのように堆肥に変わっていくのか、その仕組みや、コンポストの作り方について教えていただきました。

それでは、教わったことをもとに、実際に自分たちでコンポストを作っていきましょう。まずは班ごとに、タライに決められた量の土を入れていきます。

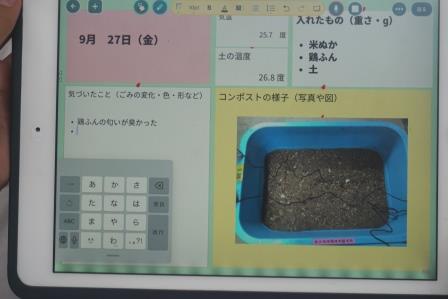

続いて、米ぬか、鶏糞を順番に加えて、移植ごてでしっかりとかき混ぜればOK。意外と簡単にできあがりました。

今の土の温度は26℃くらいですが、ゴミを入れて数日寝かしておけば、発酵して50~60℃くらいまで上がっていくそうです。

今日行った作業内容や、写真で撮った土壌の様子、自分が気づいたことなどを、タブレットに記録しておきます。

さあ、来週からは、実際にゴミを入れて肥やしづくりを行っていきます。5週間でどれだけ肥やしができるのか楽しみですね。しっかりと観察を続けていきましょう。

この度は、子どもたちに貴重なSDGsに関わる体験学習の機会を作っていただいた、京都府教育委員会の丸川様、そして「総合地球環境学研究所」の大山教授、野田様、前畑様、本当にありがとうございました。そしてこれからも続けてご指導をよろしくお願いします。