SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- アカデミックラボ

2024年08月20日

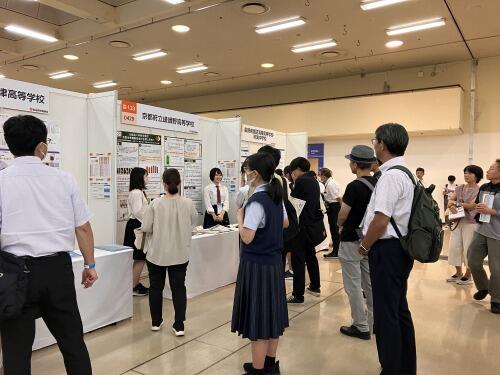

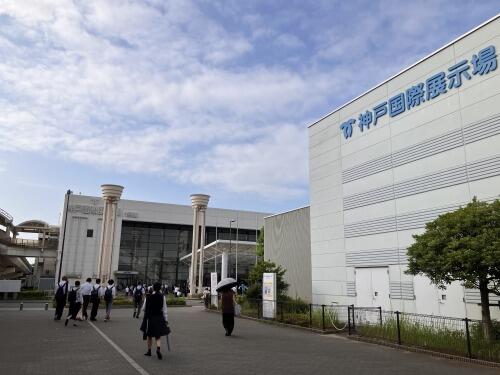

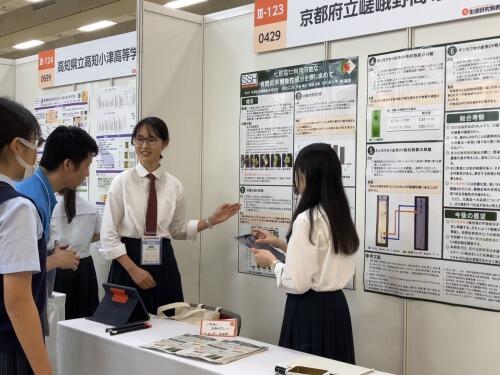

8月6~7日に神戸国際展示場で開催された令和6年度SSH生徒研究発表会にアカデミックラボ・理科ラボのメンバー4人が参加しました。

本校は「化粧品に利用可能な植物由来機能性成分を探し求めて」というタイトルで発表しました。

答えやすい質問から専門性が高い質問まで飛び交い、新しい見方や考え方を得ることができました。

わかりやすく他者へ説明する力、深く論理的に思考し議論する力の大切さを学びました。

今回の本校の出場チームのようにグループ研究を行っている学校が多い一方で、同じ高校生でも個人研究を行い発表をしている生徒の姿を見て、その熱意や内容理解の深さにとても関心しました。

この経験をさらに自分たちの研究に生かし、また後輩たちへ伝えて嵯峨野高校の探究をより盛り上げていきたいと思います。

自らの研究を発表できたことは勿論、他校のレベルの高い研究を見て、様々な意見をもらうことで成長できた2日間でした。

2024年06月13日

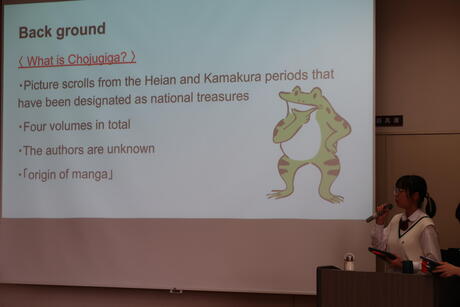

京・平安文化論ラボです。

古典離れを課題とし、その課題解決のための探究活動をしています。

その活動の様子を、NHKあさイチ様に取り上げていただけることになりました。

放送は、6月20日(木)8時15分からです。

「愛でたいnippon」のコーナーです。

この日は『源氏物語』の特集ということで、その中の1つとしてラボを紹介してくださいます。

どのような活動をしているのか、生徒の様子をぜひ御覧ください。

また、今年度は『源氏物語』と『枕草子』の2テーマで探究活動を行っています。

この作品の魅力を発信するため、文学研究はもとより、京都の神社仏閣を巡っていただくスタンプラリーの企画運営や、登場人物をイメージしたお菓子のデザイン・販売を行う予定です。

文学を読むという方法だけでなく、さまざまな方法で、古典の魅力を知っていただこうと生徒たちは奮闘しています。

2024年06月11日

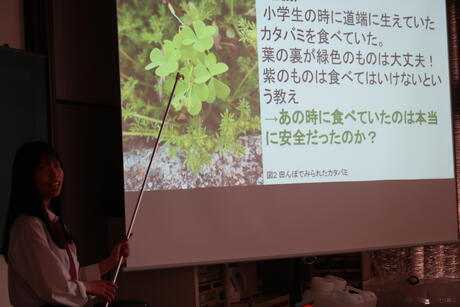

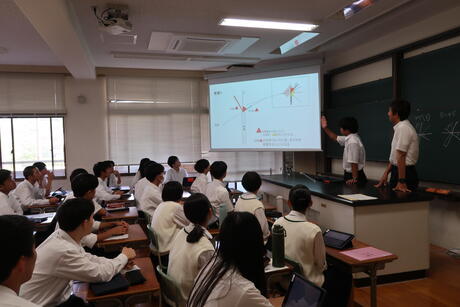

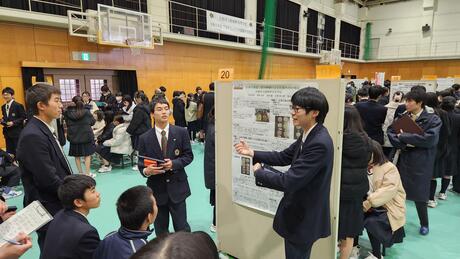

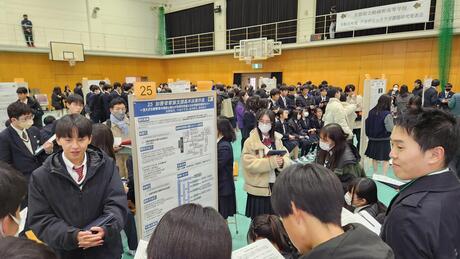

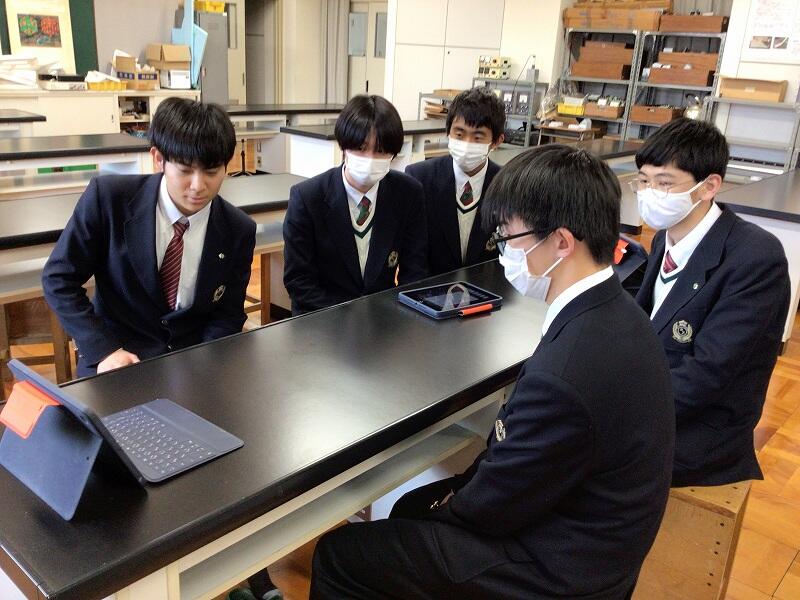

6月10日 AM「課題研究発表会」

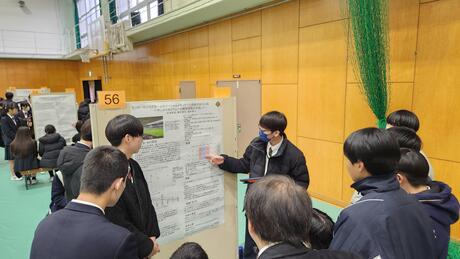

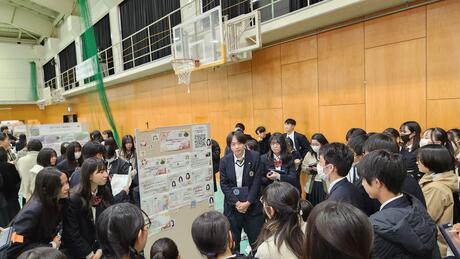

本校では毎年校内での課題研究発表会を行ってきました。今年度は初めて、全校生徒が終日参加し、講演会やワークショップなども組み合わせた、いわば「探究Day」という形でリニューアル開催しました。

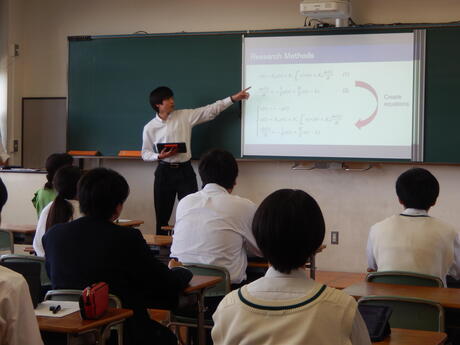

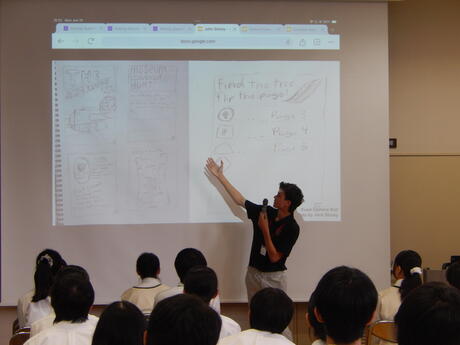

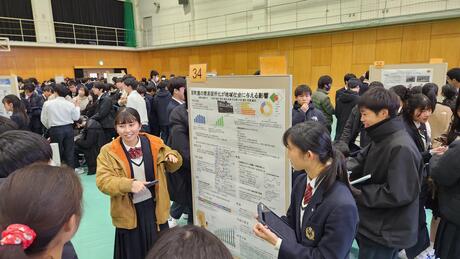

午前中は、3年生の課題研究発表会です。体育館での開会式の後、3年生1~6組の生徒はアカデミックラボの研究成果を英語で、3年生7・8組の生徒は、スーパーサイエンスラボⅠ~Ⅲの研究成果をそれぞれプレゼンテーションしました。

アカデミックラボ58件、スーパーサイエンスラボ35件、サイエンス部1件、さらに海外からJunipero Sera High School 2件、Notre Dame Highschool Belmont校1件、合計97件の研究発表が行われる一大イベントとなりました。

当日までに、オンライン上に全ての発表のスライド pdf資料 を閲覧できるようにしました。生徒達は予めこれらを閲覧し、コメントや質疑応答を行いました。英語のスライドは、質問コメントも英語です!

いよいよ当日の発表会。各グループが2~3回ずつ発表を行うため、発表延べ数は268本! したがって部屋数もHR教室や特別教室併せて35会場と、文字通り全校あげてのイベントとなりました。聴講者は本校全生徒の他、TAとして留学生、教育関係者が来場されました。

アカデミックラボの発表は、質疑応答も全て英語です!質問する側も回答する側も、頭をフル回転させながら真摯に伝えようとする姿が印象的でした。

スーパーサイエンスラボの発表および質疑応答は日本語で行われることもあり、質問する側も回答する側も、科学的・論理的に深いレベルで議論する様子も観られました。各発表の司会は2年生が中心となって取り組みましたが、有志の3年生の他、1年生もチャレンジしてくれました

終了後「これで終わりかと思うと、感慨深いものがあるな・・・」とつぶやいている生徒がいました。今回の経験を自信に変えて、さらに大きな課題解決と夢の実現に向かってくれることと思います。

2024年05月02日

昨年度2月に開催された「アカデミックラボ課題研究発表会」にて、探究活動の成果を発表した3年生1組~6組の生徒たちは、来る6月10日、今度はSGF(Sagano Global Forum)でその内容を英語で発表します。発表当日に向けて英語の原稿作成と発表準備がスタートしました。

6月10日の発表会では、本校の1・2年生に加えて、京都の大学で研究する留学生や海外の高校からのお客様などを招待し発表を行う予定です。「高校1年生でも分かる」「日本語や日本文化を知らない方にも伝わる」「誰が聞いても分かりやすい」発表を目指しています。

4月15日にはコモンホールにてガイダンスを行いました。「どうすればわかりやすい発表になるか」「ただ英訳しただけの文章を読み上げるのではなく、自分の言葉で相手に伝えるにはどうしたらいいか」を考えながら、他のグループの発表原稿に目を通し、お互いに改善点を指摘しました。

4月23日には指摘された点についてどのように改善すべきかをグループで相談しながら原稿を直しました。生徒からは「正しい英語にしたつもりだったのに、改めて読んだら分かりづらいことに気づいた」「どうしたら伝わる英語になるか、協力して考えることができた」といった声が聞かれました。

発表当日までの1か月半、生きた英語での発表に向け、試行錯誤が続きます。

2024年04月14日

地理オリンピックの一次選抜・二次選抜が終了し、大会本部から嵯峨野高校にメダルと賞状が届きました。

受賞したのは、今春の卒業生と3年生の2名です。3月末と4月8日の伝達表彰時に、校長先生から銅メダルと賞状がそれぞれ授与されました。

嵯峨野高校生が地理オリンピックでメダルを獲得するのは、4年連続となります。嵯峨野高校で複数のメダリストが誕生したのは今回が初めてです。

受賞した2名からのコメントを紹介します。

「地理オリンピックに限らず、科学オリンピックというのは、自分がその科目が好きという気持ちと普段受けている授業で得た知識や考え方だけでも、十分挑戦できるものだと思うので、後輩のみなさんもぜひ、科学オリンピックにチャレンジしてみてください。」

「学んだことを繋げていき、世界を俯瞰する自分なりの視点を得られることに、地理の醍醐味を感じました。限られた時間の中で自分の好きをとことん追求する時間を持てたことは、非常に有意義だったと思っています。」

地理オリンピックに興味のある人は、地理オリンピックのホームページをご覧ください。過去問も出ています。今年度、多く嵯峨野生が地理オリンピックにチャレンジすることを期待しています。

2024年04月07日

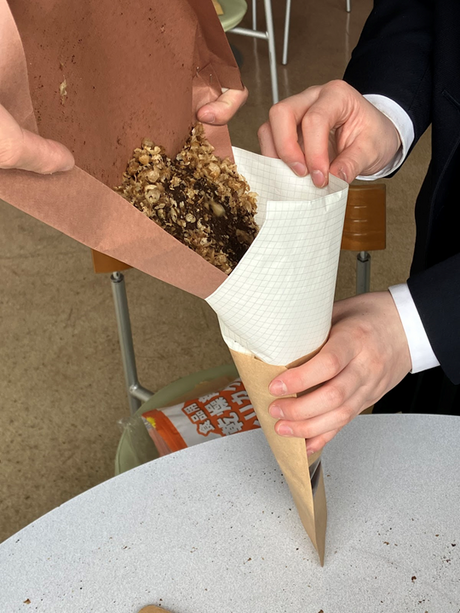

4月7日(日)に梅小路公園で開催された循環フェスというイベントに、コーヒーかすの再利用プロジェクトに取り組んだ3年生4名のグループが参加し、自分たちで考案・製作したコーヒーかす製スモークチップの販売を行いました。

パッケージやポスター、店の装飾などを工夫したり、買っていただいた方向けの使い方説明書を用意したり、スモークの実演とスモークしたお菓子の試食を取り入れたり、2月に参加が決まって以来、実際の販売に向けて様々な準備を重ねてきました。

それでも最初は緊張してしまって売り込みの声のかけ方にも自信がなく、開始当初はなかなか売れない苦しい時間を過ごしましたが、徐々に商品の説明にも慣れてきて、しっかりと商品の面白さをアピールすることができるようになり、用意した商品はイベント終了時刻の1時間ほど前に完売することができました。「売上高-原価・諸経費」はわずかながら黒字になり、その利益分については循環フェスの運営事務局に寄付させていただきました。

実際に販売を行う難しさと面白さを体感する貴重な経験を積めたのはもちろん、販売の空き時間で他ブースに参加したり、運営の方にイベントで出た生ごみ類を堆肥化するプロジェクトを紹介してもらったりして、「循環」の大切さを実感しました。

さらに、イベントを取材されていた京都新聞社さまからインタビューを受けたり、2月の高校生ビジネスプラングランプリの発表会でアドバイスをいただいた学生起業家の方と再会したりと、学校の外に出て生徒たちの世界がさらに広がった1日になりました。

ここに至るまで、ビジネスプランそのものに関わるアドバイスや、このイベントを紹介していただいたり、移動販売車を無償でレンタルさせていただいたり、当日に様子を見に来ていただいたりと、多くの方の支援のおかげで、ビジネスプランを実際の商品化を試す段階まで進めることができました。

このメンバーでの活動はひと区切りとなりますが、新年度、新しいメンバーでアカデミックラボの活動が始まります。嵯峨野高校生の活躍の場がまたさらに広がってくれることが楽しみです。

2024年03月31日

2年生アカデミックラボ「スポーツと環境ラボ」で取り組んだことについて報告します。

今年度は5つのグループに分かれて活動しました。

グループ1

遊びを通して幼児の投げる能力を向上させることをテーマに活動しました。

近隣の幼稚園の協力を得て実際に子どもたちに的当て遊びに挑戦してもらいました。

実施期間が短いこともあって能力の向上が目に見える形にはなりませんでしたが、的当て遊びに熱中する子供たちの姿を見ることができました。

グループ2

サッカーチームのソーシャルメディアの投稿内容について分類、比較を行いました。

ファンを増やすために、どのような発信が効果的か考察することができました。

グループ3

障害者スポーツをテーマに活動を進め、自分たちで新しいアダプテッドスポーツを考案しました。

12月には障害者スポーツセンターで体験会を実施し、様々なご意見をいただくことができました。

グループ4

高齢者施設の方々にeスポーツを体験してもらい、認知機能の向上を目指しました。

eスポーツを高齢者の方に楽しんでもらうための工夫について、日本アクティビティ協会からご指導いただき、「健康ゲーム指導士」の資格をいただきました。

グループ5

NPO法人京都発竹流域ネットにご協力いただき、竹で「モルック」を作りました。

また、実際に京都モルックの会の体験会で使っていただき、竹ならではの良さや改善点などをご意見をいただきました。

そして今年度の成果について、マイプロジェクトアワード2023で発表し、地域summit特別賞を受賞しました。

18名で1年間楽しく活動できました。

活動にご協力いただいた皆様、ありがとうございました!

2024年03月22日

スーパーサイエンスラボ、アカデミックラボの生徒各5名ずつが、「第6回 高校生サイエンス研究発表会2024」(主催 第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学)において研究発表を行いました。今回はZOOMによるオンライン発表形式で、3月12日と13日に、それぞれ以下の2件の発表を行いました。

スーパーサイエンスラボ、アカデミックラボの生徒各5名ずつが、「第6回 高校生サイエンス研究発表会2024」(主催 第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学)において研究発表を行いました。今回はZOOMによるオンライン発表形式で、3月12日と13日に、それぞれ以下の2件の発表を行いました。

「段差がドミノの倒れる速度に与える影響について」

「自然由来の化粧品原料を探し求めて~京野菜とキンモクセイの秘める効能~」

生徒は少し緊張しながらも、発表及び質疑応答をしっかりと行いました。

2024年02月09日

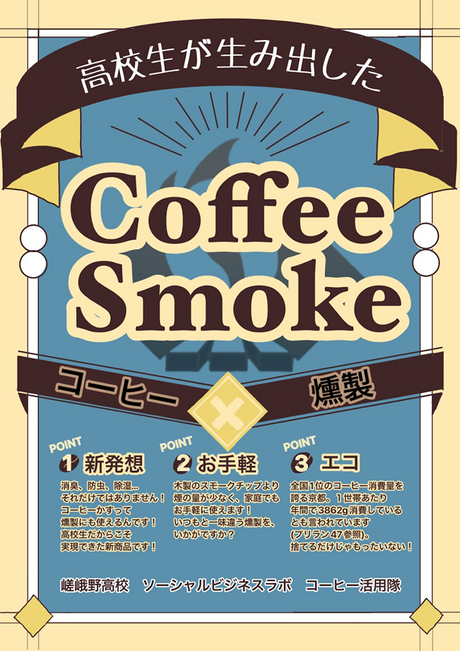

令和6年2月3日に京都リサーチパークにあるカフェGOCONCにて、第11回高校生ビジネスプラングランプリのプラン発表会in京滋が開かれ、嵯峨野高校ソーシャルビジネスラボの4名が参加しました。

この発表会は、今年度全国で5000件以上の応募のあったビジネスプランの中で、ベスト100に選ばれた京滋地区6校のチームが発表を行いました。

発表会に先立って大学在学中に起業された作野充氏の基調講演をお聞きし、「挑戦する=後悔しないこと」、「『今できること』以上に『これからもやり続けたいこと』が人生を豊かにしてくれる」などの印象的なお話をいただきました。

本校の参加生徒のビジネスプランは「"コーヒー×キャンプ"で新燻製!~未利用資源の活用大作戦~」で、京都市が全国で消費量1位であるコーヒーのドリップ後のコーヒーかすを回収し再利用する方法に注目したものです。

参加した生徒たちは、機器の扱いに苦労しながらも堂々と発表をやりとげ、着眼点や実験で説得力のあるデータを提示した点、実際の商品見本を提示した点などが高い評価を受けました。また貴重なアドバイスも多くいただけました。

発表会後には交流会も実施され、地ビールの麦芽かすの活用について発表した生徒たちとの交流には、特に大きな刺激を受けた様子でした。

ビジネスプランをプランにとどめず、実現に近づけるためにさらに探究を深めていきたいと思います。

2024年02月09日

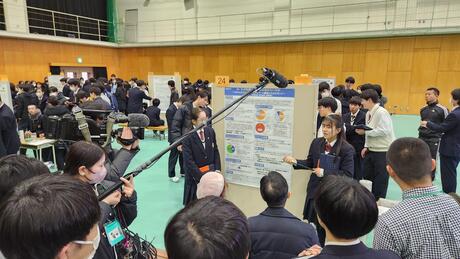

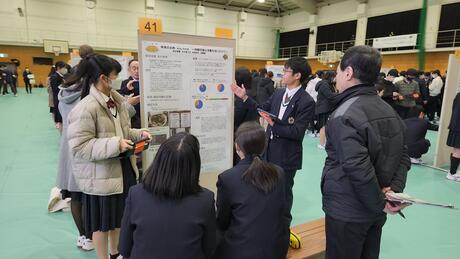

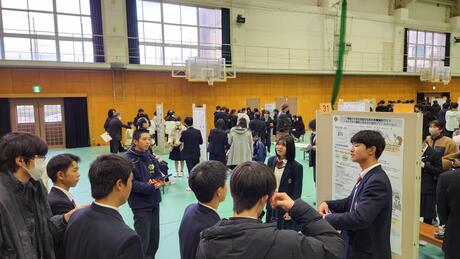

令和6年2月8日(木)の午後、令和5年度アカデミックラボ課題研究発表会を開催しました。2年生1~6組の生徒が、1年間かけて探究した58のテーマについて、それぞれ発表しました。

視聴生徒として1・2年生全生徒が参加したほか、それぞれの探究活動でお世話になった方やSSH関係校の視察・メディアの取材などで来校いただいた方にもご参加いただき、活気あふれるポスターセッションが行われました。

発表は一つの区切りではありますが、この後も次年度の英語でのスライドプレゼンテーションに向けて探究活動を続けていきます。

2024年02月05日

京・平安文化論ラボとジュヴァンセル様とのコラボ企画であるチョコレートが、旧三井家下鴨別邸様の喫茶で、提供されることになりました。

会場:旧三井家下鴨別邸 京都市左京区下鴨宮河町58番地2 075-366-4321

京阪電車「出町柳」駅 徒歩5分

期間:令和6年2月10日(土)~2月29日(木)※水曜日は休館日です

開館時間:9:00~17:00(喫茶営業ラストオーダー 16:00)

旧三井家下鴨別邸様は、「文化と観光の融合による文化財の保存と活用の好循環の実現」を運営目的に掲げておられ、施設を一般公開されている他、伝統文化等を身近に体感できるイベントを開催しておられます。

この度、『源氏物語』をテーマにして商品化されたチョコレート3種(「萩の上露」・「絶えぬ思ひ」・「淡月」)を、旧三井家下鴨別邸様の喫茶メニューとして、期間限定で提供されることが決定しました。

私たちの洋菓子のデザイン画も展示されます。

旧三井家下鴨別邸様は、『源氏物語』にも登場する糺の森の中にあります。

この機会に旧三井家下鴨別邸様で、『源氏物語』の世界にひたってみてください。

2024年01月26日

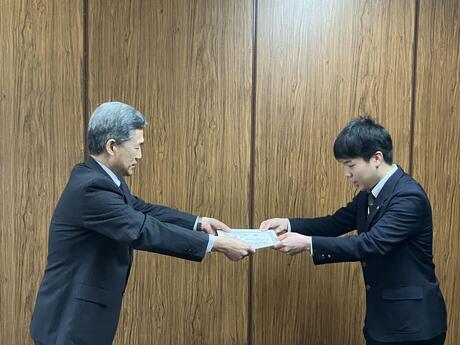

1月24日(水)に、古典の日文化基金未来賞を受賞したことを報告するため、京都府教育委員会を訪問しました。

京都府教育委員会の前川教育長から、お祝いの言葉をいただきました。

そして、ラボでの取り組みについては、「できたことや良かったことだけでなく、これからの課題についても、きちんと分析できていることが良いですね。これからも頑張ってください。おめでとうございます。」と温かい励ましの言葉をいただきました。

また、京洋菓子司ジュヴァンセル様とのコラボ企画で、2月1日から一般販売される洋菓子について、「洋菓子から源氏物語の世界を知るというのは、面白い取り組みです。」とお褒めの言葉をいただきました。

アカデミックラボという探究活動の授業で自分たちが考えたことが一つ一つ形になっていくこと、そして古典の魅力を多くの方に伝えて楽しんでいただけることに、生徒たちはやりがいや充実感を感じています。

さらに、昨年9月に古典の日文化基金未来賞をいただいたことは、この上ない喜びです。

表敬訪問でいただいた言葉を励みに、これからも古典の魅力を発信していけるよう取り組んでいきます。

なお、洋菓子の一般販売は、2月1日(木)から、京洋菓子司ジュヴァンセル様の御池店とオンラインショップで販売されます。(ジュヴァンセル御池店 京都市中京区御池通高倉西入高宮町216 Tel.075-231-7571)

2023年12月18日

アカデミックラボ「スポーツと環境ラボ」では、「幼児の身体能力」をテーマに探究活動を行っているグループがあります。

幼児のボール投げの力を伸ばすための遊びを考え、近くの幼稚園で園児たちに紹介したところ、みんな夢中で遊んでくれました。

この遊びを通して、どれくらい投げられるようになったか測定します。

その結果はいかに・・・

2月の発表会で報告しますので、お楽しみに!

2023年11月10日

京・平安文化論ラボです。

古典離れを課題とし、その課題解決のための探究活動をしています。

その取組やスタンプラリーの様子を、NHK京都様に取り上げていただきました。

当日は、生放送での出演となり、とても緊張しましたが、良い経験となりました。

今後は京洋菓子司ジュヴァンセル様とのコラボ企画により、生徒一人につき登場人物一人をデザインした洋菓子の販売を予定しています。

〔NHKプラスでは、1週間は見逃した番組を見ることができます。(登録必要)〕

商品のご紹介 ※「」は商品名です

1チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「萩の上露」~光源氏・紫の上・桐壺更衣~

2チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「恋路」~玉鬘・六条御息所・夕顔~

3チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「淡月」~光源氏・明石の君・朧月夜~

4チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「絶えぬ思ひ」~光源氏・女三宮・柏木~

5チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「すゑつむ花」~内面と外面~

6タルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「光源氏」

7クッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「薫る大将」

8パウンドケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・「花散里」

9ケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「藤壺」

10ケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「葵の上」

以上、10種類です。

なお、一般販売は、2月から、京洋菓子司ジュヴァンセル様の御池店とオンラインショップで販売されます。

(御池店 京都市中京区御池通高倉西入高宮町216 TEL 075-231-7571)

2月からということで、少し先ですが、どうぞお楽しみに!

2023年11月10日

京・平安文化論ラボです。

「ちゅう源氏と巡る 源氏物語 京都スタンプラリー」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

10月28日(土)、29日(日)、11月3日(金祝)、4日(土)、5日(日)の5日間、天気に恵まれ、快晴でした。

28000枚の台紙を用意しましたが、その多くを手に取っていただくことができ、約2000人の方が、景品交換していただきました。

その中で、生徒は参加者の方と交流することができました。

「『源氏物語』に関係する寺院のことが良くわかって楽しめました。」

「来年の大河ドラマの下調べとして、ためになった。」

「これのおかげで、知らなかった神社やお寺に行くことができました。」

「外国のお客さまにもすぐに対応しているのがすごいです。」

など、多くの温かい言葉や励ましをいただき、喜んでいます。

秋の京都をお楽しみいただき、古典の世界を身近に感じていただけたら幸いです。

2023年10月04日

アカデミックラボ「京・平安文化論」です。

「ちゅう源氏と巡る 源氏物語 京都スタンプラリー」を実施します!

この取組は、『源氏物語』の世界を、身近に感じていただくことを目的にしています。

京都には、『源氏物語』ゆかりの神社仏閣がたくさんあります。

スタンプラリーにご参加いただき、秋の京都をお楽しみください!

〈日程〉

10月28日(土)、29日(日)

11月3日(金祝)、4日(土)、5日(日)の5日間です。

〈場所〉

スタンプ設置場所は、京都市内の『源氏物語』ゆかりの神社仏閣11ヵ所と特設会場です。

①下鴨神社 ②上賀茂神社 ③雲林院 ④仁和寺 ⑤清凉寺 ⑥野宮神社

⑦天龍寺 ⑧廬山寺 ⑨清水寺 ⑩渉成園 ⑪東寺

〔特設会場〕古典の日フォーラム2023(事前に応募登録された方のみ)

〈台紙の配布〉

・本校事務室

・京都市バス・京都バスの車内

・神社仏閣11ヵ所(古典の日フォーラムを除きます)

〈景品〉

スタンプを3つ集めると、「ちゅう源氏」オリジナルコットンバックをプレゼントします!

最新情報は、X(旧twitter)やInstagramでお知らせします。

X @kyo_heian_labo

Instagram kyo_heian_labo です。

どうぞ、ご参加ください!お待ちしています!

2023年09月14日

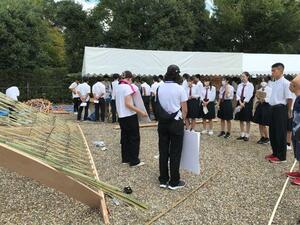

9月13日に仁和寺で開催された建築学生ワークショップ2023大学生✕高校生交流会に本校の文化・デザインラボで建築をテーマに探究する2グループが参加しました。

この取組は、全国の建築やデザイン、芸術を学ぶ大学生・大学院生を対象に公募し多数の応募者から選出された学生たちが、地域滞在型のワークショップで作品を制作するもので、毎年全国の世界遺産や寺社仏閣で開催されています。

今年度は京都仁和寺で開催され、参加されている大学生の皆さんは9月17日の公開プレゼンテーションを目指し、作品を制作されていました。

真夏日が続く中、参加大学生が屋外で仲間と1つの作品を作り上げるためにお互いに意見を交わし合い、イキイキと活動する姿や、自分たちの作品を自信をもってプレゼンする様子を見させていただきました。

また、交流会ということで、高校生にも積極的な意見の発言を求められ、本校生徒も慣れないながらも感想や意見、質問をしていました。

建築やデザインについての考え方が広がり、自分たちの探究活動に良い刺激になった日となりました。

2023年09月14日

9月8日、2年生のアカデミックラボの時間に、文化・デザインラボで建築やデザインをテーマに探究する生徒を対象に、3Dプリンター講習会を実施しました。

今回、公教育の探究活動を支援するソーシャル企業として活動する、本校卒業生で一般社団法人e-donuts代表理事の方にコーディネートしていただき、株式会社Monozukuri Venturesから講師の方をお招きし、デザインについてや、プロダクトや建築といった立体構造の捉え方(プロダクトデザインスケッチ)、CADソフトウェアの使い方をレクチャーしていただきました。

生徒達は慣れないソフトの使用に最初こそ苦戦していましたが、20分ほどするとすぐに使いこなし、与えられた課題をアレンジして制作するなど夢中で取り組んでいました。

完成したデータは、本校が所有する3Dプリンターで実際に出力してみました。

この講習会で「なんとなく難しそう」と感じていた3Dプリンターが自分たちでも使用できるということを知り、今後デザインしたものを試作するにあたり3Dプリンターで試作を重ねることができる選択肢が広がったように思います。

2023年09月07日

アカデミックラボ「京・平安文化論」ラボです。

「京・平安文化論」ラボでは、『源氏物語』などの平安文学の研究はもとより、古典離れを課題として探究活動を行っています。

この取組が認められ、第3回「古典の日文化基金未来賞」をいただくことになりました。

この賞は、古典の研究・普及・啓発に取り組む個人や団体に授けられます。

令和5年9月3日京都コンサートホールで行われた授賞式に行ってきました。

名誉総裁の彬子女王殿下をはじめ、都倉俊一文化庁長官、京都府知事、京都市長など、多くの来賓の方々がいらっしゃる盛大な授賞式でした。他の受賞者の皆さんも、古典に真剣に向き合って、伝統や文化を守っていこうとする素晴らしい取組をされていました。

ラボ生の声を紹介します。

Q1 今の気持ちを教えてください。

たいへん光栄なことと感じています。私たち「京・平安文化論」ラボは、毎年、嵯峨野高校の2年生の16名が探究活動を行っています。先輩からのバトンを引き継ぎ、毎年アップグレードさせてきた様々な企画をこのような形で評価していただき、とても嬉しく思います。

14の企業様、市内の11ヶ所の神社やお寺、京都先端科学大学教授の山本淳子先生、イラストレーターのながたみどり先生、そして、古典の日推進委員会の皆様のご支援がなければ、今日を迎えることはできなかったと思っております。私たちの「挑戦したい」という気持ちを支えてくださることに、感謝申し上げます。

Q2 苦労したことはありますか?

まず苦労したのは、お寺や神社に協力を依頼することから始まった6年前の先輩方だと思います。また、コロナ禍による活動の制限もありました。しかし、英語版のサイトを完成させることができました。英語版のサイトを作る際には、日本固有の概念を英語で伝えるのが難しいと感じました。

Q3 今後の目標は?

嵯峨野高校の中だけではなく、より多くの皆様に古典に親しんでいただけるような取組を目指していきたいと思っています。今年は、洋菓子のジュヴァンセル様にお願いして、ケーキや焼き菓子、チョコレートで、『源氏物語』の登場人物を表現します。ジュヴァンセル様の店頭でも購入していただけます。販売時期が決まりましたらお知らせいたします。今回、賞をいただいたことによって、より多くの方に私たちの活動を知っていただき、そのことが、古典に興味を持っていただけるきっかけになればと思っています。京都の魅力や、平安文化の魅力を広めていけるよう、今後も頑張っていきます。この度は、本当にありがとうございました。

2023年07月10日

7月7日(金)2・3年生アカデミックラボ交流会が実施されました。2年生が自分たちの探究テーマや探究活動における悩みについて3年生に相談し、先輩たちは自身の経験をふりかえりながら、苦労した点や教訓などを後輩たちに伝えました。

先輩が昨年度取り組んだ探究テーマを引き継いだグループもあり、この機会に多くの質問を投げかけながら、具体的な探究活動のイメージをひろげることができました。

先日、探究成果発表会(SSGF)を終えたばかりの3年生から実感のこもった話を聞き、2年生は今後待ち受ける試練にプレッシャーを感じるとともに、自分たちの活動へのモチベーションを高めている様子でした。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.