SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 中学生向け

2026年02月13日

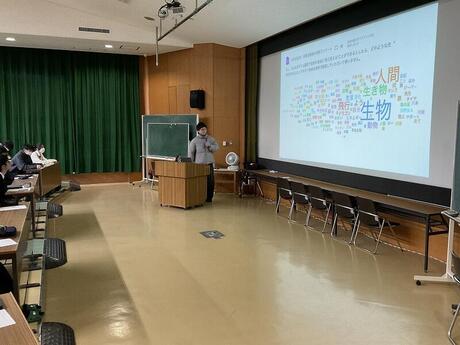

2月12日(木)1年生7・8組を対象に、SSLⅠにおいて表題の講義をしていただきました。

講師の稲田圭さんは本校の卒業生で、現在は京都大学大学院の博士後期課程で昆虫の遺伝子に関する研究に取り組んでおられます。一昨年度よりSSLⅡのTAとして生物ラボの課題研究指導にも来ていただいており、今回は初めて講義をしていただきました。

稲田さんからは、あらかじめ「もし、あなたがゲノム編集で生物を自由に"創り変える"ことができるとしたら、どのような生物を生み出したいですか?」という問が投げかけられており、1年生の回答をもとに、さまざまな実在する様々な生物の生態やゲノム編集の可能性について教えていただきました。次に、現在研究しておられるマダラシミの特定遺伝子欠失が形態形成に与える影響に関して話しをしていただきました。

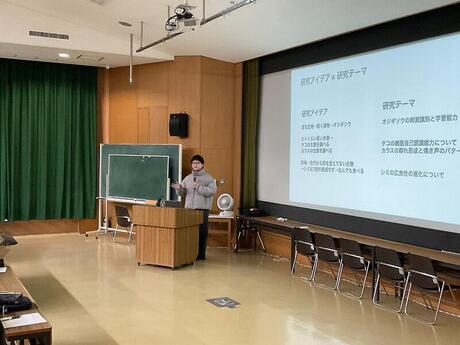

最後は「"良い研究"とは何か?」について考えました。その中で、研究の有用性は未知であり、必ずしも役に立つ研究を目指す必要はないことや、興味や気づきから生まれたアイデアから研究テーマに昇華させたものは、どれも良い研究になり得ると教えていただきました。

いま、まさに研究テーマに頭を悩ませている1年生にとっては、非常に元気づけられる先輩からの講義でした。

2025年12月23日

12月20日(日)、狂言部の定期公演「嵯峨野高校狂言の会」を開催しました。2009年に狂言の取組を始め、3年目から発表会を開いていますので、今年が15回目になります。冬青庵能舞台では12回目。舞台と客席が近く、お客様の暖かい反応が伝わってくる、高校生にはありがたい会場です。

(1)「蟹山伏(かにやまぶし)」 山伏と強力が異形の者に出会います。蟹の精と察して「今晩のおかずにしてやろう」と打ちかかるのですが......。  (2)「呼声(よびごえ)」 無断欠勤している太郎冠者を、主人と次郎冠者が呼び出しますが、太郎冠者は居留守をつかいます。主人たちは謡で呼び出そうとして......。

(2)「呼声(よびごえ)」 無断欠勤している太郎冠者を、主人と次郎冠者が呼び出しますが、太郎冠者は居留守をつかいます。主人たちは謡で呼び出そうとして......。  部員は3人とも今年度から加入したので、狂言装束を着け、能舞台に立つのは初めてです。これまでの着物・袴や校内のホールでの上演に比べ、声の張りや動きのキレが「1.5倍増し」くらいになりました。蟹の精が山伏と強力を翻弄したり、主従3人で謡ったり踊ったりする面白さを、生き生きと演じることができました。

部員は3人とも今年度から加入したので、狂言装束を着け、能舞台に立つのは初めてです。これまでの着物・袴や校内のホールでの上演に比べ、声の張りや動きのキレが「1.5倍増し」くらいになりました。蟹の精が山伏と強力を翻弄したり、主従3人で謡ったり踊ったりする面白さを、生き生きと演じることができました。

どちらの曲でも、客席から賑やかな笑い声が上がり、狂言の楽しさ面白さを伝えることができました。これも、茂山千五郎先生はじめ茂山狂言会の先生方が懇切に御指導くださった賜物です。あらためて心から感謝を申し上げます。

休憩をはさんで、茂山千五郎先生と茂山茂先生が「仏師(ぶっし)」を演じてくださいました。動きの安定感やチラッとした表情の動きひとつで笑いを誘う演技は高校生と比べものにならず、仏師が次々に繰り出す印相(仏像の手や指の形)の大胆な変化に客席が大いに沸き、伝統の芸の素晴らしさを堪能させていただきました。

狂言部の卒業生が何人も来てくれて、大学で勉学のかたわら、狂言を続けたり、興味を能に広げて稽古を始めたりしている様子を教えてくれました。こうした良い伝統が続いていくよう、これからも励みたいと思います。

2025年12月22日

芸術文化週間の一環として、本校卒業生で福田美術館で学芸員をされている方にご講演いただきました。

今回は、「学芸員の仕事」についてご自身の経験をもとにお話ししていただきました。

学芸員が展覧会のテーマ、展示作品を決めたり、解説文をいかに来場者に読んでもらうかを工夫したりと、1つの展覧会開催に向けてやりがいと責任感をもって仕事にあたっておられる様子が講話の中から伝わり、社会で活躍する先輩の話に生徒たちは興味深く聞き入っていました。

講演後の質疑応答では、学芸員の仕事に就くには大学でどのような勉強をするのか、学芸員になるための就職活動での経験談等、高校生の疑問にまっすぐに答えていただきました。

参加者からは、なかなか学芸員の仕事について知る機会がないので知れてよかった、将来芸術に関わる仕事に就きたいと考えていたので興味深かったという感想がありました。

2025年12月22日

芸術文化週間の一環で、本校音楽科の教員が「ほんまもんコンサート」を開催しました。

昨年度に続き2回目の開催です。

今年度はプロの声楽家(ソプラノ)の方をゲストにお招きし、本校の音楽科教員のピアノ演奏で生徒にも馴染み深い校歌やジブリの曲、本格的なカンツォーネも披露されました。

コンサート当日、開場とともに熱心な音楽ファンの生徒が特等席を確保していました。「ピアノ演奏家としても活動する先生の手元を近くで見たい!」「プロの声楽家の迫力を間近でみたい!」と、この特別な機会を楽しみにしていた様子。

開演時には音楽室に多数の生徒・教職員が集まり、演奏が始まると学校とは思えない優雅な時間が流れました。

優しく、美しい歌声から、まさに身体が楽器であるかのようにお腹から頭の先まで声を響かせるような、美しくも迫力のある歌声で観客は「ほんまもんの音楽」に惹きこまれました。

目の前で見るから感じる「ほんまもん」の凄さを鑑賞でき、素晴らしい経験をさせていただきました。

2025年12月22日

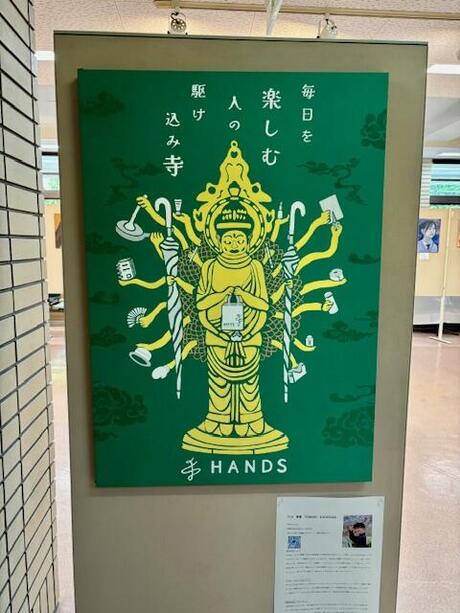

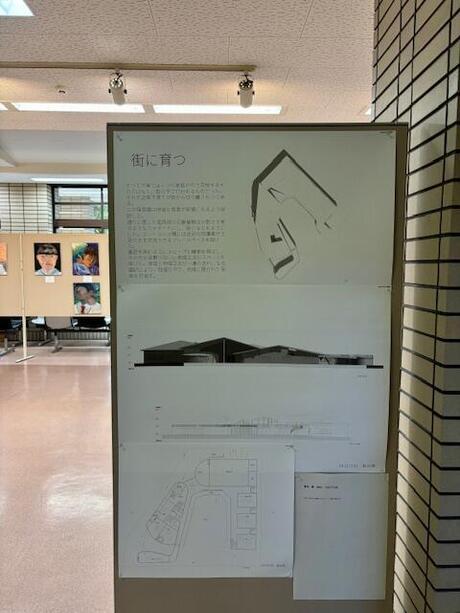

今年度も2学期期末テスト後の12月12日から17日まで、芸術文化週間として教科やクラブ、図書委員会の作品展示、発表を実施しました。会期途中の13日(土)には、保護者参観日として約120名の保護者の方にお越しいただき、嵯峨野の文化力の高さも実感いただけたかと思います。

今年度は校内各所に作品を展示し、校舎内を生徒たちの作品で彩りました。

勉強や探究活動、クラブ活動で忙しい嵯峨野生に、教室移動時や休み時間の隙間時間に芸術や文化に触れ、少しでも心豊かな時間を持ってほしいという思いで展示しました。

実際に生徒たちは友人の作品を見つけて感想を言い合ったり、じっくりと見入ったりして作品を鑑賞していました。

嵯峨野生の素晴らしいところは、他人の良いところを見つけ、それぞれの個性を尊敬する姿勢持っているところです。芸術文化週間では、作品鑑賞を通じてそんな嵯峨野生の姿がいたるところで見ることができました。

授業作品はもちろん、クラブの作品も力作揃いです。茶道部は校有林で採った土で制作した茶碗、華道部はクリスマスに合わせた華やかな作品、放送部は全国大会や近畿大会出場を果たした映像作品の上映、美術部、デザイン工芸部、写真部は作品展示を行いました。

発表部門では、軽音楽部、ダンス部、バトントワリング部、吹奏楽部が芸術文化週間にむけて準備してくれ、観客を楽しませてくれました。

作品制作や、演奏、演技、ダンスで表現することはこれから大人になるうえでも貴重な経験です。校内での小さな発表かもしれません。でも、10代の「今」だからできる表現をこれからも大切にしてほしいと思います。

また、今年度は現在、芸術大学や建築デザイン系大学に在学している卒業生の作品も展示しました。自分の「好き」を高校時代に見つけ、それぞれのフィールドで頑張っていることが作品から伝わります。嵯峨野高校では、芸術系に進学する生徒は少数ですが、芸術系に関心を持っている在校生に先輩から作品を通じてエールを送ってくれました。

2025年10月03日

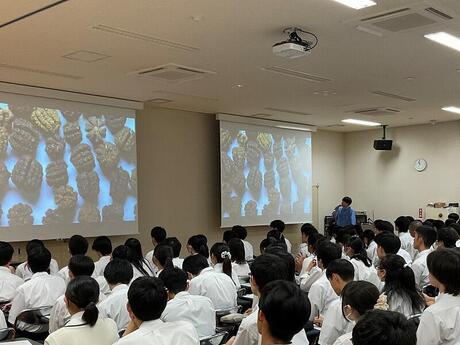

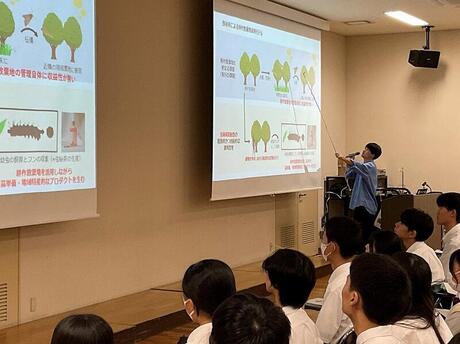

9月26日(金)、2年生を対象に表題の講義が実施しました。講師は京都大学大学院農学研究科の博士後期課程に在籍しておられる丸岡毅さんです。丸岡さんは2015年に本校を卒業された先輩です。

丸岡さんは修士課程在籍時に、飼っていたガの幼虫に桜の葉を食べさせたところ、フンがとても良い香りをしていることに気づいたそうです。「これは・・・!」と、大胆にもお茶として飲んだところ、とても美味しいことを発見しました。その後丸岡さんは、様々な人と関わりながら「株式会社 虫秘茶」を立ち上げたところ、ミシュラン三つ星レストランにも認められ、NHKの番組にも取り上げられるなど、一躍話題の人となりました。現在はビジネスを拡げながら、耕作放棄地の利活用など地方活性化にも取り組んでおられます。

丸岡さんが持参された様々な[幼虫]×[葉っぱ]の組み合わせによるフンのサンプルの「香り」を楽しみながら講義を聴きました。いろいろな幼虫を試されたそうですが、ガの幼虫が一番良いそうです。

丸岡さんからは「Open-mindedであってください」「バカであってください」「好きなものを(意識的に)集めてください」とのエールをいただきました。ご講演後は生徒からの質問が続き、終了後も残って話を伺う生徒もいました。

なお、翌日(9月27日)には大阪万博で「地球の未来と生物多様性」をテーマとしたパネルディスカッションに参加されていました。今後のご活躍にますます目が離せません!

2025年09月30日

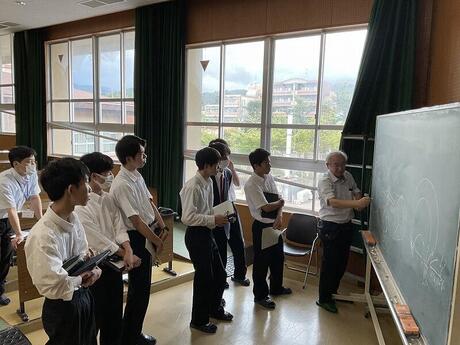

9月18日(木)、京都こすもす科専修コースの3年生を対象に、表題のサイエンスレクチャーを実施しました。講師は京都大学名誉教授の柴田一成先生に来ていただきました。柴田先生は京都大学大学院附属花山天文台において太陽、宇宙について幅広く研究に取り組んでこられ、数々の研究成果をあげてこられました。また、天文学の普及活動を積極的に推し進めておられ、近年は花山宇宙文化財団理事長として御活躍されています。

今回の御講演では、太陽で起きている激しい活動と、その活動が地球におよぼす影響を、貴重な観測映像を用いながらわかりやすく御講義していただきました。また、「宇宙人は存在するか?」という、誰もが抱く命題について、人類とコンタクト可能な文明の数の推定なども交えながら、興味関心を大きくかき立てられる内容でした。

御講演後の先生のまわりには、新たに生まれた疑問について先生に教えを請うべく、多くの生徒が先生のまわりに集まり、気がつけば昼休みが終わろうとしていたほどでした。

柴田先生、ありがとうございました。

2025年09月18日

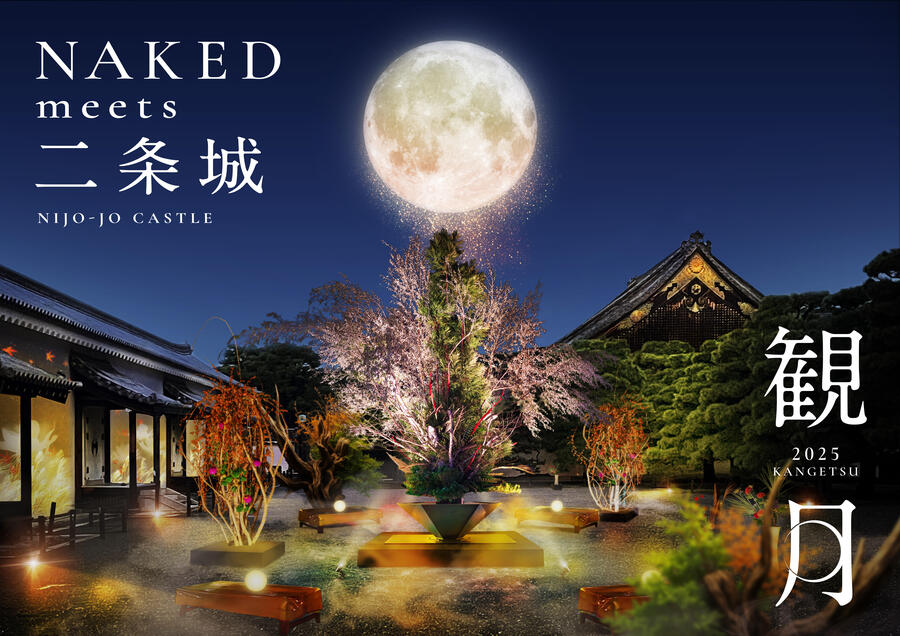

京・平安文化論ラボは「NAKED meets 二条城2025 観月」コラボ企画を行います!

「NAKED meets 二条城2025」は、京都・二条城で開催されるプロジェクションマッピングなどのデジタルアートイベントです。

伝統的な歴史建築と最新のデジタルアートを融合させ、幻想的な空間が生まれることが魅力です。

この度、私たちがこちらの企画に参加させていただくことになりました!

テーマは「観月」ということで、「月」や「秋」をテーマとした和歌の世界を光りアートで表現します。

【会期】2025年10月31日(金)~12月7日(日)38日間

【会場】元離宮二条城

現在は、生徒1人につき和歌を1首選定しています。

そして、光アートのデザインも、私たちの手で創り上げていきます。

光アートが美しいのはもちろんですが、和歌の解説や私たちの「推しポイント」もご紹介するために、解説書を作成しています。

絵巻物のような和歌の世界を五感で感じてみませんか?

秋の二条城へ、ぜひお越しください!

イベントの内容・チケットの購入方法等の詳細は、下記のURLをご覧ください。

https://event.naked.works/nijojo/autumn/ja/

2025年08月22日

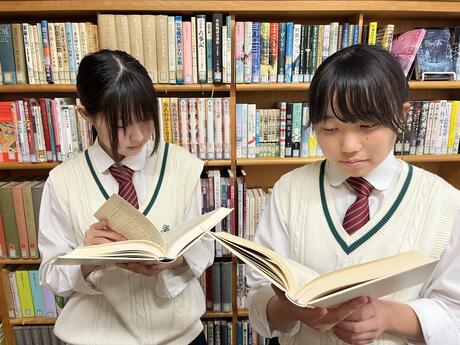

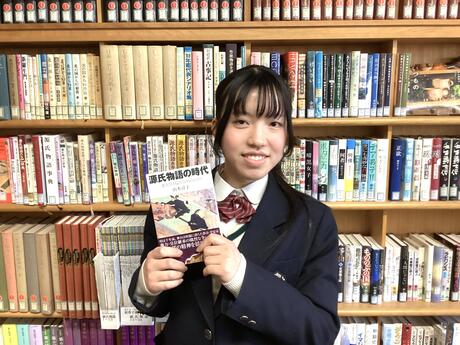

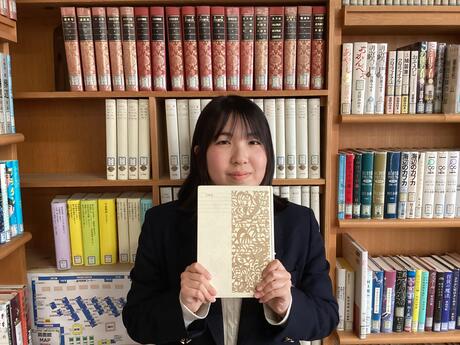

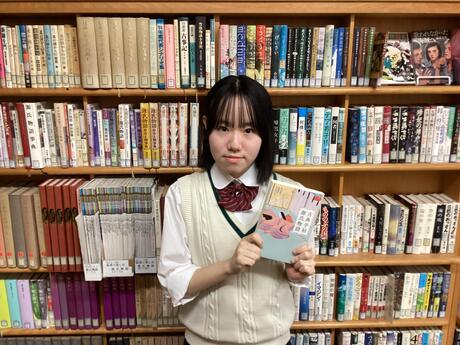

こんにちは、京・平安文化論ラボです!

「古典の日推進委員会」公式HPにて、今年度「古典の日絵巻」というコーナーを、京・平安文化論ラボが担当しています。

今年の4月から来年の3月までの1年間、嵯峨野高校が連載させていただくことになりました。

題して「古典の魅力を伝え隊!~高校生が読む古典の世界~」です。

アカデミックラボ 京・平安文化論ラボでは、平安文学や平安文化について探究しています。

平安時代の人々の暮らし、感性、文学の魅力を、高校生の目線からわかりやすくお伝えします。

私たちと一緒に、平安の世界をのぞいてみませんか?

4月号:京・平安文化論について 5月号:光源氏の母桐壺更衣(きりつぼのこうい)

6月号:『古事記』のさまざまな愛 7月号:光源氏の憧れの女性、藤壺(ふじつぼ)

8月号:光源氏の妻、紫の上(むらさきのうえ) 9月号:『枕草子』と長谷寺

絵巻物のように、時を超えて出会う古典の魅力を、ぜひご一緒に!

掲載場所:古典の日推進委員会HP

https://hellokcb.or.jp/kotennohi/home/picture/

更新:毎月1日(予定)

2025年08月07日

シンギュラリティバトルクエスト2025万博大会の決勝戦が8月1日に開催され、嵯峨野高校コンピュータ部の2年生からなるチームが、AIクエストで1位、サイバークエストで3位を獲得しました。

シンギュラリティバトルクエストとは、高校生がAI/ICTのスキルを競う大会で、2025年は大阪・関西万博の開催に合わせて、2025万博大会が開催されました。

AIクエストの課題は、Codenamesというカードゲームを戦うAIエージェントを作成することでした。AIエージェントとは、人間のように自律的に判断・行動する人工知能プログラムのことす。近年では、生成AIを構成要素として利用することで、より高度なタスクの遂行が可能になっています。

決勝大会では各チームが作成したAIエージェントがトーナメント方式で戦い、嵯峨野高校のAIエージェントは接戦を制して見事1位を獲得しました。

サイバークエストは、情報セキュリティに関するクイズ形式の問題を、セキュリティの知識やソフトを駆使して、隠された言葉(Flag)を見つけるCTF形式の競技です。嵯峨野高校のチームは7時間にわたる戦いの結果3位を獲得しました。

応援ありがとうございました!

|

AIクエスト優勝おめでとう |

AIクエスト決勝戦(BLUE teamが嵯峨野) |

2025年08月07日

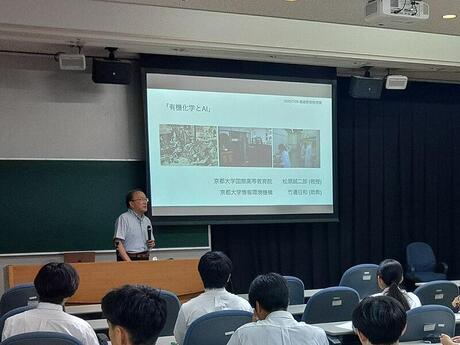

7月29日(火)生徒23名が京都大学吉田キャンパスを訪問し、化学を軸としたフィールドワークを行いました。

松原誠二郎先生(京都大学 国際高等教育院吉田カレッジ 特定教授)の御講義では、自分のベースとなる学問領域を極めることの大切さや、AIが発達しても人間にしか出来ないことがあり、そこを切り開いていくことが重要であることを御講義いただきました。

竹邊日和先生(京都大学 学術情報メディアセンター 助教)からは、失敗した実験データをAIに記憶させ、それを活用して研究をアシストするシステムの構築について御講義いただきました。論文で発表されるのは主に成功した実験ですが、うまくいかなかった例も重要であるというお話は、なるほどと納得させられました。

藤田健一先生(京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授)の研究室では、環境調和型物質変換反応の開発に取り組んでおられ、研究室の見学をさせていただきました。「科学のこれからを担うのは君たちだ」と励ましのお言葉もいただきました。

充実した半日を過ごさせていただき、生徒もさらにがんばってくれるでしょう。ありがとうございました。

2025年08月06日

国語のサマーセミナー

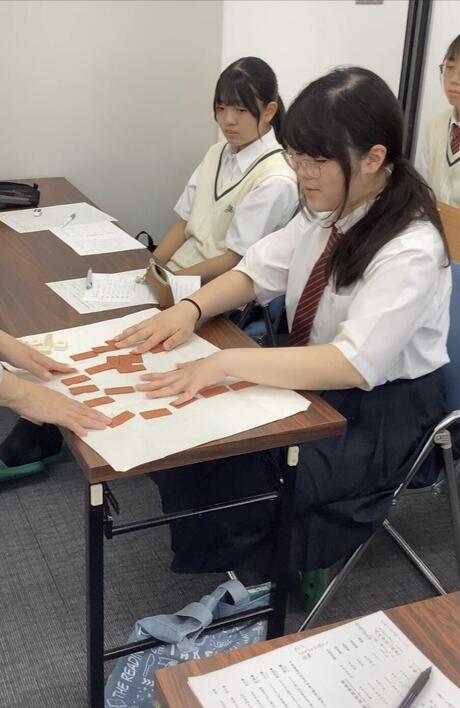

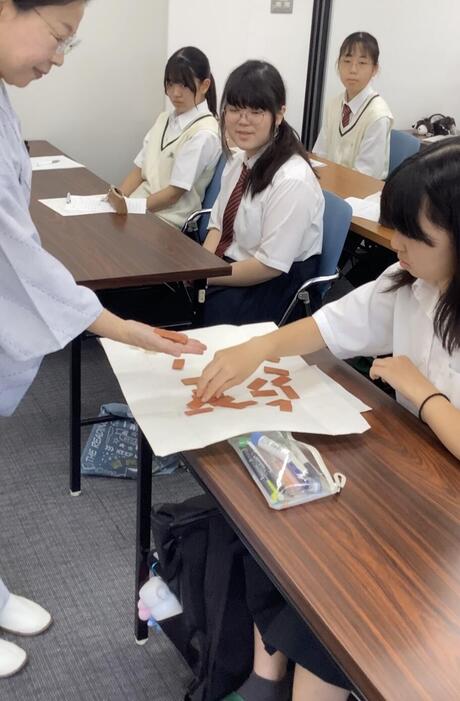

平安時代体験~源氏香・薫物づくり~を実施しました!

香道教林坊流 葭風会の早川光菜先生をお迎えし、源氏香と薫物(たきもの)づくりを体験しました。

まず、源氏香です。

源氏香とは、日本の伝統的な香道の遊びの一つで、貴族や武士の間で楽しまれてきました。

5種類の香木を順番に聞き、それぞれの香りが同じか異なるかを判別し、その組み合わせの図案を表す香遊びです。その図は『源氏物語』の全54帖のうち、遊びに使う組み合わせに対応する「源氏香図」として命名されています。

5つの香を生徒が選びました。それを順番に焚き、香を一つずつ聞いていきます。

各香が、前に聞いた香と同じか異なるか記録します。

同じ香りを線で結んだ「香図」を描きます。香図は全部で52通りあり、それぞれが『源氏物語』の帖の名前と対応しています。

香りの記憶力と感覚が問われる遊びで、みんな静寂の中で集中して香りを聞いていました。

答えが発表されましたが、参加者43名中2名が正解していました。風雅な遊びでした。

次に、薫物づくりです。

薫物は、香木や香料などを調合して香りを作る、日本の香文化の一つです。特に、平安時代以降の貴族社会では重要視され、その香りは人柄や美意識を表すものとされていました。

粉末状になっている材料を配合します。

つなぎとなるものを入れ、練り合わせます。乾燥させてから、焚いて楽しむものです。

香りは目に見えないものです。その見えないものの美しさを感じ取ることができました。そして、「嗅ぐ」のではなく「聞く」という表現を用いていますが、香りに心を研ぎ澄まして、内面と対話することが重要だということがわかりました。

『源氏物語』や『枕草子』の世界に生きた人々が愛した香り。それは、千年の時を経て、今に伝わっています。香道を学び、古典の世界とつながることができました。

2025年08月05日

7月31日(木)に、大阪大学の吹田キャンパスを訪問し、午前中は理学研究科の先生から御講義、午後は工学研究科の2つの研究室を訪問・見学しました。

午前の講義会場は「大阪大学感染症総合教育研究拠点」(CiDER)の、出来たばかりの新棟「大阪大学・日本財団 感染症センター」の講義室を借りていただきました。世界的な建築家 安藤忠雄氏の監修によるものだそうです。

この講義室で、大阪大学大学院 理学研究科 物理学専攻の川畑貴裕教授から「原子核と元素合成の秘密~フェムトワールドの探検」というタイトルで御講義いただきました。金やプラチナなどのような、金やプラチナなどのような、鉄よりも重い元素が如何にして生まれたのか?この謎を、宇宙の始まりや星の一生と結びつけて解明を試みるお話は、難しい内容にも関わらず、「2時間も経ったように感じなかった(生徒談)」ほど惹きつけられるものでした。質疑応答終了後にも、個別に質問をする生徒もいました。また、御講義後は建物内も見学させていただきました。

学生食堂で昼食後、生徒は20名ずつの2班に分かれて工学研究科の研究室を訪問・見学しました。

1つの班は工学研究科応用化学専攻を訪問しました。有機金属化学領域の星本陽一先生は一酸化炭素や二酸化炭素など不純物を多く含む「粗水素」から、エネルギー消費の大きい不純物除去プロセスを経ることなく直接水素を分離・貯蔵可能な触媒を開発されています。この技術を用いれば、天然ガスやバイオマスからの水素製造が格段に効率化されると期待されています。まさに「化学が世界を変えていく」ということが実感できるお話でした。また、有機工業化学領域の仲本正彦先生は「高分子化学で生命をコントロールする!」というタイトルでお話をいただきました。仲本先生は、生体から着想を得た高分子機能の開拓に取り組んでおられ、生物・化学そして医療への応用まで、領域にとらわれない研究について話していただきました。

御講義後、いくつかの小グループに分かれて有機金属化学領域と有機工業化学領域の実験室を見学させていただき、グローブボックスでの作業体験や液体窒素を用いたデモンストレーションなどを交えて、研究室の雰囲気を感じ取ることが出来ました。嵯峨野の卒業生も修士課程の学生として在籍しており、研究の世界をより身近に感じることが出来ました。

もう1つの班は、工学研究科 物理学系専攻 応用物理学コースの坂本研究室を訪問しました。坂本研究室では固体表面上に形成した低次元構造体(数原子程度の厚さや太さのナノ物質)の電子構造について研究しています。また、本校卒業生の寺川成海先生が助教として研究に取り組んでおられます。坂本一之教授の御講義の後、寺川先生について研究室を見学させていただきました。また、学生の皆さんに教えていただき、シリコンウェハーを割る体験もさせていただきました。

この日も非常に暑い一日でしたが、大阪大学の皆様のおかげで、大変充実した有意義な1日を過ごすことが出来ました。

2025年08月05日

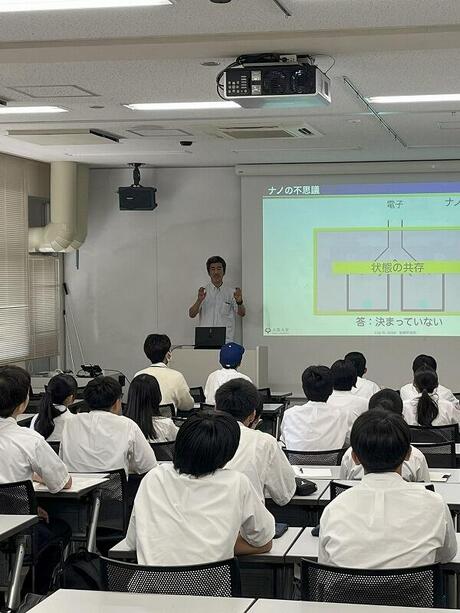

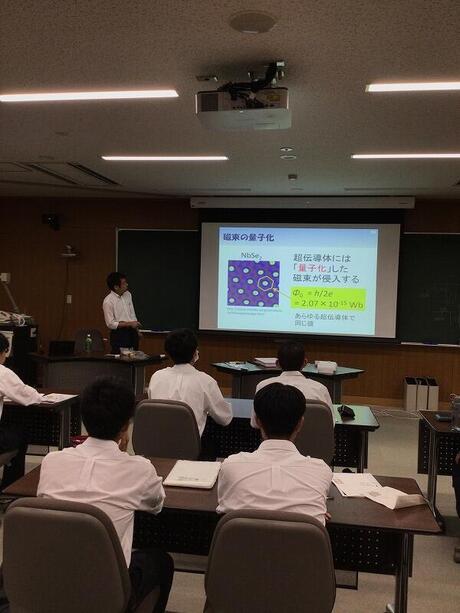

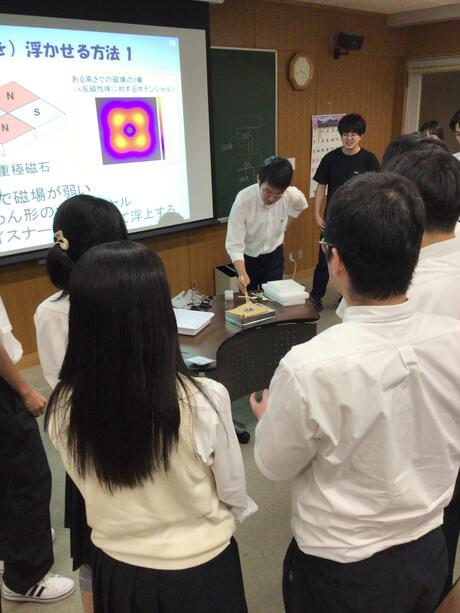

7月29日(火)の午後、京都大学桂キャンパスを訪問し、電子工学・電気工学に関する講義の聴講と研究室見学をしました。

まず、集積機能工学研究室(米澤研究室)を訪問しました。米澤研究室では超伝導・真空電子デバイスに関する研究に取り組まれています。米澤進吾先生からは、物質の磁性・相転移・磁区に関する講義をしていただきました。時折演示なども交えた、高校1・2年生にもわかりやすい御講義でした。超伝導については、液体窒素を用いて超伝導材料を冷却し、超伝導状態になったときに生じるマイスナー効果による磁気浮上など、好奇心をかき立てられる演示でした。

さらに、修士課程1年の学生さんと博士課程3年の学生さんが、なぜ米澤研究室に入ったか、研究室での生活はどのようなもので、研究が如何に面白いかをお話しくださいました。研究を楽しんで取り組んでいることが伝わってくるお話でした。

最後に研究室を見学させていただきました。米澤研究室の他、電気工学専攻の薄研究室と、電子工学専攻の木本研究室も見学させていただきました。薄研究室は先端数理情報学とそのエネルギー・モビリティ・ロボットへの応用、木本研究室は半導体パワーデバイスの性能向上についてそれぞれ研究されており、基礎知識や概念について説明いただきました。生徒達は、所狭しとならぶ高度で高価な装置群と、学生の方々の活気から大いに刺激を受けました。

2025年07月31日

武田綾乃先輩、ありがとうございました。

「響け!ユーフォニアム」や嵯峨野高校が舞台のアニメ「花は咲く、修羅の如く」、現在全国で上映されている映画「愛されなくても別に」で有名な作家・武田綾乃先輩が私たちのために講演してくださいました。 テレビ局も取材に来られました。

まさに「ほんまもんの学び」です。

|

|

| この日の講演はテレビのニュースでも流れました | 文芸部後輩から先輩へ花束贈呈 |

講演の前には、3年生とランチミーティング

|

|

| 夏季補習中の昼食時間を利用して3年生と懇談会 | 3年生と記念写真 |

講演の後には、文芸部・吹奏楽部・放送部の生徒たちと座談会

「響け!ユーフォニアム」や「花は咲く、修羅の如く」などのキャラにも質問がありました。文芸部員からの作品制作についての突っ込んだ質問にも、丁寧にお答えいただきました。

|

|

| 文芸部・吹奏楽部・放送部の生徒たちと | 文芸部員へ温かいアドバイスも |

#花修羅アニメ 聖地にて

お忙しい中、写真におさまっていただきました。ありがとうございました。

|

|

2025年07月22日

7月19日(土)・20日(日)におこなった中学3年生対象学校説明会では、生徒の広報委員が大活躍しました。

受付では揃いの半被(はっぴ)を着て、にこやかにお出迎えしました。

全体会の司会も広報委員の生徒が担当します。

物理・化学・生物・地学の4つの実験室、図書館、陶芸・染色の実習室では、広報委員が出迎えて説明します。

校舎内の誘導や、説明で立っている広報委員に中学3年生が話しかけていました。

広報委員による相談コーナーは大盛況で、大勢の中学3年生とその保護者の方が来場されました。学校生活のこと、受験勉強のこと、部活動のことなど、いろいろ質問されましたが、笑顔で答え、安心して帰っていただくことができました。

2025年07月22日

7月19日(土)・20日(日)に、中学3年生対象学校説明会を開催しました。第1回から第4回までほぼ満席で大盛況でした。

吉村 要校長の挨拶では、まず最初に、「高校3年間は心身ともに大きく成長する時期。どのような環境(高校)を選ぶのかが大切なので、自分が成長できる環境(高校)選びをしてほしい。」ということを伝えました。本校の環境について説明のあと、「嵯峨野高校なら成長できそうだと思われる方はぜひチャレンジしてください。」と締めくくりました。

教育推進部からは、本校の教育活動について説明しました。授業や進学補習はもとより、学校行事やラボ活動(探究活動)、国際交流が充実していること、特にラボ活動においては、スーパーサイエンスラボ(専修コース)は自然科学分野に特化しており、充実した設備のもと本格的な探究活動を、アカデミックラボ(普通科・共修コース)は、自然科学分野だけでなく平安文化論や、法学、スポーツなど多彩な分野に分かれて探究活動に取り組むことができることが説明されました。国際交流では短期、中期の留学制度だけでなく、海外校生徒との交流が盛んであることが伝えられました。

また、在校生が、学校生活や、嵯峨野高校の魅力、そしてラボ活動について説明しました。自分が中学3年生だったとき嵯峨野高校を志望した理由などについて話してくれました。

さらに、卒業生が自分自身の高校生生活を振り返り、嵯峨野高校の特色や魅力、そして現在の研究について語ってくれました。嵯峨野高校の魅力としては、「多くの仲間に巡り会えた環境」、「自主性や探究心を尊重したラボ活動」、「充実したサポート体制」、「英語運用能力が向上する指導」、「恵まれた学習環境」、などをあげてくれました。

奈良県立医大で脳神経内科の研究・臨床をしている先輩、京都大学で固体型電池を研究している先輩、国際政治学を研究している先輩、昆虫の変態の進化を研究している先輩に発表していただきました。ありがとうございました、そして、嵯峨野高校サポートチームとして引き続きよろしくお願いします。

2025年06月23日

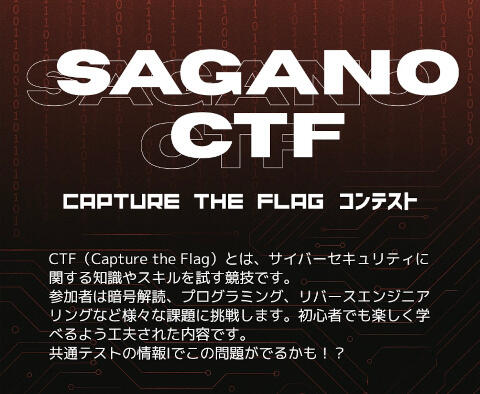

6月13日から15日にかけて、校内初となるCTF大会「SaganoCTF」を開催しました。

CTF(Capture The Flag)とは、サイバーセキュリティに関する知識やスキルを競う大会です。

今回は暗号解読やフォレンジックのジャンルに加え、「情報I」に関する問題も出題しました。

問題は部員全員で作成し、大会のシステム構築や運営は3年生が担当しました。3年生にとっては引退前の最後の節目となる活動となりました。

全学年から多数の生徒が参加し、楽しみながらセキュリティリテラシーを高める良い機会になったのではないかと思います。

最後になりましたが、開催にあたりご協力いただいた先生方、放送部の皆さんに感謝申し上げます。

2025年06月14日

6月8日(日)に表題の研究発表会が、京都大学百周年時計台記念館において開催されました。みやこサイエンスフェスタ(京都府教育委員会主催)は、スーパーサイエンスネットワーク京都を構成する府立高校(洛北・桂・桃山・南陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮津天橋・嵯峨野)各校から代表として選ばれた研究チームが口頭発表を行う催事で、毎年開催されています。今年度は、各校から2件ずつの口頭発表(合計18件)の他、島津製作所の研究支援を受けた本校生徒の研究発表を行いました。発表生徒59名の他、各校から参加した見学生徒約500名が百周年記念ホールを埋め尽くし、熱気を帯びた研究発表会となりました。

本校からは、以下の3件の発表を行いました。

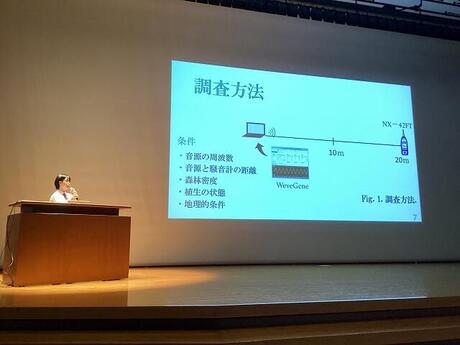

「森林内における音環境〜森林の吸音効果の測定〜」

「新たな陶土の可塑性評価法の開発〜嵯峨野焼実現に向けて〜」

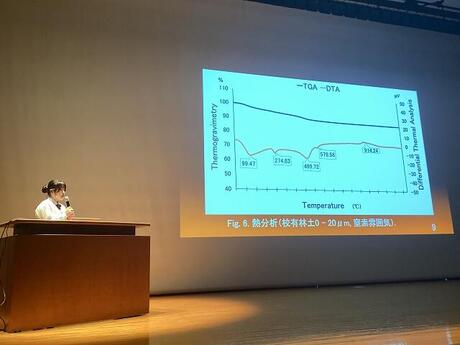

「"嵯峨野焼"の可能性を探る〜熱分析と圧縮強度試験を用いた陶土の特性評価とその活用〜」

また、京都大学大学院農学研究科の博士後期課程に在籍している本校の卒業生が、以下の研究タイトルで発表をしてくれました。

「肉牛糞の連続-バッチハイブリッドメタン発酵槽の開発」

大学の先生方5名の他、本校の卒業生5名も講評者として参加してくれていました。ちなみに、「"嵯峨野焼"の可能性を探る~」は、嵯峨野高校校有林の土を利用した"嵯峨野焼"を、校有林の敷石として利用するための研究ですが、実は敷石を利用した土壌の浸食防止の研究に最初に取り組んだのは、今回講評に参加してくれた卒業生の1人でした。研究は受け継がれて深化していくものであることを実感させられました。

生徒達にとって、大変有意義な取組となりました。この経験をきっと今後に生かしてくれると思います。

2025年06月13日

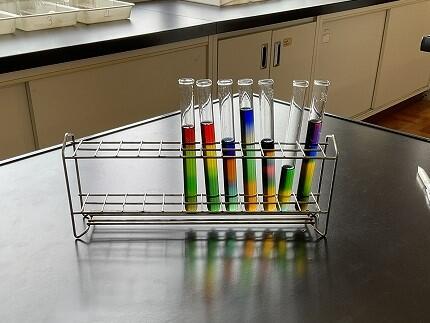

6月7日(土)に恒例の常磐野小学校実験教室を開催しました。本行事は、本校のサイエンス部およびボランティアとして希望した生徒が先生となり、近隣の常磐野小学校の小学生に自然科学の楽しさを伝える取組です。今年度も小学校4~6年生合わせて48名が来校しました。4年生と5・6年生の2班に分け、それぞれ実験と、本校が設備として保有しているプラネタリウムの鑑賞をしました。

4年生の実験は、恒例「ちりめんモンスターを探せ!」。ちりめんじゃこをよく観察すると、シラス以外に多数の"モンスター"、すなわち、様々な生物が混じっています。子ども達は注意深く観察しながら生き物を発見し、その特徴をよくみて分類する楽しさに熱中していました。

5・6年生は「レインボー砂糖水」!水に砂糖を混ぜると、その濃度が高いほど密度が大きくなります。密度が大きい砂糖水の上から、密度の低い砂糖水を静かに注ぐと、混ざり合わずに層に分かれます。今回は、濃度が異なる6種の砂糖水と水に食紅で自由に色をつけ、さらに酸・塩基を砂糖水に少量混合し、BTB溶液を滴下して呈色させることでカラフルな砂糖水を調製して実験しました。みんな、同じ砂糖水なのに濃度が違うと簡単には混じり合わないことに驚くとともに、様々な色の砂糖水が層状に美しく重なる様子を楽しんでいました。

プラネタリウムを鑑賞しながらの解説も本校生徒が行いました。今回のテーマは「****」。小学生の皆さんは、宇宙の壮大なスケールを感じながら、しばしの宇宙旅行を楽しみました。

最後の集合時には「楽しかった!」と多くの小学生が感想を述べていました。

来年もお待ちしています。そして、将来はぜひ嵯峨野高へ!

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.