SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 学校行事

2024年04月11日

本日のロングホームルームでは、昨日の班長会議の内容を班員で共有した後、野外活動で調理するメニューや必要な用具・食材などを話し合いました。皆が積極的に意見を出し合い、楽しい雰囲気で準備を進めている様子が伝わってきました。明日までにメニューと必要なレンタル用品の見積書を提出することになっています。班員全員で協力して決めていって欲しいと思います。

2024年04月10日

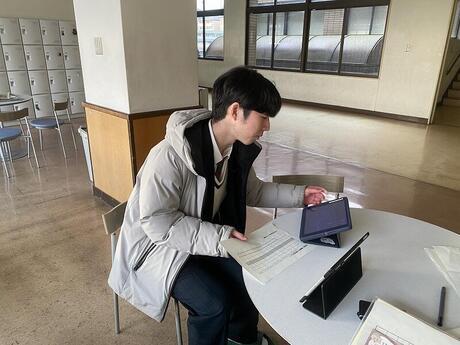

4月19日(金)に実施する野外活動に向けて、昨日までに各クラス5つの班を編成し、班長を選出しました。写真は本日昼休みに行われた班長会議の様子です。担当の先生から内容に関する詳細な説明があり、班長はその内容を明日のLHR等で班員に伝達する役割を担っています。全員が真剣に説明を聴き、必要なメモをとっていました。今後メニューや必要な用具の選定などを班ごとに協議し準備を進めていきます。

2024年04月09日

2024年4月8日、今日はそれぞれのはじまりの日でした。

【始業式】

はじめて嵯峨野高校に来られた先生方...生徒のみなさんの心に、どんな好奇心の波紋を広げてくださるのか、とても楽しみです。

生徒部長の原田先生からは...新たな規定についてご説明と「実りある学校生活について」改めて考えるきっかけとなるお話をいただきました。

そして吉村校長先生...

生徒のみなさんの目を見ながら、じっくり語りかけるように以下2点についてお話しされました。

「できたこと」もしっかり評価して、充実した1年に

3学期修了式でPDCAサイクル(Plan/Do/Check/Action)という方法についてお話ししたが、みなさんには、反省ばかりでなく「できたこと」をしっかり評価してほしい。PDCAサイクルだけでなく、人それぞれに自分に合う方法を見つけることも大切。行動を先行するDCAPサイクル、ほかにもOODAループ(Observe/Orient/Decide/Act)やSTPDサイクル(See/Think/Plan/do)など充実した1年を過ごすために計画を立てる方法は様々にあります。一度に無理な計画を立てず、1年という長期目標を元に、1週間くらいの短いサイクルで何度もこれらを回し、さらに改善を図ることを心掛けてください。

長続きする「幸福」とは?

2021年「ウェルビーイング」学会が設立され、近年話題になっています。代表理事で慶應義塾大学大学院の前野隆司教授によると「ウェルビーイング」とはWell=良い、Being=状態。つまり「心と体と社会が良い状態」のこと。しかし、何を「良い状態」と感じるか個人差は大きい。そこで前野教授は「長続きしない幸福の条件」を明らかにし、さらに「長続きする幸福の因子」を整理されました。ぜひ、この幸福の因子を意識しながら、自分を見つめ直してみましょう。ここにいる全員がウェルビーイングを実感できる1年となることを願っています。

・長続きしない幸福の条件

社会的地位・お金・モノなど、他人と比較することで得られる幸せは長続きしない

・長続きする幸福の因子*人が幸せを感じる4つの因子

「やってみよう」因子(自己実現と成長)

「ありがとう」因子(つながりと感謝)

「なんとかなる」因子(前向きと楽観)

「ありのままに」因子(独立と自分らしさ)

...そして午後からは、見事な彩を添えてくれた桜に囲まれて、

京都府立嵯峨野高等学校第76回入学式が挙行されました!

【校長式辞】

「和敬(和をもって敬うこと)」「自彊(自ら務めて励むこと)」「飛翔(新しい世界に飛び立つこと)」本校の教育活動はすべてこの校是のもとに行われています。みなさんもこの3つの校是を心に刻み、日々その実践を心掛けてください。また自分が進むべき方向を正しく見極めるためには、世の中全体を幅広く見渡し、様々な意見や考え方に触れ、物事を色々な角度から捉える力が重要になってきます。それが「俯瞰」する力です。

本校で力を入れている探究(ラボ)活動でも、この力が必要です。実験方法やデータにばかり目を奪われ「俯瞰」する視点を忘れた探究は、目的そのものを見失ってしまうことにもなりかねません。

また、この「俯瞰」する力は人との関係をうまく築くうえでも欠かせません。相手のことを狭い視野で一面的に見ていたのでは、相手の良さに気付くことができなかったり、相手のことを客観的に理解できなかったりするでしょう。

さらに、自分自身を「俯瞰」する力も大切です。自分自身を少し離れたところから見ると、自分の足りない部分や考えの間違い、もしくは自分の良さや魅力が見つかることもあります。そして何かに悩んで出口が見えなくなった時でも、自分を「俯瞰」することで冷静さを取り戻し、光が見えてくることがあります。

こうした力は「メタ認知能力」などとも呼ばれ、様々な分野で重要視されています。みなさんの周りにはまだまだ知らない世界が広がっています。「俯瞰」する力をぜひ心掛けてください。三年後、みなさんが今は想像もつかないような、大きく成長した自分と出会えることを心から願っています。

この言葉を受けて生徒の宣誓と決意表明が続きました。

新しい制服のせいでしょうか...すでに中学生とは異なる顔つきになっています。

そして新入生担任の先生方の登壇...

校長先生は式辞のなかで保護者等のみなさまに向けて「新しい家族を迎えたという気持ちで教育に力を注ぐ」と宣言されました。もちろん教職員一同、おなじ気持ちです。...そして新入生が「新しい家族」ならば...「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」も、なぜかすでに同じ気持ちのようです。先週、ワンダーフォーゲル部をはじめ、先輩たちが1年生が使う下駄箱等の大掃除をしていました。...しかも、なんだか嬉しそう。

そして新入生のみなさんがはじめて歌う校歌は、吹奏楽部の先輩方が生演奏で支えてくれました!

つまり...

「新入生のみなさん、みんなで待ってましたよ!ようこそ、嵯峨野高校へ!!」ということです。

さぁ、私たちの高校生活のはじまりです!!

2024年03月26日

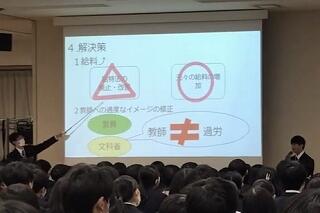

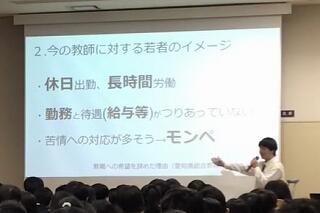

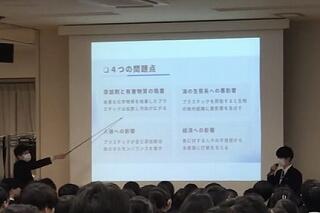

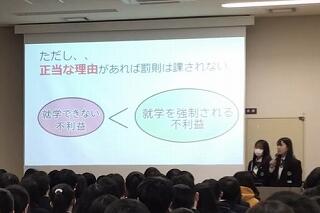

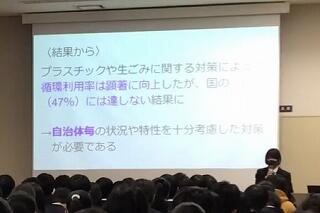

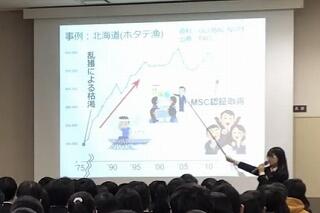

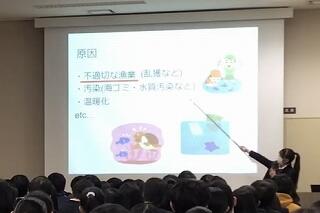

3月13日(水)の5・6時間目に「情報Ⅰ 合同発表会」を行いました。

3学期の情報Ⅰの授業では、「SDGs」をテーマにグループで探究学習に取り組み、プレゼンテーションを行いました。そして、各クラスで最も評価の高かったグループがクラス代表に選ばれ、合同発表会でプレゼンテーションを行いました。学年全員の前で発表するという機会はなかなかないので、よい経験になったのではないでしょうか。

どのクラスもさすが代表と感じるような素晴らしい発表でしたが、その中で教員の審査と生徒の皆さんの投票の結果、見事8組が最優秀賞、4組と1組が優秀賞に輝きました。おめでとうございます!

クラス内の発表でも素晴らしい発表がたくさん見られました。その様子は後日お伝えしたいと思います。

以下、合同発表会の各クラスの発表タイトルと写真を掲載します。

1組「教育現場における教員のイメージの改善」<優秀賞>

2組「既存のマイクロプラスチックの回収方法の検討」

3組「京都府で観光客が多くても住民が交通不便を感じない街づくりをできるのか」

4組「教育虐待」<優秀賞>

5組「教育~不登校への対応~」

6組「牛とメタンガスと地球温暖化の相関関係」

7組「3Rの活性化」

8組「消費者が魚を守る!?~水産エコラベルの普及と消費者の意識~」<最優秀賞>

2024年03月19日

本日、体育館にて修了式が行われました。

約1年ぶりに全校生徒が体育館に集まり、校歌斉唱から始まりました。

校長先生の式辞では

PDCAサイクルへの言及から始まりました。PDCAサイクルとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念です。このサイクルで重要なのは、CheckとActionの部分である。春休みのうちに、この1年、自分ができたことはなにかをしっかり意識して振り返り、4月からの新しい計画に繋げて欲しい。

さらに、阪神タイガースの矢野前監督の言葉を紹介しながら、自分が成功できると信じ切ることの大切さなどに触れ、4月から新しい目標に向けて頑張ってほしいとの言葉がありました。

生徒指導部長からは

制服の「正装」変更について経緯を添え説明がありました。そして、教育目標(安全安心・全員が主人公・感謝)について振り返りがありました。在校生の自己肯定感や自己有用感を高めたいという想いから設定に至ったという経緯のお話がありました。

進路指導部長からは

この春受験を頑張った3年生に想いを馳せ、彼らの受験勉強の体験を記した「合格体験記」を紹介しました。そのうち、夢をあきらめず、苦手を克服して志望校に合格した一人について焦点を当て、来年度学年が上がる在校生へ、自分が何をしたいか。どんな世界になって欲しいかを考えること。挑戦者になること。周りの人の力を借りること。それらを踏まえ頑張って欲しいとのお話がありました。

その後、伝達表彰式を行いました。

2024年03月05日

令和6年3月1日金曜日

令和6年3月1日金曜日

眩い光のなか、多くの人に祝福されて3年生が巣立っていきました。

これまでの努力を自信に変えて、羽ばたく姿の何と頼もしいことか。

ずっと前を歩いているので見えなかったけれど、

晴れやかな嬉しさと、別れの辛さを噛みしめて、

最後の引率をする、担任の先生の表情は複雑です。

後ろをついて歩くだけではわからない、

大人のこんな顔も最後に覚えておいてね。

愛されるとはそういうものです。

さあ飛翔のとき。嵯峨野生よ、挑戦者であれ。

2024年02月09日

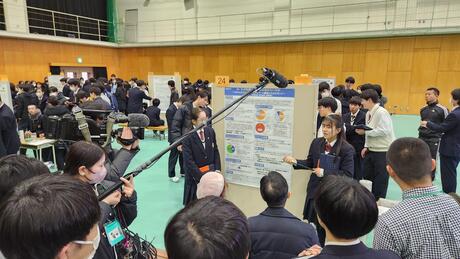

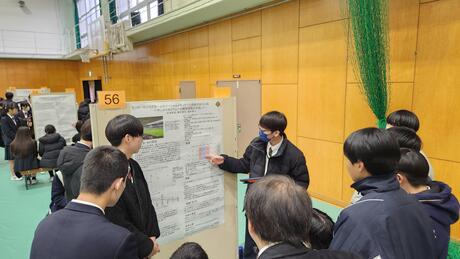

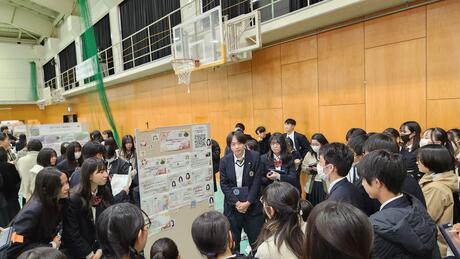

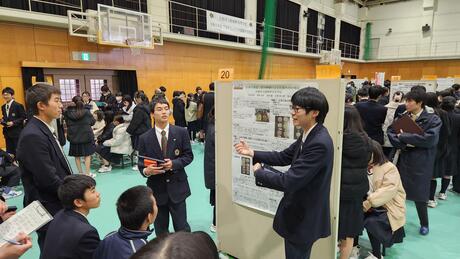

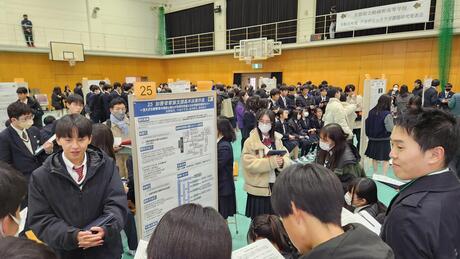

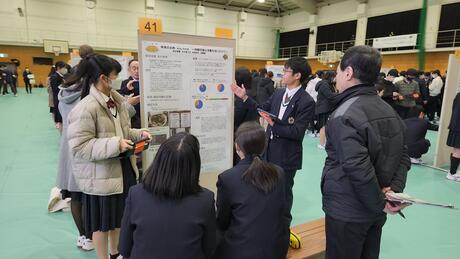

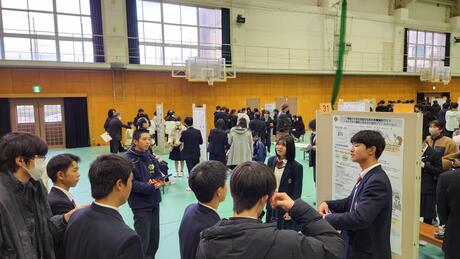

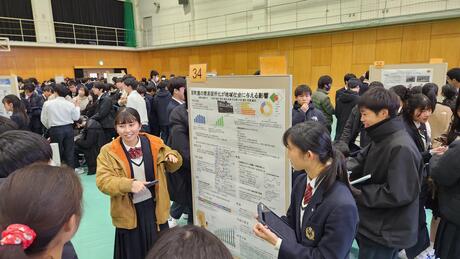

令和6年2月8日(木)の午後、令和5年度アカデミックラボ課題研究発表会を開催しました。2年生1~6組の生徒が、1年間かけて探究した58のテーマについて、それぞれ発表しました。

視聴生徒として1・2年生全生徒が参加したほか、それぞれの探究活動でお世話になった方やSSH関係校の視察・メディアの取材などで来校いただいた方にもご参加いただき、活気あふれるポスターセッションが行われました。

発表は一つの区切りではありますが、この後も次年度の英語でのスライドプレゼンテーションに向けて探究活動を続けていきます。

2024年02月06日

2月2日(金)に第2学年で嵯峨野マッチを実施しました。

5種目の競技(ドッジボール、フットサル、ソフトバレー、ボードゲーム、百人一首)をクラス対抗で争い、どの競技も生徒達は楽しみながら真剣に活動していました。

結果は以下の通りです。

総合優勝:6組 準優勝:5組 第3位:2組、4組

嵯峨野マッチ運営委員が事前の準備から当日の運営まで担当し、みんなで協力して作り上げてくれました。配信による委員長の結果発表時には歓声が沸き起こり、盛況のうちに無事終えることができました。

2024年02月05日

各班思い思いの場所を巡って無事ゴールの京都駅に到着しました。普段当たり前のように生活している場所ですが、このような体験を通して新たな視点で「観光都市としての京都」を観察する機会となったようです。また、普段余り接点がない班の人と色々話す機会がもててとてもよい交流ができたという感想を寄せてくれた生徒が多数見られました。1年生にとっては充実感あふれる、思い出に残る行事の一つとなったようでした。

2024年02月02日

1年生は3時間目からフィールドワークを実施します。事前に各グループで立てた計画書に従って名所史跡などを探索し、指定された時間内にゴールの京都駅を目指します。写真は昇降口付近での出発風景です。行ってらっしゃい!

2024年01月25日

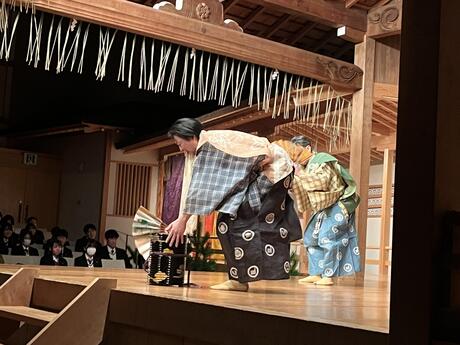

1月16日(火)に金剛能楽堂で、本校2年生を対象に古典芸能鑑賞を行いました。

まず、狂言『附子(ぶす)』です。

主人は、桶に「附子」という猛毒が入っているので、近づかないようにと言って出かけます。

「附子」の方から吹く風にあたっても、命が危うくなると言います。

太郎冠者と次郎冠者は、それが美味しい砂糖と知って......。

茂山千五郎先生(太郎冠者)と茂山逸平先生(次郎冠者)によって、「附子」を危険物としておびえる様子や、その後に美味しそうに食べる様子が演じられ、生徒達は楽しそうに笑って鑑賞していました。

次に、能『葵上』を鑑賞しました。

シテは金剛龍謹先生でした。

こちらは『源氏物語』が題材になっています。

六条御息所の生き霊が、葵上を苦しめようとする場面は、迫力満点でした。

時代を経ても、嫉妬や恨む気持ちがあるということを感じさせられました。

事前学習では、「躍動する時代ー中・近世ーの文芸」ラボと狂言部が、この日を楽しめるようにと解説動画を作成してくれました。

その事前学習があったので、より楽しんで観ることができました。

一流の先生方による能と狂言を鑑賞し、京都の伝統文化に親しむことができました。

2024年01月09日

本日、3学期の始業式を各HR教室への配信で行いました。

校長先生の式辞では、まず年始に起こった能登半島地震や航空機同士の接触事故について触れられ、被災された方々を悼まれました。そして、皆さんには、こうした事例を我が身にも起こり得ることとして捉えるとともに、日頃から防災に対する意識を高め、いざという時に命を守る行動ができるよう促されました。

次に「有終の美」という言葉(物事をやり遂げて立派な成果を上げること)を挙げられ、1,2年生は次の学年のスタートに向けて、3年生は悔いの無い高校生活となるよう、学年最後の3学期を全うして欲しいと述べられました。

その後、進路指導部長からは、共通テストを控える3年生に向けて今までの経験を糧に実力をしっかりと発揮して欲しいと鼓舞されるお話がありました。

最後に伝達表彰式がありました。

午後からは、1、2年生は課題テスト、3年生は授業を行いました。

2023年12月20日

12月20日(火)は2学期終業式でした。

吉村要校長先生

吉村校長先生は卒業生が講話で話された「迷ったらワクワクする方へ」という言葉や、アメリカ26代大統領ルーズベルト氏の「失敗をしない唯一の人は何もしない人だ」という言葉を取り上げ、嵯峨野高生の挑戦する背中をそっと包み込むようなお話をされました。「嵯峨野高生のファン」である校長先生は、成功や失敗に関わらず「2学期のみなさんの努力を讃え、新年がみなさんにとって良い年となることを願っています」とお話を締められました。

続いて、柴田副校長の司会のもと、教育推進部長の森田先生のお話でした。森田先生は自身が進路で「何がしたいのか分からない」と悩んだ過去を赤裸々に語られました。「迷い」「悩む」こと自体を肯定したうえで、次のように続きます。

後になって、どんな時にも人生には意味があったと気付くことがあります。ならば、人生の意味を問い求める必要はない。幸福は追い求めてはならない。幸福は結果に過ぎない。この気づきを「こうあらねばならない」と思い込んでいた、あのときの自分とみなさんに伝えたい。『「何か」があなたを待っている』『「誰か」があなたを待っている』

いつもは理論的な森田先生が心を込めて話された内容は、存在自体を肯定してくれるような内容でした。

二人が共に話されたのは「挑戦」や「努力」の裏にある「不安」や「悩み」に寄り添う言葉。

明日から京都にも寒波が訪れるようですが、なんだか温かい気分になる2学期終業式でした。

「失敗」すらも肯定していく嵯峨野では、自然と結果も出るのでしょうか。

以下、2学期はたくさんの表彰がありました。

| 【英語科】第62回全国高等学校生徒英作文コンテスト:1年honorable mention (入選) |

| 【京・平安文化論ラボ】第3回古典の日文化基金賞未来賞 |

| 【軽音楽部】第11回とよさと軽音楽甲子園:NHK大津放送局長賞 バンド名「ハロー二世帯住宅」 |

| 【剣道部】第1回京都府公立高等学校剣道大会:男子団体の部 準優勝 |

| 【剣道部】令和5年度京都府高等学校剣道新人大会:男子団体の部第5位入賞 全国選抜兼近畿選抜京都府予選会のシード権獲得 |

| 【コンピュータ部】第23回日本情報オリンピック (JOI 2023/2024):予選敢闘賞受賞 |

| 【コンピュータ部】第4回 全国高等学校AIアスリート選手権大会 シンギュラリティバトルクエスト2023 サイバークエスト二次選考:関西ブロック代表として決勝大会出場 |

| 【コンピュータ部】第3回CyberSakura 予選ラウンド:本戦部門第1位 決勝ラウンドに出場 |

| 【将棋部】第40回京都府高等学校総合文化祭将棋部門:男子A級2位 第32回全国高等学校文化連盟将棋新人大会(1/26~27)に出場 |

| 【将棋部】第40回京都府高等学校総合文化祭将棋部門:男子A級3位 |

| 【将棋部】第40回京都府高等学校総合文化祭将棋部門:男子B級優勝 |

| 【将棋部】第43回近畿高等学校総合文化祭三重大会将棋部門:男子団体3位 |

| 【卓球部】秋季卓球選手権大会 兼 全国選抜・近畿新人大会府予選:女子団体3位 第38回近畿高校新人卓球大会出場 |

| 【卓球部】秋季卓球選手権大会 兼 全国選抜・近畿新人大会府予選:男子団体ベスト8 第38回近畿高校新人卓球大会出場 |

| 【卓球部】秋季卓球選手権大会 兼 全国選抜・近畿新人大会府予選:女子ダブルスベスト8 第38回近畿高校新人卓球大会出場 |

| 【卓球部】秋季卓球選手権大会 兼 全国選抜・近畿新人大会府予選:女子シングルスベスト8 第38回近畿高校新人卓球大会出場 |

| 【卓球部】第47回公立高等学校卓球大会:女子団体第2位 |

| 【美術部】第40回京都府高等学校総合文化祭:美術・工芸専門部令和6年度 第44回近畿高等学校総合文化祭(福井大会)選出 |

| 【放送部】第40回京都府高等学校総合文化祭放送部門:オーディオメッセージ小部門第1位 令和6年度第48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会出場 |

| 【放送部】第40回京都府高等学校総合文化祭放送部門:ビデオメッセージ小部門第1位 令和6年度第48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会出場 |

| 【放送部】第40回京都府高等学校総合文化祭放送部門:朗読小部門新人戦第1位 令和6年度第44回近畿高等学校総合文化祭福井大会出場 |

| 【放送部】第40回京都府高等学校総合文化祭放送部門:アナウンス部門第4位 男子第74回、女子第35回全国高等学校駅伝競走大会開会式司会担当 |

| 【放送部】第43回近畿高等学校総合文化祭三重大会放送部門:ビデオメッセージ小部門 優秀賞 |

| 【放送部】右京警察署よりの感謝状:特殊詐欺被害防止啓発のための音声録音への感謝状 |

| 【陸上競技部】第18回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会:男子砲丸投第3位 |

| 【陸上競技部】第18回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会:女子800m第3位 |

| 【陸上競技部】第18回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会:男子800m第3位 |

| 【ワンダーフォーゲル部】令和5年度 第43回 京都府高等学校登山選手権大会:女子団体第1位 |

| 【ワンダーフォーゲル部】令和5年度 第43回 京都府高等学校登山選手権大会:女子団体第2位 |

| 【ワンダーフォーゲル部】令和5年度 第43回 京都府高等学校登山選手権大会:男子団体第2位 |

| 【ワンダーフォーゲル部】令和5年度 第43回 京都府高等学校登山選手権大会:男子団体第3位 |

2023年12月15日

12月14日(木)7限のLHRにおいて、2年生を対象に卒業生講話を行いました。本校の卒業生計6名が、文理別に受験勉強における経験談や、大学生活の様子や学部・学科の魅力など、貴重な生の声を在校生に向けて語ってくれました。

生徒達も、先輩からのメッセージにメモを取りながら真剣に耳を傾けており、まず何に取り組むべきか具体的に自分のやっていくべき事に考えをめぐらすよい機会となりました。

2学期後半になり、様々な進路関係の行事に取り組んでいます。いよいよ受験生への変革に向けて、主体的に学ぶ姿勢を深化させることに期待します。

2023年12月15日

12月14日(木)7限のLHRに、3年生共通テスト受験者対象に説明会を行いました。各ホームルーム教室にて、スライドと担任による説明で受験上の注意事項の確認をしました。共通テストまであと30日。当日に実力が出せるよう、準備をしっかりとしておきましょう。

2023年12月13日

外務省...。お仕事の想像が難しいので略歴をご紹介させていただきます。

田中 宏明さん

2011年3月 京都府立嵯峨野高校卒業

2015年9月 京都大学法学部卒業

2016年4月 外務省入省

2016年5月 軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課

(核軍縮に関する取組、オバマ大統領の広島訪問、NPT運用検討会議等の大型行事)

2018年4月 米国研修(デューク大学ロースクール留学)

2020年4月 ポーランド大使館二等書記官

(情報収集・働きかけ、対EU関係、ウクライナ情勢対応、大臣訪問対応)

2022年4月 中・東欧課(ウクライナ情勢対応)

2022年6月 南米課(南米10カ国所掌、要人の訪問・来日の大型行事、国連総会等の国際会議)

...ますます遠い存在に感じます。田中先輩を前に最初はガチガチのみなさん。

しかし、ここから田中先輩のすごさを教員共々、思い知ることになるのです。

外務省に勤務するためには、語学や国際法等の知識ももちろん大切ですが、田中先輩はその知識を活かすためのコミュニケーション能力の大切さも教えてくださいました。大使館等海外の勤務地で、重要かつ正確な情報をいち早く入手するためには、様々な方との日頃からのコミュニケーションが大切であり、そのために人間関係のメンテナンスを意識的に行っておられるとのこと。

身振り手振りを交えて、熱くお話しいただいた結果、終盤には生徒のみなさんはこの表情!

外務省という難しいお仕事の紹介でしたが、信頼は安心に繋がるようで、笑顔の絶えない講演となりました。後輩へのメッセージとして、以下3つのことを教わりました。

・世界に目をむけよう。

・問題意識を持って、好奇心と情熱を胸に。

・「夢」を諦めないで、迷ったらワクワクする方へ。

講演後、心に火のついた様子の生徒が...

これからも嵯峨野高校は生徒の皆さんを通じて、教育で世界とつながっていきます。『迷ったらワクワクする方へ』飛び立て!嵯峨野高生!!

2023年12月11日

12月7日(木)、立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程2回生の廣松千愛さんをお招きし、サッカー部と希望者を対象にサイエンスレクチャーを行いました。これまでの研究で明らかになったことや、これからの研究の展望について御講演いただきました。また、質疑応答の時間では、生徒の素朴な疑問から専門的な視点の質問まで、丁寧にお答えいただき、さらに知見が広がりました。

研究内容はもちろん、廣松さんのキャリア形成や、研究に取り組まれる姿勢など、生徒たちにとってたくさんの学びと気づきを得る時間になりました。

なお、今回のサイエンスレクチャーは、RARA(立命館先進研究アカデミー)が主催する「ライスボールセミナー」との共催でした。「ライスボールセミナー」とは、昼休みに若手研究者の研究発表を聴き意見交換する企画です。これまでは主に立命館大学の附属校・提携校を対象に行われており、それ以外の学校へ出向いての実施は今回が初開催となります。

2023年11月24日

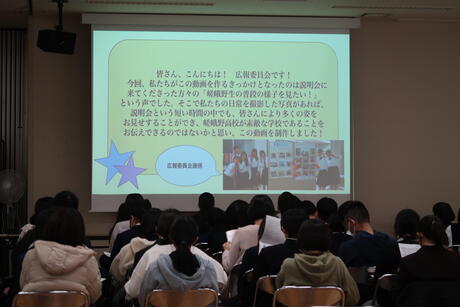

来校される中学生のために、広報委員の企画係が中心となり、毎回様々な企画を実施しています。

今回の企画は、「部活動ユニホームの展示」・「食堂メニュー人気ランキングのチラシ作成」・「学校生活動画の作成」で、1ヶ月前から準備を始め、実現することができました。

今回で本年度の広報委員会の活動は終了です。

7月からすべての学校説明会の運営に協力し、回を重ねるにつれて、積極的に行動することができました。

次回は、12月9日(土)に個別相談会を開催予定です。

2023年11月24日

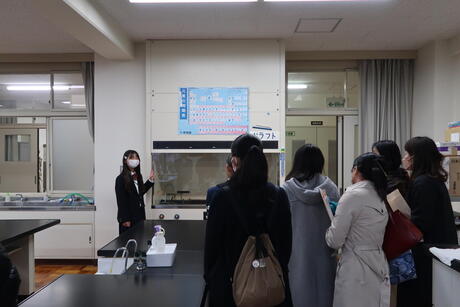

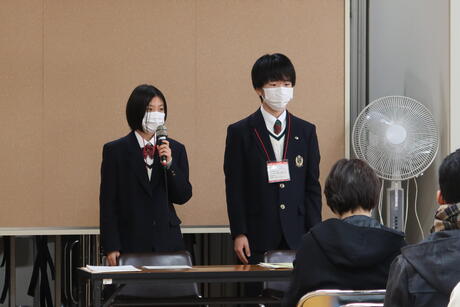

11月18日(土)に「中学2年生対象説明会」を本校にて開催しました。

当日は、木枯らしが吹く寒い日でしたが1200名を超える中学生とその保護者の方々に参加していただき、誠にありがとうございました。

全体会では、本校の教育内容の説明や生徒による学校生活についてのプレゼンテーションを行い、その後、施設見学や個別相談等を実施しました。

全体会の様子と広報委員

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.