SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 学校行事

2023年11月21日

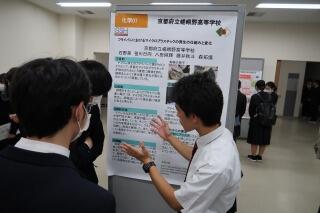

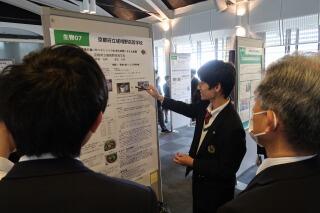

11月11日(土)、「令和5年度 みやびサイエンスガーデン」を京都工芸繊維大学にて開催しました。このイベントは、京都府教育委員会と、SSH指定校である京都府立洛北高等学校・嵯峨野高等学校・桃山高等学校が主催となり、自然科学分野を中心とした探究活動に取り組んでいる生徒たちがポスターでの中間報告を行うものです。今年度はスーパーサイエンスネットワーク(SSN)校のうちの南部6校と園部高等学校の計7校から115件のポスター発表、京都府立西舞鶴高校主催の「海の京都サイエンスガーデン」から25件のポスター展示が行われました。また、両イベントはオンラインのGood Job Cardにて質問やコメントを送る交流を行いました。

本校2年生は、これまでのスーパーサイエンスラボ(SSL)Ⅱでの取組の途中経過を報告しました。

【テーマ例】

「フライパンにおけるマイクロプラスチックの発生量の仕組みと変化」

「クリプトビオシス状態のクマムシが復活するスクロース溶液の濃度検討」

「振動に対する構造物の揺動と地中埋設部の深さの相関」

「占い師の行動における人狼ゲームの勝率の変化」

「陶土の種類によるオカリナの音色比較」

「アカマツ(Pinus densiflora Siebold et Zucc.)の根長と土壌物理性の関係」

「熊本県における放置竹林問題~竹林利用に向けた全バイオマス量の推定~」

準備の段階では初めてのポスター発表を不安に感じている生徒もいましたが、当日には、特に質問されたところを丁寧に説明するなど、それぞれ工夫しながら発表を終えることができました。他校の生徒の発表に質問をしたり、研究について議論したりすることで新たな交流の輪を広げた生徒もいました。

今後、頂いた質問やコメントを元に実験を重ね、自身の研究についてより深く、より多角的な視点で語れるようになってほしいです。

また、今年度は発表者だけでなく、1年生も見学に参加し、嵯峨野高校や他校の先輩の発表を聞き、質問やコメントを行いました。参加した1年生は

「説明をしている人が生き生きとしていて楽しみに思った」

「自分の興味のある分野が以前よりはっきり見えてきた」

「まずは日常でテーマを見つけることをがんばろうと思います」

など、今後の探究活動に向けて期待を膨らませていました。

2023年11月11日

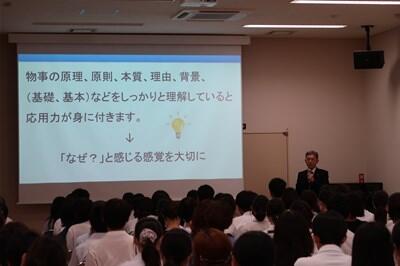

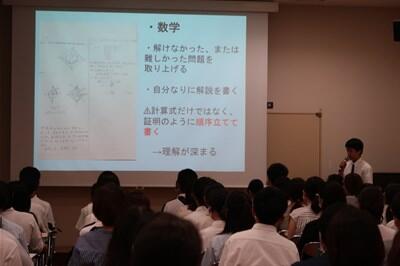

11月9日木曜日7時間目、2年生対象の進路ガイダンスⅡを行いました。

分野別の会場に分かれて行いました。分科会によっては大学や専門学校から講師の先生をお招きしてのガイダンスでした。

各会場には、熱心にお話を聞き、これまでの自分を振り返り、それぞれのこれからについて真剣に考える2年生の姿がありました。

本格的に受験生となるこの時期、一日一日を大切に、じっくりと歩んでいきましょう。

2023年10月26日

10月26日 第二学年研修旅行 その12

小樽班別研修です。生徒たちは班ごとに自由に活動しています。

お土産を買ったり、昼食にお寿司を食べたり、運河を散策したり、オルゴール館を見学したりと、小樽を満喫していました。

地元の名物に舌鼓を打つのも、文化を感じるのに必要なことですね。

2023年10月26日

10月26日 第二学年研修旅行その11

今日は、研修旅行最終日です。今朝の札幌は霧ですが、霧が晴れれば快晴の予報です。

これから小樽で班別研修をします。班別で市内観光をして、昼食を取ります。また、写真コンテスト用の風景写真も撮影する予定です。

そのあと、新千歳空港まで移動し、帰京する予定です。

2023年10月25日

10月25日 第二学年研修旅行その10

3日目夜には、研修旅行委員で準備してきた学年レクを行いました。

バースデーチェーンで誕生日順に並んだあと、伝言ゲームを行いました。伝言内容は先生の秘密・・・生徒たちは笑いつつも必死に伝言していました。いつに間にか秘密が混ざり合い、最後にはとんでもない秘密になっていました?

その後、北海道に関するクイズを行いました。間違え=即脱落の厳しいルールで、正解が発表されると喜びと悔しさの悲鳴が上がりました。最終問題で全員間違える、絶妙な難易度設定ででした。

爆笑オープニングアクト、ダンス発表の有志企画もあり、最後は全員で踊って盛り上がりました。

2023年10月25日

10月25日 第二学年 研修旅行その9

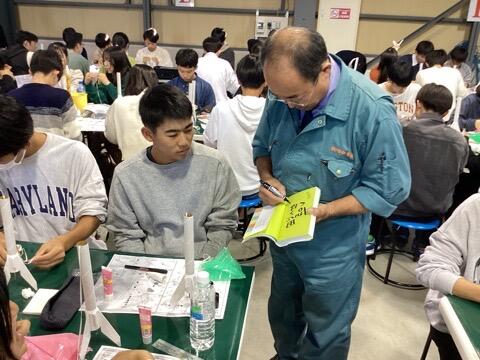

植松電機様のロケット体験プログラムに参加しました。今年度初めての取り組みで、研修旅行で1番楽しみにしている生徒もいました。

午前は、植松努氏の講演と簡易ロケットの作成を行いました。

植松氏が宇宙開発にかける思いと子供達に伝えたいメッセージを熱く語っていただきました。

生徒たちはしっかりと話を聞き、宇宙開発にも思いを馳せている様子でした。

簡易ロケット作成は、ロケット作成キットを使用しました。周囲の人と相談しながら作成し、思い思いの色付けもしました。

昼食後、午後からは、CAMUIロケットエンジンの燃焼実験を見学しました。燃焼の瞬間の爆音に驚きましたが、本物に触れることができました。

さらに、午前に作成したロケットに固体燃料ユニットを装着してロケットの打ち上げを体験をしました。手作りのものですが、最大数10mの高さに達し、上空でパラシュートが開き、本体をキャッチできる生徒もいました。

植松氏の講話とロケット体験プログラム、どちらも学びにつながったことと思います。とても有意義な経験になりました。

2023年10月25日

10月25日 第二学年 研修旅行その8 本日の予定

今朝も良い天候が続いています。

本日はロケット開発もされている植松電機で、社長講話、ロケットエンジンの燃焼実験見学、ミニロケットの作成を行います。

個人の旅行ではなかなかできない、研修旅行ならではの内容です。

実りあるものになるよう、しっかり学んできたいと思います。

2023年10月24日

10月24日 第二学年 研修旅行その7

2日目の午後は、札幌での自由研修と藻岩山の夕景・夜景です。

札幌ではラーメンを食べる班、スウィーツを食べる班、札幌の見どころを見学する班などがありました。短い時間でしたが、楽しんでいる様子でした。

テレビ塔での記念写真もとりました。

日が落ちるとぐっと気温も下がり、風が強かったこともあって一気に寒くなりましたが、藻岩山の夕景、夜景は非常にきれいでした。

その後、今夜のホテルに移動しました。これから食事、その後は各自リラックスの時間です。

順調に日程が進んでいます。

2023年10月24日

10月24日 第二学年 研修旅行その6

自然体験アクティビティとクラフト体験の様子です。天候に非常に恵まれました!

朝は寒かったですが、昼前にはとても暖かかくなりました。どの体験も楽しく、北海道の雄大さを感じました。

これからルスツから札幌に向けて移動します。

札幌では、クラス写真の撮影と市内での自由研修後、藻岩山へ移動して夕景・夜景を見に行きます。

2023年10月24日

10月24日 第二学年 研修旅行5

今朝は冷え込んでいます。朝は氷点下まで冷え込んでいました。

朝食をしっかり食べて、アクティビティに向かいます。

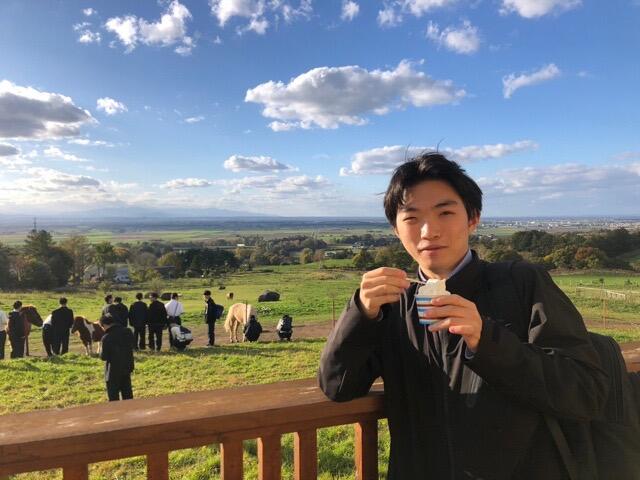

ラフティング、リバーカヌー、マウンテンバイク、乗馬、レザーワーク、生キャラメル&アイス作り体験から1つ選んで体験します。

天候には非常に恵まれました。

大自然を満喫してきます。

2023年10月23日

10月23日 第二学年 研修旅行その4 夕食の様子

ホテルでの食事を終えました。おいしいご飯で、生徒も大喜びでした。

明日は、ルスツでの自然体験やクラフト体験があります。

夜は冷えるので暖かくして就寝です。

体調不良者はなく、全員元気に過ごしています。

2023年10月23日

10月23日 2年生研修旅行その3

クラス別研修の様子です。

どの生徒も笑顔で過ごせました。

北海道の大きさや自然を感じたクラスもあれば、新しい施設や甘いお菓子に舌鼓・・・といったクラスもありました。

この後は、ホテルで食事です。

2023年10月23日

10月23日 新千歳空港

全団無事に北海道に到着しました。北海道はよく晴れていますが、少し肌寒いです。

このあとは、クラス別研修を経て、ルスツのホテルを目指します。各クラスの行き先は・・・

1組 白い恋人パーク

2組 登別地獄谷

3組 鮭のふるさと千歳水族館

4組 ハイジ牧場

5組 AOAO Sapporo

6組 北海道箱根牧場

7組 白い恋人パーク

8組 登別地獄谷

それぞれ、有意義な活動にしたいと思います。

2023年10月23日

第2学年研修旅行1

令和5年10月23日〜26日 北海道研修旅行

天候にも恵まれ、全クラス無事に京都駅を出発しました。

名古屋、神戸、伊丹の3つの空港から北海道新千歳空港を目指します。

今日の予定は、北海道到着後、クラス別研修として、クラスごとに別々場所で研修します。

その後、ホテルを目指します。

2023年10月19日

10月19日に第2学年で研修旅行結団式を行いました。

10月23日~26日にかけて研修旅行で北海道に向かいます。それに向けて、マナーやルールなどの心構えを確認しました。

安心安全を大切に、たくさんの思い出が作れる、有意義なものにしたいと思っています。

2023年10月02日

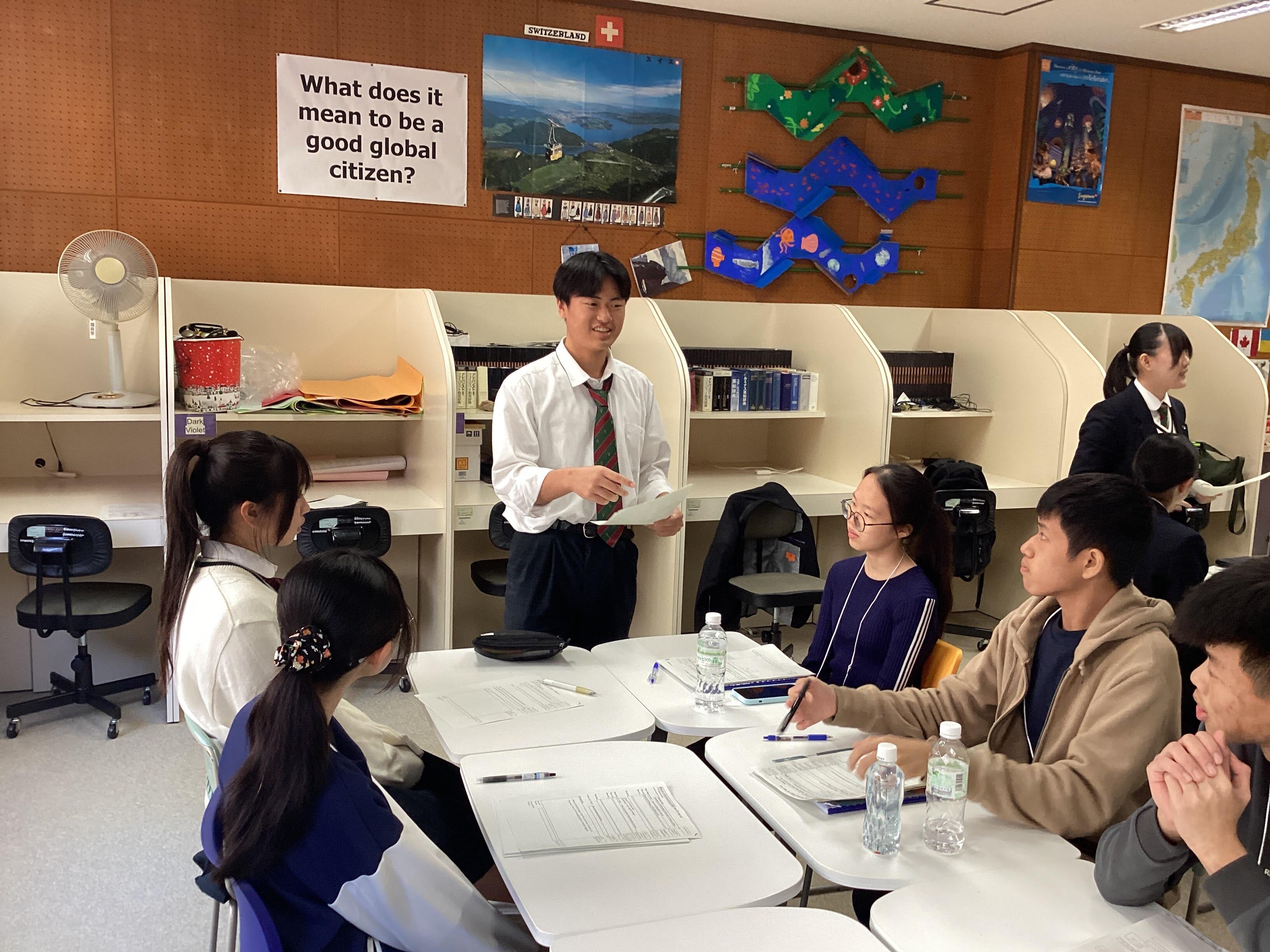

9月16・17日に本校にて進学説明会を開催しました。

当日は残暑が厳しい中、たくさんの中学生とその保護者の方々に来校していただきました。誠にありがとうございました。

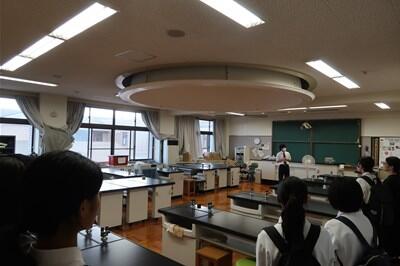

全体会では校長先生からのあいさつ、在校生によるラボや学校生活についてのプレゼンテーション、学科長からの教育内容説明、選抜についての教科ガイダンスを行いました。その後、施設見学と個別相談等も行いました。

全体会の様子

全体会後の様子

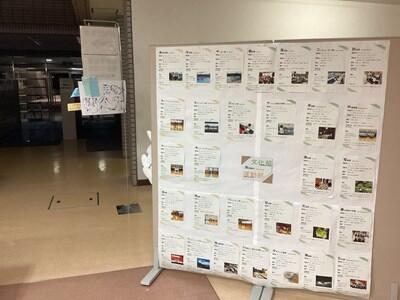

説明会前日の放課後、広報委員の企画係が集まり、展示等の準備を行いました。

来校される中学生のために、様々な企画を広報委員会で提案し、実現することができました。今回は、約30ある部活動の紹介チラシを作成し、掲示しました。そして、学校の魅力や受検のアドバイス、在校生の平日スケージュールを掲載したチラシを作成し、配布しました。

次回は10月21日に開催予定です。

2023年09月27日

9月22日(金)に体育祭を実施しました。本来であれば前日21日に実施予定でしたが、悪天候が予想されるため1日順延して行いました。

今年度は4年ぶりに制限のない開催となり、生徒も教職員も楽しみにしていました。生徒の願いが天に届いたのか、当日は、清々しい気候で絶好の体育祭日和でした。

今年度はグランドに全学年、教職員が一堂に集まっての開催。ローハイドや棒取り、綱引きといった種目や、各クラスの学級旗も復活し、競技はもちろん、応援にも力が入ります。声がかれるほどに熱心にクラスの仲間や同じ団の選手を応援し、歓声があがる光景や、はじけるような笑顔で楽しむ生徒の姿には、感慨深いものがありました。

この日のために春から準備を進めてくれていた体育委員の皆さん、準備・後片付けや各種目の補助をしてくれたクラブ員・保健美化委員の皆さん、放送や実況で体育祭を盛り上げてくれた放送部の皆さんのおかげで大盛り上がりを見せた体育祭でした。ありがとうございました。

2023年09月14日

9月8日、2年生のアカデミックラボの時間に、文化・デザインラボで建築やデザインをテーマに探究する生徒を対象に、3Dプリンター講習会を実施しました。

今回、公教育の探究活動を支援するソーシャル企業として活動する、本校卒業生で一般社団法人e-donuts代表理事の方にコーディネートしていただき、株式会社Monozukuri Venturesから講師の方をお招きし、デザインについてや、プロダクトや建築といった立体構造の捉え方(プロダクトデザインスケッチ)、CADソフトウェアの使い方をレクチャーしていただきました。

生徒達は慣れないソフトの使用に最初こそ苦戦していましたが、20分ほどするとすぐに使いこなし、与えられた課題をアレンジして制作するなど夢中で取り組んでいました。

完成したデータは、本校が所有する3Dプリンターで実際に出力してみました。

この講習会で「なんとなく難しそう」と感じていた3Dプリンターが自分たちでも使用できるということを知り、今後デザインしたものを試作するにあたり3Dプリンターで試作を重ねることができる選択肢が広がったように思います。

2023年09月06日

嵯峨野高校のとこのは祭(文化の部)では、1年生は20分の演劇、2年生は40分の演劇、3年生は15分のパフォーマンスをクラスで発表します。

それぞれのクラスの個性が溢れ、工夫の凝らした発表でした。皆で協力し創り上げた演劇やパフォーマンスを通して、仲間との絆が一層深まったようです。

文化系クラブも、体育館やコモンホール、各フロアー特別教室などで日頃の練習の成果発表をしました。部員たちの日常生活では見せない一面が見られるので、どのクラブの発表も大盛況でした!

また、生徒会企画もお笑いトークショーやのど自慢、大喜利大会など大いに盛り上がりました。生徒はもちろん、教員も存分に楽しみ、充実した2日間でした。

2023年09月06日

9月5日6日の2日間、とこのは祭(文化の部)が始まっています。今年は制限のない開催ということで、クラスの発表のほか、各クラブ・委員会の展示や発表も盛り上がっています。校内にはクラスTシャツを着た生徒が自由に会場間を行き来し、文化祭の非日常感を楽しんでいるようです。

保護者の方にも、暑い中多数ご来場いただいています。

まずはクラブ・委員会の展示の様子を御覧ください。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.