SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 学校行事

2023年09月01日

9月5日6日に開催される「とこのは祭文化の部」に向け、今週火曜日から本格的にクラスの文化祭活動が始まっています。

今年度は4年ぶりにコロナ前の実施形態に戻した文化祭・体育祭を行います。昨年度まではなかった取組が増え、生徒達は思い切り活動しているようです。

3年生もこの期間、この時間だけは受験勉強を忘れ、活動を楽しんでいます。残暑厳しい日々ですが、熱中症対策をしっかりとりながら、各クラスの個性を舞台発表で存分に表現して欲しいと思います。

2023年08月29日

8月28日に始業式を行いました。酷暑のためYouTube配信で行いました。今回も放送部の皆さんが協力してくれました。いつもありがとうございます!

はじめに着任式を行い、ケネディ・サイモン先生、バータラグ・ジョシュア先生の2名のAETの先生の紹介がありました。

始業式での校長式辞では、厳しい猛暑の中はじまる2学期に向けて、生徒達に熱中症対策、体調管理を徹底して欲しい、長期休暇明けは不安やしんどさを感じやすい時期でもあるので、遠慮なく相談して欲しいとの言葉掛けがはじめにありました。

学校生活については、2学期は1年間の中間にあたる時期であるので、後半に向けてこの中間部分をどう過ごすかが大切。努力するプロセスに自信を持てる行動をして欲しいとエールを送られました。 最後に、来週から始まるとこのは祭に向けた活動において、主体性を持って行動し、精一杯やり切った発表を見せてほしいと期待を込めた言葉がありました。

生徒指導部長講話では、2学期が始まるにあたり「安心・安全の両立」を目指した活動や生活を実現するため、嵯峨野生に心掛けてほしいことを5つ話されました。

1つ目は、登下校時の自転車運転でのイヤホンの使用、並走、ヘルメットの着用、歩きながらのスマホ操作について今一度見直してほしいということ。

2つ目は、闇バイトや違法薬物などがインターネットにより若年層に広まっていること受け、そういったことに絶対に関わらないこと。

3つ目は、どんなことでも1人で悩まないこと。家族や友人、先生に話して一人で抱え込まないこと。

4つ目は、学校のルールを守ること。特にスマホやタブレットの使用について考えてほしい。

5つ目は、挨拶・御礼を掛け合い、コミュニケーションをとっていこうということ。

これらをチーム嵯峨野として、1人1人が心掛けみんなが安全・安心と感じる学校にしていきましょう。

明日からは本格的に文化祭活動が始まります。 校長先生、生徒指導部長のお話を頭に入れて楽しみながら悔いのない活動にして欲しいと思います。

2023年07月31日

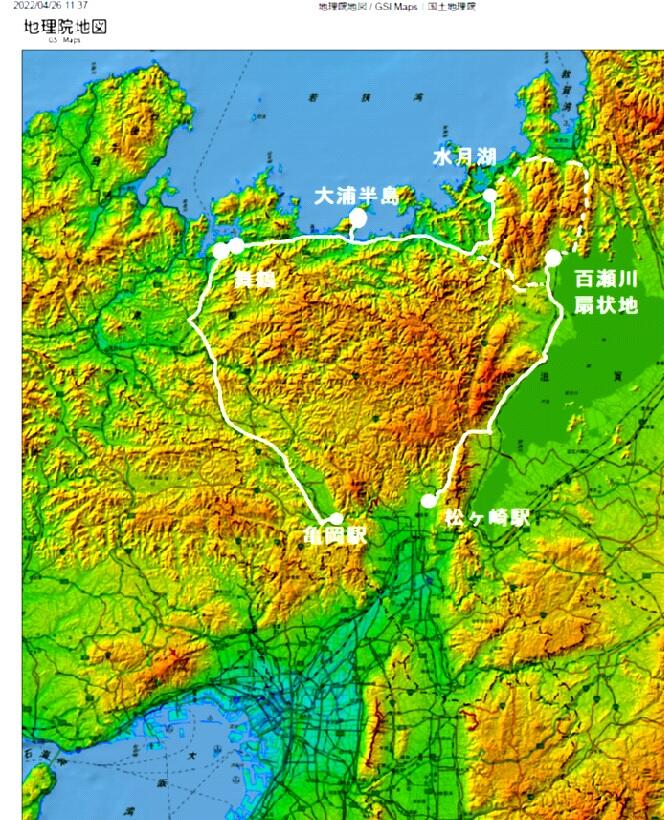

本年のサマーセミナー「地理地学巡検」を7月28日(金)に実施ました。大型バスに乗り、近畿地方北部の地理や地学に関わる巡検ポイントを見て回りました。

まず向かったのが、地理の聖地「百瀬川扇状地」です。地理の教科書や資料集に必ずと言っていいほど登場する百瀬川扇状地ですが、京都に近いにもかかわらず、実際に現地へ行く機会はほとんどありません。今回の巡検は実際に教科書に登場する場所を確認できるよい機会です。

現地に到着するまでにバス内で、近畿地方北部の断層運動について、教員からレクチャーがあった後、バスは「近江中庄」駅に到着しました。所謂「扇端」にあたるこのあたりには、湧水地があるはずです。少しうろうろと歩き湧水地を探しあて、その水に実際に触れてみました。暑い日でしたのでその水の冷たさが印象に残りました。次に教科書にも登場する百瀬川の「天井川」の百瀬川隧道を見に行きましたが、昨年からの工事で天井川下のトンネルがついに撤去されていました。撤去された後の天井川の断面がきれいに見えました。

扇端の湧水地を確認

天井川の断面がきれいに見えました

百瀬川扇状地を見学後、福井県に入りました。事前にバス内では、C14年代測定法やO18・花粉分析などによる古気候の復元、ミランコビッチサイクルやダンスガードオシュガーサイクルなどについて、自然地理を専門とする教員からレクチャーがありました。年縞博物館では館内の方から丁寧な説明がありました。7万年もの間、1年の欠けもなく堆積し続け、奇跡的に現在まで残った縞模様である「年縞」の本物を目の前にしながら、生徒たちは熱心に聞き入っていました。偶然の発見から世界標準になるまでの話は本当に聞き応えがありました。

年縞博物館内で説明を聞く(年縞博物館の許可を得て掲載しています)

昼食後、大島半島のモホ面露頭に向かいました。大島半島は、海洋プレートが陸上に露出した複合岩体である「夜久野オフィオライト」の中で海洋性地殻と地球内部のマントルの両方の部分が見られる珍しい場所で、日本で唯一モホ面の露頭がみられる場所です。私たちはトンネルを抜けた左カーブでバスを降り、モホ面の露頭を観察しました。かんらん岩とはんれい岩の両方が確認できました。大切な露頭です。露頭には触れないようこころがけました。

露頭の前でオフィオライトの説明を聞く

露頭に近づき、観察する

この日の巡検の最後は、バスで五老ヶ岳に登り、逆Y字型をした舞鶴湾を一望しました。城下町として発展した西舞鶴と軍港として発展した東舞鶴の違いが確認できました。

舞鶴湾口を望む

溺れ谷地形が天然の良港になっている様子を確認する

2023年07月28日

7月28日(金)の午前に本校1・2年生を対象として、情報科のサマーセミナー「ホームページ作成セミナー」を実施しました。

このセミナーでは、ホームページを作成するための言語である「HTML」やホームページの見栄えをよくする「スタイルシート」について学習しました。

難しい内容もありましたが、生徒たちはセミナー中はもちろんのこと、セミナー終了後も教員に質問をするなど大変熱心に取り組んでくれました。このセミナーを通してホームページの作成など情報の分野に興味を持ってくれれば嬉しく思います。

2023年07月20日

7月15・16日に本校にて学校説明会を開催しました。

たくさんの中学生とその保護者の方々に来校していただきました。誠にありがとうございました。

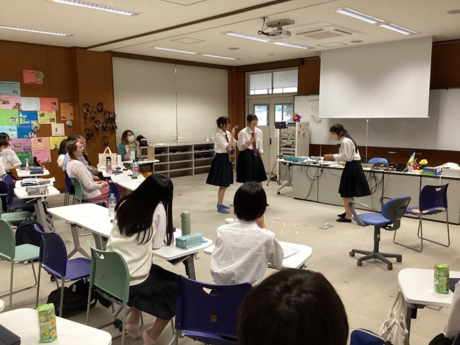

全体会では校長先生からのあいさつ、学科長から教育内容について、在校生によるラボや学校生活についてのプレゼンテーションを行いました。その後、施設見学と個別相談等も行いました。

2023年07月20日

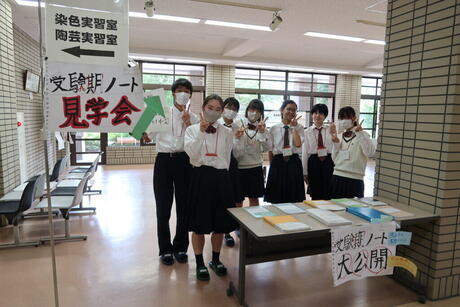

学校説明会には広報委員も参加し、運営に携わりました。

役割分担を行い、2週間前から資料詰め、プレゼンや司会のリハーサル、施設の解説レクチャーを受ける等の事前準備をして臨みました。

「受験期ノート」展示や生徒相談コーナーは大盛況でした。

次回は9月16日・17日と10月21日に進学説明会を開催予定です。

2023年07月13日

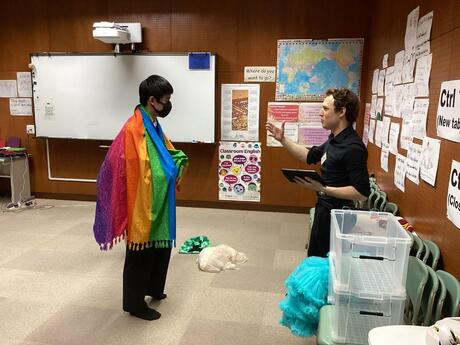

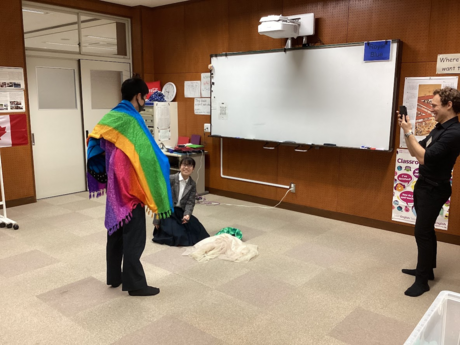

7月8日(土)サマーセミナーの1つであるEnglish Immersion Day が開催されました。1年生17名が参加し、朝8時30分から夕方まで英語漬けの一日を過ごしました。 English

午前中は3人ずつのグループに分かれ、府立高校のALT6名からのSpecial Lectureがありました。小グループに分かれたことで個々が英語を使用する場面が存分にあり、充実した時間を過ごすことができました。

午後からはImprov Live Performance (即興演技)に挑戦しました。与えられたtopicに対して即興で対応するという難易度の高い活動の中で、予想外の展開に何度も笑いが起こり和気藹々とした雰囲気で最後を締めくくりました。

使用言語は英語のみということで、最初は緊張した面持ちの生徒たちでしたが、ALTらの励ましを受けながら前向きに活動に取り組み、最後には満足した表情で1日を終えることができました。生徒たちにとって忘れられない日となったことと思います。

英語版記事はこちら

2023年07月13日

On Saturday, July 8th we held our annual Sagano Immersion Day for Summer Seminar. 17 first-year students took this opportunity to come close to natural, everyday English! Led by the AETs at Sagano High School, we were joined by four AETs from other high schools around Kyoto to enjoy a day filled with experiences using English throughout the day.

In the first half of the day, participating students enjoyed a variety of activities and lessons centered around English language or cultural experiences. It was packed full of fun and engaging activities which gave the students at Sagano a chance to really flex their English skills. They all worked hard to think critically and speak extemporaneously, and enjoyed meeting our guests from America and Canada.

In the afternoon, they practiced and performed improvisation activities to boost their extemporaneous production skills while enjoying cooperative performance activities with their friends. We are grateful for the AETs who joined us, and thankful for an enjoyable day using English!

2023年07月10日

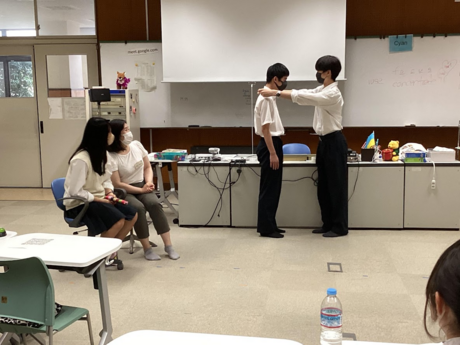

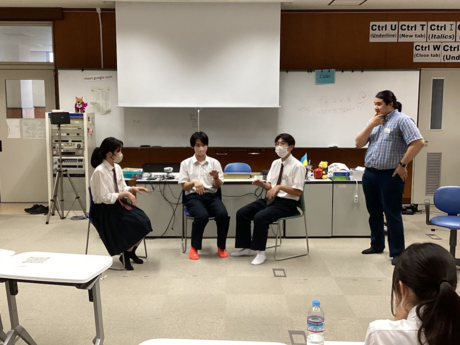

7月7日(金)2・3年生アカデミックラボ交流会が実施されました。2年生が自分たちの探究テーマや探究活動における悩みについて3年生に相談し、先輩たちは自身の経験をふりかえりながら、苦労した点や教訓などを後輩たちに伝えました。

先輩が昨年度取り組んだ探究テーマを引き継いだグループもあり、この機会に多くの質問を投げかけながら、具体的な探究活動のイメージをひろげることができました。

先日、探究成果発表会(SSGF)を終えたばかりの3年生から実感のこもった話を聞き、2年生は今後待ち受ける試練にプレッシャーを感じるとともに、自分たちの活動へのモチベーションを高めている様子でした。

2023年05月30日

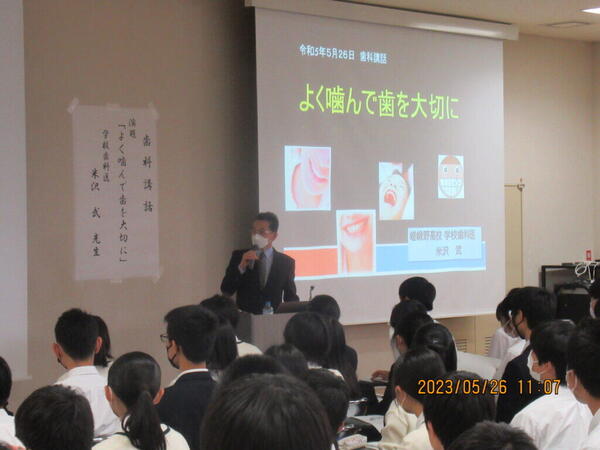

5月26日(金)3限目に本校コモンホールにて1年生に向けて「歯科講話」を実施しました。講師は、本校の学校歯科医である米沢武先生に来て頂きました。演題は「よく噛んで歯を大切に」です。

内容は、①「食べる」ということ、②生活習慣、③歯周病についてでした。五感で感じながらよく噛んで食べること、生活習慣とくに姿勢など体の歪みに気を付けること、そして歯周病に気を付けることの大切さを実感しました。約30分の講演で貴重なお話を聞くことができたと思います。

また、この日の司会と書記を、1年生の保健美化委員の生徒が担当しました。

皆さん、歯を大切にして健康で充実した生活を送りましょう。

2023年05月02日

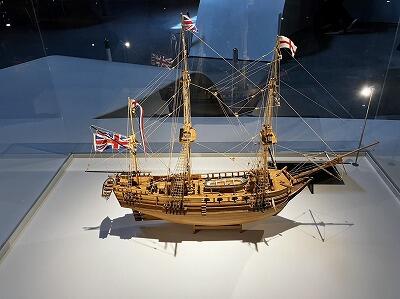

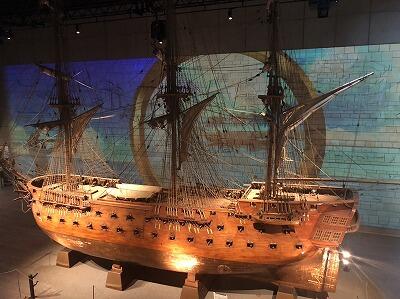

4月21日(金)、春の陽気が心地よい日に、3年生は野外活動として神戸散策を行いました。歴史と文化が豊かな都市である神戸を肌で感じることができました。集合場所であるメリケンパークの目の前に広がる海も気持ちのよいものでした。

グループ活動も充実していました。計画に従って、クラスメイトと博物館や歴史的建造物などを巡りました。神戸ならではのグルメも楽しんでいました。

野外活動を通して、クラスメイトとの交流が深まり、有意義な時間を過ごすことができました。

以下、生徒たちが散策中にグループで撮影し、Googleクラスルームを通じて提出した写真です。春の神戸の雰囲気を味わえる素敵な写真をご覧ください。

2023年04月25日

4月25日(火)6・7限、1年生を対象とするデジタルシティズンシップ講演会を、一般社団法人メディア教育研究室代表理事で、日本デジタル・シティズンシップ教育研究会副代表理事でもあり、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員研究員でもある今度珠美先生を講師としてお招きして、実施しました。6限は5~8組、7限は1~4組の生徒が参加しました。

講演会ではありますが、自分の考えを深めたり、周りの友達と意見を交流したりする場面が随所に設定され、自分ならどうするか、どのように行動するべきか、ということを常に問いかけられながら、メディアとの付き合い方を考え直し、学ぶ機会となりました。

深めた考えを自分なりの言葉で語る生徒、語られる言葉に耳を傾けながら自分の考えを磨く生徒、それぞれの生徒にとって有意義な時間となりました。

bystander「傍観者」ではなく、upstander「誰かを支えるために立ち上がる人」であることの大切さに気づき、匿名性という特徴ゆえに傍観者が生まれやすいインターネット空間でも、upstanderとして行動できる人間になってくれることを期待します。

2023年4月25日

2023年04月25日

4月21日(金) 第2学年で大森リゾートキャンプ場にて野外活動を実施しました。

3年ぶりに実施した野外活動でしたが、天候にも恵まれ、楽しく過ごすことができました。大きな怪我もなく、準備や片付けなども、スムーズに進められました。率先して動いたりやそのフォローに回ったりしながら、お互いに「ありがとう」と声をかける姿がたくさん見られました。

前日には、班ごとに買い出しをしたり、各自で下調理をするなど、当日、スムーズに調理が進められるように生徒たちは準備をしていました。

火起こしに苦労しながらも、班で協力して調理していました。メニューはバラエティーに富み、BBQや焼きそばなどを中心に、餃子を作っていた班もありました。

野外活動が終わるころには、新クラスの緊張も解け、打ち解けていました。2年生として、良いスタートを切ることができたので、今後につなげていきたいと思います。

2023年4月25日

2023年04月24日

午後からはグラウンドで学年レクリエーション「大縄跳び大会」を実施しました。練習では始めのうち息が合わず苦労したクラスもありましたが、皆で声を出し合っていく中で徐々に跳ぶ回数も増え、クラスの団結も強まっていきました。天候にも恵まれ、1週間の学校生活のよい締めくくりとなったようでした。

優勝は合計62回を跳んだ2組でした。おめでとう!!

2023年04月24日

4月20日(木)、1年生を対象とした「進路ガイダンスⅠ」をクラス別で実施しました。

始まったばかりの高校生活の中で、将来に向けての準備の第一歩を踏み出すためのガイダンスです。

・多種多様な学問分野がある中で自分の学びたいもの、進みたい道を探していこう。

・そのためにどんな力を身につければよいのかを知ろう。

・主体性を持って多様な人々と協働して学び、自身の学ぶ方向性を定めていこう。

以上のような話をしました。

また、大学入学共通テストをはじめとする受験システムについて説明し、1・2年生の授業内容の大切さを話しました。その後、生徒たちはコンピュータや配布資料を使って自分自身が興味ある学問分野や職業を調べました。

このガイダンスをスタートとして、1年生のみなさんが様々な経験をとおして、可能性を広げてくれることを期待します。

2023年04月24日

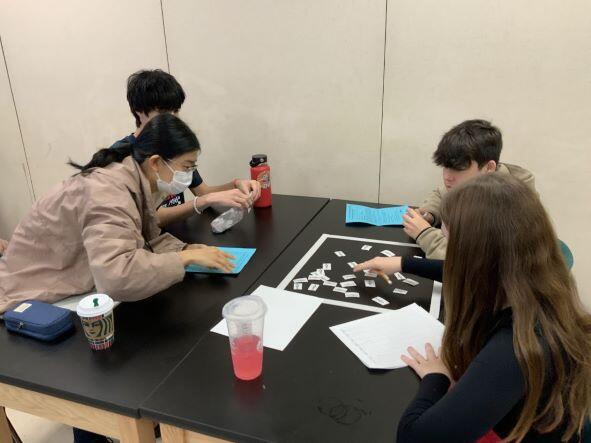

4月21日(金)の3・4限に各クラスで「問いづくりワークショップ」を実施しました。2年生で本格的に取り組むアカデミックラボ・スーパーサイエンスラボという探究活動に向けて、「問い」を立てる力の重要性と面白さに気づくためのワークショップです。AIの急激な発達が話題となる中で、「人間にしかできないこと」は何か?みんなで考えるきっかけとなりました。

実は、この「問いづくりワークショップ」に向けて教員研修会を実施しました。教員自身が探究活動の面白さと難しさを実感しました。AIの急激な発達が話題となる中で、「人間にしかできないこと」は何か?みんなで考えるきっかけとなりました。

2023年04月11日

この春、長きにわたり京都府の教育を支え、嵯峨野高校にご尽力いただいた3名の先生方の離任式を行いました。

対面での離任式は4年ぶりとなります。

各先生方から在校生に向けて思いのこもったメッセージをいただきました。

地歴公民科・玉村先生からは、「自分で自分の道を選択し、時代が変わってもブレない学力を身に付けてほしい。」と、専門である世界史を例にあげながらお話しされました。

数学科・北山先生からは、「疲れたら一休みして欲しい。そして挨拶ができる、感謝の気持ちを伝えられる人になってほしい。」と、これまで保健部で生徒の心身の健康を見守ってこられたからこその温かいメッセージをお話しされました。

保健体育科・江村先生からは、「健康で健やかに過ごしてほしい。人との出会いを大切にしてほしい。しっかりとした知識を身に付けてほしい。最後まであきらめない気持ちを持ってほしい。」と、これまでの教員生活やご自身も日々トレーニングに励まれている経験からお話しされました。

離任式の最後は、生徒教職員で花道を作り、先生方を送り出しました。

在校生の中にも、もっと先生方の授業を受けたかった、お話ししたかったと思う人もいるでしょう。

先生方が嵯峨野高生を思って伝えられたメッセージを胸に、日々を過ごしていきましょう。

先生方、これまでありがとうございました。

2023年04月11日

4月10日に令和5年度第75回入学式を挙行しました。

暖かく、春らしい天気で入学式日和の本日、嵯峨野高校自慢の桜には、新芽がでてきました。校舎を彩る瑞々しく爽やかな木々が入学生を迎えました。

クラス発表の後、ホームルームでこれから1年間ともに学ぶ仲間と担任の先生と初顔合わせを終え、入学式に向かいます。入場前は入学生はもちろんですが、担任も緊張しています。今日からはじまる学校生活への期待を胸に静かに待つ姿が印象的でした。

吹奏楽部も演奏の準備万端。入退場の演奏はとてもすばらしいものでした。

校長式辞では、嵯峨野高校の歴史や建学の精神に加え、「思いを遣る」ということや「自分にとって幸福な人生について考え、そのために高校生活では何をすべきか」など、未来への自分への思いを馳せてほしいと話されました。

第1学年部長からは、「信頼」をキーワードに、これからの高校生活を送るにあたり、「命を大切に」「切磋琢磨」「学びて思はざれば則ち罔し。思ひて学ばざれば則ち殆ふし。」というメッセージを伝えられました。

校長先生の式辞、学年部長からの言葉を胸に、今日からの3年間、1日1日を充実したものにしてください。

式終了後は、各クラスでホームルームを行いました。ユーモアを交えながらこれからの高校生活への注意事項を話されたり、優しい語り口調で高校での学習のアドバイスを伝えられたり、それぞれのクラスの担任がこの日のために準備してきた生徒への言葉を語っておられました。

皆さんがこの高校生活でどれだけ種をまき、どんな花を咲かせるのか、教職員一同とても楽しみにしています。

明日からいよいよ本格的に高校生活が始まります。頑張りましょう!

2023年03月20日

3月20日に終業式を実施しました。

感染症対策の緩和に伴い、本校も実に3年ぶりの体育館で全学年がそろい、対面で終業式を実施することができました。

在校生にとっても、教職員にとっても、全校揃う式典に新鮮さや懐かしさ、コロナ禍で経験した様々なことが思い出されます。

生徒達は、式典中は顔をしっかり上げ、先生方の講話をしっかりと受け止めながら聞いていました。

校長先生、生徒指導部長、進路指導部長からはこれまでの感染症対策を乗り切った生徒達への労いと、この春からまた心を新たに、自分の将来に向けて一歩ずつ進んでいってほしいといったエールの言葉を送られました。

生徒の皆さん、この1年勉強に部活に、行事にお疲れさまでした。束の間の春休みにリフレッシュしつつ、新学年でさらに成長できるよう準備を進めていってください。

終業式後は伝達表彰と壮行会を実施しました。卓球部1年の酒井さんが3月24日~27日に愛知県で行われる第50回全国高等学校選抜卓球大会に出場されます。生徒会からの激励と酒井さん本人から全校生徒に向けて決意表明を話してくれました。

京都から応援しましょう!

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.