SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 学校行事

2023年03月16日

3月14日の午後、大塚製薬株式会社 大津栄養製品研究所の所長 甲田哲之様から「企業における研究」について、生徒37名に対面で御講義いただきました。

一般に「ものづくり」の仕事という言葉はよく耳にしますが、高校生にとっては、自身が研究・開発に携わっている将来像というのはどうしてもイメージがしにくいものです。甲田様は、大塚製薬(株)の製品として、今や知らない人はいない数々の商品がどのように世に送り出されてきたかを例として「世の人が気づいていないニーズの探求」「常識を疑うこと」から課題を見いだし、「簡単なことより難しいことへチャレンジする」ことの大切さと面白さを判りやすく伝えて下さいました。御講義後、活発な質疑応答もあり、生徒の感想文からは、学校生活だけでは得られないきっかけや気づきが得られたと大きな反響がありました。

2023年03月02日

令和5年3月1日、暖かな日差しの中、卒業式を挙行しました。

入学と同時に新型コロナ感染症のため休校を余儀なくされた学年でした。昨日の卒業式予行ではじめて校歌の練習を行い、本日の卒業式では吹奏楽部の生演奏と校歌斉唱を行うことができました。

校長式辞、来賓式辞、在校生送辞、卒業生答辞では、コロナ禍で様々な変更を余儀なくされた高校生活の苦労や、そのような状況においても日々努力を重ねた卒業生への労いと賞賛の言葉が多くありました。

最後のLHRでは、クラスの仲間や担任の先生とそれぞれの思いや感謝の気持ちを語りあう大切な時間を過ごせたようです。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

皆さんのこれからの人生に幸多からんことを願います。

様々なフィールドで活躍し、素晴らしい人生を歩んでください。私たち嵯峨野高校の教職員一同は皆さんをずっと応援しています。

2023年02月09日

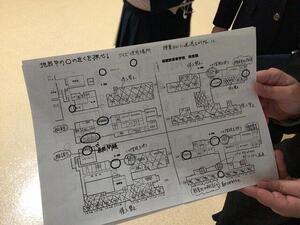

2月2日(木)に第1学年で学年レクリエーションを実施しました。

クラス対抗として実施し、どの競技も生徒たちは楽しみながらも真剣に活動していました。

7組が総合優勝しました!

運営は、学年レクリエーション担当委員が主体的に進めました。昨年末から各クラスの担当委員が集まって、準備を進めてきました。実施要項の作成、各生徒のエントリー、当日運営マニュアル作成と冬休みの時間も利用して準備してくれました。大きなトラブルもなく、みんなで協力して作り上げた学年レクリエーションとなりました。

学年レク担当委員は大変だったと思いますが、それぞれに得たものもあり、これから先の行事にも活かしてほしいと思っています。

2023年02月01日

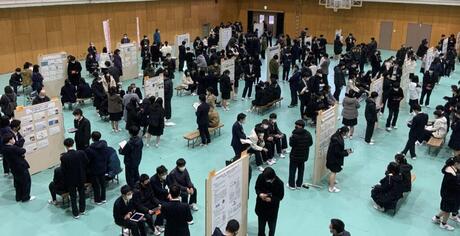

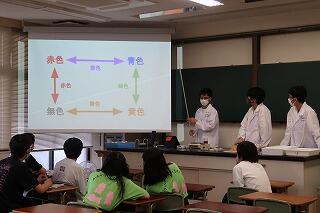

2月1日(水)午後に、2年生のアカデミックラボ課題研究発表会を実施しました。

2年生が1年間かけて、アカデミックラボで取り組んだ探究活動の成果をポスターセッションの形式で発表しました。聴衆として1年生の生徒や探究活動でお世話になった方々を校外からお招きし、活発な質疑応答で盛り上がる発表会となりました。

2年生にとっては1年間の集大成であるとともに、次年度の6月に予定されている英語でのスライドプレゼンテーションに向けてさらなる改善点が見つかるきっかけとなりました。1年生にとっては、次年度のアカデミックラボの活動で目指し超えるべき目標と向き合う時間となりました。嵯峨野高校の探究活動がさらに深まっていくことが楽しみです。

2022年12月22日

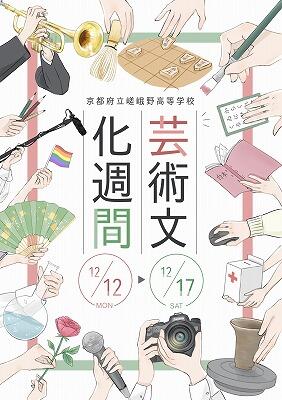

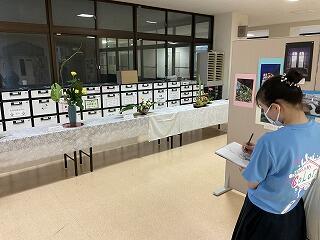

芸術科が主催し、毎年多数の文化系クラブが参加する嵯峨野高校芸術文化展。

今年度は「芸術文化週間」として12月12日~18日に開催しました。

12月13日には、哲学者で京都市立芸術大学デザイン科特任講師の谷川嘉浩氏に「デザインとは何なのか クリエイティブな視点があると何がどううれしいのか」という演題でご講演をしていただきました。

流行中のアニメのオープニングや谷川先生が好きなデザイン、嫌いなデザインを例にデザインの面白さや奥深さを紐解いて解説されました。一見すると「かっこいい」デザインでも、立ち止まって考えることで様々なことが見えてくる。「かっこいい」だけではデザインやものづくりでは成功とはいえない。改めて世の中にあるものやデザインを再考しようと思う良い機会となりました。

今年度もポスターのデザインは生徒によるものです。

美術部部長による素敵なデザインで、芸術文化展を全校にアピールできました。

2022年12月22日

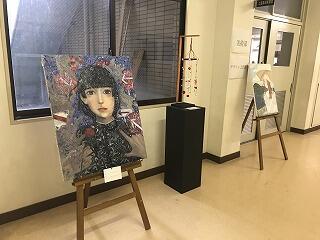

この期間、校内各所に作品が展示され、華やかな空間となりました。

展示部門には、芸術の授業作品(美術、工芸染色、工芸陶芸)、美術部、デザイン工芸部、茶道部、写真部、華道部、放送部、図書委員会が参加しました。1週間の間、校内に作品を展示しているので、教室移動の際にふと足を止めて作品を見たり、休み時間や放課後にじっくりと作品を見入っている生徒が多かったです。

授業作品を含めると、作品数は250点以上。その作品を展示するのは大変ですが、「わあ!すごい!」「きれい!」と声が上がったり、じっくりと作品とキャプションを見て「こんなこと考えてるんや、面白いね、すごいね」と話す生徒を見ると、「今年もやってよかった」と感じます。

発表部門では、将棋部、小倉百人一首かるた部、バトントワリング部、軽音楽部、ダンス同好会、演劇部の発表がありました。

日頃の成果を存分に発揮し、普段の授業では見せない1人1人の魅力的な表情がありました。

これからも個々の可能性を信じ、それぞれの活動を頑張ってほしいと思います。

また、17日土曜日の保護者参観では80名程の保護者の方の来校がありました。お越しいただいた皆様ありがとうございました。

2022年12月20日

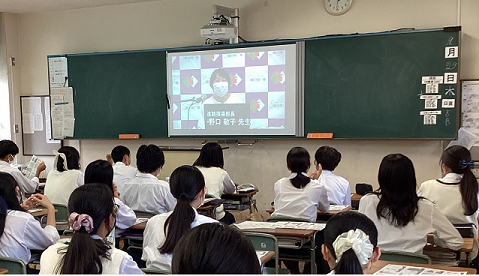

日々の学習、学校行事や部活動など盛りだくさんだった2学期も終わり、本日終業式を迎えました。今回も感染症対策として各教室でyoutube配信を視聴する形で行いました。

始業式では、放送部の部員たちが、カメラマンやスイッチャー、テロップを付けるなどの作業をしてくれました。

橋長校長先生による講話では、嵯峨野高校生が日々の感染症対策を真面目に取り組んでくれていることへの感謝と、今後も緊張感をもって対策をしていく重要性を改めて説明されました。

校長先生は、2学期を終える生徒に向け、「大きな目標を持ち、その大きな目標を達成するために小さな目標を1つずつ達成していく」ことの大切さを説かれました。

昨日まで行われたサッカーW杯でベスト16に入賞した日本代表選手のインタビューでの「この4年間1日、1秒たりとも無駄にしたことがなかった」という選手の言葉や、クロアチア戦で惜しくも敗れた時に、多くの選手が4年後に向けた具体的な目標を発言したことを挙げられました。

また、今年逝去された京セラ創業者の稲盛和夫さんの言葉も紹介されました。

「若い人は偉大なことを実現したいという夢を持つが、それを実現するためには1歩1歩地道な努力が必要である」

「日々の地道な努力が生む小さな成果は、さらなる努力と成果を呼び、その連鎖はいつの間にか信じられないような高みにまで、自らを運んでくれる。」

大学入学共通テストまで1か月を切った3年生はもちろん、1,2年生にも励ましと期待を込めた心に響くお話でした。

次に、教育推進部長森田先生より講話がありました。

「嵯峨野高生の中には、約80年後の22世紀を生きる人もいるかもしれません。その未来はどんな世界になっているか想像できますか?」という問いかけから講話が始まりました。

インターネットの普及やAI技術の発展で、社会の変化が速い今、これからの時代を生きる高校生に向け、「こんなことをしても意味がないのでは」と感じたり、「意味のあるものにするにはどうすればよいか」と考えたりするのは当然。でも、その疑問が探究の始まりだと仰いました。

数学者であり哲学者でもあったパースの「探究とは、習慣を変えようとする努力である」という言葉や、1400年頃から約100年間続いたアステカ文明での世界を滅亡させないために捕虜を生贄として捧げることを信じていた儀式があったことを紹介されました。この2つのことから、私たちが真実だと思っていることは、ほとんどが誰かがつくった物語にすぎず、今、高校生のみなさんは、これまでに先人たちがどんな物語をつくりあげてきたのかについて学んでおり、それは皆さんが新たな物語をつくるために学んでいると話されました。

最後に、1972 年、アラン・ケイという科学者が発表した「A Personal Computer for Children of All Ages」という50年前の論文に、コンピュータが小型化し、子どもたちの教育に使っていくべきだと書いていることを紹介されました。その論文の最初には、「To know the world one must construct it. 世界を知るためには世界を構築しなければならない。」と書かれており、彼はコンピュータがある未来を予測したのではなく、彼がその概念を提唱したことでパーソナルコンピュータの開発が進んだと話されました。

教育推進部長のお話から、高校生にとって勉強は受験だけが目的ではなく、新しい世界に一歩踏み出す勇気をもたらすことだと感じる、胸に響くお話でした。

明日からの冬休みは、忙しかった2学期の振り返りとリフレッシュをするとともに、1日1日が自分の未来をつくることを意識して、自分の習慣を見直し新しい一年に向けて準備して欲しいと思います。

2022年11月24日

11月19・20日に本校にて「中学2年生対象説明会」を開催しました。

検温、消毒、換気、飛沫防止シート設置等の感染防止対策を行った上での開催です。

本校の教育内容の説明や生徒による学校生活についてのプレゼンテーション、ラボ発表の後、施設見学や個別相談等を実施しました。

広報委員会の活動は今回の説明会で最後になります。

次回は、12月10日個別相談会を開催予定です。

2022年11月14日

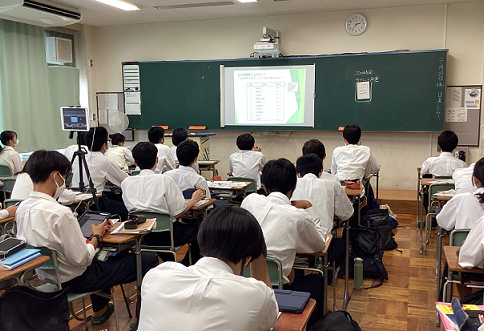

11月10日(木)7限LHRの時間に、2年生全員が大学進学(文系)、大学進学(理系)、看護系進学の3分野に分かれて、それぞれの講師の先生のお話を聞きました。

大学進学分野では、文系・理系、それぞれの学部学科の特性や、受験に向けて今後の勉強・生活などについて、またそれぞれが受験生として意識し、ここからやるべきことを確認しました。

2022年10月20日

研修旅行の最終日は、

クラス毎に選択したコースに

(白い恋人パークコース・洞爺湖有珠山コース)

行ってきました。

白い恋人パークコースでは

色とりどりのチョコレートを見たり、

洞爺湖コースでは有珠山ロープウェイに乗ったりしました。

それぞれのコースで貴重な経験をすることができました。

その後、新千歳空港に向かいました。

すべての日程を終了し、無事京都に帰ってくることができました。

2022年10月18日

研修旅行2日目は、

ニセコにてラフティングと個別アクティビティを体験しました。

ラフティングでは、

羊蹄山の麓にある穏やかな川の中を

パドルを使いながら進みました。

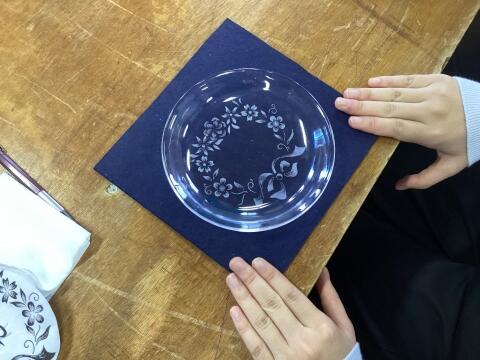

また、この他にもツリートレッキングやサイクリングなど

北海道の大自然を満喫したり、

ガラス皿デザイン作りなどを楽しみました。

2022年10月17日

京都駅に早朝集合して伊丹空港まで行き、

途中で乗り継ぎをして、北海道に無事着きました。

そのまま、新千歳空港からクラスごとに選択したコース

(大倉山ジャンプ競技場もしくは藻岩山展望台)

に向かいました。

大倉山ジャンプ競技場では

リフトで上がって、札幌市を一望しました。

藻岩山は悪天候のため急遽予定を変更して

「サケのふるさと 千歳水族館」へ行き

展示を楽しみました。

あすは自然体験の予定です。

2022年10月13日

本日、第2学年の研修旅行結団式が行われました。

来週月曜日から北海道へ3泊4日の研修旅行へ行きます。

今回、団長の副校長先生のあいさつのあと、

引率者と研修旅行委員の紹介、

ならびに研修旅行委員長のあいさつがあり、

最後に学年部長のスピーチで締めました。

体調管理と安全に十分に気を付けて、行ってきます!

京都へは20日の木曜日の夜に戻ります。

なお、研修旅行の様子は随時このページでお伝えしていきます。

2022年10月04日

「未来は今の中にある」

9月29日(木)6限に「1年生進路ガイダンスⅡ」を実施しました。

嵯峨野高校に入学して半年経った「1年生たち」が、

それぞれのHR教室で、スクリーンに映し出される資料を見ながら、

進路指導部長の「問いかけ」に耳を傾け、

真剣に考え、自己を振り返る。

そういう時間になりました。

「『進路実現』に向けて『今やるべきこと』は何でしょう?」

「学習の質を上げるためにはどうすればいいでしょう?」

「『授業』を中心に据えて勉強していますか?」

といういろいろな問いかけに対して、

同じように悩んでいたであろう「先輩たち」の足跡を垣間見ながら、

それぞれの1年生が、今の自分としての答えを出していたようです。

それぞれが「今」の自己を振り返りながら、

1年生という大きな集団で、

「未来」に向かって、もう一度進み出すことができそうです。

2022年09月07日

今朝までの雨が嘘のような、清々しい秋晴れの空です。

文化祭2日目もスタートしました。

生徒会が作ったメッセージツリーにも葉っぱが増えていました。

朝早くから集まり、最終ミーティングをするクラスも見られました。いいものを作りたいという気持ちがクラスを団結させていました。

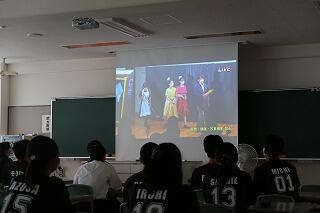

今年も感染症対策で、体育館やコモンホールを全席指定にしているので、「このクラスが見たい!」という要望は、youtubeの生配信で対応します。

撮影等はプロの業者に依頼しているため、非常に見やすく、教職員・生徒から好評でした。

クラブの発表も午前から行っています。サイエンス部では、昨日から生き物の餌やり体験、今日はサイエンスショーと、盛りだくさんの内容です。

お昼休みを挟んで、午後からは閉会式を行いました。

各学年の優秀賞、最優秀賞を発表されました。

閉会式準備の様子です。配信準備も生徒が関わっています。

1年生の表彰結果です。

審査員特別賞 1年4組

優秀賞 1年1組、1年6組

最優秀賞1年5組

▲1年5組の発表直後の喜びの様子です。おめでとう!

2年生表彰結果

審査員特別賞 2年8組

優秀賞 2年4組、2年6組

最優秀賞 2年2組

▲発表直後の2組です。担任の先生も感激されておりました!

3年生表彰結果

優秀賞 3年4組、3年5組

最優秀賞 3年6組

▲発表直後の6組では、涙する生徒も。おめでとう!

閉会の言葉にもありましたが、ここまでの過程が何よりも大切。惜しくも賞を逃したクラスも、この文化祭で、仲間と意見が食い違ったり、1つの目標に向かって時間を共有したことが何よりの勲章です。

後片付け後、文化祭を名残惜しむ生徒たち。

今日は余韻に浸って、明日から切り替えて頑張りましょう!

2022年09月06日

文化祭1日目午後の様子です。

14時頃までクラス発表を行い、その後はクラブの発表を行っています。

3年生の発表は、クラスそれぞれのカラーがあります。

発表前の裏方(照明担当)。キャストももちろん重要ですが、照明や音響も重要な役割ですね。

3年生は15分間の発表ですが、短い時間にも濃密な内容で観客を沸かせます。

クラブ発表の様子です。

軽音楽部は、2日間多くのバンドが音楽室でライブを行っています。

茶道部はお茶会、呈茶を。参加者は本格的なお手前に少し緊張気味?

狂言部は、演目「附子」を見事に演じています。

体育館に向かう生徒たち。

今年度、クラス発表は各クラスごとに指定席、クラブ発表は事前配布のチケット制で、感染症対策を取っております。

発表がはじまるまでのワクワク感。生徒たちも楽しんでいる様子が伝わります。

吹奏楽部は体育館で大迫力の演奏をしてくれました。

ダンス同好会は、観客にペンライトやサイリウムの準備をしてもらっていました。

アンコールでは、全員でBTSのDynamiteをダンス!

2022年09月06日

演劇部は、3人劇「ひかりのこ」を上映。さすがの演劇部。発声が美しく、聞きやすい、素晴らしい演技でした。

バトントワリング部は飛行機の中にいるという設定で、様々な国の音楽で可憐に演戯をしてくれました。

体育館の発表では照明を使うので暗転させます。

ですが感染症対策も忘れてはいません。各クラス、クラブが責任をもって換気を徹底しています。

番外編

教職員も文化祭を楽しみます!

情報科の教員は有志企画に出演しました。1人で歌って踊って、観客を魅了!

ダンス同好会顧問の教員も、アンコールで登場!10代に負けないキレキレなダンスでした。

明日が文化祭最終日です。

この風景も残りわずか。今日、明日は思い切り楽しみましょう。

2022年09月06日

それぞれの時間

文化祭は心にゆとりができる時間でもあります。

いつもは素通りしていたパズルにじっくり向き合ったり

友人の作品をスケッチしたり(美術部員ではありません)

それぞれの過ごし方があります。ゆっくりと良い時間が流れています。

2022年09月06日

台風の影響が心配されましたが、文化祭1日目を無事に迎えることができました。

前日には、生徒会の生徒たちが文化祭のために校舎内を飾り付けてくれていました。

開会式はyoutube配信で行いました。

開会式中、生徒会作成の映像では、校長先生と生徒の漫才や各クラスの発表のアピール動画が流されました。

開会式後、トップバッターの発表クラスは即準備。

コモンホールでは1年生の発表が行われています。20分間の発表です。

本格的な照明器具を使います。また、劇の演出の1つとしてプロジェクターに映像を映し出してみたり、各クラス工夫が見られます。

クライマックスは演者総出でダンス!

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.