教育内容

- >

- 教育内容

- >

- 普通科

- >

- 【連携】特色ある教育活動

教育内容

2018年07月27日

3年普通科連携コースでは、「文学」「福祉」「環境」「観光」の4つのゼミに分かれ、あるテーマについて研究活動を行う「課題研究」(学校設定科目)の授業を行っています。

研究テーマも決まり、1月の最終発表会に向けて着々と研究が進んでいます。

各ゼミの研究内容と1学期の進捗状況をお伝えします!

<文学ゼミ>

文学ゼミでは、オノマトペ(擬音語・擬態語)の研究チームと、文字と映像作品(小説とそれが映画化されたものの違いなど)チームに分かれて活動をしています。

1学期は、オノマトペチームは「恋愛小説とホラー小説におけるドキドキのオノマトペ」文字と映像作品チームは「漫画とアニメの違い」について研究しました。

小説やアニメ作品から一つ一つ言葉を拾い、分析していく中で、日本語の奥深さを実感することができたと思います。

2学期以降はさらに研究を発展させ、対外的な活動を取り入れていく方針です。

<福祉ゼミ>

福祉ゼミでは、「何歳になっても生き生きと」というテーマで、研究と活動を重ねています。

活動は、木津高校からほど近い、風車が目印の介護支援施設「芽吹」さんのご協力をいただいています。

6月は、「手裏剣飛ばし大会」7月には「七夕祭り」を実施しました。一緒に、制作や飾り付けを行い、短冊に願いを込めました。とても楽しいひとときでした。

2学期以降も、様々な活動を展開していきます。

<環境ゼミ>

環境ゼミでは、木津高校の北東に位置する鹿背山の放置竹林問題と間伐竹の活用法について研究をしています。

1学期はNPO法人「京都発・竹・流域環境ネット」の筒井様にお世話になり、鹿背山での竹の伐採体験を行いました。

また、伐採した竹を活用し、本校の北校舎―中校舎間の中庭にベンチを作成しました。多くの生徒に是非利用してもらいたいと思います。

<観光ゼミ>

観光ゼミでは、木津川市観光商工課と連携して、「現役JKが作る観光パンフレット」の作成を目指して活動しています。

1学期は、市役所を訪問して、木津川市の観光資源と現行のパンフレットについて学びました。

2学期は、実際にパンフレットを作成していきます。高校生の視点で木津川市の魅力をアピールできるよう、頑張っていきます。

2018年06月19日

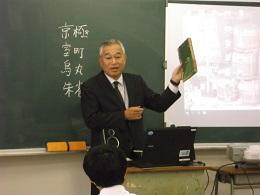

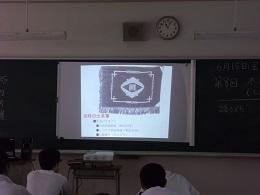

今回の連携基礎では北村校長先生に授業をしていただきました。北村校長先生はこの学校に通算22年間も就任されています。誰よりも木津高校に関わってきた先生に木津高校の歴史について教えていただきました。

木津高校は今年で創立117年になります。創立当時、家業である農業をせずに大きい街へ出て行く若者が増えていましたが、その人口流出を防ぐため、農業学校として開校されました。最初は生徒が20人ほどで教師はたった1人であり、校長も兼任でやっていたそうです。

写真は木津高校の校章について話しを聴いているところです。木津高校の校章のデザインは明治33年5月10日に当時の皇太子殿下(後の大正天皇)と九条家がご結婚され、それを記念して翌年に祝賀会が行われたと同時に「郡立農学校」として開校されたことに由来します。当時の校章は天皇家の家紋である菊の花と九条家の家紋である九条藤がデザインされ、中央には「農」の字が書かれていました。そして、戦後に「木津高等学校」になったとき、中の文字は「高」に改められました。

他にも木津高校で作られているお茶は発酵の仕方によって、緑茶、紅茶、ウーロン茶など味を変えることができることも初めて知りました。

今回北村校長先生にお話を聞いて、何気なく過ごしていた木津高校の様々なことを知れました。また、何か僕の知らない木津高校の歴史などを聞いてみたいです。

(今回のHPは校長先生の講義後に、それぞれの生徒がHP案を作成しました。その内容を抜粋しています。)

2018年06月04日

3年普通科連携コースでは、6月4日(月)5・6限に京都教育大学教育学部教授の村上 忠幸先生をお迎えし、「アゲハチョウの不思議を探る」、「紙と糊の不思議を探る」というテーマで授業をしていただきました。

「アゲハチョウの不思議を探る」では、村上先生が研究してこられたアゲハチョウの生態を、実際にアゲハチョウに触れながら教えていただきました。

特に、アゲハチョウが砂糖水を飲む場面は、生徒は目を食い入るように見ていました。

「紙と糊の不思議を探る」では、「水糊を紙に塗ると、紙にしわがいく理由を、実験をして証明をしてください」という村上先生からの課題に、グループで試行錯誤しながら取り組みました。

今回の授業を通して、科学を探究する面白さを身をもって感じることができました。

2018年06月02日

今回の連携基礎では5時間目に情報企画科の鹿俣先生に授業をしてもらいました。

鹿俣先生は学校で働き始める前に青年海外協力隊としてアフリカで2年間

ボランティア活動をしていました。

その経験談を踏まえながら、私たち日本人が普段何気なく口にしている

チョコレートの話をしてもらいました。

今回はチョコの原材料カカオをメインとした話でした。

みなさんカカオというとどこの国をイメージしますか?

きっと多くの人はガーナを思い浮かべると思います。

実際にガーナはコートジボワールに次いで、カカオ豆の生産量が世界2位となっています。

しかし、そのカカオ豆を生産している人たちのほとんどは

チョコレートを食べたことがなければ見たこともないそうです。

アフリカの多くは絶対貧困といわれる一日2ドル(現在の日本円で約220円)以下で生活している人が数多くいます。

そんな人たちの前にしてみんなならチョコをあげるかあげないかを議論してもらいました。

カカオ豆からこんなにおいしいものができていると知って、誇りをもってほしいからあげるといった意見や

あげるのは簡単だが、一時的に欲求を満たしても何の解決にもならないなど様々な意見がありました。

そういった世界の格差をなくすためにSDGs(Sustainable Development Goals)という国際目標があります。

SDGsは持続可能な開発目標という意味で、貧困等の国際問題を2030年までに解決するべく、

17の目標を掲げています。

6時間目の時間ではこのSDGsを達成するために世界が何をしているのかといった調べ学習を行いました。

今回はカカオ豆に関連してチョコレートで有名な企業をピックアップし、

その企業が行っているCSRの取り組みについて調べ、最後にその取り組みについてどう思うかも含めて発表しました。

今回はテーマも難しく規模も世界規模といったものでしたが、SDGsを達成するための活動を知り、

生徒たちにも何かを考えるきっかけになったのではないかと思います。

2018年05月28日

今回の連携基礎では、まず始めに先日行った自己紹介の表彰をしました。

クラスのみんなで選んだ優秀な5人に表彰状を渡しました。

やはりどんなことでも表彰されるのはみんな嬉しいもの.。

表彰者は照れながらも喜びの笑みがこぼしていました。

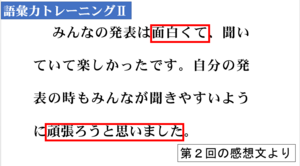

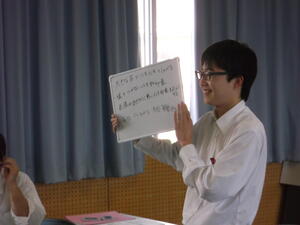

その後はタイトルにもなっている語彙力をつけるトレーニングを行いました。

現代はSNSが普及し、話し言葉と書き言葉の区別が曖昧になっています。

社会に出れば当然のことながらその二つをしっかり区別して使い分けなければなりません。

今回は画像にもある例題を用意し、どの部分をどう変えたらよいかをグループワーク形式で議論しました。

最初文を見たときは、生徒たちは「このままでもいいんちゃうの?」「言葉が思いつかない」

と苦慮していましたが、一人一人様々な言葉を出して一番当てはまるものを

熱心に選んでいました。

最終的に各グループで当てはめた言葉を発表し、各先生から講評してもらい、

生徒たちは新しいことを学べたという充実した顔つきになっていました。

2018年05月23日

3年普通科連携コースの「連携探求」の授業では、木津川市観光商工課様の御協力の下、「大仏鉄道」について学習しました。

大仏鉄道とは、ちょうど120年前の明治31年、加茂駅と奈良駅をつなぐ鉄道路線が開通しました。しかし、営業期間わずか9年間で資料も乏しいことから「幻の大仏鉄道」と呼ばれています。

木津高校の近隣には大仏鉄道の遺構の数々が残っています。

5月18日(金)3限には、大仏鉄道研究会の内田様、長田様を講師にお迎えし、学校で大仏鉄道の歴史と、遺構として現在も残る構造物について学習しました。

5月21日(月)5・6限には、2チームに分かれ、実際に大仏鉄道の路線跡に沿って加茂から城山台付近までを歩き、内田様、長田様に遺構をガイドをしていただきました。

120年前にタイムスリップして、鉄道が走っていた姿を想像しながら歩きました。

特に「観音寺橋台」では、大仏鉄道とほぼ同時期に完成した現在の関西本線が現役で使われていることから、120年前の建築技術のすごさを身近で感じることができました。

課題研究で「観光ゼミ」に所属する生徒は、次は大仏鉄道の魅力を発信する側となります。

「地元の魅力をいかに伝えるか」を日々議論しながら、活動を行っていきます。

2018年05月18日

DSC07785.JPG

※PDFを開くには下記「連携基礎「自己紹介」」をクリックして下さい。

2年生の連携基礎で、今回は2週に渡ってクラス内で自己紹介を行いました。

普段の授業では、あまり人前で話す機会がない生徒にとって

今までに学んできた伝える力を実跡する場面となりました。

自分を知ってもらうことや、自分をアピールするということは

今後の入試や就職に必要な力となってきます。

今回行った自己紹介は簡単な自己紹介に加え、

長所を伝えることに重点を置きました。

生徒たちはみな自分を知ってもらうためにどう伝えたらよいか懸命に考えながら

自己紹介シートを作成していました。

クラス替えをした後でまだよそよそしさが残る中、

どんな発表になるかなと教員側は大きな期待と少しの不安を

抱きながら発表が始まりました。

発表が始まると生徒たちは自ら「次は自分が発表する!」と積極的に発表をしてくれました。

少しの照れがありながらも、生徒一人一人自分を知ってもらおうと様々なことを伝えてくれました。

今まで知らなかったことや意外な一面などが垣間見え、みんなが良い発表をしてくれました。

2018年05月14日

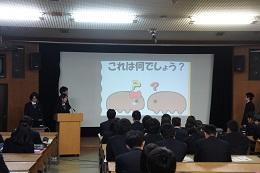

3年普通科連携コースの「連携探求」の授業がスタートしました。

2年生に引き続き、「伝える力」を養うための様々な取り組みを行っていきます。

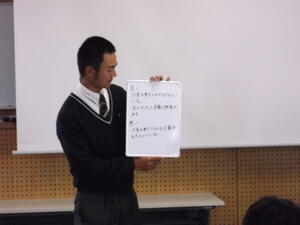

今年度最初は、昨年同様プレゼンテーションからスタートです。

今回は「好きな○○を語る!」と題し、自分の好きなこと・ものについて2分半~3分の間で発表しました。

4月に、開始時と終了時の礼や、目線、発声について、情報企画科の先生からレクチャーを受け、これらを気をつけながら、発表を行いました。

練習に練習を重ね、どの生徒も「伝える力」が大きく成長したことをうかがえるプレゼンテーションをしてくれました。

また、どの生徒も個性的な発表内容で、1年間生活を共にしてきたクラスメイトの新たな一面を知ることができた点でも、良い取り組みとなりました。

2018年05月01日

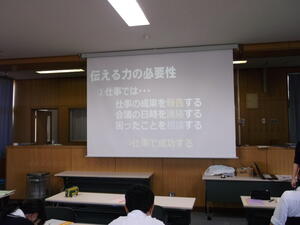

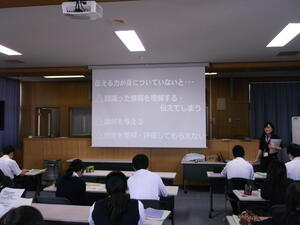

今回は「伝える力」をテーマに授業を行いました。

人に何かを伝えるとき、何が大切で何がいけないことかをこの時間で学習しました。

まず始めに、良い例と悪い例の模擬面接を教員2人で実演しました。良い例の教員は身だしなみを整え、正面を向き、大きな声ではきはきと話していました。一方の悪い例の教員は身だしなみが整っておらず、下を向いてぼそぼそ話しています。

面接官役の生徒たちの反応を見ても前者のほうが良い印象を受けているのは一目瞭然でした。

実は一口に「伝える」といっても情報には目の情報・耳の情報・言葉の情報があり、人は目の情報・耳の情報・言葉の情報に矛盾があるとき、優先させるのは目の情報が55%、耳の情報が38%、言葉の情報が7%と言われています。これはメラビアンの法則と呼ばれています。

つまり、伝えたい内容が良くても見た目に問題があると、うまく伝わらないということです。2人の模擬面接では話す内容は全く同じだったのですが、悪い例ではほとんど話す内容が伝わらず、目の情報がいかに大切かがわかりました。

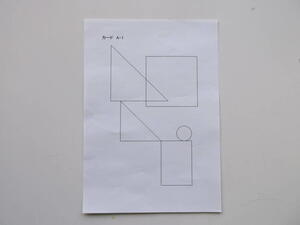

その後は2人1組のグループワークで言葉の情報だけでいかに相手に正しく伝えられるのかを実践しました。

イラストを相手に見せずに伝えるシンプルなものですが、生徒たちは細かいところを相手に伝えるのに苦労しています。

完成図を見ると、完璧に合っている組もあれば微妙な間違いをしている組など様々な結果がでました。

その次に2つ目のグループワーク「ブレイン・ストーミング」を行いました。

これは他人の頭脳を嵐のようにかき混ぜるということで、集団でアイデアを出し合い、1人では考えつかない発想を組み合わせて、斬新なアイデアを生み出すための発想法です。

テーマは「よい自己紹介・よくない自己紹介」です。

2種類の付箋を用意し、各班で意見を出し合っていました。

みんな様々な意見を出し合っており、教員の私たちも考えつかなかった発想などもあり生徒一人一人の個性が出ていました。

最後は各班の代表者が発表し、自分たちの班にはない意見なども発見していました。

今回の授業で学んだ「伝える力」を参考に、次回は個人の「自己紹介文」発表に向けて取り組んでいきます。

2018年04月23日

4月20日(金)5限・6限に第7期生となる連携基礎の授業がスタートしました。

連携は木津高校にしかない教科で、今後2年間を通して様々な取り組みをしていきます。

5限の時間では各教科の先生の自己紹介を行い、その後、連携基礎とは何か、連携基礎の目標、一年間の流れなどのオリエンテーションを行いました。

生徒たちは熱心に先生の話に聞き入っていました。

6限ではグループワークに移行し、班形式で情報伝達の授業を行いました。

1回目は班を作り、「宝島の地図作り」を行いました。

これは班で一人一人違う情報が書かれた用紙をもらい、それらの情報をつなぎ合わせて宝島の地図を作るというものです。

その上でのルールが「自分の情報が書かれた用紙を他者に見せずに言葉だけで伝える」一つだけです。

説明を聞いていたときは「簡単やな」と言っていた生徒たちも実際にやってみると意外と難しいことがわかり、様々な言い方で情報を伝えようとしています。

説明を聞いていたときは「簡単やな」と言っていた生徒たちも実際にやってみると意外と難しいことがわかり、様々な言い方で情報を伝えようとしています。

どの班も熱心に取り組み、宝島の地図を作成しています。

このグループワークにより、生徒たちは言葉だけでのコミュニケーションがいかに難しいかがわかった様子でした。

最後の答え合わせで自分たちの班の地図と照らし合わせ、間違った班は自主的にどこで間違えたかを分析していました。

今後もグループワークや高大連携、地域連携を通して生徒たちの力を引き出していこうと考えています。

2018年03月19日

平成30年3月1日、木津高校の平成29年度卒業式が行われ、連携コース第5期生の37人もめでたく卒業していきました。

3年連携シリーズの最終回として、これまでの活動のまとめや担当からのメッセージを載せました。

PDFファイルになっていますので、是非ご覧ください。

2018年02月17日

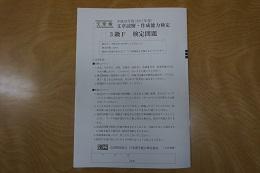

2年生普通科連携コースの「連携基礎」の授業では「伝える力」の育成に取り組んでいます。

その一環として、2月17日(土)に文章読解・作成能力検定(文章検)3級をクラス全員で受験しました。

一年間かけて対策してきた生徒たちは、60分間真剣に問題に取り組んでいました。

結果は春休み中に返ってきます。

3級を合格した生徒は、3年生で準2級に挑戦します。

2018年01月29日

1月26日(金)5・6限に、2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業において、木津川市観光商工課様との連携授業で、上狛茶問屋街のフィールドワークを行いました。

連携基礎の授業では、この1年間、「伝える力」の育成と並行して、「お茶の京都」について学んできました。

上狛茶問屋街は、日本遺産に認定されており、1867年の神戸港の開港後、南山城村や和束町で生産されたお茶がこの上狛の地に集められ、そこから木津川・淀川を経て神戸港に運ばれ、輸出されるようになりました。

当日は、4班に分かれ、山城町ふるさと案内人の会の方々に茶問屋街ストリートを案内していただきながら、デジタルカメラで木津川市のPRとなる写真を撮影しました。

その後、山城支所別館ホールにてフィールドワークの振り返りを行いました。

3年生の課題研究では、観光分野の選択者は次は案内する側として、ツアーを計画してもらうことになります。

今後も木津川市の観光資源についての知識を学ぶとともに、今回のフィールドワークも参考にしながら、地元の良さをいかに分かりやすく伝えるかについても考えてもらいたいと思います。

2018年01月29日

1月22日(月)。平成29年度3年生連携コース5期生の課題研究発表会を行いました。

2年生連携コースの生徒や、見に来ていただいた先生方の前で、これまで取り組んできた成果を発表しました。

以下が発表内容です。

①「歴史・文化」班(6名)

題目:「食文化」

テーマ:なくなっていく食文化について

内容:若狭湾から京へ鯖などの海産物を運ぶ「鯖街道」に着目し、実際に現地に行って街道の様子や関係業者の方へインタビューを行いました。漁業や料理店などの後継者がいないことや、鯖などの海産物の漁獲量が減ってきていることなど、文化の継承に課題があることを発表しました。

②「文学・心理」班(11名+1体)

題目:「色と心」

テーマ:色彩心理について

内容:色彩心理をテーマに、前半は幼稚園児が塗り絵をするときに、暖色や寒色、中間色などどのような色を好んで使う傾向があるのかを調べました。後半は、夏目漱石の文学作品にどのような色が多く登場するのかを調べ、漱石がノイローゼだった頃の作品に登場する色使いが、白や黒などモノトーンが多かったことなどを発表しました。

③「理科・環境」班(13名)

題目:「木津高校環境調査~生物・環境~」

テーマ:校内の「クマムシ」・「過ごしやすい場所」・「校内を利用する動物」について

内容:理科・環境班はさらに3グループに分かれて、木津高校内の環境調査をしました。「クマムシ」班は校内のどこに・どのうようなコケにクマムシが生息しているのかを調べました。「過ごしやすい場所」班は温度や湿度を測定し、同じ時間帯でも、どの場所が涼しく、どの場所が暑いのかなどを調べ、最後はピックアップした2地点について、どうすればもっと利用者が増えるのか提案を行いました。「動物」班は校内でこれまでに確認された動物情報を集めました。

④「観光・情報」班(7名)

題目:観光地を探る

テーマ:京都の有名な観光地、宇治について

内容:世界遺産などのある観光地、「宇治」について調べました。近いこともあり、なんとなく知っている宇治という場所を改めて調べ直して、発見したことなどを観光プランとしてまとめました。

2018年01月19日

2年生普通科連携コースの「連携基礎」(学校設定科目)の授業では、「伝える力」の育成に取り組んでいます。

1月12日・19日には、「沖縄を語る!」と題して、12月の研修旅行の民泊体験のグループで、民泊を通して学んだことをパワーポイントでまとめ、4~6分という指定された時間内でプレゼン大会を行いました。

学期毎にプレゼン大会を行っていますが、グループでのプレゼンは今回が初めてです。

グループ内でどれだけ密に打ち合わせをしたかで、プレゼンの出来映えに大きく差ができており、グループ内での連携の大切さを生徒たちは改めて実感をしていました。

また、教員からは分かりやすく伝えるためのスライドの構成についても助言があり、今回の反省を3年生での課題研究発表のプレゼンに生かしていきたいと思います。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.