部活動

部活動

2024年09月23日

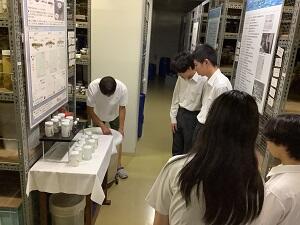

9月21日(土)、科学部の研究班が『京都大学フィールド科学教育センター舞鶴水産実験所』を訪問しました。

木津高水族館では、木津高付近で生息している生物をメインに展示しています。

また、京都の海は海水温の上昇に伴って、生息する生物が変化しています。

木津高水族館を見学し、木津川や京都の海の環境について考えていただける機会になれば幸いです。

10月20日の開館日まで一ヶ月を切りましたので、ラストスパートで準備を頑張っていきます!

京都大学フィールド科学教育センター舞鶴水産実験所では生物を譲っていただくだけではなく、所長の益田玲爾先生から実験所での研究内容について教えていただいたり、実験設備や標本館などの見学もさせていただきました。

アオリイカやイセエビの行動観察などの研究について教えていただいたり、標本館ではリュウグウノツカイを見せていただくなど、とても貴重な体験ができました。

この機会を励みに、よりよい進路実現に向かっていってほしいです。

2023年10月23日

放課後の活動日

10月24日(火)、10月31日(火)

その他の活動日

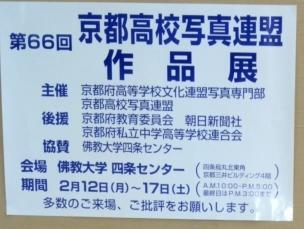

10月22日(日)午後 第40回京都府高等学校総合文化祭 写真部門の展示の搬出

(10月20日(金)に顧問が搬入展示を行ったものの撤収・搬出)

2023年10月20日

美術部が作成した原画が木津地域まつりのポスターに使用されました!

恭仁京をイメージしたコスモス畑や背景の山々などをiPadを使って描きました。

10月から11月にかけて木津川市ではお祭りラッシュ!

ポスターにもある10/29(日)の『かもまつり』では木津高校の生徒会も出展します。ぜひ遊びに来てください!

2023年08月28日

8月22日、科学部でムラサキウニの観察・解剖の実験を行いました。

丸くてトゲトゲで堅いというイメージが大きいですが、水中で観察をすると触手のような管足が伸びていることや、牙のような口があるところなど、普段気がついていなかったところまで観察することができました。

また、解剖をしてみると私たちが普段食べている部分である生殖巣がほとんど発達していなかったところに驚きました。

この写真のムラサキウニは、京都府伊根町の漁業組合からいただいたもので、伊根町ではムラサキウニやガンガゼがかなり増えており、磯焼けが深刻な問題となっています。

その結果、ムラサキウニも餌不足となり生殖巣が発達せずに商品として出荷もできないのが現状です。

近年、このような現象は日本各地の海で見られる現象であり、野菜などを使ったウニの畜養の研究が進んでいます。

ウニの畜養は海辺で行われていますが、海から遠い木津川市でも人工海水を使用して畜養ができないかと考え、科学部でムラサキウニの畜養を開始することにしました。

これから3ヶ月間ムラサキウニの畜養を継続し、生殖巣が成長させることができれば新たな取組に挑戦していきたいです。

2023年05月18日

(活動方針)毎日楽しく活動しています。他校との合同演奏も多く200人ほどの大合唱も演奏することがあります。今年度はできる限り、いろいろな所で演奏していきたいと思っています。

(活動日)毎週月、水、木、金と活動しています。

(活動場所)本校音楽室

(今年度の部員数)20名

(大会等の予定)以下に参加予定です。

6月18日 第60回合唱祭

8月3、4日 全国総合文化祭(於:鹿児島)

9月 本校文化祭

11月3日 京都総合文化祭

19日 近畿総合文化祭三重大会

2022年03月30日

3月21日(月)に、本校で「第5回木津高校合唱部定期演奏会」を開催しました。今回は、コロナまん延防止の事情により、ホール等の開催ができませんでした。しかし、部員ひとりひとりが心をこめて会場づくりを行いました。また、3年生が卒部ということで、それぞれが時間をかけ練習した歌を披露しました。マスク越しではありましたが、生徒には充実した表情が見られました。会場に足を運んでいただいた皆様ありがとうございました。

2018年08月28日

8月21日(火)午後、京都水族館で撮影会を行いました。水族館はオートフォーカスでは手ぶれしやすく、光がどの方向から来ているのか、魚がどのくらいのスピードで泳いでいるのかによってISOや露出、シャッタースピードを考えながら撮影しなければならないので、一眼レフ撮影のの基本の技能の習得をするのに最適な場所です。

生徒達は好きな水槽の前でカメラを構え思い思いの撮影に取り組みました。

2018年04月06日

4月2日(月)午後、R奈良駅に集合して撮影会をしました。

バスに乗って氷室神社、奈良公園(東大寺裏)、その後猿沢池、下御門商店街、ならまちから猿沢池まで戻り、

三条通で夕方に解散しました。

日頃は各自で身近にあるモノ、人、景色などを撮影している写真部ですが、みんなで一緒にいて、同じ場所を

撮影しても人によって切り取る景色は違うということを実感し、思い思いの写真を撮影していました。

2018年03月29日

平成30年3月18日(日)18:30~木津中央交流会館いずみホールにて、第一回定期演奏会を開催しました。

ソロありデュエットありといろいろなことに挑戦しました。

たくさんの方々にご来場いただき大盛況のうちに終わりました。生徒たちも大きな舞台を経験し、一段と成長しました。第二回定期演奏会を開催できるよう精進します。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.

>

>