- >

- 学科紹介

- >

- TAFS(専門学科)

- >

- 第2研究群

第9回高校生が描く明日の農業コンテスト 金賞受賞

公益財団法人セディア財団が主催する「第9回高校生が描く明日の農業コンテスト」において、TAFS第2研究群樹木研究班の濱脇一桜さんが金賞を受賞しました。

キクタニギクの保全に携わり、リーダーとして課題研究活動にかける自らの思いがしっかり伝わったのではないかと思います。

副賞として、2泊3日で大阪・関西万博や、ハイコムスマートファーム泉佐野ファクトリーでの研修を行いました。

万博会場では「循環」をテーマにした日本館の展示やクボタの未来の農業システムの見学、また、植物工場(養液栽培)の見学を通して、自らの研究活動にもいかせる内容がたくさんあり、充実した研修となりました。

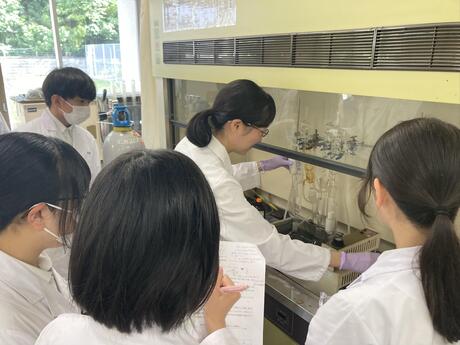

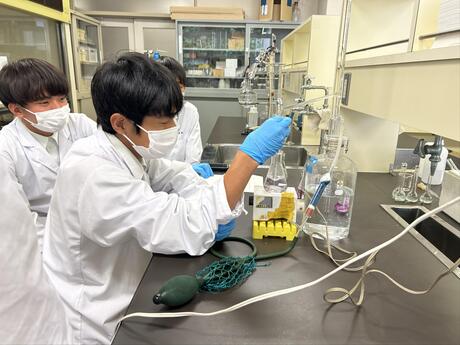

京都府立大学での食品成分分析実験

8月7日(木)・8日(金)、TAFS第2研究群樹木研究班が京都府立大学を訪問し、農学食科学部栄養科学科食品科学研究室佐々木梓沙先生から、キクタニギクの栄養成分表示に基づいた一般成分の分析をご指導いただきました。

樹木研究班ではキクタニギクの保全活動の一環として、絶滅危惧種をより身近に感じてもらえるよう、食品やネイルへの利用を通して、広く周知活動を行っています。

今回の訪問では、食品成分表示を行うための、一般成分の分析方法を学び、実際に水分・脂質・灰分・タンパク質の分析方法をご指導していただきました。

学校では行うことができない実験器具や機器の操作などに戸惑いながらも、班員で協力しながらやり遂げることができました。食品成分表に掲載されている菊のり(干菊)と比較しても、同程度の成分含量を定量することができました。

食品利用への目標に大きく近づくことができた有意義な活動でした。

2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)のガーデン制作が決定しました

2027年に神奈川県横浜市において、最上位(A1クラス)の国際園芸博覧会である2027年国際園芸博覧会が開催されます。日本国政府出展エリアのガーデンにおいて、本校の取り組み内容を盛り込んだガーデンデザインが採択され、私たちの手で花壇制作を行う事が決定しました。

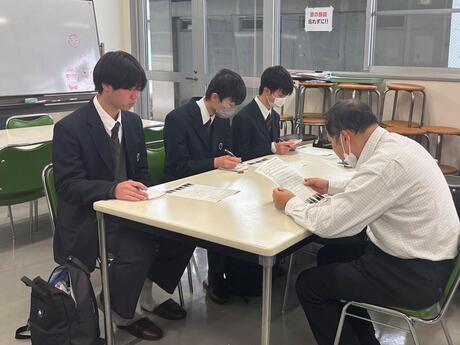

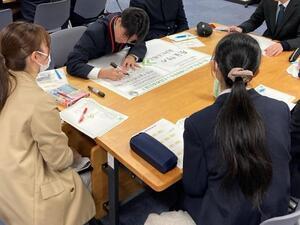

一次書類審査を経て、7月28日(月)に三田共用会議所(東京都)で開かれた二次審査において、代表の2年生3名が審査員の方々に向けてプレゼンテーション、質疑応答をしました。一般利用ができない国際会議が行われるような場所で、緊張した面持ちで臨みましたが、自分たちの研究活動やガーデンコンセプトを堂々と発表し、質問などにもしっかりと答えることができました。

2027年花博の会期に向け、研究活動をつづけながら後輩へと内容を引き継ぐなど、まだまだ行う事は多いですが、気を引き締め、花博を成功させられるよう頑張っていきます。

採択決定の案内

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kaki/250804.html

2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)

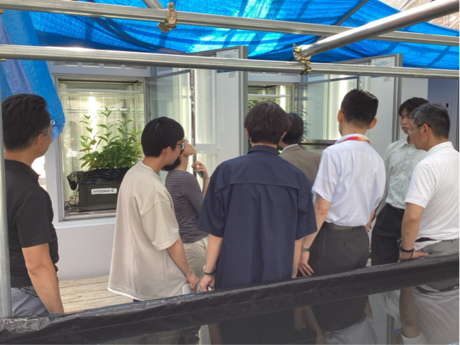

革堂行願寺へのフジバカマの養液栽培システムの設置

7月13日(日)、TAFS第2研究群菊研究班が、革堂行願寺へフジバカマの養液栽培システムを奉納しました。

革堂行願寺は、千年の歴史を持つお寺であり、フジバカマの保全活動をされている「源氏藤袴会」様にお寺の一角をお貸しして、フジバカマの増殖、栽培がおこなわれています。

本校で増殖したフジバカマと開発した養液栽培システムを一緒に奉納させていただき、新たな保全活動がスタートしました。

また、6月初旬に返還を行った茎頂由来株も他のものに比べて元気に育っており、今後の生育が楽しみです。

立命館大学(嵐電沿線フジバカマプロジェクト)への藤袴苗の提供

6月26日(木)、TAFS第2研究群菊研究班が活動するフジバカマの研究内容を立命館大学の学生様はじめ、7名の方が御来校され、本校の研究発表やフジバカマの苗の様子などを見学に来られました。

嵐電沿線フジバカマプロジェクトとして、ともにフジバカマの保全活動をされている立命館大学との意見交流を行い、本校の培養技術で増殖した苗の提供を行いました。引き続き積極的な活動交流などを行っていきます。

美山町での芝の植え付け

6月21日(土)、TAFS第2研究群芝研究班の生徒が、耕作放棄地再生プロジェクトとして活動している南丹市美山町で、(有)山栄様の協力のもと、種子採取、N2O測定のための土壌採取などを1日かけて行いました。

今回採取した種子を発芽させ、ノシバを育成し、秋には定植を行う予定です。

引き続き、耕作放棄地の緑化活動と芝生産の活動をとおして、地域を盛り立てられるよう活動を続けます。

キクタニギク苗の受け取りと活動報告

6月19日(木)、TAFS第2研究群樹木研究班と共同で活動している都の福菊様が来校され、本年度の苗の受け取りと現在の活動報告、今後の活動方針の打合せを行いました。

また、京都大学農学研究科の寺本好邦先生も御来校され、本校の活動内容と今後のキクタニギク利用に関する御助言をいただきました。

引き続き、キクタニギクの利用と保全活動を進めていきます。

源氏藤袴会への苗の返還

6月14日(土)、TAFS第2研究群菊研究班がともに活動している「源氏藤袴会」会長、事務局長はじめ4名の方々が来校されました。

組織培養の技術で培養した株の生育状況を確認していただき、100本の苗をお返しすることができました。

引き続き栽培の様子の意見交流を行い、秋の藤袴祭に向けて栽培を行います。

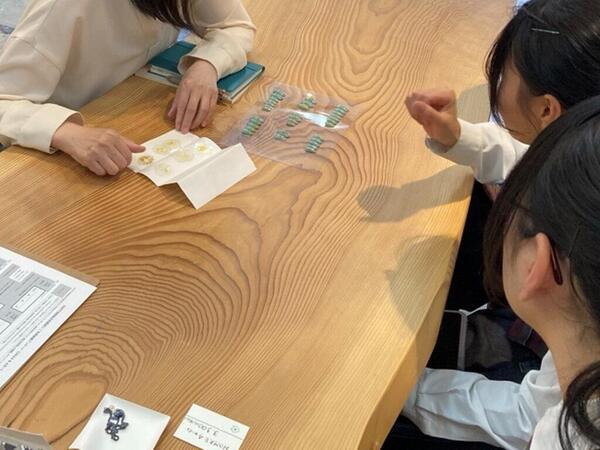

竹田千藏商店様への訪問

6月13日(金)、TAFS第2研究群樹木研究班が東山区「竹田千藏商店」様へ伺いました。

樹木研究班では、キクタニギクの保全活動として、キクタニギクの栽培と様々な場面での利用方法を模索しています。

現在、花弁のネイル利用に向けて、実際にネイルを販売されている竹田千藏商店様を訪問し、試作品の評価や販売に向けての相談をしていただきました。

今後、イベントなどで販売を行いますので、お見かけの際はぜひお買い上げください。

向日市立西ノ岡中学校での出前授業

6月12日(木)、TAFS第2研究群芝班、樹木班、菊班の3班が向日市立西ノ岡中学校で出前授業を行いました。

西ノ岡中学校では、SDGsに関する探究活動を行っておられ、本校生徒の活動とSDGsとのかかわりを紹介し、発表を行いました。

中学生にも本校専門学科の取り組みを知っていただくことができました。

洛西高校への藤袴苗の贈呈

6月4日(水)、TAFS第2研究群菊班が培養、増殖を行っているフジバカマの苗の贈呈を行いました。

洛西高校Links同好会は大原野地区で活動をされている「なんやかんや大原野」とともに活動をされており、地域の農業活性化にも取り組んでおられます。

今後も洛西高校と一緒に、大原野地区で採取された原種のフジバカマを守っていきます。

グリーンフェア2025春への出店

5月3日(土)に、梅小路公園で開催された「グリーンフェア2025 春」で、バイオテクノロジー部の生徒が販売実習やポスター展示を行いました。

バイオテクノロジー部の生徒や、生物資源工学専攻生徒、TAFS第2研究群で栽培管理しているペチュニアやオステオスペルマム等、春夏用のたくさんの種類の草花を、多くの方々に届けることができました。また、TAFS第2研究群の研究ポスターも掲示し、興味を示していただいた方に説明をするなど、有意義な活動ができました。

1年生は初めて大きな販売実習に参加し、慣れない中、自分たちで管理している草花の説明もしっかり行うことができました。

10月に開催されるグリーンフェアにも出店を行いますので、その際もぜひお越しください。

MAP生成プラント加古川市尾上処理工場への見学

4月26日(土)にTAFS第2研究群芝研究班の活動として、兵庫県加古川市尾上処理工場(し尿処理施設・MAP生成プラント)の見学を行いました。

施設の管理をされている水ingAMの所長様より詳しく説明をしていただくことができ、し尿の浄化の流れや、そこから未利用資源の回収・再資源化の方法を理解することができました。

また、本研究班は芝の育種・育成の研究も同時に進めており、本校で育成した加古川由来のノシバを、緑化のために植え付けていただいております。

今回の見学で、今まで研究を続けてきたMAPについてより詳しく知ることができ、MAPの利活用法の研究をこれからも続けていきます。

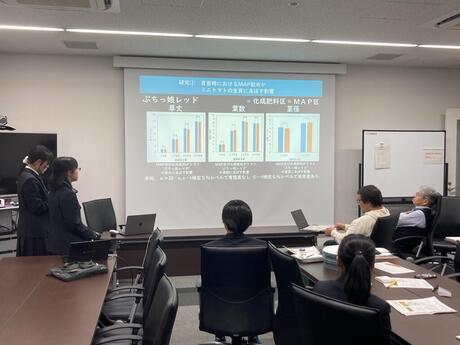

テレビ出演

専門学科TAFS第2研究群芝研究班の生徒が行っている、リン酸マグネシウムアンモニウム(MAP)の研究が「TBS「THE TIME」全国!中高生ニュース」に取り上げられ放映されます。普段の生徒の様子や、学校の様子などが放映されますので、ぜひご覧ください。

TBS「THE TIME」全国!中高生ニュース

4月29日(火)朝6時28分頃(2分程度)

「SDGs WEEK 枯渇の危機にある「リン鉱石」の代替資材として汚泥から作った肥料でミニトマトを栽培」

https://www.tbs.co.jp/thetime_tbs/

https://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/mt/department/tafs/cat2/

京都府立大学精華キャンパス 成果発表会への参加

3月28日(金)京都府立大学精華キャンパスで開催されたACTR(地域貢献型特別研究)成果発表会に、TAFS第2研究群樹木研究班と菊研究班が参加しました。

資源植物学研究室板井先生の「京都在来ブドウ品種'聚楽'の復活栽培に向けた課題解決と京果樹ブランドの新展開」の内容では、本校が取り組んだ研究成果も含めて発表をしていただきました。

また、フジバカマの研究で御指導いただいている野菜花卉園芸学研究室の伊達先生ともお話をさせていただき、本年の活動に対して御助言をいただくことできました。

4月から研究活動に加わる新2年生も参加し、今後につながる良い機会となりました。

https://kirp.kpu.ac.jp/research/actr/

研究活動活動発表会への参加

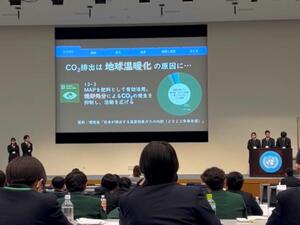

TAFS第二研究群芝研究班が取り組んでいる循環資源MAPの利用促進研究について、昨年末から2つの研究活動発表会に参加をしました。

1.第1回みどり戦略学生チャレンジ全国大会への出場と「近畿農政局長賞」受賞

第1回みどり戦略学生チャレンジ大会は、高校生・大学生の皆さんによる「みどりの食料システム戦略」に基づく取組成果を発表する大会です。本年度は、近畿地域から計30件(高校の部)の応募があり、昨年11月のポスター発表審査において近畿代表として全国大会(応募総数221件)へ出場しました。これら取り組みの成果が評価され、近畿農政局長賞を受賞することができました。

近畿農政局 みどり戦略学生チャレンジ近畿大会HP

https://www.maff.go.jp/kinki/midori/challenge/poster_koukou.html

農林水産省 みどりの食料システム戦略 HP

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

2.第10回全国ユース環境活動発表大会「SDGs活動特別賞」受賞

本大会は、全国各地で社会問題の解決に取り組んでいる高校生(ユース)から、環境活動事例を募集し、高校生が自ら発表する大会です。

本年度は、全国から計147件の応募があり、昨年12月に全国8地方で開催された地方大会によって選抜された計16団体が、「全国ユース環境活動発表大会(全国大会)」に出場しました。令和6年12月1日に開催された近畿大会では「地方大会最優秀賞」、令和7年度2月2日に開催された全国大会では、惜しくも環境大臣賞は逃しましたが、「SDGs活動特別賞」を受賞しました。

第10回全国ユース環境活動発表大会HP

https://www.erca.go.jp/jfge/youth/youth2024/index.html

どちらの大会も取り組み発表による受賞が目的だけではなく、農業や環境に興味がある近畿や全国の高校生とのディスカッションを通して、新しい発見ができた素晴らしい大会でした。

「SDGs QUESTみらい甲子園関西エリア大会ファイナルセレモニー」への参加

令和7年3月1日(土)にTAFS第2研究群樹木研究班が、朝日新聞大阪本社アサコムホールで開催された「SDGs QUESTみらい甲子園関西エリア大会ファイナルセレモニー」に参加しました。

今回「キクタニギクを農業生産物として利用価値を高め保全を行う」という探究テーマを元にSDGsアクションを考え大会に応募したところ、1次審査を通過し、ファイナリスト(12チーム)として選出されました。

ファイナルセレモニーで行われたワークショップでは、各参加校と交流し意見交換をすることで、新たな視点を見つけることができました。私たちの研究がよりいっそう有意義なものになったと思います。

京都環境フェスティバル2025のブース出展

令和7年2月1日(土)に、パルスプラザで開催された「京都環境フェスティバル2025」にTAFS第1研究群、第2研究群の生徒が参加をしました。

府内の各地域で活動する学校や、企業が出展し、学び考えることができる参加・体験型イベントです。

本校は、植物クリエイト科で主として学ぶサボテンを利用した植物組織培養体験や地域団体と協力し栽培を行っている絶滅危惧種を利用したしおり作り体験、生産物の販売とポスター展示を行いました。

生徒が主体となり、小さい子どもから大人まで、さまざまな方に体験や研究活動を紹介できることができた有意義な1日でした。

世界文化遺産 天龍寺訪問

11月16日(土)、TAFS第2研究群菊研究班の生徒3名が世界文化遺産臨済宗天龍寺派大本山天龍寺を訪問し、フジバカマと蜜蝋を使用した和蝋燭を奉納しました。

TAFS第2研究群菊研究班では、現在フジバカマの保全・普及活動を行っており、私たちが行なっている活動内容を、宗務総長である小川湫生様にお話しさせていただきました。養液栽培のシステムや和蝋燭の製作方法について、様々なご意見をいただきました。

また、曹源池庭園にはフジバカマが植栽されておりますが、今年の開花状況や、アサギマダラが飛来しなかったなど、御住職が日々体感されておられる気候・環境の変化なども伺いました。

さらに御住職から、槽源池庭園や雲龍図の秘密等を御案内いただき、天龍寺の様々な事柄を自らの人生とともに伝えていただく事で、これまでの活動について気づかされることが多く、とても勉強になりました。この出会いから得られた新しい発見をもとに、これからも活動を頑張ります。

東北大学訪問

11月2日(土)3日(日)の2日間、TAFS第2研究群芝研究班の生徒を中心に、9名の生徒が宮城県仙台市を訪れ、東北大学でのN2O調査実験の圃場視察とディスカッション、鳴瀬川河口・堤防での芝の生育状況の確認を行いました。

本校は東北復興プロジェクトの一環として、芝による防波堤緑化の研究を2012年に開始しました。これを契機として様々な方とつながり、現在はMAP利用によるN2O削減に関する研究で、東北大学様と水ing株式会社様と共同研究契約を締結しております。

初日は、大崎市鹿島台にある生命科学研究科附属湛水生態系野外実験施設を訪問し、東北大学大学院生命科学研究科教授の佐藤修正先生と特任助教大久保智司先生から、フィールドワークを通して、今後新しい調査活動で使用する資材や、機械の使用方法について学びました。また、MAPの利用による堤防の芝の生育状況の観察や、緑化の様子を視察しました。

2日目は東北大学を訪問し、東北大学でのN2O研究の進捗状況や、私たちの研究活動報告を行い、新しい調査研究に向けて、ディスカッションをさせていただきました。

大学の先生方と直接ディスカッション等を行う事で、様々な角度からお話を聞くことができ、私たちの研究活動の理解と、今後の取り組みについて具体的な計画を立てることができた有意義な2日間でした。