課題研究発表会【園芸技術科】

2026年01月21日

1月21日、園芸技術科の3年生が課題研究の成果を発表しました。

本発表会は、生徒が授業内外で学んできた専門性の高い知識や技術をもとに、研究成果をまとめ、発表する集大成の場です。

京都府立大学の津下教授にも発表を披露することができ、そこで御質問や御講評をいただきました。生徒たちにとってもレベルの高い有意義な時間となりました。

野菜コースは「環境負荷の低い農業資材を利用した持続可能な養液栽培方法の検討について」をテーマに、メロンを従来のロックウール培地から、再利用可能なヤシ殻培地で栽培可能か検討した結果などについての発表がありました。

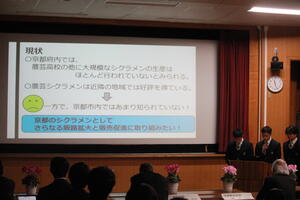

草花コースは、「高品質な農芸シクラメンの安定的な生産技術の確立」をテーマに、栽培方法の見直しや販路拡大の検討、廃棄される花の再利用方法の検討などについての発表がありました。

生物工学コースは、「緑肥を活用した生態系サービスの解明と向上を目指した環境配慮型農業」をテーマに、ダイズ栽培前に緑肥作物をすき込むことで害虫被害が削減されるか実際に圃場で実験し、その結果についての発表がありました。

発表を通して、生徒一人ひとりの成長と、これまでの学びの積み重ねが感じられる発表会となりました。

『寮生集会』(第1・2船南寮)

2026年01月15日

船南寮では、毎月「寮生集会」を開催しています。集会では、教員による講話や寮生会の行事などを行い、寮生活をより充実させる取り組みをしています。 この日の集会では、卒寮を間近に控えた3年生が登場し、3年間の寮生活での思い出や工夫を紹介しました。後輩たちは先輩の体験談を聞きながら、これからの寮生活へのモチベーションを高める時間となりました。

「新人大会個人戦」バドミントン部

2026年01月12日

1月12日(祝月)、新年を迎え、今年度最後となる公式戦の「京都府高等学校バドミントン新人大会個人戦」に出場しました。4月からバドミントンを始めた1年生も、日々の練習で着実に成長し、目標の1回戦突破を果たした部員も数多くいました!2026年も、バドミントン部の応援をよろしくお願いいたします。

令和7年度3学期始業式

2026年01月08日

すっきりとした寒空の中、3学期が始まりました。

校長先生の式辞では、医師の加藤俊徳さんの言葉である「脳にベクトルを持つ」ことの重要性について紹介がありました。人間は得意な「脳番地」で物事を考えるため、明確な目標を持ったり得意分野を持つことで脳番地が活性化され、成功を掴むことができます。令和8年は自分がこうなりたいという明確な目標を持って脳を活性化させる充実した高校生活を送って欲しいとのお話でした。

教務部長からは、自身の苦手だった運動が、一念発起してマラソンやスノーボードを始めてみると楽しめるようになった経験について。何事にも目標を立て、準備や計画をして臨むことが大切だとの話でした。

進路指導部長からは、過去の自分しか今の自分を支えることはできないため、コツコツと積み上げることが大切。阪神タイガース藤川監督の「日々順調であることを疑い、不安であることを正解だと思え」を例に挙げ、生徒の皆さんもチャレンジ精神を持って生活して欲しいとの話でした。

『挑戦と協創 ~未来を拓く、チーム農芸~ 』

2026年01月01日

『挑戦と協創~未来を拓く、チーム農芸~』

昨年も多くの教育活動にチャレンジしてくれ、生徒は大きく成長しました。

今年もどうぞよろしくお願いします!!

冬季学習合宿

2025年12月26日

学習合宿を2泊3日の日程で湯の花温泉にある旅館で実施しました。今回は国語と英語の2教科に特化し、小論文対策や英検講座も行いました。夏休みは京都府立大学をお借りし、研究室訪問も行いましたが、今回は朝から晩までみっちり学習に取組んでいます。この経験を活かして、将来の進路を切り開いてください。

台湾研修(京都府立高等学校農業学科生徒台湾農業研修)

2025年12月26日

12月23~26日にかけて台湾研修旅行を実施しました。高雄市立博物館や台南開心有機農場、烏山頭ダムを巡ったあと、これまでから交流のある台湾曾文高級農工職業高等学校を訪問し、現地高校生と食品加工や夕食会などで交流しました。

硬式野球部 ~冬季練習~

2025年12月22日

冬休みに入り、冬練習が本格的に始まりました!

今日は2年生が実習のため、1年生のみの練習日。

午前中は天候が悪かったので体育館でスイングや守備の基礎を徹底。

午後はウエイトトレーニングに加え、グラウンドで細かな技術を磨きました!

さらに、クラウドファンディング目標達成のご報告もいただきました!

たくさんの方々の応援に感謝し、この冬さらに成長していきます

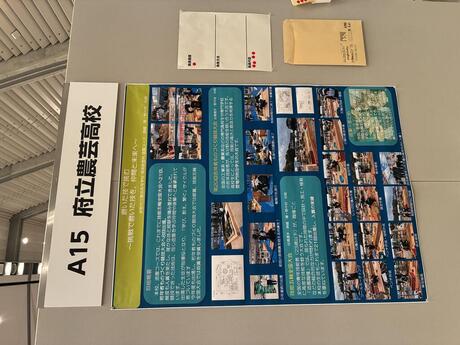

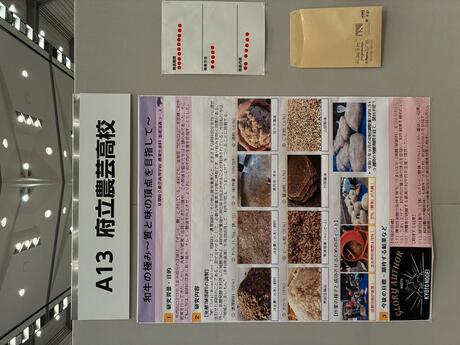

「京都探究エキスポ2025」

2025年12月20日

高校生が探究の成果発表を通じて交流し探究的な学びを深めていく京都探究エキスポが、多くの高校生が集う国際会館で開催され、本校からも3つの研究班チームが参加しました。発表会セッションの模様は掲載できませんが、写真のポスターを用いて、発表ブースに訪れた高校生や関係者にプレゼンテーションしていました。

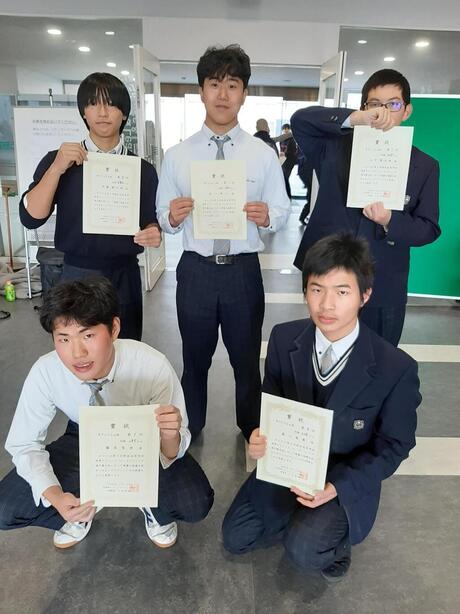

第2学期終業式 伝達表彰

2025年12月19日

2学期の終業式が行われ、校長式辞、生徒指導部長・農場部長訓話の後、部活動や農業クラブ活動などの伝達表彰を行いました。

【陸上競技部】

『第1回北京都陸上競技選手権大会』1年2組 今西大翔 円盤投 第3位

『第 20 回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会』3年1組 河野由雅 やり投 第3位

【パワーリフティング部】

『第9回関西高等学校秋季クラシックパワーリフティング選手権大会』

2年1組 伊藤鯉太郎 男子 59 ㎏級 第2位 2年1組 藤本悠世 男子 66 ㎏級 第1位 2年3組 篠山竜希 男子 66 ㎏級 第2位

2年1組 山下賢太郎 男子 74 ㎏級 第1位 2年1組 出口晴人 男子 83 ㎏級 第1位

【馬術】

『わた SHIGA 輝く国スポ(こくスポ)』開催県:滋賀

1年1組 中窪美萩 馬術競技少年リレー競技 第2位、少年二段階障害飛越競技 第5位

【造園】

『第 63 回技能五輪全国大会造園職種』 3年3組 錦織暉、野々村光翔 銅賞

【農業鑑定競技会】

『第 76 回 日本学校農業クラブ全国大会 令和7年度 西関東大会』優秀

「作物」3年 1 組 和田真希 「畜産」3年 1 組 大矢桃子 「野菜」2年2組 田之上聖歌 「造園」3年3組 野々村光翔

【畜産】

『第 16 回全日本ホルスタイン共進会』 京都府代表

「グロリーオーサ クリーメル クラッシャブル フィラ号」 5歳以上6歳未満の部 優等賞4席「全国4位」

「ハイスクール・デイリー・グランプリ」初代グランプリ

「多回出品者表彰」

『第9回全国高校生農業アクション大賞』 「審査成績優秀牛群表彰」、「検定成績優秀牛群表彰

【コンクール】

『第 53 回毎日農業記録賞』 作物コース3年1組 池田颯太 入選

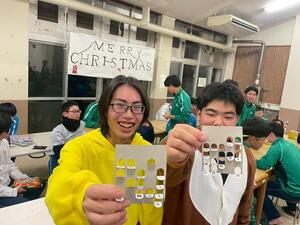

『寮クリスマス会』

2025年12月17日

終業式までもう少し、この日船南寮では寮生会主催のクリスマス会を実施しました。今回はインフルエンザが流行していた状況を踏まえ、いつもの立食パーティー形式ではなく、各テーブルで個別にプレートを用意する形で行いました。

パーティー食メニューを用意してくださった食堂の方々にも感謝し、寮生同士が落ち着いて交流できる時間となりました。

プレゼントコーナーでは、ビンゴで景品をゲットする楽しい催しもあり、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

PTA校内研修~寄せ植え体験~

2025年12月17日

12月12日、PTA校内研修を開催しました。

今年は草花コース2・3年生の指導による「寄せ植え体験」を行いました。

大きなプランターにハボタンやビオラ等色とりどりの草花をバランスよく植え付け、手作りのタグを差して完成しました。

参加していただいた保護者の皆さまからは、「分かりやすい説明で大満足の寄せ植えができた」「色々な学年の保護者と交流ができた」などのご意見をいただきました。

関西高等学校秋季クラシックパワーリフティング選手権大会

2025年12月14日

12/14(日)、第9回関西高等学校秋季クラシックパワーリフティング選手権大会(於:京都先端科学大学 亀岡キャンパス)が行われ、 本校からは5名の選手が出場し、素晴らしい成績を収めることが出来ました! 日頃からの御支援・御声援があっての結果と思っております。 応援をして下さった皆様に感謝申し上げます。

【大会成績】

伊藤鯉太郎(2年1組) 59kg級 第2位 藤本 悠世(2年1組) 66kg級 第1位 篠山 竜希(2年3組) 66kg級 第3位

山下賢太郎(2年1組) 74kg級 第1位 出口 晴人(2年1組) 83kg級 第1位

Let'sすた~と 京都丹波高校合同説明会

2025年12月13日

口丹通学圏の府立高校6校が集まり、中学生に各校の特色を紹介する説明会がガレリアかめおかで行われました。農芸高校からも多くの生徒が参加してくれ、中学生・保護者への学校説明やトークセッションをしました。

芸術鑑賞

2025年12月10日

昨日で期末考査も終了し、ほっと一息! 本日は全校生徒で芸術鑑賞会「クラウニングシアター」~YENTOWNFOOLs びり&ブッチィー~を楽しみました。言葉を使わずに繰り広げられるクラウンの物語から、想像力と創造力を刺激させる内容に、文化・芸術への創造的な感性を育みました。

硬式野球部 最終戦.....勉強会....

2025年11月30日

【最終戦】11月29日(土)京都府立高校と、今シーズン最後の練習試合を行いました! 今回の相手校は、5年前に連合チームを組んでいた仲間。当時は両校とも人数不足に悩み、遠く離れた高校同士で力を合わせて戦っていました。

あの頃の経験があったからこそ、今こうして単独チーム同士で試合ができる喜びを感じます。 少人数でもできること、少人数だからこそできることを学んだ一日。この冬、さらに成長して春を迎えます。

【勉強会】シーズン最終戦が終わった翌日は、学校でしっかり勉強モードへ切り替え。 12月3日(水)から始まるテストに向けて、みんな真剣に取り組んでいます。その後は寮に戻って自主学習。野球も勉強も全力で!!

第43回 農芸祭

2025年11月28日

いままでの軌跡 これからの奇跡

~いまを耕す みらいを育む 新たな農芸へ~

晴天に恵まれ、農芸祭が無事終了しました。地域の皆様、関係の皆様には今後もお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

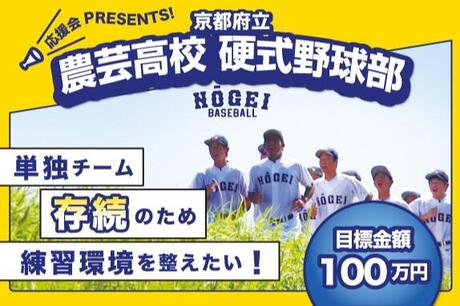

硬式野球部「クラウドファンディング」~温かいご支援をよろしくお願いします~

2025年11月26日

硬式野球部の練習環境をより良くしたいという思いから、野球部応援会の皆さまが「クラウドファンディング」を立ち上げられました。

現在、野球部では次の課題を抱えています。

〇バッティングマシンが老朽化しており、特に左投手を想定した打撃練習が行えない。

(左投手への対応が難しく、試合で不利になる場面が多くある)

〇球場の照明設備が十分ではなく、冬場は1時間ほどしかボールが見えない。

(放課後の練習時間が限られ、守備も打撃も本格的な練習が難しい)

こうした現状を改善すべく、照明器具の整備や新しいピッチングマシンの導入を目標に、応援会が主体となってプロジェクトを企画していただきました。野球部を支えてくださる保護者・地域・卒業生の皆さまに取り組みを紹介させていただきます。

詳しい内容や応援会からのメッセージは、応援会のクラウドファンディングページをご覧ください。

https://for-good.net/project/1002852

これからも農芸高校野球部への温かいご支援と応援を、よろしくお願いいたします。

COPYRIGHT (C) 京都府立農芸高等学校