令和7年度 サイエンス・ダイアログ

令和7年11月15日(土)に、第1学年の生徒を対象に「サイエンスダイアログ」を実施いたしました。

「サイエンスダイアログ」では、日本の大学で研究を行っている外国人研究員の方にお越しいただき、研究内容や出身国の文化について英語で講義をしていただきます。

今年度は、京都府立医科大学・大学院細胞分子機能病理学研究科の Ho Wen-Jin博士(台湾出身)にお越しいただき、「マルチモーダルイメージングによる心室性不整脈難治化のメカニズムの解明」というテーマで御講義いただきました。血管修復技術や心筋瞬間凍結による実験の手法などを、動画や図、グラフ等を使って分かりやすく説明してくださいました。オールイングリッシュの講義に、生徒たちは少し緊張している様子でしたが、御専門の研究内容を教えてくださるだけでなく、研究者として研究していくための姿勢や研究の進め方について説明してくださったため、生徒たちは非常に興味を持って受講することができました。質疑応答の時間には、研究内容や研究との向き合い方についてたくさんの質問がありました。

生徒たちは、英語を用いて専門的な知識を深めることの楽しさや、研究を通して物事を深く捉えるおもしろさを実感できたことと思います。

令和7年度 京都府立大学文理融合型連携講座

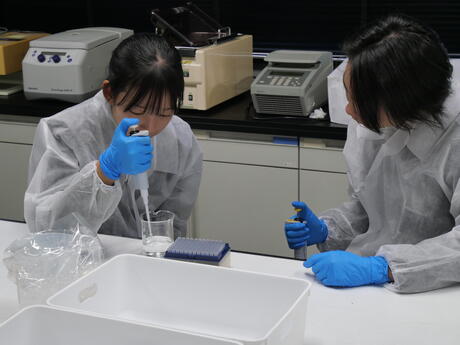

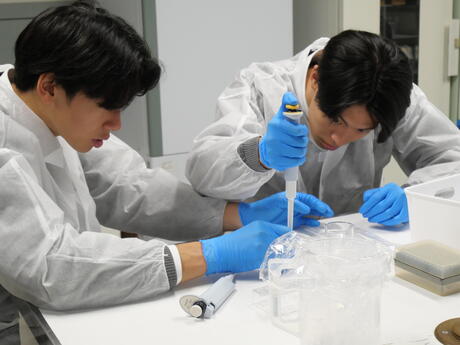

令和7年11月15日(土)、文理総合科2年生の半数が京都府立大学を訪問しました。生命環境学部・生命分子化学科・生命構造化学研究室の田中俊一准教授ならびに研究室所属の学生の皆様のご指導のもと、遺伝子組換えに関する実験を体験しました。

あわせて、遺伝子組換え技術に関する特別講義も受講し、技術を開発するだけでなく「どのように社会で活用するのか」、さらにその際に求められる倫理的な視点についても丁寧にお話しいただきました。研究の最前線に触れる、大変貴重な学びの機会となりました。

実験では、多くの生徒が初めて扱うマイクロピペットなどの器具に苦戦しながらも、協力して大腸菌への外来遺伝子導入に取り組みました。今回の実験結果は、12月6日(土)に観察する予定です。自分たちが培養した大腸菌がどのような変化を示すのか、生徒たちは期待を膨らませています。

令和7年度 第2学年文理総合科研修旅行最終日

朝、現地時間3時45分に集合し、グアム空港を現地時間7時05分に出発しました。

先ほど関西国際空港に無事到着し、京都駅に12時40分頃到着予定です。

令和7年度 第2学年文理総合科研修旅行第4日目

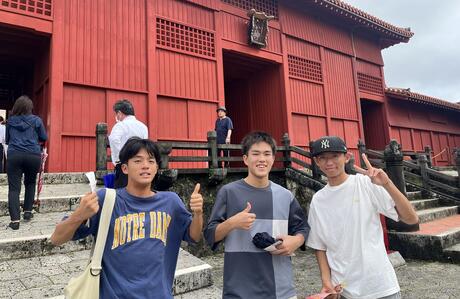

令和7年度 普通科研修旅行沖縄方面第4日目

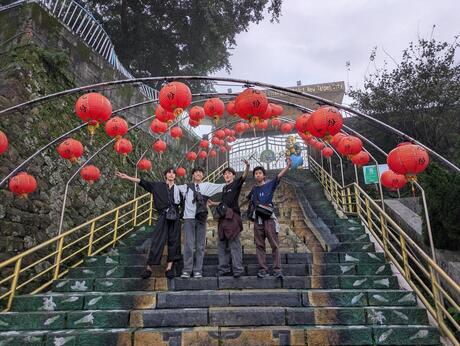

令和7年度 第2学年普通科研修旅行台湾方面4日目

令和7年度 普通科研修旅行沖縄方面第3日目

令和7年度 第2学年普通科研修旅行台湾方面3日目

本日は、午前中は国立故宮博物院と忠烈祠の見学、午後は十分・九份の散策をしました。

故宮博物院では、ガイドさんの説明を聞きながら歴史的な美術品を鑑賞しました。その後、忠烈祠では衛兵交代の一糸乱れぬ行進に感銘を受けていました。

午後は我々の予想に反して天気が晴れたので、行程通り十分・九份の散策を行いました。十分では、自分たちの願いごとを書いた天燈を上げることができて、みんなとても喜んでいました。その後、有名な映画のモデルとも言われる九份へ赴き、異国情緒あふれる街の雰囲気を存分に味わってました。

この後、夕食をとって、夜市を散策する予定です。

明日は、9:45桃園国際空港を出発、13:20に関西国際空港に到着、16:00に京都駅に到着・解散を予定しておりますが、台風の影響で行程に遅れが出る可能性があります。

令和7年度 第2学年文理総合科研修旅行3日目

3日目の今日は、ジョージワシントンハイスクールを訪れ、学校交流でした。バディの生徒と一緒に行動し、スクールツアー、ダンスやスポーツを通していろいろな話をしました。最後に一緒にランチを食べて、仲良くなり、お別れの時は、なかなか会場を離れられませんでした。

午後からはグアムミュージアムでグアムの歴史を勉強しました。戦争を含めたグアムの歴史を通じていろいろな事を学びました。その後、戦没者慰霊碑を訪れ、作ってきた千羽鶴を奉納し、最後の60人が自決したというガマの中にも入り、本を読んでも感じられない貴重な体験をしました。最後にロケーションが最高な恋人岬に行きました。夕日を眺めながら、一日が終わりました。

夕食は、昨日と同じくタモン地区でグループごとにオーダーです。

天気にも恵まれた、良い一日でした。

令和7年度 シンガポール イーシュンタウンセカンダリースクールとの国際交流

令和7年11月11日(火)、シンガポールのイーシュンタウンセカンダリースクールから28名の生徒が来校し、本校の普通科・文理総合科の1年生と国際交流を行いました。

歓迎セレモニーでは、シンガポールの生徒によるダンスや現地の生活を紹介するプレゼンテーションがあり、生徒たちはシンガポールの文化や学校生活への理解を深めました。

その後は、グループに分かれてシンガポールや日本に関するクイズを楽しみながら、互いの国の文化について学び合いました。

文理総合科の交流では若者文化をテーマに意見を交わし、共通点や違いを知る中で、新たな発見や驚きもあったようです。昼休みには一緒に昼食をとり、お菓子を交換するなどして親睦を深めました。

英語でのコミュニケーションに最初は緊張していた生徒もいましたが、積極的に話しかけようとする姿が印象的でした。異文化に触れ、言葉を通してつながる大切さを実感できる貴重な一日となりました。