令和7年度 第1学年普通科研修旅行1日目

令和7年度 3学期始業式

令和8年1月8日(木)、3学期の始業式をオンラインで行いました。

校長先生からは、受験を控えた3年生へのメッセージと1,2年生への期待の言葉がありました。また、「今の仲間と過ごす時間は奇跡的な縁であり、決して当たり前ではありません。卒業や進路で環境が変わるこの時期だからこそ、感謝の気持ちと傾聴を忘れず、周囲の人を大切にしてください。『人を大切にする心』を生涯の財産とし、一人ひとりが思いやりを持つことで、素晴らしい学校を作り上げていきましょう。」とのお話がありました。

続いて、生徒指導部長からは、4月から変更される自転車の交通ルールについて説明がありました。

その後、冬休みに活躍した部活動や個人の表彰が行われました。

3学期は、これまでの積み重ねを最大限に生かす「仕上げ」の時期です。新しい目標に挑戦する意欲を持ち、充実した学校生活を送ってほしいと思います。

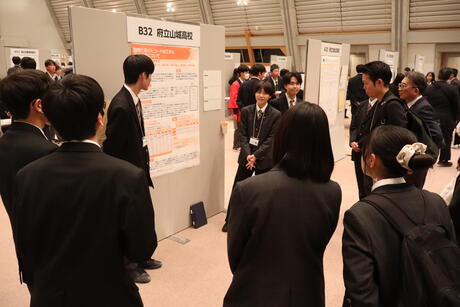

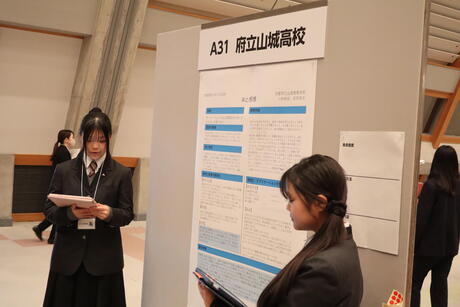

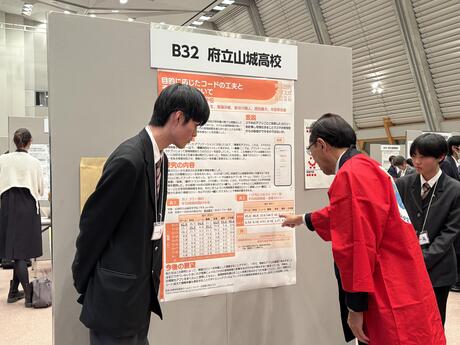

京都探究エキスポ2025

令和7年12月20日(土) 国立京都国際会館にて行われた「京都探究エキスポ2025」に生徒が参加しました。

京都探究エキスポは、京都府内の公立高校の生徒が一同に会し、それぞれの学校における探究活動の成果を発表するイベントです。

本校からは「AIと感情」、「目的に応じたコードの工夫とその結果について」という題で、探究活動の成果を発表し、京都府の西脇知事、京都市の松井市長をはじめ、多くの方々に発表を聞いていただきました。

発表者のほとんどが1年生だったため、始まる前は不安が大きかったようですが、本番では堂々と発表をすることができ、探究の成果を自分の言葉で発表する貴重な機会となりました。また、来場者との質疑応答も充実したものとなり、探究内容について好評をいただくことができました。振り返りでは、今後も探究活動をより深めていきたいと意欲的な発言もみられ、生徒達は大きな達成感を得た様子でした。

令和7年度 2学期終業式

令和7年12月19日(金)、2学期終業式がオンラインにて行われました。

校長先生からは、「成長に伴い人間関係は変化していくものであり、多様な自己発見につながるものである。SNSなどを通じて誰とでも繋がれる時代に、困難な時に支えあえる、深く信頼に基づいた質の高い人とのつながりをもってほしい」との講話がありました。その後、3年生には「卒業、進路実現に向けて最後まであきらめず取り組んでほしい」、1・2年生には「3年生の背中を見ながら次の学年に向けて積極的に学校生活を送ってほしい」と激励の言葉が送られました。

また、教務部長・進路指導部長の先生方からは、「自分の今を振り返りながら、未来に向けて自分がどのようになりたいか、未来を考えてみること(教務部長)」、「日々の誰でもできることを、どのようにこなすかが、皆さんの可能性を無限大に広げる(進路指導部長)」

とお話がありました。

その後、2学期中に活躍した生徒への表彰が行われました。

今年度も残り少なくなってきました。来年度に向けてしっかりと準備する期間として、体調管理に気を付けて過ごしてほしいと思います。

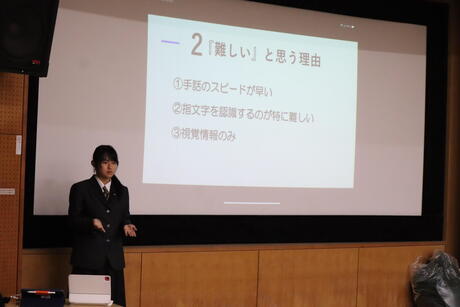

第43回山城高校手話弁論大会

令和7年12月17日(水)に、第43回山城高校手話弁論大会を行いました。

6名の生徒がそれぞれのテーマに沿って、手話を交えながら思いのこもったスピーチを行いました。未来に向かって挑戦する姿勢や、ChatGPTなど現代の技術を踏まえた社会課題について語る発表もあり、会場は真剣な雰囲気に包まれました。

発表後にはミニ手話講座を行い、会場全体で手話の練習に取り組みました。実際に手を動かしながら学ぶことで、言葉だけに頼らないコミュニケーションの大切さを実感する時間となりました。

今回の手話弁論大会を通して、生徒一人ひとりが多様なコミュニケーションの在り方について考え、社会と向き合う視点を広げるきっかけとなることを期待しています。

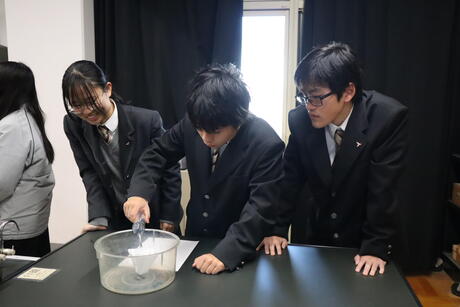

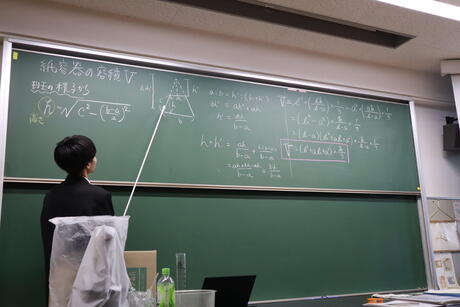

令和7年度 文理総合科特別授業

令和7年12月13日(土)、大阪教育大学教育学部の葛城元講師をお招きし、折り紙を用いた課題解決型授業を実施していただきました。対象は文理総合科1年生で、大阪教育大学の学生や大学院生8名にサポートしていただきながらの取り組みとなりました。

本授業の課題は、与えられた条件から折り紙容器の容積の最大値を求め、実際にその容器を作成するというものでした。折り紙容器は、今では一部のレストランのテイクアウト用の容器として採用されたり、被災地での炊き出し用の容器として利用されたりと注目されています。そんな折り紙容器をより効率的に活用するにはどうすれば良いかという現実事象と関りが非常に強い課題に取り組みました。扱う数値が複雑で計算が面倒であることから、数式を一般化することで答えまでの導出過程を簡略化することや、複数の変数が現れる式の扱いについて考察することができました。

最後に、葛城講師より「日頃の授業で学ぶことを用いて課題解決ができる。毎日の授業を大切にしてほしい。」と御指導いただきました。

この授業を通して、生徒たちは数学が身近な問題を解決するための道具になることを実感できたほか、日ごろの学びの大切さを改めて理解してくれた様子でした。

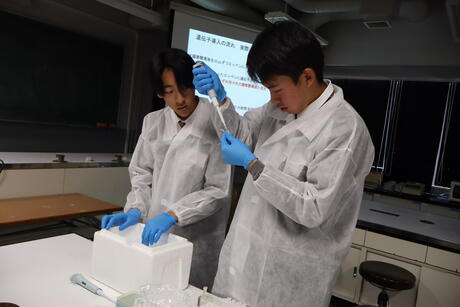

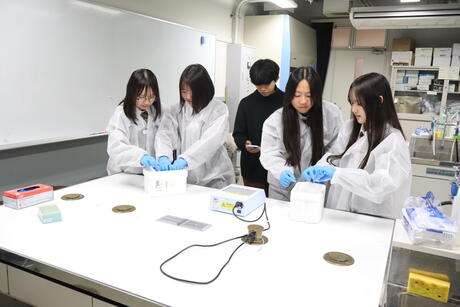

令和7年度 京都府立大学文理融合型連携講座(2日目)

令和7年12月6日(土)、文理総合科2年生の半数が、11月15日に行った実験の結果を観測するため、京都府立大学を訪問しました。

実験は成功し、前回の実験で遺伝子を組み替えた大腸菌に紫外線を照射することで、蛍光を観察することができました。

当日は、生命環境学部 生命分子化学科 生命構造化学研究室の田中俊一准教授ならびに研究室所属の学生の皆様のご指導のもと、大学の研究設備を用いた実験を体験することができ、生徒にとって非常に貴重な学びの機会となりました。遺伝子組換えについて、倫理的な観点だけでなく、進化論的視点や医療的視点など多角的に考え、議論を深めることができました。日頃の疑問を積極的に質問する様子からも、生徒たちの科学的探究心が育まれていることがうかがえました。

また、実験後には、生命構造化学研究室に所属する大学院生に対し、受験の仕組みや大学生活について質問する姿も見られました。

なお、12月13日(土)には、文理総合科2年生の残りの半数の生徒が実験を行いました。こちらのグループは、1月10日に実験結果の観測を行う予定です。