7月19〜21日にかけて、SSH事業の一環としてジャパンフィールドリサーチ(JFR) in 丹後を、京都府立丹後海と星の見える丘公園で実施しました。 本取組の一部は、公益財団法人 中谷財団の科学教育振興助成を受け実施しました。研究タイトルは「京都府丹後半島の森林小流域における土壌生成に関する研究」です。 今年度の参加者は、校有林調査ラボとサイエンス部の生徒合計25名という大人数。また、昨年度嵯峨野高校を卒業した先輩がTAとして参加してくれました。

1日目は現地に到着後、公園内を歩き調査地点をどこにするかの選定を行いました。本校地理教諭の案内で山を登りながら、道端に落ちている石や地形1つ1つの解説を受けることで、生徒の興味も広がっていきます。

「木に実がなってる!」と生徒が見上げるのは、宿舎の部屋名の1つにもなっているヤマモモの木。施設職員の方に許可をもらい、ちぎって食べてみました。 「すっぱい!」「この実はおいしかった」「どのくらいの色の実が熟しているんだろう」気付きを口に出すことで、さらに興味が広がります。

事前に計画を立てていた中で、調査地点が決まった班はさっそくセッティングへ。動物班は、獣道とみられる箇所を見つけ、角度を調整しながら赤外線カメラを設置しました。ここから、2日。果たして生き物の姿は捉えられるでしょうか?!

夜には満天の星空が広がり、さそり座を中心に夏の星座を観察することができました。京都市内では見られない光景に、生徒達の視線も釘付けでした。

7月19日(土)・20日(日)におこなった中学3年生対象学校説明会では、生徒の広報委員が大活躍しました。

受付では揃いの半被(はっぴ)を着て、にこやかにお出迎えしました。

全体会の司会も広報委員の生徒が担当します。

物理・化学・生物・地学の4つの実験室、図書館、陶芸・染色の実習室では、広報委員が出迎えて説明します。

校舎内の誘導や、説明で立っている広報委員に中学3年生が話しかけていました。

広報委員による相談コーナーは大盛況で、大勢の中学3年生とその保護者の方が来場されました。学校生活のこと、受験勉強のこと、部活動のことなど、いろいろ質問されましたが、笑顔で答え、安心して帰っていただくことができました。

7月19日(土)・20日(日)に、中学3年生対象学校説明会を開催しました。第1回から第4回までほぼ満席で大盛況でした。

吉村 要校長の挨拶では、まず最初に、「高校3年間は心身ともに大きく成長する時期。どのような環境(高校)を選ぶのかが大切なので、自分が成長できる環境(高校)選びをしてほしい。」ということを伝えました。本校の環境について説明のあと、「嵯峨野高校なら成長できそうだと思われる方はぜひチャレンジしてください。」と締めくくりました。

教育推進部からは、本校の教育活動について説明しました。授業や進学補習はもとより、学校行事やラボ活動(探究活動)、国際交流が充実していること、特にラボ活動においては、スーパーサイエンスラボ(専修コース)は自然科学分野に特化しており、充実した設備のもと本格的な探究活動を、アカデミックラボ(普通科・共修コース)は、自然科学分野だけでなく平安文化論や、法学、スポーツなど多彩な分野に分かれて探究活動に取り組むことができることが説明されました。国際交流では短期、中期の留学制度だけでなく、海外校生徒との交流が盛んであることが伝えられました。

また、在校生が、学校生活や、嵯峨野高校の魅力、そしてラボ活動について説明しました。自分が中学3年生だったとき嵯峨野高校を志望した理由などについて話してくれました。

さらに、卒業生が自分自身の高校生生活を振り返り、嵯峨野高校の特色や魅力、そして現在の研究について語ってくれました。嵯峨野高校の魅力としては、「多くの仲間に巡り会えた環境」、「自主性や探究心を尊重したラボ活動」、「充実したサポート体制」、「英語運用能力が向上する指導」、「恵まれた学習環境」、などをあげてくれました。

奈良県立医大で脳神経内科の研究・臨床をしている先輩、京都大学で固体型電池を研究している先輩、国際政治学を研究している先輩、昆虫の変態の進化を研究している先輩に発表していただきました。ありがとうございました、そして、嵯峨野高校サポートチームとして引き続きよろしくお願いします。

7月14日(水)、GIの授業で1年2組の生徒が、トルコの学生たちとオンラインで交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『今回は、トルコの高校生とオンラインでお互いの学校を紹介し合いました。私たちは嵯峨野高校についてプレゼンテーションを行い、図書室や校内の様子を英語で紹介しました。これまでクラスメイトの前で発表する機会はありましたが、海外の人たちに英語で説明するのは初めてだったので、しっかり伝わるか不安もありました。その分、相手のリアクションがあるととても嬉しかったです。』

『トルコの高校のことを聞いたり、伝統料理について教えてもらったりして、お互いの文化について理解を深めることができました。日本文化に興味を持ってくれている相手と日本語で交流する機会もあり、日本のアニメを通して日本語を勉強しているという話には驚きました。たとえ完璧ではなくても、自信を持って話す姿を見て、私ももっと前向きに英語を話していきたいと思いました。』

『トルコの生徒たちとの交流はとても新鮮で、印象的なことがたくさんありました。中には15歳なのに立派なひげを生やしている人もいて、日本との文化の違いを感じました。この交流を通して、英語が得意でなくても、自分から話しかけたり、身振り手振りを交えて伝えようとすることが、交流をより楽しく、深いものにしてくれるのだと思いました。これからもさまざまな国の人と関わる機会があると思いますが、そのたびに「挑戦する姿勢」を大切にしたいと思います。』

終業式に続き、1学期に顕著な成績を上げた部活動の紹介と、伝達表彰式を行いました。伝達表彰式で校長先生より賞状や優勝カップを手渡されるときには、緊張の中にも誇らしい表情が見られました。

左:ワンダーフォーゲル部男子(京都府高等学校総合体育大会 登山の部男子 第1位)

右:ワンダーフォーゲル部女子(京都府高等学校総合体育大会 登山の部女子 第2位)

左:放送部(京都府高等学校放送コンテスト アナウンス部門 第5位)

右:放送部(京都府高等学校放送コンテスト 創作ラジオドラマ部門 第1位)

左:放送部(京都府高等学校放送コンテスト ラジオドキュメント部門 第2位)

右:放送部(京都府高等学校放送コンテスト 創作テレビドラマ部門 第1位)

左:将棋部(全国高校将棋京都府選手権大会 男子個人 第2位) 同(全国高校将棋京都府選手権大会 男子団体 第2位)

右:スーパーサイエンスラボ「辺連結度を中心とした交通ネットワークの評価指標」(システム制御情報学会高校生ポスター発表セッションの部 優秀発表賞)

左:スーパーサイエンスラボ「ルービックキューブを用いた耐量子計算機暗号のアルゴリズムの開発」(システム制御情報学会高校生ポスター発表セッションの部 優秀発表賞)

右:スーパーサイエンスラボ「正確で簡易な陶土の可塑性評価方法の検討」(日本地球惑星科学連合 高校生ポスター発表の部 奨励賞)

最後に、全国大会に出場する部活動の壮行会を行い、生徒会長から激励の言葉がありました。

7月18日(金)1学期の終業式を行いました。

猛暑の折、スタジオから各ホームルーム教室に映像をLIVE配信しました。

校長式辞では夏休みを迎えるにあたり、次の3点についてお話しました。

1つ目は、NHKのシリーズ「人体Ⅲ」から「生命の神秘や奇跡」を強く感じたことを受け、「世界中で人の命を奪い合うような行為が絶えないが、どんな生き物の命も想像を絶する奇跡の積み重ねによって生まれてきたものであり、自分の命だけでなくあらゆる命を大切にすること、そして自分がこの世に生まれてきたことの奇跡を感じながら日々を大切に丁寧に生きてほしい」というメッセージを送りました。

2つ目は、3年生に向けて、進路実現へのエールを送るとともに、選挙権を持つ人は、参議院選挙で人生初となる投票にぜひ行ってほしいと呼びかけ、1・2年生に向けて、日頃できない経験をするなど「ほんまもんの学び」と出会う夏休みにしてほしいとありました。

最後に、「生徒のみなさん、健康に十分注意しながら、日頃できない経験などを通じて充実感のある夏休みにしてください。そして、「生命の神秘や奇跡」という壮大なテーマについてもぜひ考えてみてください。自分という存在の「奇跡」を感じることで、きっと前向きな気持ちが生まれてくるに違いありません」と伝えました。

続いて、進路指導部長の円山教諭からは、「自分に向いている進路を選ぼう」とよく言われるが、「自分にはこれしかない」と考えるよりも、たとえ理想通りではなくても、自分の方から合わせるという気持ちを持つことでうまくいくこともある。自分が期待されていることを懸命に頑張ることが大切なのではないか。と話しました。

嵯峨野高校図書館では、「絵本を届ける運動」(公益社団法人シャンティ国際ボランティア会主催)に参加しています。この運動は、日本の絵本に現地語の翻訳シールを貼り、アジアの国々に送る活動です。

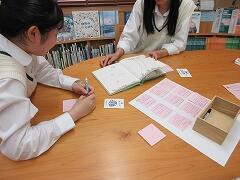

7月に図書館にてJRC(青少年赤十字)部とのワークショップを実施しました。司書や2年生による説明を受け、支援先のひとつであるミャンマーの図書室や子どもたちの様子がわかる映像を見た後、1年生は翻訳絵本の作成に取り組みました。

今回作成したのは、平和や職業についての絵本や、知識の絵本でした。

まず最初に絵本を読み、お互いにその内容を紹介しました。

2年生は、シャンティ国際ボランティア会やJRC部の活動を紹介するポスター作成を行いました。絵本とともに館内で展示しています。嵯峨野高生の作った絵本が、たくさんの子どもたちに読んでもらえますように。

※写真の絵本

『きょうせんそうがはじまると』(藤代勇人/作 塚本やすし/絵、ニコモ、2023年)

『おおきくなったら、なんになる?』(刀根里衣/著、NHK出版、2022年)

『バナナのはなし』(伊沢尚子/文 及川賢治/絵、福音館書店、2013年)

7月5日(土)に長沼静きもの学院様にお越しいただいて、浴衣の着付けを教えていただきました。文化祭や卒業茶会に向けて、一人で着付けできるようになることを目標に、毎年この時期に行っています。浴衣の着付けに加え、立ち振る舞いなどについて学びました。

今年度は狂言部と共同で開催し、狂言部の部員に浴衣姿でのミニ狂言を披露してもらいました。

もうすぐ七夕。図書館には、天の川が流れています。

七夕飾りと共に、短冊が飾られています。みなさんの願いが叶いますように。

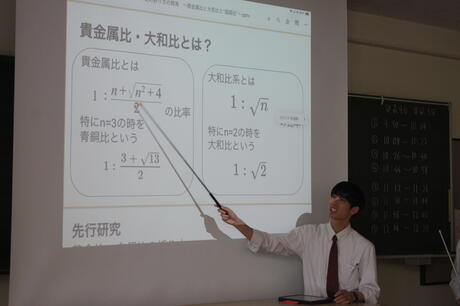

天の川のほとりにて、2年生アカデミックラボでの様子です。

探究テーマのアイデアを検討したり、また、上階のロフトでは、卒業生による発表と探究活動へのアドバイス等がおこなわれました。

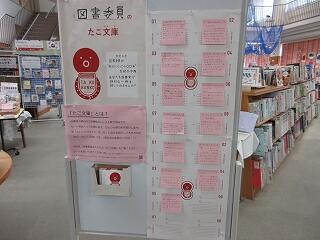

今年度も図書委員会の活動がはじまっています。

1・2年図書委員は班に分かれての活動のほか、昼の図書当番をおこないます。

1学期後半の図書当番を担当するみなさんで、自己紹介と交流を兼ねて、恒例の「たこ文庫」を体験しました。「たこ文庫」とは、兵庫県のあかし市民図書館(明石市立図書館)さんの取り組みで、8冊の本に自分のことを紹介してもらいます。(参考:あかし市民図書館 たこ文庫)

今回は、「図書委員のたこ文庫」として、各自が選んだお題カードに合わせて本を紹介し、コメントを書きました。

子どもの頃に読んだ本について話すなかで、うろ覚えだった本のタイトルが判明し、図書館の絵本を一緒に読んだ日もありました。改めて読み返すと印象も変わりますね。

(写真の本は『おおきな木』シェル・シルヴァスタイン/作・絵 ほんだきんいちろう/訳、篠崎書林)

紹介された本とコメントは、館内で展示しています。

また、3年図書委員は、図書館に入れる本の選書に取り組んでいます。

どんな本が入るのか、楽しみに待っていてください。

6月21日(土)・22日(日)に行われたNHK杯全国高校放送コンテスト京都大会において以下の結果となり、7/21(月)~24(木)に東京のオリンピックセンター及びNHKホールにて行われるNHK杯全国高校放送コンテストへの出場が決定しました。

◎朗読部門 3年生女子第3位

◎アナウンス部門 2年女子第5位

◎創作ラジオドラマ部門第1位

◎創作テレビドラマ部門第1位

◎ラジオドキュメント部門第2位

3年女子は1年次より3年連続の朗読部門全国出場で、これは京都では平成20年以来17年振りとなります。

また創作ラジオドラマ及び創作テレビドラマの両部門を同一校が制するのは平成21年の本校以来16年振りとなります。ちなみに16年前にそのドラマを制作したのは卒業生で人気作家の武田綾乃さんのクラスメイトの放送部員達です。

以上以外にも、朗読部門で決勝進出1名・準決勝進出4名など部員達は力を出し切って頑張りました。

東京では準決勝進出を目指して頑張って参ります。

7/30(水)には香川県で行われる全国高等学校総合文化祭放送部門にも出場しますので、両大会へのご声援よろしくお願い致します。

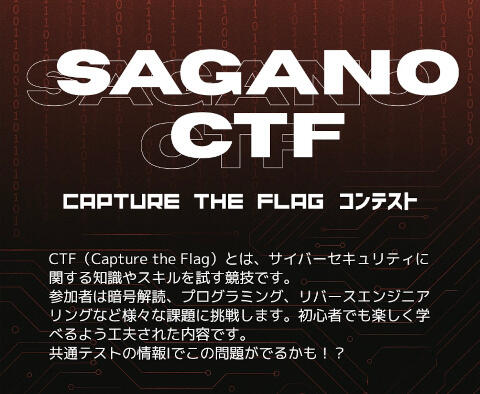

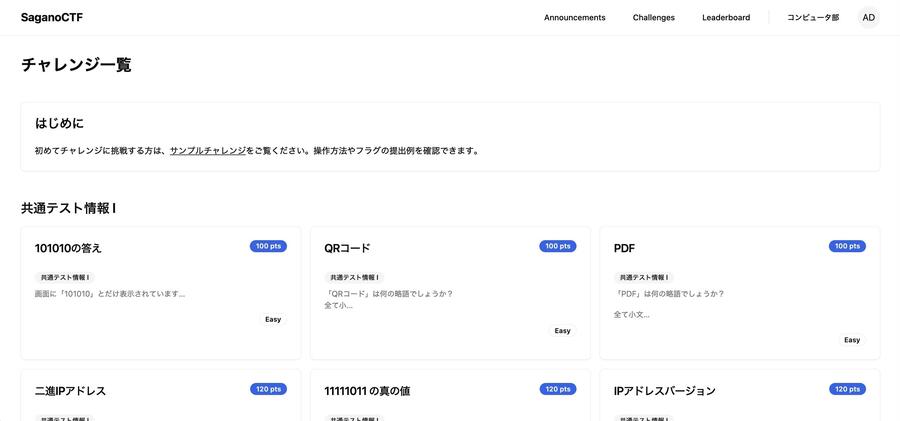

6月13日から15日にかけて、校内初となるCTF大会「SaganoCTF」を開催しました。

CTF(Capture The Flag)とは、サイバーセキュリティに関する知識やスキルを競う大会です。

今回は暗号解読やフォレンジックのジャンルに加え、「情報I」に関する問題も出題しました。

問題は部員全員で作成し、大会のシステム構築や運営は3年生が担当しました。3年生にとっては引退前の最後の節目となる活動となりました。

全学年から多数の生徒が参加し、楽しみながらセキュリティリテラシーを高める良い機会になったのではないかと思います。

最後になりましたが、開催にあたりご協力いただいた先生方、放送部の皆さんに感謝申し上げます。

6月19日(木)7限、2年生を対象とした進路ガイダンスをコモンホールで実施しました。

国公立大学・私立大学の入試制度についての説明と、希望進路実現に向けて2年生のこの時期に留意しておくべきことの確認をしました。

進路希望の早期明確化、学習時間の確保と質を高めることを意識して頑張ってほしいと思います。

6月11日(水)、韓国のコクソン高校から約60名の来校があり、GIの授業で1年生1~6組の生徒と交流しました。参加クラスの国際交流委員がその様子をまとめてくれました。

『韓国の高校生と、音楽やお菓子、学校生活など身近な話題で交流しました。中でも印象に残ったのは、和菓子について写真などを見せながら紹介したとき、韓国の生徒が「これ食べたことがあるよ」と教えてくれたり、代わりに韓国のお菓子について教えてくれたりしたことです。お互いの国で親しまれている文化を共有し合うことで、会話も自然と盛り上がりました。

英語はお互いに母語ではないからこそ、完璧に話そうとするよりも「伝えたい」「知りたい」という気持ちが何より大切なのだと実感しました。この経験が、英語を学ぶモチベーションにもつながりました。』

『今回の交流では、日本の伝統的な遊びを紹介し、一緒に楽しみました。動物将棋やメンコ、竹とんぼ、カルタなど、言葉に頼らず一緒に笑い合える時間も多くありました。メンコに描かれたジブリのキャラクターを見て、「知ってる!」と喜んでくれた場面もあり、文化の共通点を見つける楽しさも感じました。

遊びを通じて自然に打ち解け、自分から話しかける勇気や、間違いを恐れずに伝える姿勢の大切さを実感できました。』

『校内を案内する中で、図書室の展示を一緒に見たり、授業の内容や学校生活について紹介したりしました。韓国の生徒が思った以上に日本のことをよく知っていて驚きましたが、それが会話のきっかけとなって交流が深まりました。

自分の英語力に不安を感じる場面もありましたが、相手の文化を知りたいという気持ちを持って話しかけることで、通じ合えることを学びました。今回の経験を通して、英語をもっと学び、また再会したときにはもっとたくさん話せるようになりたいという気持ちが強くなりました。』

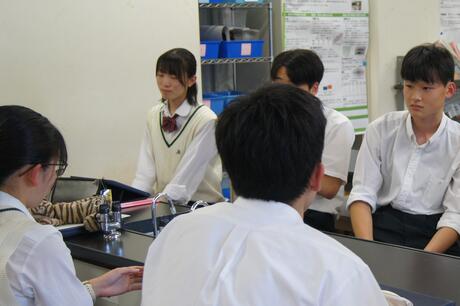

今日の午前中に発表を行った3年生と、同じラボに所属し、今年の4月から探究活動を本格化させた2年生が座談会形式で意見交換を行いました。

同じラボに所属する先輩と後輩なので、和気藹々とした雰囲気で、笑い声が絶えませんでしたが、実験や調査の方法について3年生がアドバイスする場面では、2年生は真剣に聞き入っていました。

午後の部で3年生は、Research Reflectionを行いました。

①午前中の研究発表はどうだったか

②探究活動を通じてどのような力が身についたか

③その力は将来の自分たちにどう役立つのか

この3点について英語で意見交換しました。

TA達からも具体的なアドバイスをもらいながら、長期間取り組んだ探究活動について振り返ることができました。

6月13日 2年生 講演会

本校と高大連携協定を結んでいる京都府立大学の学長である塚本先生にご講演いただきました。

塚本先生はダチョウの研究の第一人者であり、ダチョウの生態やダチョウの卵を使った抗体の研究など、これまでの研究についてお話していただきました。大変興味深い話が多く生徒たちも興味津々でした。

<生徒の感想紹介>

・身近な動物などもしっかり調べてみると無限の可能性を秘めていたりするから探究はおもしろいと感じた。

・先生は様々な研究を成功させて実用化されていましたが、人が一生にこれほどの成果をあげられるものかと驚きました。最初に先生がおっしゃっていたように、研究は成功もあれば失敗も多いからです。私たちも探究において失敗を恐れず興味関心に従って積極的に行動を起こしていきたいと思いました。

・ダチョウがさまざまな分野で役に立っていて興味深かった。自分も先生のように夢中になれることを見つけてらぼなどで研究していきたい。

・何か夢中になることの大切さ。その夢中になることが、一生関わり続けるものになるというのはとても良いことで自分の幅を広げていくものだということがわかった。

・僕も獣医学にすごく興味があったけれど、こんなにも世界に貢献していてすごいと感じて、自分も将来同じような研究をしてみたいと思った。

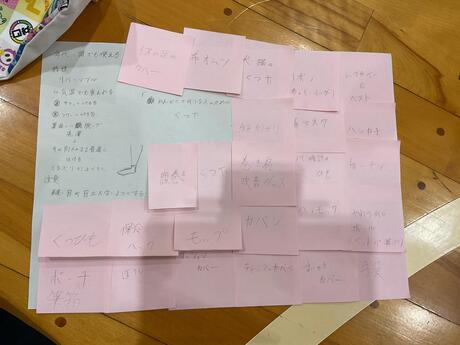

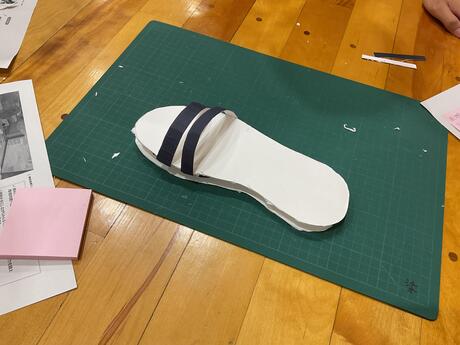

一般社団法人e-donutsさんをお招きして、1年生を対象に「廃材から価値を生み出すワークショップ」を行いました。

「画材」「タオル」「古着」の廃材の中から一つを選び、「新たな価値」を持った品の製作に挑戦しました。

一見すると価値を感じにくいものから、いかに人に魅力を感じさせられるものを作るか。

生徒は、ブレインストーミングにより多面的にアイデアを出し合い、新たな価値の創出について粘り強く考えました。

画材をスリッパに、タオルをトートバックに、ニットをネクタイに。

高校生ならではの発想を形にし、その価値を説得的に発表しました。

今後の探究・研究で求められる「ゼロからイチ」を生み出すプロセスを身をもって感じることができたと思います。

今年度も茶道部では、本校校有林から土を採取し、校内で陶土づくりからお茶碗を制作します。

まず5月31日(土)に、校有林の土を採取しにいきました。茶道部員16名が参加し、本校谷口教諭の指導の下、校有林に関することや土壌についての理解を深めました。

翌週6月13日(金)に、採取した土と信楽土などの別の土をブレンドし、茶碗のための陶土を作りました。数か月程土を寝かせた後、お茶碗の形作りを行う予定です。

6月13日 AM「課題研究発表会」

全校生徒が一日探究に触れるSagano Global Forum for Student Research (SGF) を行いました。

生徒は、課題研究発表会の他、午後には講演会やワークショップなどに参加し、濃密な「探究Day」を過ごしました。

午前中は、3年生の課題研究発表会です。体育館での開会式の後、3年生1~6組の生徒はアカデミックラボの研究成果を英語で、3年生7・8組の生徒は、スーパーサイエンスラボⅠ~Ⅲの研究成果をそれぞれプレゼンテーションしました。

アカデミックラボ57件、スーパーサイエンスラボ27件、さらに海外からJunipero Sera High School 4件の合計88件の研究発表が行われる一大イベントとなりました。