SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 日々の様子

2022年06月14日

いつもの聞きなれたチャイム、「ウェストミンスターの鐘」の調子が悪くなったようです。原因は今のところ不明です。

新校舎が建設されて25年は経ちます。様々な機器が故障するのは無理もありません。昨年は空調機器が新しくなりました。中央のトイレもリフォームされ快適な空間です。

今回も修理・更新の手立てを講ずることはもちろんですが、何せシーリングがあります。当面は知恵を絞って、この状況を克服しなければなりません。

そのためには、生徒たちが、(チャイムが鳴らなくても)自主的に行動できるか?集団の質が試されるときかもしれません。

教室に向かうと、係の生徒が黒板にプロジェクター用スクリーンを貼ってくれている姿が見えました。

教師の心配は杞憂に終わったようです。

2022年06月10日

朝、始業前から活動を始めている嵯峨野生たち

静まり返った自習室で教材と向き合う

朝練で白球と向き合う

担任の先生との面談で、自分自身と向き合う

それぞれに、課題を見つけ出し、その克服に向けて活動しています。

壁を感じているのは成長している証

2022年06月09日

6月9日(木)7限目に2年生を対象とした「進路ガイダンスⅠ」を実施しました。学年部長の先生より、これからの入試に向けての心構えなどについて話がありました。

その後、進路部長の先生より、大学入学共通テストをはじめとする受験システムについて、具体的な内容やポイントを、また、高校生活中盤に向けて留意しておくべきことなどについて説明がありました。

2年生になって体育館で全クラスが集まるのは初めてでしたが、生徒は集中して聴き、熱心にメモをとるなど、理解が深められたようでした。

2022年06月09日

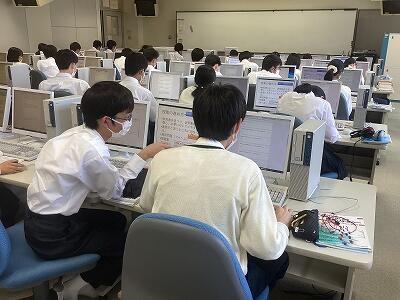

「情報Ⅰ」の授業の様子を御紹介いたします。

「情報Ⅰ」の授業では、実技はもちろんのこと理論も学び、情報活用能力を高めることを目指しています。

本日は少し難しい学習内容だったですが、あちらこちらで生徒たちどうしで教え合いをする姿が見られました。とても素敵な光景だったので、ぜひ多くの方に見ていただきたいと思い、写真を撮らせてもらいました。

教え合いによって、教えてもらう側はわからないところが解決し、教えた側も自分の知識が整理され、より理解が深まります。「わからない」と言うことは少し勇気のいることですが、「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」です。今後も互いに教え合いながら、解決してもらいたいと考えています。

2022年06月07日

6月は教育実習のシーズンでもあります。

数年ぶりに出会った卒業生の成長に目を細めたり、不十分な指導案にやきもきしたり。

時間の経過とともに周りの景色は変わるもの。教育実習生として教壇に向かう廊下、在学中に欲しかった生徒用ロッカーを前に、思わず足を止めたことでしょう。

嵯峨野高校の生徒を前に授業をする、というのはさぞ緊張することかと思います。教える前の準備の大切さ、大変さを痛感したでしょう。

しかし指導スキルを学ぶだけが教育実習ではありません。

景色は変わっても変わらないもの、高校生の進路選択。

実習生もそうであったように在校生も悩んでいます。あの頃の成功・失敗から感じた経験談は、卒業生だからこそ伝えられるものです。それは在校生のみならず教諭にも大きな財産になります。

いつもの季節の教育実習。「伝えること」は変わらない大切なものです。

遅くまで教材と向き合い準備をして、何度もシミュレーションをして、いざ、教室へ。

2022年06月06日

感染者も少し落ち着いてきたという報道があります。9月の文化祭も感染対策を施したうえでの開催を目指して準備が始まりました。でも決して0になったわけではありません。

ほんとうなら昼食時間はみんなと向き合いながら、いろいろと話したいところです。

自分を守ることは、他人を守ること。できることに精一杯取り組める環境を作るために、我慢すべきところは我慢をする。

一度きりの高校生活、一日を大切に過ごしています。

2022年06月03日

地下道の謎を探る ー地理ミニフィールドワーク実施

嵯峨野高校の正門を出て、丸太町通を東へ3分ほど歩くと、細い南北の道が地下道となって、丸太町通と交差しています。よくある横断用の地下道とは雰囲気が異なります。なぜ、こんな街中に地下道があるのでしょうか?

嵯峨野高校の地理を履修している2年生が、グループに分かれて、学校周辺の崖地形を辿りながら、地下道の謎を探りました。

よく通る丸太町通に地下道があるのにびっくり

地下道の中に入ります

嵯峨野高校周辺の崖地形を地図におとしていきます

2022年05月18日

まだ1限開始のチャイムは鳴っていません。授業開始前に自然と自習を開始していた3年生です。4月から放課後は最後の大会に向けて部活動に打ち込み、今は定期テスト前、基本的に部活動はoffです。寸暇を惜しんで学習に打ち込んでいました。授業を始めるのが申し訳なくさえ感じられる3年生の真剣なまなざしでした。

2022年05月16日

5月12日(木)7限目に、3年生を対象に、進路ガイダンスを行いました。文系、理系2つの会場に分かれて、大学入試の現況、大学入試のシステムや日程の確認、今やるべきことなどについての講義をしました。

3年生たちは、メモを取りながら真剣な表情で聞き入っていました。正真正銘の受験生となるために、今考えなければならないこと、今調べなければならないこと、今やらなければならないこと、そして、これから夏まで、またこれからの一年間をどう過ごすべきか。つまり「今」と「これから」について真剣に向き合い、挑戦する決意を新たにした時間となりました。

受験生としてのこれからの日々、かけがえのない一日一日を大切に、一人一人がベストを尽くし、そしてお互い支え合いながら、共に成長していきましょう。

2022年05月13日

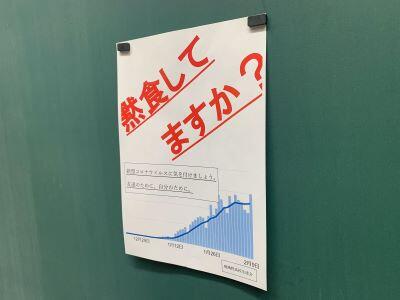

現在、嵯峨野高校の各教室には、昨年度の生徒会本部が作成した黙食啓発のポスターが掲示されています。

一人一人が感染予防に気をつけながら充実した学校生活を送れるよう、生徒会メンバーがデザインを考えました。

旧年度の生徒会役員の任期は残りあとわずかですが、最後まで積極的に活動しています。

2022年05月10日

中学校3年生に向けて、在校生が嵯峨野高校での生活を紹介する「在校生プレゼンテーション」の動画収録が行われました。

撮影された動画は、京都府公立高校学校紹介用YouTubeチャンネルにアップロードされる予定です。お楽しみにお待ちください。

2022年05月07日

久しぶりに規制が緩和されたGW。

嵯峨野高校近くの観光地も多くの人で賑わっていました。

その一つに太秦映画村があります。朝ドラ前作「カムカムエブリバディ」の舞台、「暗闇でしか見えぬものがある」の台詞が印象に残ります。

そのドラマの主人公が通っていた学校が「時代背景や場所からして嵯峨野高校では?」とのツィートが散見されます。

思いもよらぬところで、「嵯峨野高校」の名を聞くのはうれしいものです。

朝ドラといえば現作にも本校ゆかりの人が関わっておられるとか。多方面に活躍される卒業生にも元気をもらいました。

2022年05月02日

LHRの時間を利用して、第1学年で大縄大会を実施しました。2分間のうち、連続で飛んだ回数で競い合いました。新型コロナウイルス感染症対策として、人数を各クラス半分ずつで2回行いました。

どの生徒も自覚をもって行動できたため大会もスムーズに進み、時間を有効に使うことができました。先週の練習よりもどのクラスも多く飛べ、GW前にクラスの結束を高めることができました。

2022年05月01日

春は蜂の巣別れ(分蜂)の季節

新しい女王蜂が誕生すると、古い女王蜂は半数の働き蜂を伴って集団で引っ越しをするとか。いったん巣を出た蜂たちは近くの木々に宿り、(今回は嵯峨野高校内の木)塊になっています。一見巣のように見えますが、短ければ数時間、長くても1週間程度でどこかへ飛び立っていきます。不思議な習性です。

不思議はすべての始まりです。令和4年度新入生から新しい学習指導要領の下での学習が始まりました。今までの嵯峨野高校が大切にしてきた「考える」ということを重視する学習です。

自分の周りにある「なぜ?」を大切に3年間の学びを進めましょう。

蜂の生態一つとっても「不思議」なことだらけです。

ボトムアップのその協働体系は集団や社会を考えるヒントに、ハニカム構造は多くの緩衝材に使われています。(サッカーのゴールネットにも)

注意深くいろんなことに興味を持って、「問い」を探しましょう。

2022年05月01日

ある春の午後、休日の部活動指導で出勤していた教員が校内の木に蜂の群れがいるのを発見しました。

直ぐに危険を知らせるコーンを設置して、校内のビジネスチャットで全教員に注意喚起情報を提供

翌日、事前に情報を共有していた教員は慌てることなく、日常の業務を進めることができ、何事もない日常の光景が見られました。

蜂は幸運の象徴

かのナポレオンも紋章に用いています。

2022年04月27日

嵯峨野高校にはこの季節、多くの花が咲きます。

先週まで満開だったハナミズキ

昨日の風雨でずいぶん花が落ちていました。

正門から校舎までにはツツジがびっしりと咲いています。この時期だけの華やかな景色です。朝夕の登下校時に心が和みます。

4月下旬から咲き始める薔薇。テニスコート横と南校舎の芸術教室横にあります。芸術教室横はあまり人が通らない場所ですが、毎年見事な薔薇が咲きます。

美術Ⅰの授業では、校内の植物をスケッチ中。今週から咲き始めた薔薇を生徒数人が見つけて早速スケッチしていました。

校舎を散歩してみると、ほかにも小さな花がちらほらと見られます。

忙しい毎日ですが、気分転換にお花見をしてみてください。

2022年04月26日

本校に自習室が出来たとき、当時の進路指導部の職員の方が、頑張る生徒のために、不要になった封筒を使って「消しゴムのかす入れ」を作ってくださいました。

勉強が終わった後も、次の人のことを思いやる人になって欲しい。

そんな願いからです。

時は流れて、今年も4月18日から3年生対象の進学補習が始まっています。

補習教室でも自分の机と違う机で受講し終えた彼ら、彼女らは、消しゴムのかすを手ですくい、ゴミ箱へ運んでいました。

大切な思いは受け継がれています。

2022年04月22日

今日は学校行事の一日です。

2,3年生は2年ぶりに実施となる野外活動です。3年生は神戸へ、2年生は奈良で班別活動です。

2年生にとっても3年生にとっても、入学後初めての野外活動となります。昨日のLHRでは、班行動の計画を楽しそうに相談しあう生徒の姿が見られました。

↑1年生だけの校舎はやはりがらんとしています。

↑今日は静かな談話スペース。いつも早朝から下校時刻まで自習や生徒同士で勉強を教えあっていますが、今日はさすがに誰もいません。

昨日から今朝にかけて雨模様でしたが、昼にかけて晴れるとのこと。いつも頑張る嵯峨野高校生、今日はぜひ楽しんできてほしいと思います!

1年生は終日、校内でステップアップセミナーⅢです。

午前中は校歌指導や防災訓練(動画視聴)、デジタルシティズンシップの講義、特別講師の先生による講演会、午後は「問づくりワークショップ」と盛りだくさんです。

写真は嵯峨野高校自慢のスタジオから各HR教室にyoutube配信する様子です。

それぞれの学年が充実した活動になりますように。

2022年04月19日

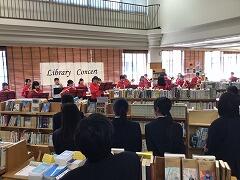

「こどもの読書週間」に関連し、春の図書館企画として、LibraryConcert(吹奏楽部)、LibraryKyogen(狂言部)を開催しました。生徒たちの活動に触れ、普段とは違う雰囲気の図書館を楽しんでもらう機会となりました。

LibraryConcertは、少人数での合奏を2日間行いました。出演者と観客の距離をとり、決まった位置で鑑賞してもらう環境にしています。

LibraryKyogenでは、演目「棒縛」が披露されました。

入場者数を限定しての開催でしたが、これからもたくさんの生徒や教職員に見に来てもらいたいです。

また、図書館では、部活動での作品や、探究活動での成果物や発表ポスターの展示などをおこなっています。図書館を通して嵯峨野高生たちの活動を知ってほしいと思います。

2022年04月16日

今年度最初のサタディチャレンジの日です。

嵯峨野高校では、基本的に毎週土曜日を自習室開放日としており、生徒たちは静かな環境の中で主体的に学びに向かっています。

自習室では、入学したばかりの1年生から、受験生の3年生まで多くの生徒が利用している姿が見られました。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.