SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 日々の様子

2023年11月11日

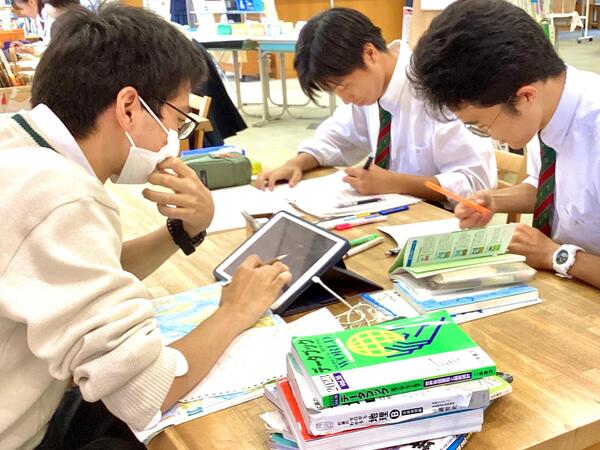

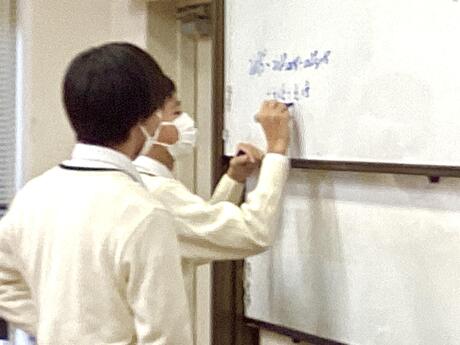

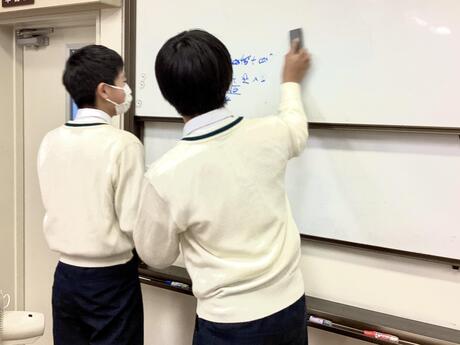

11月9日木曜日7時間目、2年生対象の進路ガイダンスⅡを行いました。

分野別の会場に分かれて行いました。分科会によっては大学や専門学校から講師の先生をお招きしてのガイダンスでした。

各会場には、熱心にお話を聞き、これまでの自分を振り返り、それぞれのこれからについて真剣に考える2年生の姿がありました。

本格的に受験生となるこの時期、一日一日を大切に、じっくりと歩んでいきましょう。

2023年11月10日

京・平安文化論ラボです。

古典離れを課題とし、その課題解決のための探究活動をしています。

その取組やスタンプラリーの様子を、NHK京都様に取り上げていただきました。

当日は、生放送での出演となり、とても緊張しましたが、良い経験となりました。

今後は京洋菓子司ジュヴァンセル様とのコラボ企画により、生徒一人につき登場人物一人をデザインした洋菓子の販売を予定しています。

〔NHKプラスでは、1週間は見逃した番組を見ることができます。(登録必要)〕

商品のご紹介 ※「」は商品名です

1チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「萩の上露」~光源氏・紫の上・桐壺更衣~

2チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「恋路」~玉鬘・六条御息所・夕顔~

3チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「淡月」~光源氏・明石の君・朧月夜~

4チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「絶えぬ思ひ」~光源氏・女三宮・柏木~

5チョコレートの詰め合わせ・・・・・・「すゑつむ花」~内面と外面~

6タルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「光源氏」

7クッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「薫る大将」

8パウンドケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・「花散里」

9ケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「藤壺」

10ケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「葵の上」

以上、10種類です。

なお、一般販売は、2月から、京洋菓子司ジュヴァンセル様の御池店とオンラインショップで販売されます。

(御池店 京都市中京区御池通高倉西入高宮町216 TEL 075-231-7571)

2月からということで、少し先ですが、どうぞお楽しみに!

2023年11月10日

京・平安文化論ラボです。

「ちゅう源氏と巡る 源氏物語 京都スタンプラリー」にご参加いただきまして、ありがとうございました。

10月28日(土)、29日(日)、11月3日(金祝)、4日(土)、5日(日)の5日間、天気に恵まれ、快晴でした。

28000枚の台紙を用意しましたが、その多くを手に取っていただくことができ、約2000人の方が、景品交換していただきました。

その中で、生徒は参加者の方と交流することができました。

「『源氏物語』に関係する寺院のことが良くわかって楽しめました。」

「来年の大河ドラマの下調べとして、ためになった。」

「これのおかげで、知らなかった神社やお寺に行くことができました。」

「外国のお客さまにもすぐに対応しているのがすごいです。」

など、多くの温かい言葉や励ましをいただき、喜んでいます。

秋の京都をお楽しみいただき、古典の世界を身近に感じていただけたら幸いです。

2023年11月08日

11月8日(水)の放課後に、1年生ボランティア委員16名で本校キャンパス内の清掃活動を行いました。秋も深まり落ち葉が目立つようになってきましたので、落ち葉拾いが中心となりました。

ボランティア委員会の生徒たちは精力的に清掃活動に励んでくれました。また、ボランティア委員以外の生徒も合流して手伝ってくれる場面もあり、とても気持ちの良い時間が過ごせました。

最後はとても綺麗になりました。参加してくれた生徒の皆さんありがとうございました。

2023年11月02日

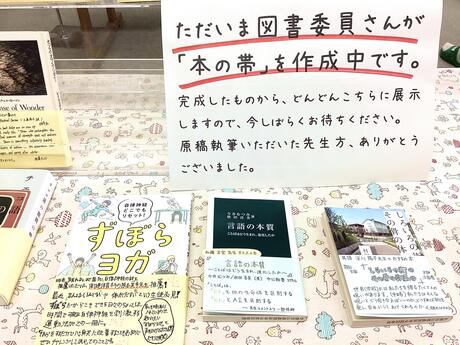

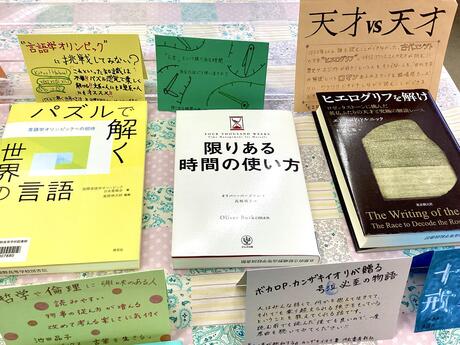

読書の秋ですね!

今日は嵯峨野高校の図書館の様子をレポートします。

3年生の面接練習にて【AI(人工知能)社会におけるデザイナーという職業の可能性】を尋ねたところ、冒頭で以下の答えが返ってきました。

「AIは大量データの分析し、最適解を提案することができます。

ただAIには「伝えたい」という思いがない。そこに人の可能性はあると思います。」

なんと素敵な回答!

...そして、それを聞いて頭に浮かんだのが嵯峨野の図書館でした。

図書委員さんが思いを詰め込んだ「本の福袋」企画

まさに現在進行形のその作業

...受験前の心境を表すような3年生のおすすめ本

司書さんの「伝えたい」思いが育んだ嵯峨野の図書館は本校の自慢です。

ちなみに、図書館横には数学の先生の思いを詰め込んだパズルもあります...

「伝えたい」が溢れる嵯峨野高校。

だって皆さんは可能性の塊なんです。

2023年10月31日

金属バットとボールを蹴る音で始まる嵯峨野高校の朝。

朝早いグランドにはマネージャーの姿も...

洗濯や体調管理のみならず、朝練も付き合って、さらに夕方には毎日10合のお米を炊いて、おにぎりを作っているそうです。

体を大きくするために練習後の部員が食べるとのこと。なかなか大変そうだけど、何が "やりがい" なのかを聞いてみると...

「近くで選手の成長を見られるのが嬉しい」

と笑顔で答えてくれました!

これは野球部さん、頑張るしかないね!

しかし、なんと爽やかな...生徒たちは朝日のような眩しさです。

一人で見るのはもったいないので、こちらでおすそ分け。

保護者の皆様、まだ暗いうちに家を出たお子さんは

嵯峨野高校のグランドで輝いていますよ。

2023年10月26日

10月26日 第二学年研修旅行その13

予定通り、伊丹空港に到着しました。最後にバスに乗って京都駅まで戻ります。

全日程、天気に恵まれ、雨が降ることもありませんでした。研修旅行が生徒たちの素敵な思い出となり、旅行を通して学んだことをこれからに活かしてくれることを期待しています。

今夜はゆっくり休んでください。

2023年10月26日

嵯峨野高校は近代的な校舎ですが、デザインに日本のお城の要素が取り入れられています。

時計台も後ろから見ると...さもありなん。

部活紹介ビデオを見る軽音部のみなさん。きちんと並んでしまうお行儀のよさが可愛いです。

晴れた日に度々干されるワンダーフォーゲル部のテント。頑張ったね。

廊下を歩いていると...落書きでしょうか?いやいや、数式の探究でした。..そっとしておこう。

2年生は修学旅行中。

しばらく使われてない下駄箱に映る紅葉が少しずつ進んでいます。北海道でたくさんの思い出を作って、どうか元気に戻っておいで。

2023年10月23日

10月23日 新千歳空港

全団無事に北海道に到着しました。北海道はよく晴れていますが、少し肌寒いです。

このあとは、クラス別研修を経て、ルスツのホテルを目指します。各クラスの行き先は・・・

1組 白い恋人パーク

2組 登別地獄谷

3組 鮭のふるさと千歳水族館

4組 ハイジ牧場

5組 AOAO Sapporo

6組 北海道箱根牧場

7組 白い恋人パーク

8組 登別地獄谷

それぞれ、有意義な活動にしたいと思います。

2023年10月23日

第2学年研修旅行1

令和5年10月23日〜26日 北海道研修旅行

天候にも恵まれ、全クラス無事に京都駅を出発しました。

名古屋、神戸、伊丹の3つの空港から北海道新千歳空港を目指します。

今日の予定は、北海道到着後、クラス別研修として、クラスごとに別々場所で研修します。

その後、ホテルを目指します。

2023年10月21日

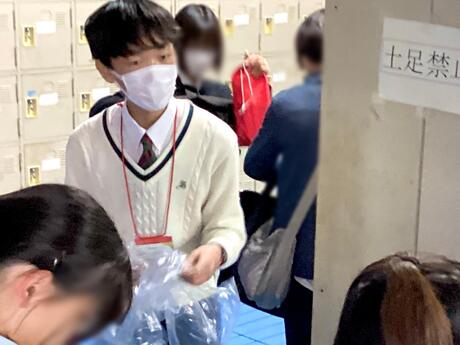

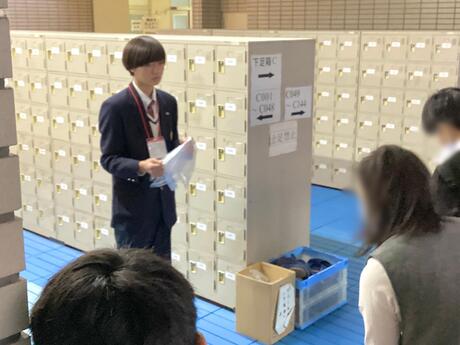

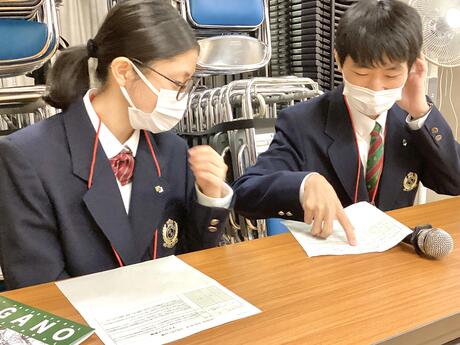

さあ、いよいよ後輩となる中学生をご案内です。

受付から司会進行まで、頑張っています!

さて、お分かりでしょうか?

つまり、嵯峨野の見どころは生徒の優しさなのです。

校舎見学をしていると、廊下の行き止まりのパーテーションが...嵯峨野っぽい!

中学生のみなさん、この壁を越えて来てくださいね!!

2023年10月21日

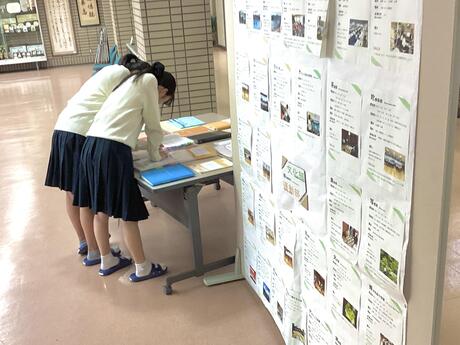

今日は後輩たちのために進学説明会の準備中。

学食のメニュー紹介や在校生による進路相談など生徒企画も賑やかです。

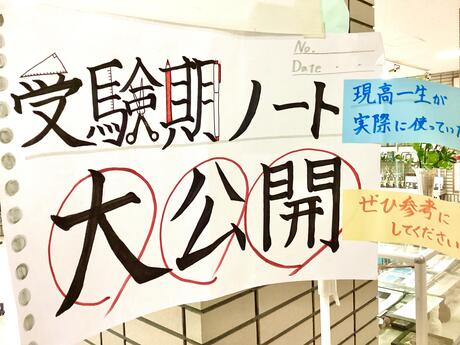

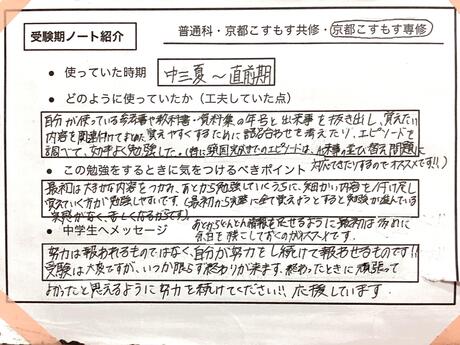

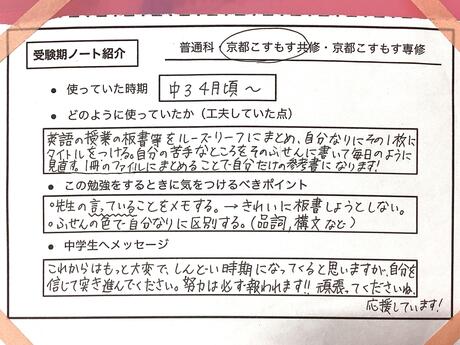

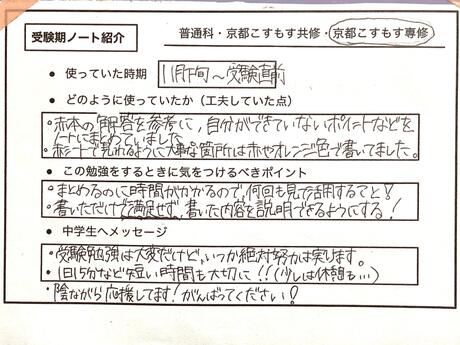

何やら熱心に見ている生徒の姿が...

なんと受験で使った自分たちのノートを展示しています。生徒いわく「自分たちがやって欲しかったことをしてあげたい」とのこと。

...そして1番に食いついたのは校長先生でした。

ノートの表紙書に書かれた受験生へのメッセージに感動されています。

生徒企画おそるべし、ある意味すでに成功です。

もちろん中学生からも大好評!

→嵯峨野の見どころ②【進学説明会】へつづく

2023年10月19日

10月19日に第2学年で研修旅行結団式を行いました。

10月23日~26日にかけて研修旅行で北海道に向かいます。それに向けて、マナーやルールなどの心構えを確認しました。

安心安全を大切に、たくさんの思い出が作れる、有意義なものにしたいと思っています。

2023年10月19日

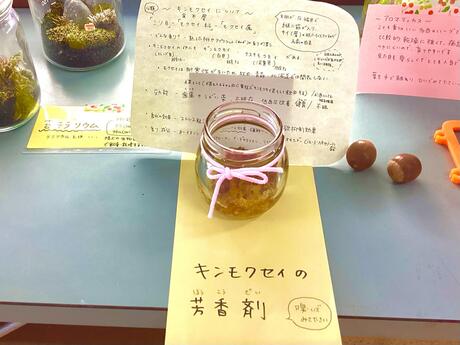

金木犀がやさしく薫る今日この頃。

秋晴れの嵯峨野の様子をレポートします。

中庭のハナミズキは下から見ると万華鏡のような美しさ。

爽籟に窓開く午後の渡り廊下。

おっと、秋の香りがここからも。

なんだか楽しい廊下展示。

...怪しい部屋ではありません。

実験中ですね。失礼しました。

渡り廊下の向こうに飛行機雲。

どうか生徒のみなさんも伸びやかに健やかに。

2023年10月12日

10月6日(金)と10月11日(水)の放課後に、3年生のボランティア委員がベランダの清掃活動を行いました。

4階を1・2・3組、3階を4・5・6組、2階を7・8組で担当して、各階HR教室のベランダを掃除しました。

季節柄、虫や砂が多く大変でしたが、終わってみると「結構きれいになった!」「案外いっぱいゴミ取れた!」など、各自が達成感を得られたようです。

2023年10月04日

アカデミックラボ「京・平安文化論」です。

「ちゅう源氏と巡る 源氏物語 京都スタンプラリー」を実施します!

この取組は、『源氏物語』の世界を、身近に感じていただくことを目的にしています。

京都には、『源氏物語』ゆかりの神社仏閣がたくさんあります。

スタンプラリーにご参加いただき、秋の京都をお楽しみください!

〈日程〉

10月28日(土)、29日(日)

11月3日(金祝)、4日(土)、5日(日)の5日間です。

〈場所〉

スタンプ設置場所は、京都市内の『源氏物語』ゆかりの神社仏閣11ヵ所と特設会場です。

①下鴨神社 ②上賀茂神社 ③雲林院 ④仁和寺 ⑤清凉寺 ⑥野宮神社

⑦天龍寺 ⑧廬山寺 ⑨清水寺 ⑩渉成園 ⑪東寺

〔特設会場〕古典の日フォーラム2023(事前に応募登録された方のみ)

〈台紙の配布〉

・本校事務室

・京都市バス・京都バスの車内

・神社仏閣11ヵ所(古典の日フォーラムを除きます)

〈景品〉

スタンプを3つ集めると、「ちゅう源氏」オリジナルコットンバックをプレゼントします!

最新情報は、X(旧twitter)やInstagramでお知らせします。

X @kyo_heian_labo

Instagram kyo_heian_labo です。

どうぞ、ご参加ください!お待ちしています!

2023年10月02日

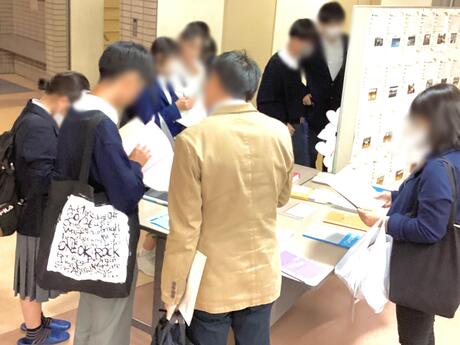

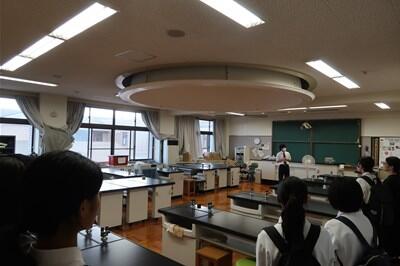

9月16・17日に本校にて進学説明会を開催しました。

当日は残暑が厳しい中、たくさんの中学生とその保護者の方々に来校していただきました。誠にありがとうございました。

全体会では校長先生からのあいさつ、在校生によるラボや学校生活についてのプレゼンテーション、学科長からの教育内容説明、選抜についての教科ガイダンスを行いました。その後、施設見学と個別相談等も行いました。

全体会の様子

全体会後の様子

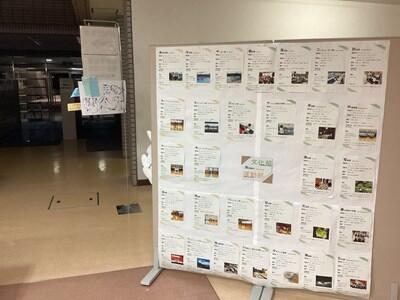

説明会前日の放課後、広報委員の企画係が集まり、展示等の準備を行いました。

来校される中学生のために、様々な企画を広報委員会で提案し、実現することができました。今回は、約30ある部活動の紹介チラシを作成し、掲示しました。そして、学校の魅力や受検のアドバイス、在校生の平日スケージュールを掲載したチラシを作成し、配布しました。

次回は10月21日に開催予定です。

2023年09月28日

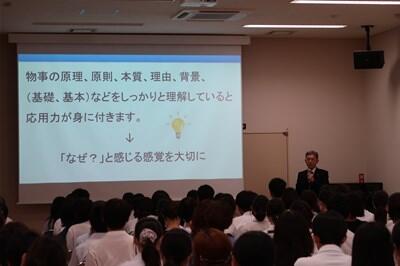

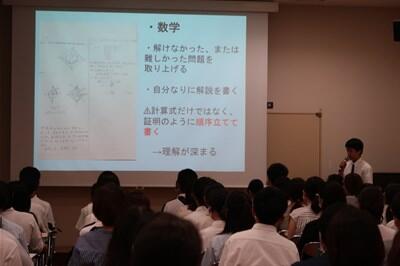

9月28日(木)7限に2学期の学年アッセンブリーを行いました。今回は、この3月に本校を卒業し難関大学に進学した3名を迎え、1年生の下半期に向けた学習を中心とした生活のあり方や、難関大学の魅力などについて話をしてもらいました。9月は文化祭・体育祭など大きな行事がある中で、学習への切り替えがなかなか難しい時期でもありますが、今日の話を聴いて意識が大いに高まったようでした。授業への取り組みや、学習習慣の確立といった、一見ごく普通の内容に関する話についても多くの生徒が共感できる点が多く、身を乗り出して聴いている生徒も多く見られました。

2023年09月27日

9月22日(金)に体育祭を実施しました。本来であれば前日21日に実施予定でしたが、悪天候が予想されるため1日順延して行いました。

今年度は4年ぶりに制限のない開催となり、生徒も教職員も楽しみにしていました。生徒の願いが天に届いたのか、当日は、清々しい気候で絶好の体育祭日和でした。

今年度はグランドに全学年、教職員が一堂に集まっての開催。ローハイドや棒取り、綱引きといった種目や、各クラスの学級旗も復活し、競技はもちろん、応援にも力が入ります。声がかれるほどに熱心にクラスの仲間や同じ団の選手を応援し、歓声があがる光景や、はじけるような笑顔で楽しむ生徒の姿には、感慨深いものがありました。

この日のために春から準備を進めてくれていた体育委員の皆さん、準備・後片付けや各種目の補助をしてくれたクラブ員・保健美化委員の皆さん、放送や実況で体育祭を盛り上げてくれた放送部の皆さんのおかげで大盛り上がりを見せた体育祭でした。ありがとうございました。

2023年09月14日

9月8日、2年生のアカデミックラボの時間に、文化・デザインラボで建築やデザインをテーマに探究する生徒を対象に、3Dプリンター講習会を実施しました。

今回、公教育の探究活動を支援するソーシャル企業として活動する、本校卒業生で一般社団法人e-donuts代表理事の方にコーディネートしていただき、株式会社Monozukuri Venturesから講師の方をお招きし、デザインについてや、プロダクトや建築といった立体構造の捉え方(プロダクトデザインスケッチ)、CADソフトウェアの使い方をレクチャーしていただきました。

生徒達は慣れないソフトの使用に最初こそ苦戦していましたが、20分ほどするとすぐに使いこなし、与えられた課題をアレンジして制作するなど夢中で取り組んでいました。

完成したデータは、本校が所有する3Dプリンターで実際に出力してみました。

この講習会で「なんとなく難しそう」と感じていた3Dプリンターが自分たちでも使用できるということを知り、今後デザインしたものを試作するにあたり3Dプリンターで試作を重ねることができる選択肢が広がったように思います。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.