SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 日々の様子

2022年11月18日

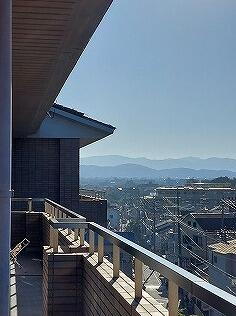

秋も深まってきました。

教室のベランダから西山を眺めても

足元を見ても

校舎の窓にも、そこかしこに色づく木々が

数日お伝えしているように、

様々な活動に取り組んでいる嵯峨野高校生の姿を彩ってくれています。

明日19日・20日は中学2年生対象の説明会

天気がやや心配ですが、初めて高校に足を踏み入れる方も多いかと思います。「進路」を考え始めるよいきっかけにしていただければ...

在校生・教職員一同心から歓迎します。

2022年11月17日

嵯峨野高校の芸術の授業は、「音楽」「美術」「工芸(染色)」「工芸(陶芸)」の1科目を選択し、芸術を学びます。

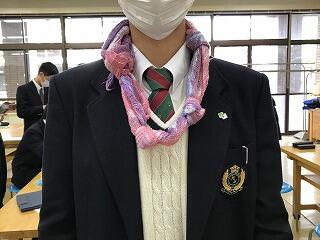

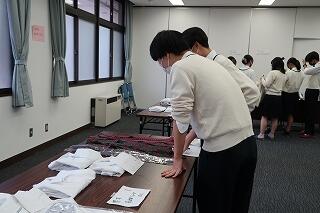

今回は、染色の授業で制作した「〇〇を身に纏うーストールの制作ー」の課題を紹介します。

これまで、絞り染めや板締め絞り染などといった技法を学び、今回はこれまで学んだ技法を応用して、個性あふれる作品制作を目指しました。

色とりどりのストールがずらりと並びます。こだわってこだわって深い青のグラデーションを作り出す生徒もいました。

完成後は実際にストールを身に纏ってもらいました。

高校生はストールを着用する機会は少ないと思います。タブレットでストールの巻き方を調べ、自分の作品が一番素敵に見えるよう、巻き方にも一工夫していました。

ストールを巻いて、中庭で写真撮影会をしました。生徒たちは作品の魅力が伝わるよう、お互いにアドバイスをしていました。

次回作でも素敵な作品を期待しています。

2022年11月16日

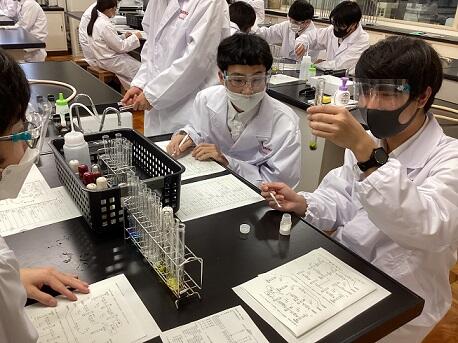

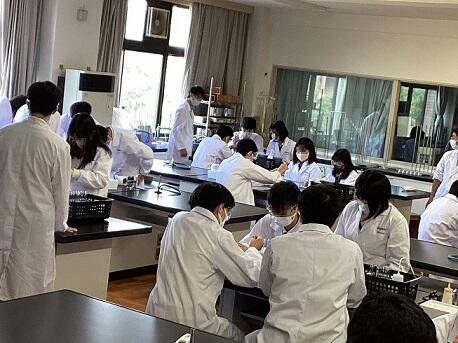

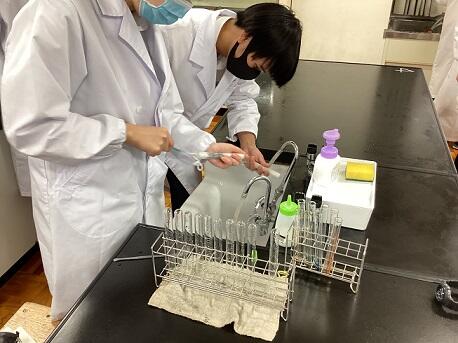

3年生理系の秋の化学は、週に1時間、実験があります。

これまでの知識を整理し、定着させる良い機会です。

そして、なにより、実際に起こる科学の現象を実感します。教科書や問題集のままの操作であるはずが、反応の時間がゆっくりであったり、同じ「白い沈殿」でも様子が違ったりして、さまざまな感動があります。「なぜ」を追究すると、奥深い自然の摂理に触れることができます。

2022年11月04日

京都府の広報紙『きょうと府民だより』11月号の特集「あなたにとって文化とは? 高校生が語る文化の魅力」で、嵯峨野高校の狂言部・軽音楽部の生徒が取材を受け、"自分にとっての文化とは何か"などについてコメントを寄せました。

11月は、文化の日(3日)や古典の日(1日)など、文化にちなんだ行事やイベントの多い時期です。

『きょうと府民だより』から、文化系の部活動に取り組む高校生の声を聞きたい、その例として、伝統文化にかかわる狂言部と、新しい文化にかかわる軽音楽部を取材したいとの依頼がありました。

取材当日は、それぞれ数人の生徒が、自分にとって文化とは何か、また狂言部や軽音楽部の魅力などについて、コメントを書いたり記者の方に話したりしました。なかなか含蓄のあるコメントも聞かれますので、ぜひ、府内各戸に配布される『きょうと府民だより』をお読みください。

『きょうと府民だより』の配布等については、京都府のホームページを参照してください。リンク先には、全ページが公開されています(pdfファイル)。

2022年11月04日

11月4日(金)2限~4限、PTA保護者等対象授業参観を実施しました。

約240名の保護者等の皆様に来校いただき、日常の生徒達の姿を参観いただきました。

2022年10月31日

校内の木々も色づき始め、秋も深まりつつあります。季節の進行とともに高校生の学びも深まり、実りの時期を迎えます。

特に高校3年生はいよいよ学業の修了期、一定の完成形へ。

以下は高校3年生、世界史の授業の一端です。

・有名なアメリカの"ニューディール政策"は連邦最高裁判所から違憲判決が出されている。大統領肝いりの政策になぜ憲法違反という判断を下したのか?

・大日本帝国の真珠湾攻撃、その報を受けて米・英・ソ・中の首脳はどう思ったか、各国の指導者の思惑を想像し、そこから太平洋戦争とは何だったのかを考える。

・1945年2月のヤルタ会談ではアメリカ大統領はソ連の対日参戦を期待しているが、7月のポツダム会談中にその考えは変わる。なぜか?

教科書に記述された基礎的な史実をもとに、生徒たちは考え、自分なりの解答を導き出します。もちろん期末テストに「...を論述せよ」と問われることへの対策でもあり、さらには大学入試への対策でもあります。ただ彼ら、彼女らの好奇心はそれにとどまりません。

「教科書を読むと、社会主義とファシズムは対極の様に思えるのですが、同質にも見えます。どのように整理すればよいのでしょうか?」

「東京裁判で日本の指導者は何を根拠に裁かれたのでしょう?なぜ連合国は裁かれていないのですか?」

ある日の3年生からの質問です。一言で回答できない難問(良い質問)が増えてきます。生徒が徐々に肩を並べつつあることを実感させられます。「嵯峨野高校生」も深まる秋です。

2022年10月17日

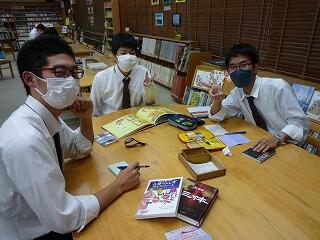

図書委員会では、ただいま読書月間に向けて準備を進めています。

放課後の作業の様子です。3年生は、選書した本のPOPを作成中。

1・2年生の企画班は、企画準備のために本を装飾しています。

読書月間は10/24(月)~11/18(金)

2年生が研修旅行から帰ってくると、嵯峨野高校での「読書の秋」が本格的に始まります。

図書委員さんたちの展示や企画をお楽しみに!

2022年10月14日

2学期の中間テストも終わり、テスト返却が行われています。

教科担当者がテスト後、教室に入る時、封筒(テスト入り)を持っているか、いないか(採点ができたか、まだできていないか)で、生徒の表情、吐息、複雑な反応が見えます。

「返ってくる」期待半分、一方で結果を見たくない気持ちもあり

いくつになっても、何回経験してもテストは嫌なものです。

結果に一喜一憂するだけでなく、これまでを振り返り、これからを考える糧となればよいのですが。(これがなかなか難しい)

わかっていたのに(なぜあの時は書けなかったのか?)

今度こそ

教室内に様々な思いが交錯します。

2022年10月07日

10月7日PTA制服リユースを行いました。約180名の生徒が参加、大盛況でした。卒業生等から寄附いただいた制服を大切に受け継いでほしいと思います。

また、制服リユース実施に向け、在庫確認などの事前準備、当日の運営などPTA役員の方々に大変お世話になりました。ありがとうございました。

2022年09月29日

秋の夕暮れに向き合う本校図書館

夕陽の下では、僅かな光源を頼りに部活の練習が続きます。

校舎内では吹奏楽部の合奏をBGMに、面談スペースで質問をしている生徒の姿。

3年生の教室からは補習の光がこぼれます。

もう6時、まだ6時

2022年09月26日

うれしい便り 其の1 先輩と繋がる

先日sagano blogの「先輩からのメッセージ」に寄稿していただいた本校の卒業生から、ブログ掲載のお礼の便りが届きました。そのメールに

「先日の体育祭のブログを拝見しました。3年生の皆さんはコロナによって奪われたものが大きく、つい「かわいそう」と感じてしまいがちですが、こんな世界を切り抜けた皆さんは、きっとまた違った力を発揮してくれることだと思います」と綴られていました。

いよいよ受験に向けて、"良い意味での緊張感"が高まりつつある3年生にとっては、出逢ったことのない先輩からのエールです。

うれしい便り 其の2 後輩と繋がる

しばらく連絡のなかった卒業生から、突然便りがありました。

彼女は大学卒業後、教職に就き、何年か後にパートナーの仕事の関係で関東に転居しました。そして新天地での生活にもようやく慣れ、お子さんも少し手が離れたこともあり、もう一度教職を目指すことにしたそうです。先日自らが経験した面接試験でのやりとりを綴ってくれています。

面接を受けた学校の教頭先生から「嵯峨野高校の京都こすもす科の卒業ですか」「最近注目の高校ですね」「いろいろと聞かせてください」と言われ、その後の面接はとても良い雰囲気になったそうです。

彼女曰く「新卒の受験の時は"こすもす?" 変わった名前ですね、と言う話題ばかりでした。嵯峨野卒業生あるあるです。」

「しかし今回は後輩の皆さんの頑張りのおかげで就職試験に有利になったかもしれません。在校生の皆さんや先生方に感謝です」

時間も場所も飛び越えて同窓生が繋がります。

2022年09月21日

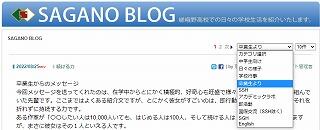

SAGANO BLOGにお立ち寄りいただきありがとうございます。

日々の学校の様子、様々な学校行事、本校独自の学習さらには部活動など様々な分野の"旬"を掲載しています。

加えて今年は本校の卒業生の方から、御自身の進路選択について、仕事・研究のやりがいなどのメッセージを送っていただいています。

本ページ上部のタグ「卒業生より」を選び、過去の掲載文もお読みください。

高校生はもとより、中学生の皆さんにとっては大いに参考になり、また我々教職員(大人)にも考えさせられる文章があります。

2022年09月18日

天候、感染者数増など様々心配していましたが、無事二日間の説明会が開催できました。

今回は通常の学校説明、生徒発表に加え、各教科からの学習についてのガイダンスも開催しています。

各教科が大切にしていること、学び方、出題ポイント、限られた時間の中でどう伝えるか、各教科で議論をして、準備をしてきました。

初めてガイダンスを担当する教員もいます。初日の説明会運営の仕事の後、遅くまで「教案」と向き合っていました。

御参加いただいた方々に負けない、教科担当の熱意をお感じいただけたでしょうか?

2022年09月17日

天候は何とかもってくれそう

無事進学説明会が開催できそうです。生徒・教員それぞれの部署で準備を整えて

週明け予報の台風対策もしつつ

お迎えする正門の、落ち葉を掃く副校長の気遣いも見られます。

出来ることは精一杯やりました。

お気をつけて来校いただき、嵯峨野高校の空気をお感じください。

2022年09月16日

図書館より、とこのは祭期間中の図書委員会活動について紹介します。

現在「本の福袋」の貸出を実施しています。

3年図書委員が、それぞれテーマを決めて本をセレクトし、福袋を作成しました。「こんな結末聞いていない!」「近くて遠い未知の世界」「人類モ不死身ニナレル?」など、様々なテーマの福袋が用意されています。

図書館入口前の廊下で展示。どの福袋にしようかな?

館内では、1・2年図書委員による企画展示がおこなわれています。

【想像あらすじ】

タイトルと表紙から、あらすじを想像して創作しました。まるで本物のような紹介を楽しみます。(もちろん、裏面に本来のあらすじもあります!)

【本を内容を実践してみた!】

実験やハンドメイドの本を元に、実際に作成しました。ジオラマやオリガミの他、数学パズルを作ってきた図書委員さんもいます。

【嵯峨野高生のおすすめ本】

1・2年図書委員によるおすすめ本紹介POPです。紹介された本のリストは、本校図書館のページから見ることができます。

図書館は、図書委員をはじめとした生徒たちの活動と先生方の協力に支えられています。展示や企画のなかから、様々な人の視点や感性を見つけて楽しんでください。

2022年09月14日

誰が決めたのか、9月14日は「コスモスの日」だそうです。

勝手に本校にゆかりのある様な気になります。

文化祭も終わり、平常授業を開始しています。残念ながら、国内の感染者数は依然として高止まり傾向、本校生にも感染者は出ています。

十分とはいきませんが授業配信など工夫をして、平常の学校生活を維持しています。

週末には中学生対象の進学説明会を開催します。昨日の放課後、生徒のボランティアスタッフが当日の配付資料準備をしてくれました。

本校茶室「里仁軒」横の「百日紅(サルスベリ)」はまもなく「100日」なのか、開花期も終盤を迎えようとしています。季節は着実に秋へ。

高校3年生にとっても、中学3年生にとっても大切な季節です。

今説明会も感染対策をとりながら、開催すべく準備を進めています。

お申込みいただいた中学3年生の皆さん、保護者の皆さまも、体調管理にはくれぐれもご留意いただき御参加ください。

2022年09月09日

今日は2学期に入り初めてのアカデミック・ラボ活動日です。数学ラボでは、1学期中に編成した探究班に分かれて各テーマに関するレポートを夏休み中にまとめてもらいました。本日のラボはメンバー内でのレポートの情報交換から開始しました。

交流を通じて各生徒がおぼろげに抱いていた課題点が少しずつ整理されていきます。数学ラボでは、そういった課題点について、いかに数学的な切り口を見出し、かつ自分達が学んできた数学の知識を手法として探究活動に結び付けていくかが高い壁となって立ちはだかります。

ふと見ると、1つの数式を作り、それについてメンバーで議論していました。「安全性」といったキーワードも見受けられます。今後どのように数学的な活動が膨らんでいくのでしょう。

千里の道も一歩からです。

最後に次回の活動までに各自が調べておくことを整理し、分担することなどをお互いに確認しました。担当教員の指示ではなく、生徒達が自ら考えて今後の方向性を設計していく様子はとても頼もしい思いがしました。

2022年09月08日

文化祭明け、生徒も教員も喧噪のあとの空虚感の中で、平常授業を開始しました。

1970年代の吉田拓郎さんは(当時の世相から)"政治闘争"に

1990年代の桑田佳祐さんは"恋愛"に、

その、"たぎる思い"をぶつけたものになぞらえて、"祭りのあと"の空虚感を詠っておられます。

自分の思いを他人に伝えることのむつかしさ、そして通じ合えた時の喜び

なんとなく集まっていたクラスが、本当の意味でクラスになれたこと

目指した結果は得られなかったものの、大きな「何か」が得られた

文化祭って、本当に良いものです。

「人生の目的は、何をなすかではなく、何をなそうと胸を焦がすかである」(ハリール=ジブラーン)

費やした熱量に比例して、気怠さは増幅します。

ただ、上記の曲も、その虚しさに折り合いをつけて、次への胎動を歌い上げています。

形あるものは即座に解体し、"充実感"を各自の胸に仕舞い込み

日常への回帰、再スタートを切りましょう。

昨日のうちに学習環境を整え

始業前にはいつものように、早く登校して、自習している3年生もいました。

2022年09月02日

文化祭準備期間で大切なことは「切り替え」

午前中は授業に集中し、午後の活動時間はみんなで協力して

1日の活動時間の終わりには、明日の授業に向けて、教室の整頓が必要です。

しかし終了時刻が近づいても、絵の具が乾いていないことも多々あります。そんな時は教室に広げて、夜間に乾かしておいて、翌朝少し早い目に登校することもあります。

翌朝登校してみると微調整が必要だったり

もう少し乾かす時間が必要だったり

2022年08月26日

「青春は"密"なんです。」 心に響く表現でした。

思わず 「その通り」

夏季補習も終わり、週明けからは正式に授業も始まります。

制限(感染対策)は依然として続きますが

やらねばならないこと(教科学習・部活動他)に加え、さらに自主的に様々な活動に取り組んでいます。

誰かに何かを言われるのではなく、主体的に...

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.