SAGANO BLOG

- >

- SAGANO BLOG

- >

- 日々の様子

2023年09月07日

アカデミックラボ「京・平安文化論」ラボです。

「京・平安文化論」ラボでは、『源氏物語』などの平安文学の研究はもとより、古典離れを課題として探究活動を行っています。

この取組が認められ、第3回「古典の日文化基金未来賞」をいただくことになりました。

この賞は、古典の研究・普及・啓発に取り組む個人や団体に授けられます。

令和5年9月3日京都コンサートホールで行われた授賞式に行ってきました。

名誉総裁の彬子女王殿下をはじめ、都倉俊一文化庁長官、京都府知事、京都市長など、多くの来賓の方々がいらっしゃる盛大な授賞式でした。他の受賞者の皆さんも、古典に真剣に向き合って、伝統や文化を守っていこうとする素晴らしい取組をされていました。

ラボ生の声を紹介します。

Q1 今の気持ちを教えてください。

たいへん光栄なことと感じています。私たち「京・平安文化論」ラボは、毎年、嵯峨野高校の2年生の16名が探究活動を行っています。先輩からのバトンを引き継ぎ、毎年アップグレードさせてきた様々な企画をこのような形で評価していただき、とても嬉しく思います。

14の企業様、市内の11ヶ所の神社やお寺、京都先端科学大学教授の山本淳子先生、イラストレーターのながたみどり先生、そして、古典の日推進委員会の皆様のご支援がなければ、今日を迎えることはできなかったと思っております。私たちの「挑戦したい」という気持ちを支えてくださることに、感謝申し上げます。

Q2 苦労したことはありますか?

まず苦労したのは、お寺や神社に協力を依頼することから始まった6年前の先輩方だと思います。また、コロナ禍による活動の制限もありました。しかし、英語版のサイトを完成させることができました。英語版のサイトを作る際には、日本固有の概念を英語で伝えるのが難しいと感じました。

Q3 今後の目標は?

嵯峨野高校の中だけではなく、より多くの皆様に古典に親しんでいただけるような取組を目指していきたいと思っています。今年は、洋菓子のジュヴァンセル様にお願いして、ケーキや焼き菓子、チョコレートで、『源氏物語』の登場人物を表現します。ジュヴァンセル様の店頭でも購入していただけます。販売時期が決まりましたらお知らせいたします。今回、賞をいただいたことによって、より多くの方に私たちの活動を知っていただき、そのことが、古典に興味を持っていただけるきっかけになればと思っています。京都の魅力や、平安文化の魅力を広めていけるよう、今後も頑張っていきます。この度は、本当にありがとうございました。

2023年09月01日

9月5日6日に開催される「とこのは祭文化の部」に向け、今週火曜日から本格的にクラスの文化祭活動が始まっています。

今年度は4年ぶりにコロナ前の実施形態に戻した文化祭・体育祭を行います。昨年度まではなかった取組が増え、生徒達は思い切り活動しているようです。

3年生もこの期間、この時間だけは受験勉強を忘れ、活動を楽しんでいます。残暑厳しい日々ですが、熱中症対策をしっかりとりながら、各クラスの個性を舞台発表で存分に表現して欲しいと思います。

2023年05月08日

4月28日(金)のアカデミックラボの時間に、文化・デザインラボでは、河井寛次郎記念館にフィールドワークに行きました。

河井寬次郎記念館は、大正・昭和に活動した陶工・河井寬次郎の住居・仕事場をそのまま記念館にした施設です。生徒達に「暮らすことと工芸の繋がり」を肌で感じ考えてほしいと思い、このフィールドワークを計画しました。

建物の設計、館内の家具や調度品は河井寛次郎がデザイン・制作しており、室内の隅々まで河井寛次郎の美意識を感じることができます。

現代と大正・昭和の住居や暮らし方の違いを確認しつつ、どこか懐かしく、居心地の良い空間に生徒たちははじめは物珍しそうにウロウロと館内を鑑賞していましたが、時間が経つにつれ椅子に座ってじっくりと窓の外の風景を見たり、展示されているオブジェに関心を持って思いを馳せてみたりと思い思いに時間を過ごし、閉館時間までたっぷりと鑑賞しました。

これからこの体験がどのように生徒たちの探究活動に活かされるか楽しみです。

2023年05月02日

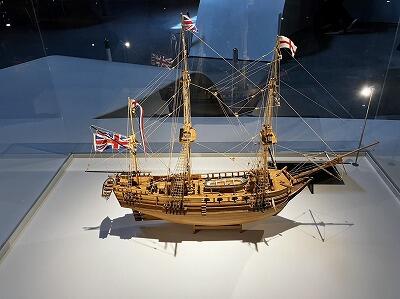

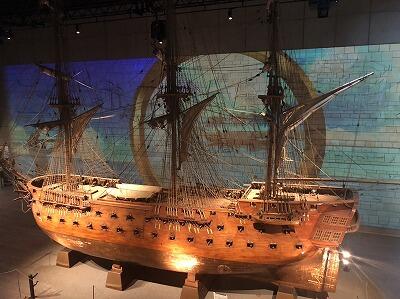

4月21日(金)、春の陽気が心地よい日に、3年生は野外活動として神戸散策を行いました。歴史と文化が豊かな都市である神戸を肌で感じることができました。集合場所であるメリケンパークの目の前に広がる海も気持ちのよいものでした。

グループ活動も充実していました。計画に従って、クラスメイトと博物館や歴史的建造物などを巡りました。神戸ならではのグルメも楽しんでいました。

野外活動を通して、クラスメイトとの交流が深まり、有意義な時間を過ごすことができました。

以下、生徒たちが散策中にグループで撮影し、Googleクラスルームを通じて提出した写真です。春の神戸の雰囲気を味わえる素敵な写真をご覧ください。

2023年04月28日

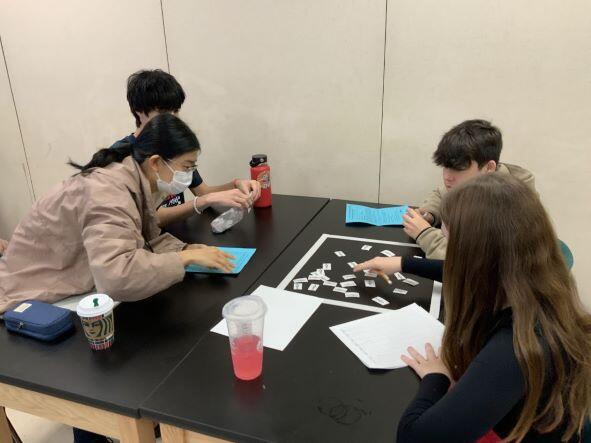

4月27日(木)2限に本校コモンホールで1年4組・5組・6組の生徒を対象に、第1回ロジカルサイエンスの授業を行いました。

ロジカルサイエンスの授業では、探究活動に必要となる基礎的な技能を習得することを目指しており、年度後半には、問いづくりや文献調査、論文の執筆も行う予定です。

第1回の授業では、ガイダンスの後、各クラスの担当教員を紹介しました。その後、生徒たちは小学校や中学校で取り組んできた自由研究や調べ学習について思い出し、どのようなことに取り組んできたかをまずペアで共有した後、全体で共有しました。

発表してくれたものの中には「オジギソウはなぜおじぎをするのか」「自分たちの住んでいる町を魅力的にするためにはどうすればよいか」など興味深いものがたくさんありました。

来年度のアカデミックラボ(課題探究活動)に向けて、1年間主体的に取り組んでくれることを期待しています。

2023年04月28日

4月最後の授業日は、暖かな陽がさす気持ちの良い日になりました。

嵯峨野高校の敷地内のツツジや薔薇も美しく咲いています。今日のような天気が良い日は花の香りがふわりと広がり、心が豊かになります。

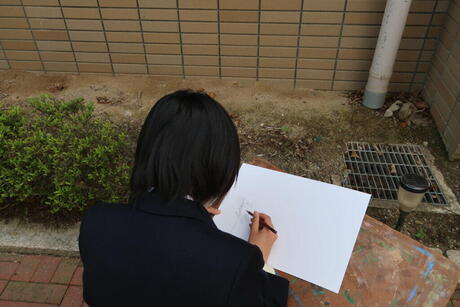

美術Ⅰの授業では、校舎内の植物をモチーフに日本画を制作する課題に取り組んでいます。今日は2時間写生スケッチを行いました。

生徒たちは集中して制作に取り組んでいました。じっくりとモチーフと向き合い、写生することで、視野が広がったり、アイディアが膨らみます。今日の授業では、画用紙に写った葉の影に興味を持ち、それをなぞっていたり、普段なら見落としてしまうだろう切り株から出ている新芽に注目して描いたり、複雑な葉の重なりを根気強く描いたりしていました。ごく自然に生徒たちは探究心を持って取り組んでおり、とても有意義な授業になりました。

2023年04月25日

4月21日(金) 第2学年で大森リゾートキャンプ場にて野外活動を実施しました。

3年ぶりに実施した野外活動でしたが、天候にも恵まれ、楽しく過ごすことができました。大きな怪我もなく、準備や片付けなども、スムーズに進められました。率先して動いたりやそのフォローに回ったりしながら、お互いに「ありがとう」と声をかける姿がたくさん見られました。

前日には、班ごとに買い出しをしたり、各自で下調理をするなど、当日、スムーズに調理が進められるように生徒たちは準備をしていました。

火起こしに苦労しながらも、班で協力して調理していました。メニューはバラエティーに富み、BBQや焼きそばなどを中心に、餃子を作っていた班もありました。

野外活動が終わるころには、新クラスの緊張も解け、打ち解けていました。2年生として、良いスタートを切ることができたので、今後につなげていきたいと思います。

2023年4月25日

2023年04月10日

4月10日(月)体育館にて着任式と始業式が行われました。

着任式では、新たに赴任された先生方の紹介がありました。

始業式の式辞では、吉村校長先生から「思いを遣る」ことの大切さについてお話がありました。

常に相手の立場で考え、自分の考えを伝えるときには聞き手・読み手の立場を想像し、グローバル社会においては、遠い国の情勢に思いを馳せ、自分の将来については、10年後、20年後を思い描くこと。生徒たちは校長先生の話を集中してしっかりと聞いていました。

生徒指導部長・加藤先生からは本年度の生徒指導方針として、「信頼」をテーマに、「安心安全」「全員主人公」「感謝」について、具体的な話がありました。

2023年03月25日

2023年3月23日

アカデミックラボ 数学活用ラボ所属の2年生5名が、第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学主催「高校生サイエンス研究発表会2023」(全国から243件の研究発表)にて、研究発表を行いました。

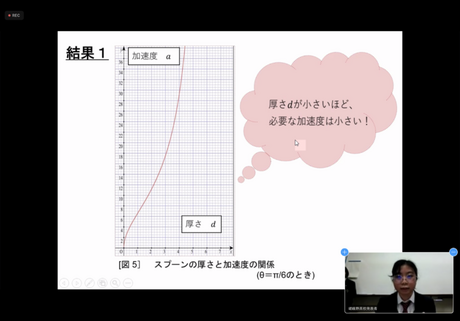

研究発表1 最後の一粒をすくえ!

「炒飯のご飯粒など最後に残った一粒をどうしたら簡単にすくえるのか」という身近な疑問をきっかけに、スプーンの厚さや平皿とスプーンのなす角(入射角)が物体のすくいやすさにどのような影響を与えるのかについて、力学的視点から力のモーメントのつり合いに着目した研究

研究発表2 癒し空間をつくるフラクタル図形の日除けへの利用

「木漏れ日が心地いいと感じるのはなぜか」,「"日を適度に遮り,適度に風が抜ける"この"適度"とは具体的にどの程度なのか?」という問いのもとで、実測予定日に合わせた遮光角をもつシェルピンスキーの四面体で日除けを自作(3Dプリンター)し,日除けの放射環境への影響を捉える研究

今回、この2チームは学校外の研究発表会に初めて参加しました。

研究を伝える難しさや、テーマのおもしろさを伝えるための工夫の余地など、今後に向けた課題も見つかったようです。研究発表会への参加経験は、多くの気づきと学びを与えてくれます。

この経験を自信につなげて、今後さらに研究の奥深さと楽しさを感じてほしいと願っています。

2023年3月25日

2023年03月24日

3月24日、第17回科学地理オリンピック日本選手権および第19回国際地理オリンピック選抜大会で銅メダルを受賞した3年生川﨑さんが校長室に受賞の報告に来てくれました。

銅メダル受賞の朗報は卒業式前日に届きました。そして本日、国際地理オリンピック日本委員会から届いた賞状、メダルの授与とともに、遅ればせながら嵯峨野高校教育賞の表彰も行いました。

賞状授与の後、川﨑さん、橋長学校長、加藤第3学年部長と談話する時間がありました。

先生方から「地理オリンピックが開催される予選の12月、本選の2月中旬は受験勉強の大変な時期。それでも挑戦しようと思った理由は?」との質問に川﨑さんは「2年生の時にもチャレンジしたが、その時は僅差で2次選抜には行けなかった。去年から3年生でも挑戦しようと決めていた。」「12月は大学入学共通テストのため地理の勉強をしていたが、2月の二次選抜は、国公立大学前期入試1週間前だったこともあり、地理オリンピックの勉強は出来ていなかったが、結果が出せて嬉しい。」と語ってくれました。

また、「大学二次試験1週間前に地理オリンピックがあり、それぞれの挑戦で緊張はしなかった?」という質問には、「陸上部に所属していて、試合にも出ていた。陸上のスタートはフライング1回で失格になる。その時のプレッシャーや緊張感を経験していたので、大学入試は落ち着いて取り組むことができた。」と答えてくれました。

日々の学習だけでなく、部活動や校外の活動にも真摯に取り組み、それぞれの活動の中から多くの学びを得て素晴らしい結果を残してくれました。

川﨑さんは、この春から京都大学農学部に進学し、ロボットファーミングについて学ばれます。

大学でも更なる飛躍を期待しています!

おめでとうございます!

学校長、第3学年部長とともに記念写真

2023年03月23日

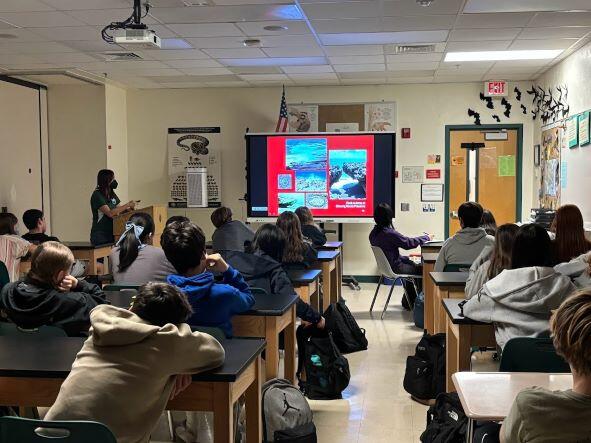

3学期の情報Ⅰの授業(1年生)では、SDGsをテーマにグループで探究学習に取り組みました。

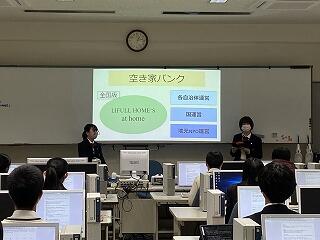

まず各グループで探究テーマを考え、問いをつくり、仮説を立てました。そして、情報収集、情報整理を通して結論を出し、最終的にはクラス内で発表会を行いました。来年度のアカデミックラボやスーパーサイエンスラボに向けて良い経験になったのではないかと思います。

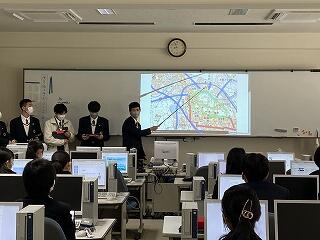

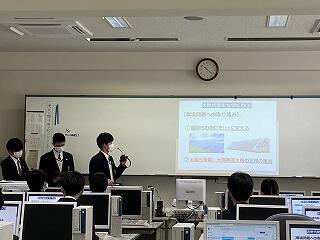

以下の画像はクラス発表会の様子です。

各クラスの中で最も優れた発表をしたグループがクラス代表となり、3月14日(火)に「情報Ⅰ 合同発表会」において発表を行いました(動画配信により実施)。各クラスのテーマは以下のとおりです。

1組「家庭の対策のみで, カーボンニュートラルを実現することは可能か.」

2組「目指せ!子供カフェー 子供食堂より気軽に行くことのできるカフェみたいな存在を目指してー」

3組「代替肉の可能性について」

4組「〜亀岡の活性化策を考える〜交通アクセスの向上と次世代のまちづくりは亀岡の活性化に必要なのか」

5組「流行によって男女間のファッションの格差がなくなっていくだろうか?」

6組「コーヒーは再利用されているのか」

7組「貧困をなくせば飢餓はなくなるのか」

8組「フードロスについて」

2023年03月23日

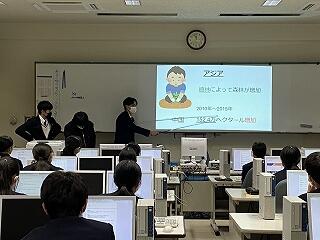

以下の画像は合同発表会の様子です。

教員による評価と生徒による投票の結果、4組が最優秀賞、6組と2組が優秀賞に輝きました。おめでとうございます!受賞クラスの該当生徒には、後日表彰状を贈呈しました。

受賞したグループはもちろんですが、どのクラスもさすが代表!と感じるような素晴らしい発表をしてくれました。お疲れ様でした。

2023年3月23日

2023年02月10日

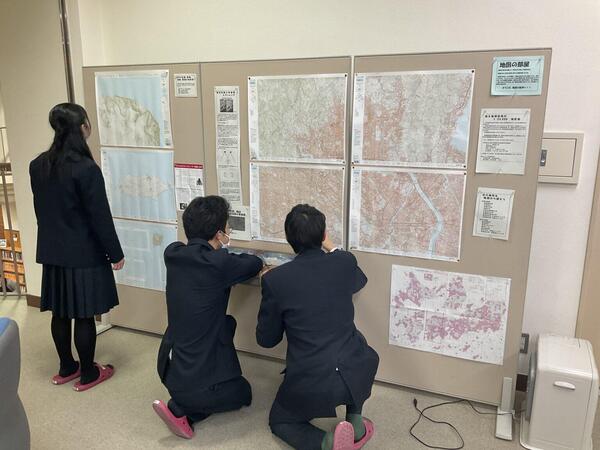

次年度、新科目「地理総合」必修化に伴い、本校図書館に「地図の部屋」という紙地図展示コーナーを設置しました。国土地理院発行1/25,000地形図の本物を見たことのない生徒たちも、実物を目にすることができます。またどこで購入できるかも説明しています。そのほかに日本の最北端・最南端・最東端・最西端の地形図、100年前の京都市内の地図、都市圏活断層図、京都市右京区のハザードマップ、土地分類基本調査の地形分類図など各種地形分類図・表層地質図・水系図などを展示しています。また、航空写真の実体視体験コーナーも設置しました。防災教育にも活用していく予定です。ちなみに本校図書館には、全国の国土地理院発行1/25,000地形図図幅が全て揃っています。

2023年02月01日

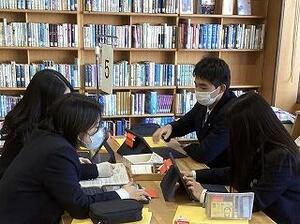

ロジカルサイエンスの授業では、2学期の後半から探究活動を行っています。

各グループで問いを立て、文献調査などを通して自分たちの主張の根拠となるデータを探し、最終的には論文を執筆します。

探究活動の一連の流れを体験することによって、来年度に取り組むアカデミックラボにつなげてほしいと思います。

2022年12月28日

2022年もあとわずか

年の瀬を惜しむように、部活動の声が響いています。

高校時代の大切なこと

自分を見つめ、自分の道を見出そうとすること

でも、なかなかやりたいことが見つかりません。

ようやく見つかったと思えば、それがとてつもなく高い壁であることが多く

前向きになれたり、挫折したりの繰り返し

そんな嵯峨野生たちの奮闘の1年が終わろうとしています。

新たな扉を開き、チャレンジに向かう区切りの師走です。

SAGANO BLOGはシステムメンテナンスのためしばらく

お休みとなります。

2023年、準備が整いましたら再開します。

2022年12月22日

12月13日(火)~15日(木)の昼休み、図書館にて「Library Concert」を開催しました。

吹奏楽部によるアンサンブル曲が演奏されました。

様々な楽器の音色をじっくり聴くことができるのが、アンサンブルの魅力です。

司会も、吹奏楽部員が担当しました。

定員を設けての開催でしたが、3日間で約290名の生徒や教職員が来場し、いつもとは違う雰囲気の「音が満ちあふれる図書館」を楽しみました。次回開催をお楽しみに♪

2022年12月20日

12月15日(木)7限

3年生を対象に、第2回共通テスト説明会を行いました。受験票や成績請求票、受験上の注意についての説明を聞きました。先日受験票も届き、いよいよ目の前に迫ってきた共通テスト本番。あと30日。ベストを尽くして準備をし、本番に臨む覚悟も新たにしつつ、終始落ち着いた表情で説明を聞いている姿に頼もしさを感じました。

同じ12月15日(木)7限

2年生を対象に、卒業生講話を行いました。昨年度の卒業生6名が、いよいよ受験生となる2年生に、受験生としての経験をもとにアドバイスをしてくれました。身近な先輩たちの体験談には説得力があり、食い入るように卒業生を見つめ、うなずきながら聞いている様子が印象的でした。先輩たちに大きな刺激と勇気をもらったようです。

卒業生講話に協力してくれた卒業生に、「今、この時間、3年生は共通テスト説明会を受けています」とお話したところ、卒業生たちは口々に「ちょうどその時期ですね!」「もう1年たつんですね!」。充実した学生生活を送っているからこそなのでしょうが、この1年がとても早く感じるそうです。1年前、先輩たちも同じように共通テスト説明会を受けていました。2年前は、同じように、大学受験を控え不安な気持ちも抱えながら卒業生講話を受け、勇気をもらっていました。

嵯峨野生一人一人の経験が、順繰りに、後に続く後輩たちの挑戦を支える勇気となっています。

1年生は1年生の、2年生は2年生の、そして3年生は3年生の、それぞれにとってチャレンジの冬です。「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」。寒く暗い冬ですが、ひとりひとりにとって、じっくりと力を蓄える冬となりますように。

2022年12月13日

熱戦が続くFIFAワールドカップ

Japanの戦いぶりから、あらためて「最後まであきらめない姿勢」の大切さを学びました。

3年生にとっては、近づく大学入学共通テストに向けて

1・2年生は部活動、ラボ、自習室において

あと1点、もう少し、最後まであきらめない(自分との)闘いが続きます。

2022年12月09日

11月20日(日) 和歌山県立橋本体育館にて、第42回近畿高等学校総合文化祭マーチングバンド・バトントワリング部門が開催され、

京都府の代表として本校のバトントワリング部が参加しました。

出場全9校のうち、マーチングは3校、バトンは5校、ポンポンは本校のみが演奏・演技披露を行いました。

今回披露した「Ancient China ~from World Music OFCL~」は、6月の京都府の大会で披露した演技を再構成したものです。

本校のバトントワリング部では集団美が表現できるように生徒自らがプログラムを構成しています。

きれいな円を作れるように何度も練習をしました!!

縦一列に整列し、順番に大きく円を描いていく「連携」では会場から大きな拍手をいただきました!!

演技を終えた後の写真です。

これまでの練習の成果を発揮することができ、みんな満足した様子です。

近畿高等学校総合文化祭は3年ぶりの参加となりました。

生徒は大会に参加できた喜びを感じるととともに、他府県の演技を参観させていただいたことで更なる高みを目指す決意をしていました。

日頃ご指導いただいているコーチ、大会実行委員の方々をはじめ、大会参加にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.