部活動

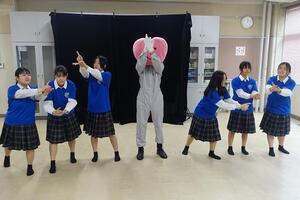

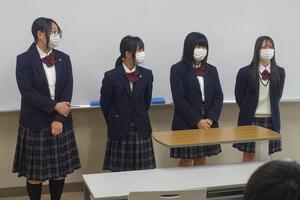

「マジック&手話歌」発表の様子です。今回は部員6名での発表でしたが、発表直前の緊張から始まり、得意&新作マジック、「パプリカ」、「世界に一つだけの花」を手話で披露しました。夏休みに練習した成果を思う存分発揮し、利用者のみなさんをはじめ職員の方々にも楽しんでいただきました。

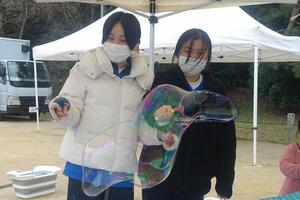

8月3日(日)、ケアハウス サウスヴィレッジ向島「ミニ夏祭り」(社会福祉法人洛南福祉会主催)に部員11名が参加しました。食事の準備、マジック&手話歌発表、カラオケ大会など、本当に様々な経験をさせていただきました。職員の方から「利用者の皆様も、私達職員も元気いっぱい頑張ってくださる高校生のみなさんからたくさんのパワーを頂きました。にこやかにお手伝いくださる姿に感謝の気持ちでいっぱいです。また、パフォーマンスも素晴らしく、利用者様も孫を見守るような様子で楽しんでおられました。本当にありがとうございました。」とねぎらいの言葉をいただきました。8月24日(日)の特別養護老人ホームでの「納涼祭」も楽しみにしています。

「第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」の予選を通過し、鳥取県で開催される本大会に出場することになりました。この大会は、「演劇・コント・ポエム等部門」と「ダンス・歌唱部門」に分かれて、得点順枠4チーム、合同チーム枠1チーム、初出場枠2チーム、開催地枠1チームの計8チームが本大会に出場できます。

今回は、「ダンス・歌唱部門」にエントリーしましたが、本校は第3回の本大会に出場しているので、予選を通過するには、得点順枠の4位までに入らなければなりませんでした。エントリー数は27チーム、結果は得点順枠の5位でした。しかし、合同チーム枠への応募がなかったこと、開催地(鳥取県)チームが得点順枠・初出場枠に含まれていたので、開催地枠の選出がなかったことを受けて、得点順枠が6チームとなり、本大会への出場が決まりました。

本大会は、9月14日(日) エースパック未来中心(鳥取県倉吉市)で開催されます。当日は、YouTubeでLIVE配信されますので、応援をよろしくお願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCOXNXCpk8lOMHP9bcUI2LWQ

7月19日(土)午後、宇治市にある大倉産業株式会社物流倉庫にて、2025年度「こども支援プロジェクト」第1次発送に、ボランティア部(南)の部員12名と卒業生の部員10名が参加しました。

「こども支援プロジェクト」とは、学校給食のない長期休暇中に十分な食事を摂ることができず、「休み明けに痩せて登校してくる子どもがいる」という事態に危機感を抱いたフードバンク団体が始めたプロジェクトです。京都では、2018年度よりNPO法人セカンドハーベスト京都さんがこのプロジェクトを始められました。ボランティア部(南)として、初年度から今回で21回目の参加となり、発送準備に参加した部員は、のべ231名を数えます。今回も府民や企業から寄せられた寄贈品、寄付金で用意した食品を1世帯ごとにダンボールに仕分けをするなどの発送準備に協力しました。京都市、八幡市、宇治市の1,200世帯約2,500人の子どもたちに向けて、米やレトルト食品、缶詰、お菓子など計35品を子どもの喜ぶ顔を想像しながらダンボールに詰めました。

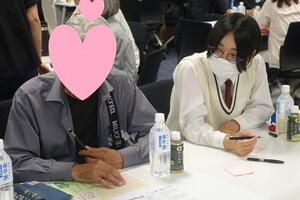

1学期期末考査の最終日となる7月3日(木)、八幡支援学校小学部との昼休み交流に、部員6名が参加しました。今回は、「小学部の児童のみなさんと一緒に昼食を摂り、そのあと遊ぶ」という交流で、小学部の5クラスに部員が1、2名ずつ入らせていただきました。普段の昼休み交流とは違い、少し長い時間の交流だったので、より楽しい時間を過ごすことができました。2学期期末考査最終日も楽しみにしています。

6月21日(土)、京田辺市立社会福祉センターで「第34回食料支援&生活相談会」(主催:食料支援ボランティア団体「ぬくもりの絆」)が開催され、部員8名が参加しました。午前9時から準備を始めましたが、その時には今回も多くの方がすでに並んでおられました。1.5㎏のお米の計量や各食品を机に並べた後、10時30分から配付をしました。今回は約35分で用意した食品がなくなりました。次回は8月16日(土)に参加する予定です。

《初参加の部員感想(抜粋)》たくさんの人が来られたのを見て、少し驚いた。私が担当した場所は、「整理券をもらい、食料の入った基本の袋を渡し、次へ誘導する」だったが、どのようにすれば来られた方に言いたいことが伝わり、理解してもらえるのかを自分なりに工夫することができた。口頭での誘導では、うまく伝わらないことがあったので、矢印などで動線が見て分かるようにすることも今後考えていきたい。

6月14日(土)、八幡市役所で開催された、八幡市主催「防災・市民広場づくり」ワークショップの第1回目に、部員12名が参加しました。このワークショップは、八幡市の旧本庁舎を解体し「防災・市民広場」が整備されるに際し、参加者のアイデアをできる限り反映するために開催されました。今回は、「つくりたいモノ・やりたいコトを集めよう」をテーマに、小学生から高齢者まで約120名の方が参加され、部員たちは高校生の視点でたくさんのアイデアを出していました。第2回は、8月30日(土)に開催される予定です。

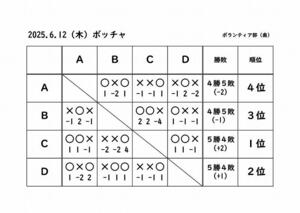

6月12日(木)、ボッチャ体験をしました。4チームに分かれ、総当たりで各3エンド(1チームにつき9エンド)ずつ試合をしました。最初は1チーム3人に「自由に投げる」、「座って投げる」、「利き腕でない方で投げる」という条件をつけました。その後は、自由に投げることにしましたが、試合を重ねるごとに上達していき、白熱した試合が展開されました。介護福祉科3年生が介護実習のため不在でしたが、人間科学科3年生2名を中心に楽しい時間を過ごしました。

ボッチャという競技は、年齢、性別、障害のあるなしにかかわらず、すべての人が一緒に競い合えるスポーツで、パラリンピックの正式種目です。ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、両チームが赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競います。

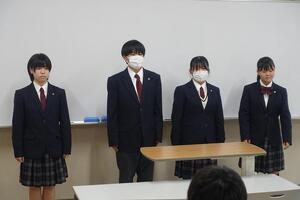

6月7日(土)、「第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」にエントリーするための予選動画を撮影しました。予選に挑戦する8名は、これまでの練習の成果を発揮するために、納得がいくまで撮影を続けました。今回も、八幡市社会福祉協議会非公式キャラクターの「ちょボラーマン」、男山手話サークル様に協力をしていただきました。7月18日(金)に予選審査会の結果発表がライブ配信される予定です。「努力は報われる」と信じて、結果を楽しみにしています。

6月5日(木)、5、6棟間の窓ふきをしました。1年生にとって初めての窓ふきだったので、2、3年生がやり方をレクチャーしながら新聞紙で磨いた後、ガラスワイパーで丁寧に仕上げるなど、楽しそうに取り組んでいました。介護福祉科3年生へ、介護実習がんばれ!by顧問

「第12回全国高校生手話パフォーマンス甲子園」が、9月14日(日)に鳥取県のエースパック未来中心で開催されます。ボランティア部として2年ぶりに予選にエントリーするために、4月中旬から練習を始めています。今回は、ちょボラーマン(八幡市社会福祉協議会非公式キャラクター)にも協力してもらいながら、3年生を中心に手話メンバー7名と裏方1名で頑張っています。今回も、男山手話サークルの皆様に手話の指導をしていただき、感謝しています。

5月1日(木)、新入部員を迎えて初めての部活動をしました。自己紹介では、2、3年生は将来の夢やボランティア部に入ってよかったことについて、1年生はボランティア部に入った理由について話をしてくれました。3年生8名、2年生5名、1年生9名、計22名で今年度もボランティア活動を頑張ります。

《部長談》「ボランティアがしたかった」、「部活動紹介の動画を見て楽しそうだと思った」などと話してくれた1年生が9人も入部してくれたことを嬉しく思います。総勢22名になったので、先輩方から受け継いだボランティアはもちろん、新たな活動にも積極的に参加していきたいです。1年生の手本になれるように、2、3年生が先頭に立って引っ張っていきたいです。

4月19日(土)、京田辺市立社会福祉センターで「第33回食料支援&生活相談会」(主催:食料支援ボランティア団体「ぬくもりの絆」)が開催され、部員5名が参加しました。午前9時から準備を始めましたが、その時には多くの方がすでに並んでおられました。1.5㎏のお米の計量や各食品を机に並べた後、10時30分から配付しました。今回も多くの方が利用され、約1時間で用意した食品がなくなりました。次回は6月21日(土)に参加する予定です。

《部員感想(抜粋)》今回は、お米が入った袋を入り口で渡す担当だった。袋を手渡すとき、「こんにちは。重たいので気を付けてください。」としか言えなかったのが反省点だ。また、机で動線が作られていたので、進み方が分かると思ったが、途中で「どこ行けばいい?」と聞かれたこともあったので、もう少し気遣いが必要だと思った。前回よりも子ども連れの方が多く、どの御家庭も物価高の影響を受けているのだと感じた。そのような中で、無償で食品が提供されるというこの活動は貴重であり、それに携わることができてよかった。

4月10日(木)、本年度初の部活動は、ミーティングの後に毎年恒例の窓拭きをしました。汚れがひどく苦戦した場面もありましたが、新聞紙やガラスワイパーを使って丁寧に掃除をしました。本年度、ボランティア部(南)は、3年生8名、2年生5名で始動しました。

南キャンパス1年生のみなさん、入部をお待ちしています! まずは、部活動体験に来てください!

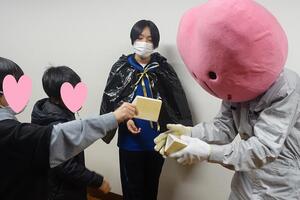

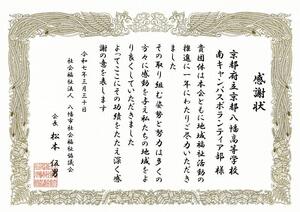

3月30日(日)、八幡市社会福祉協議会主催の「なぞとき脱出ゲーム~ちょボラーマンを救え!~」の追加開催が八幡市立福祉会館であり、部員9名がスタッフとして参加しました。3月16日(日)に定員50名で開催された本イベントへの申し込みが150名を超えたことを受けて、2回目の開催となりました。参加部員数の関係で、前回と担当場所を変えた部員もいましたが、今回も地域のボランティア団体や民生委員の方と一緒にイベントを盛り上げ、多くの子どもたちの笑顔を見ることができました。また、八幡市社会福祉協議会会長様より感謝状をいただき、今後のボランティア活動への励みになりました。

3月29日(土)、八幡ぶどうの木協会で「第15回くらしおうえん食材支援プロジェクト」【略称:食プロやわた】(主催:食プロやわた実行委員会)が開催され、部員6名が参加しました。このプロジェクトは、物価高騰等でお困りの方を応援するボランティアの取組で、お米や缶詰、レトルト食品、カップ麺などを年4回、無料で提供されています。配布時間の1時間前から並ばれた方もいた中で、今回は約60世帯分の食材を手渡しました。部員たちは、各担当場所で積極的に声掛けをするなど、頑張りました。

3月16日(日)「なぞとき脱出ゲーム」終了後、八幡市立福祉会館の一室をお借りし、令和6年度ボランティア部(南)「卒部式」を挙行しました。本年度は、3年生4名を無事に送り出すことができました。

3年生のみなさん、卒部おめでとう&ありがとう! by顧問

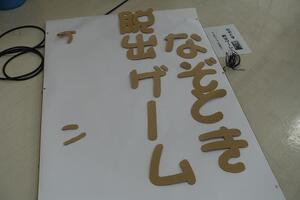

3月16日(日)、八幡市社会福祉協議会主催の「なぞとき脱出ゲーム~ちょボラーマンを救え!~」が八幡市立福祉会館で開催され、部員16名が運営ボランティアとして参加しました。12月にスタートした企画会議から参加し、地域のボランティア団体や民生委員の方と一緒に、イベントの内容を作り上げてきました。子どもたちに喜んでもらえるか不安な面もありましたが、当日は、多くの子どもたちの笑顔を見ることができ、とてもよかったです。

3月15日(土)、NPO法人22世紀八幡ルネッサンス協会主催の「三世代交流環境フェス~多文化との共生~」が石清水八幡宮二の鳥居近辺で開催され、ボランティア部(南)の部員6名と卒部生3名が参加しました。子どもと遊び(ザリガニ・すっぽん)、子どもと遊び(コマ回しなど)、多文化共生(ネパールの子どもの絵展示)、農産物の地産地消のブースを担当しました。当日は、非常に寒く、午後から雨が降るなど、来場者は少なかったのですが、参加してくれた子どもたちと笑顔で交流することができました。

3月13日(木)、「謎解き脱出ゲーム」(八幡市社会福祉協議会主催、3月16日(日)開催予定)の直前準備が八幡市立福祉会館であり、部員11名が参加しました。卒業した3年生も3名参加してくれました。当日の雰囲気を高めるために、看板や衣装などを作りました。朝から夕方まで、細かな作業が続きましたが、参加してくれる子どもたちのことを考えながら頑張りました。開催日が楽しみです。