給食室より(2023年12月)

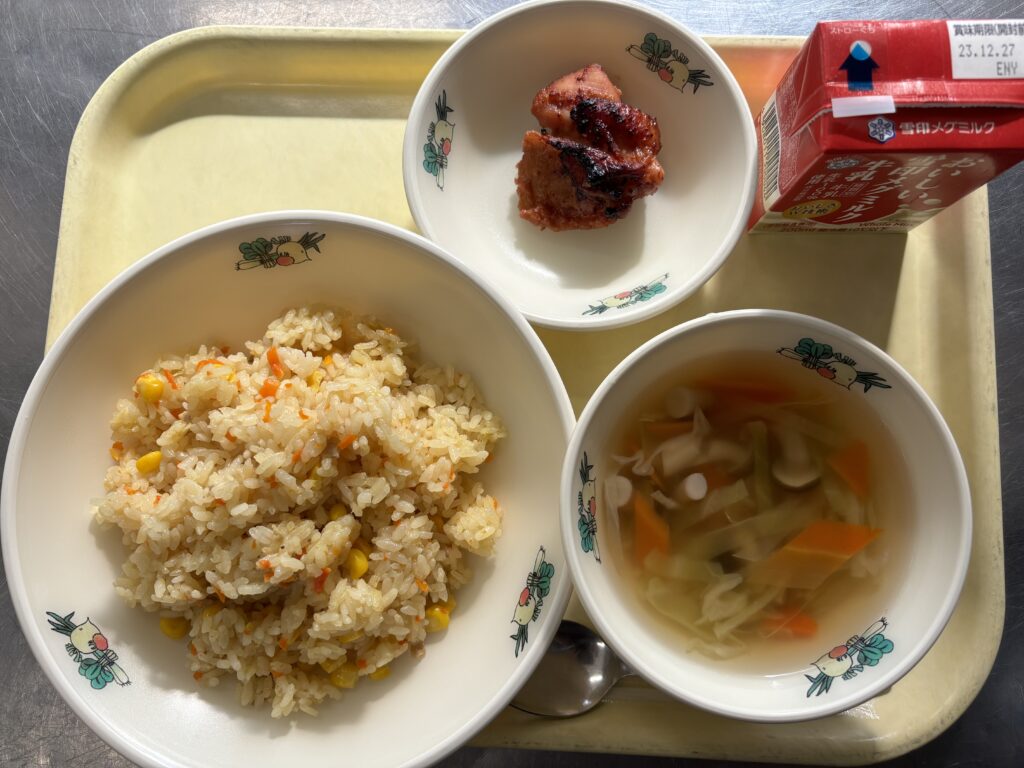

2023/12/18 月曜日 今日の給食

カレーピラフ

ローストチキン

コンソメスープ

牛乳

2学期最後の給食です。もうすぐ迎えるクリスマスの行事食が登場します。冬休みは、家族や親戚で食事をする機会が増えます。美味しく食べて、楽しい冬休みを過ごしてくださいね♪

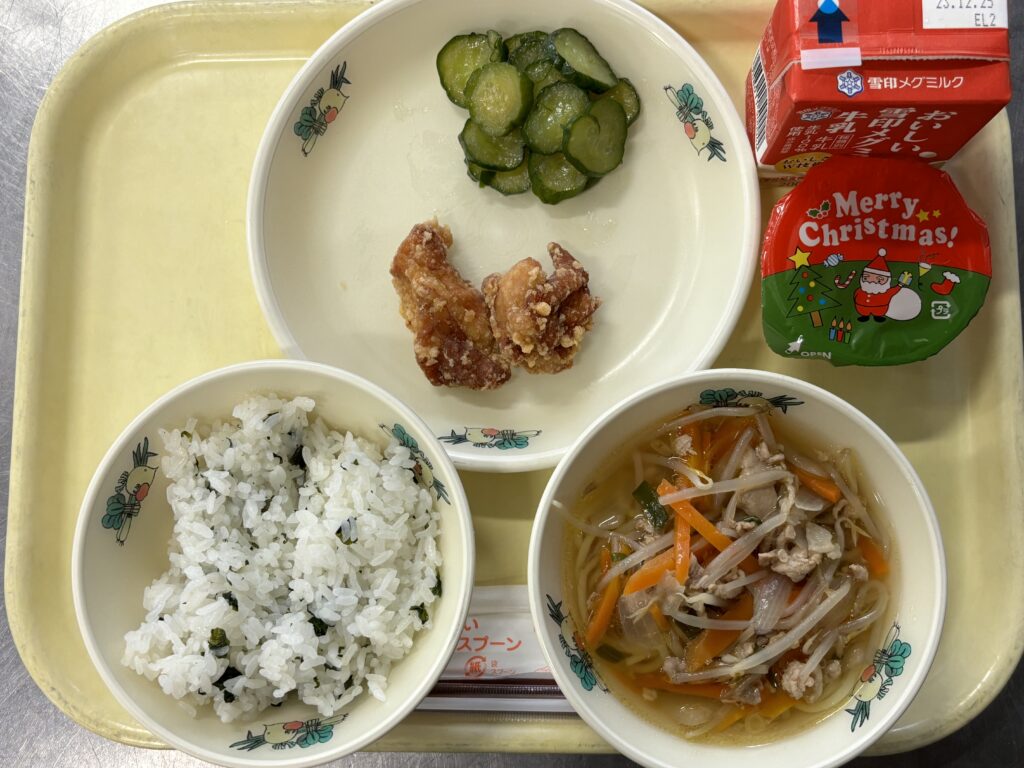

2023/12/15 金曜日 今日の給食

リクエスト給食

わかめご飯

ラーメン

鶏の唐揚げ

胡瓜の華風漬け

サンタの3食デザート

牛乳

2学期のリクエスト給食は、とうずみこども園の5歳児さんからのリクエストです。どれも、みなさんの大好きなメニューばかりですね。昔から日本人によく食されてきたわかめは、カルシウムやカリウム、マグネシウム、ヨウ素などのミネラルや食物繊維、ビタミンKを豊富に含んでいます。健康増進に役立つ効果があります。

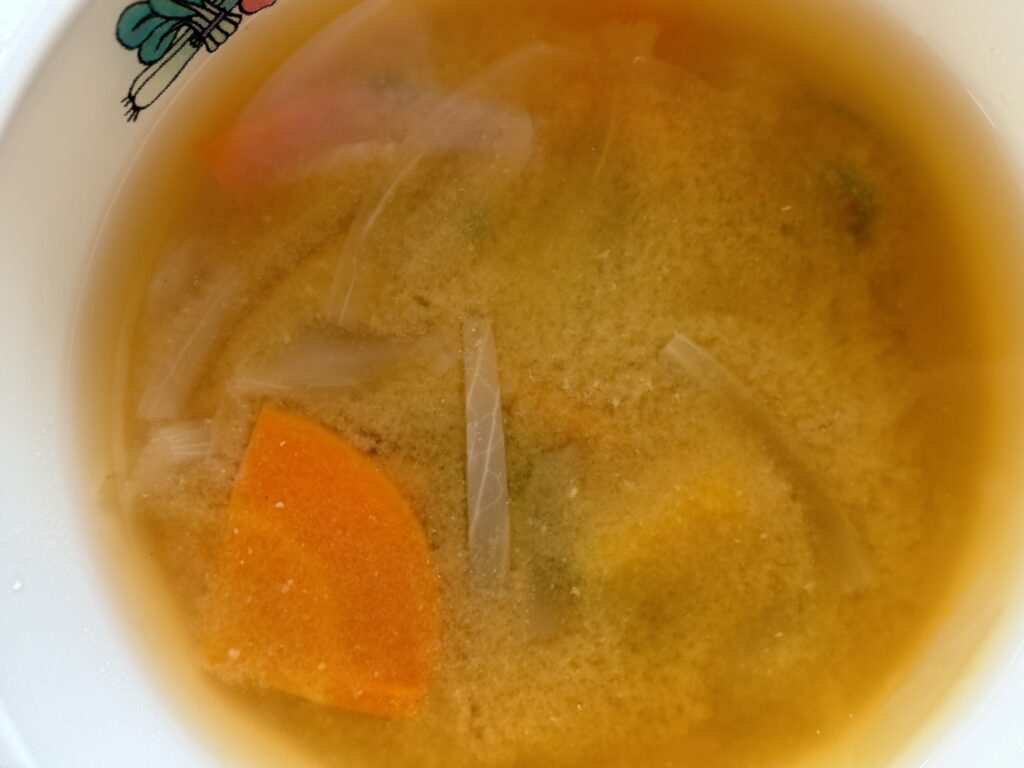

2023/12/14 木曜日 今日の給食

ご飯

ぶりの照り焼き

柚子香和え

かぼちゃの味噌汁

牛乳

日本で一番多くの柚子を作っているのは、高知県です。平成30年の柚子の収穫量は、高知県が日本一で、その量はなんと約1万1600トン!高知県の他には、徳島県や愛媛県でもたくさん収穫されます。

2023/12/13 水曜日 今日の給食

黒糖パン

グラタン

ウインナーとキャベツのスープ

牛乳

黒糖は、さときうきびの茎の絞り汁を加熱し、水分を蒸発させて濃縮したものを冷やし固めて作ります。日本では、鹿児島県や沖縄県の特産品として作られています。

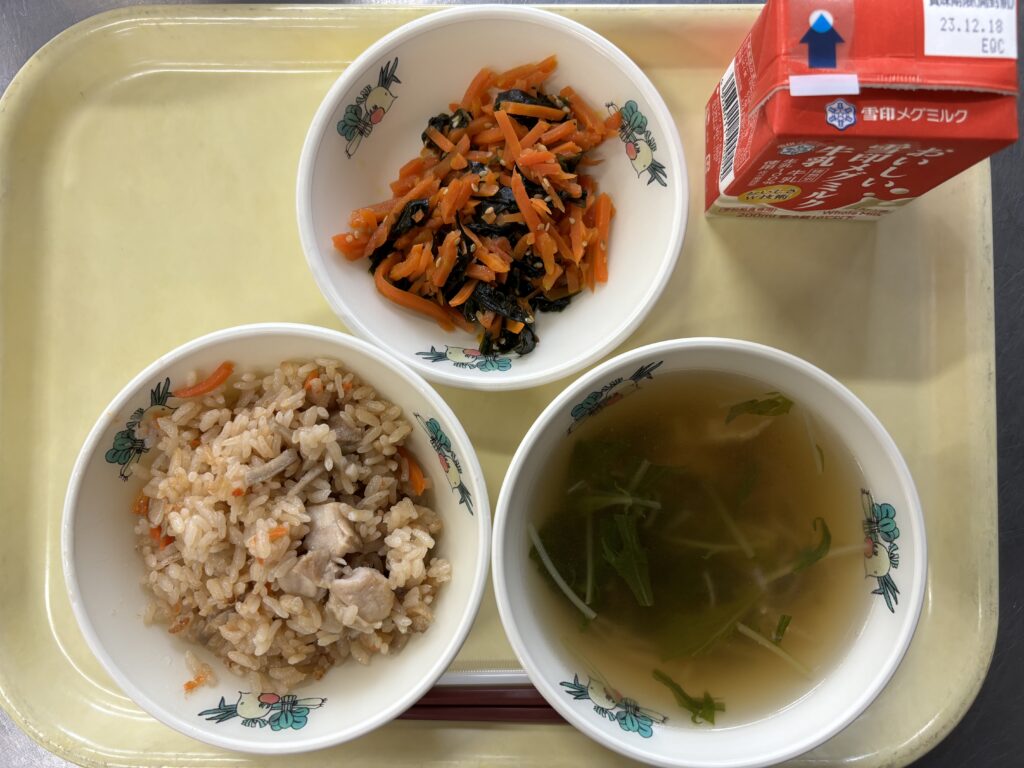

2023/12/12 火曜日 今日の給食

鶏ごぼうご飯

人参きんぴら

水菜のすまし汁

牛乳

ご飯に入っているごぼうは、食物繊維をたくさん含み、便秘や生活習慣病を予防する働きをします。ごぼうの名は、ごぼうのひげ根が牛の尻尾に似ていることに由来すると言われています。

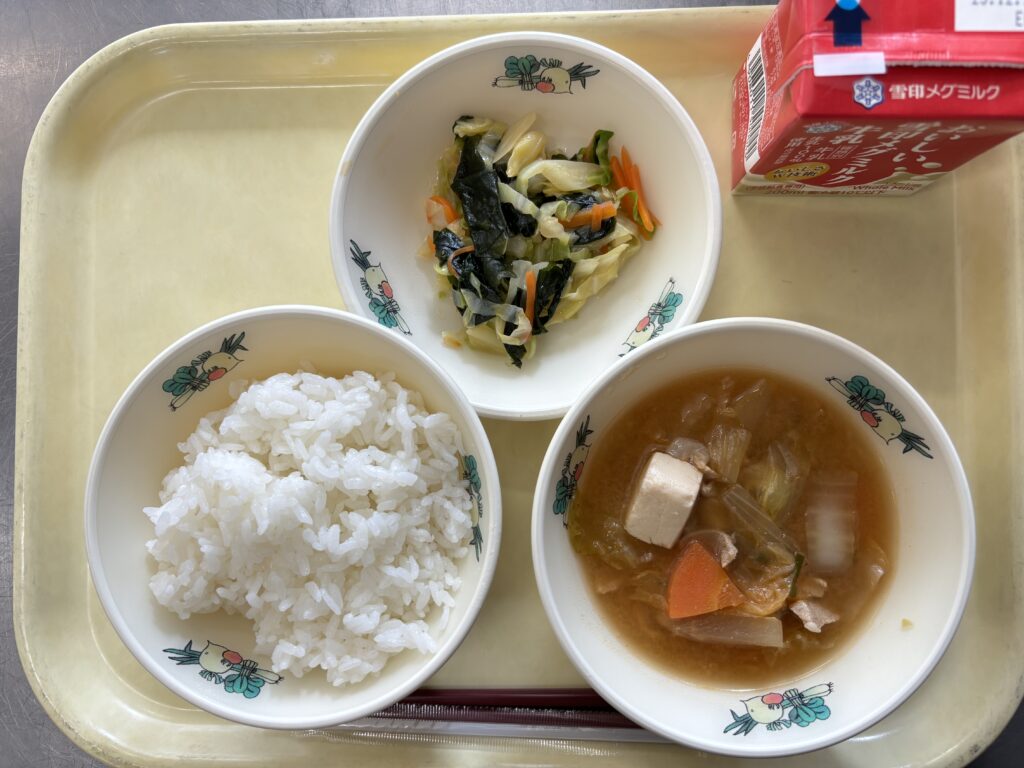

2023/12/11 月曜日 今日の給食

ご飯

豆腐チゲ

キャベツとわかめの中華風和え物

牛乳

韓国の言葉で、「チゲ」は、鍋を意味します。「チゲ」とはキムチや肉、魚介類、豆腐などを出汁で煮込んだ朝鮮半島の鍋料理のことです。

2023/12/08 金曜日 今日の給食

ご飯

鶏すき焼き

白菜のゆかり和え

牛乳

今日の鶏すき焼きの白菜と、大根のゆかり和えの大根は、久御山町で採れたものです。大根は、七草がゆに「すずしろ」として用いられています。また、日本各地に色や大きさ、形が違う様々な品種が栽培されていて、久御山町では「淀大根(聖護院大根)」という有名な品種が栽培されています。

2023/12/07 木曜日 今日の給食

黒豆ご飯

たぬきうどん

かぶと胡瓜の甘酢漬け

牛乳

かぶは、別名「すずな」と呼ばれ、春の七草の1つとして知られています。すずなの「すず」は、かぶの丸い形を、丸いつぼ型の酒器であるすず製の瓶子(へいし)に見立てたことから名付けられたとも言われています。

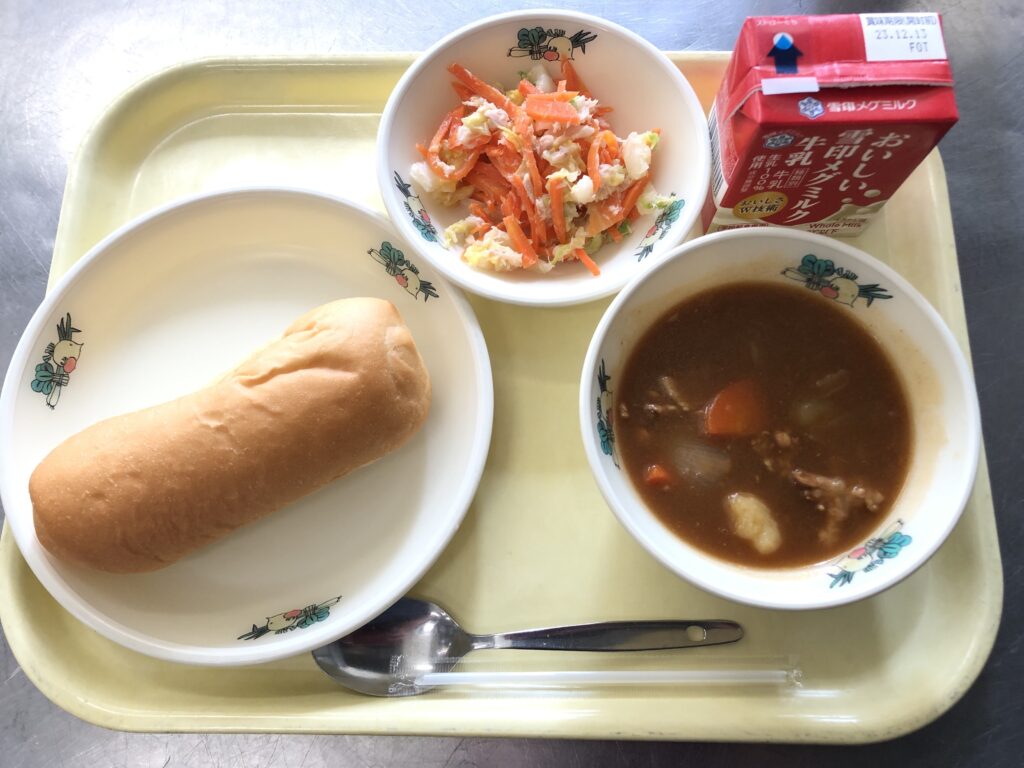

2023/12/06 水曜日 今日の給食

小型パン

ポークシチュー

白菜とツナのサラダ

牛乳

白菜は11月から1月ごろに旬を迎えます。「旬」とは、その作物が最も多く収穫される時期で、最も栄養価が高く、おいしくいただくことができます。

2023/12/05 火曜日 今日の給食

ご飯

タラのピリットジャン

竹輪の炒り煮

具だくさん味噌汁

牛乳

たらは、魚へんに「雪」と書きます。これは、身や腹が雪のように白いからです。あっさりとした味わいで、いろいろな調理法や味付けでいただくことができます。良質のたんぱく質を豊富に含み、カリウム、カルシウム、リンなどミネラル分をバランスよく含んでいます。

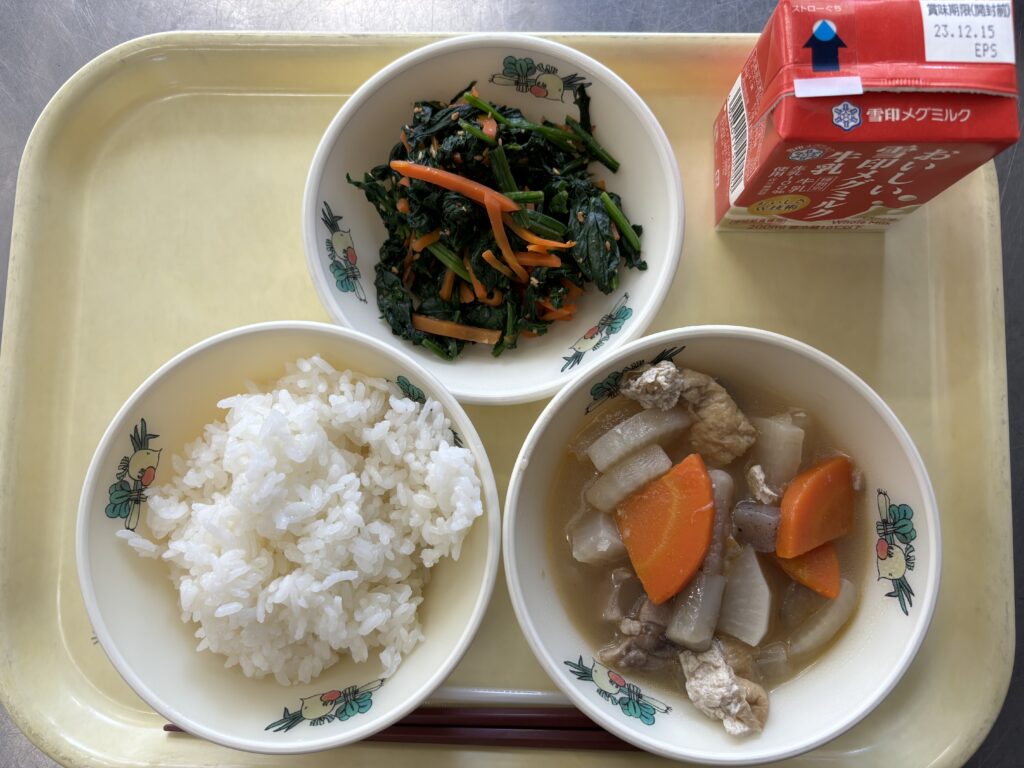

2023/12/04 月曜日 今日の給食

ご飯

ぐる煮

ほうれん草のごま和え

牛乳

「ぐる煮」とは、大根、人参、里芋といった冬の根菜を使った煮物のことで、高知県の郷土料理です。「ぐる」とは、土佐の方言で「仲間」という意味があり、さまざまな具材を一緒に煮込むことに由来しています。

2023/12/01 金曜日 今日の給食

カレーライス

カリポリサラダ

牛乳

「カリポリサラダ」は、野菜の食感が「カリッ」「ポリッ」と楽しいサラダです。カリポリサラダのように野菜は、大きめに切ることで歯ごたえが出るほか、切り方を工夫することで色々な食感を楽しむことが出来ます。