令和6年度 文理総合科研修旅行解散時刻についての御連絡

関西国際空港に到着しました。

入国手続きが終わり、これからバスに乗り込み京都駅へ向かいます。

京都駅到着予定は20時を予定していますが、早くなる可能性があります。

令和6年度 第2学年文理総合科研修旅行最終日

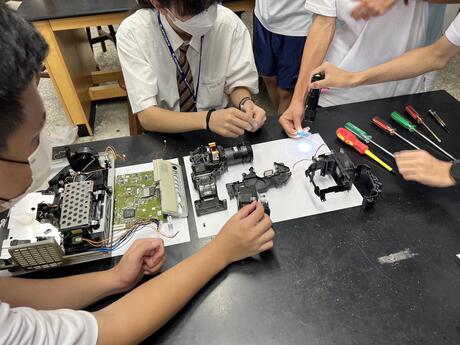

26日の午後はTSMCの企業訪問に行きました。

予定ですので、時間は前後するかもしれません。

令和6年度 第2学年文理総合科研修旅行4日目

令和6年度 第2学年文理総合科研修旅行3日目

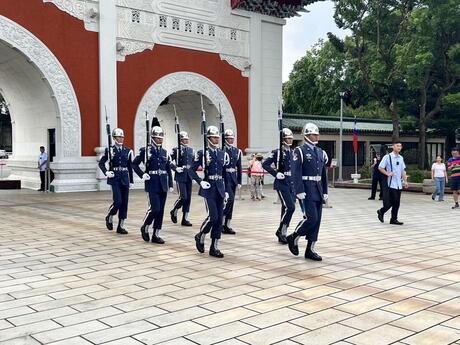

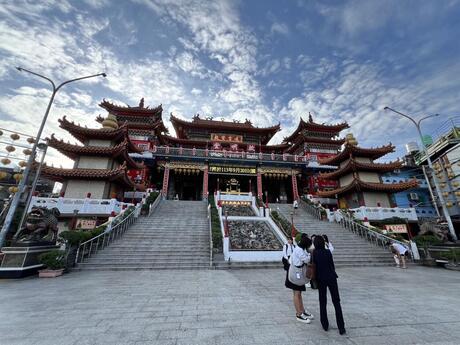

24日の午後は高雄高級中学校にて交流したあと、高雄市の忠烈祠に行きました。

この後は台北駅に戻り、B&Sへと進みます。

令和6年度の留学生について

令和6年度 第2学年文理総合科研修旅行 2日目

令和6年度 第2学年文理総合科研修旅行 1日目

令和6年度 山城祭・文化の部

令和6年9月4日(水)から6日(金)の三日間に渡って、本校最大の学校行事である山城祭・文化の部が行われました。

第1学年は、本校大会議室にて小劇場を開催しました。小さい舞台ながら、各クラス工夫を凝らした劇を披露しました。

第2学年は、本校の中庭でパフォーマンスをする「中庭パフォーマンス」に取り組みました。中庭全体を使ったダンスで、本館全体が熱狂に包まれました。

第3学年は、体育館にて50分の長編の劇を披露しました。どのクラスも力のこもった衣装、舞台道具、そして演技を魅せてくれました。

また、生徒会有志企画や部活動主催のイベントや展示も行われ、そちらも大変盛り上がりました。

山城高校が一丸となってこの文化の部を創り上げることができたことを大変うれしく思います。

10月8日には体育の部も行われるので、そちらにも全力で取り組んでもらえることを期待しています。

令和6年度2学期始業式

令和6年8月26日(月)、2学期始業式がオンラインで行われました。

校長先生からは「3年生は進路実現に向けて粘り強く努力を、2年生は学校の中心となりあらゆる面での自分自身の向上を、1年生は将来を見据えながら高校生活のさらなる充実を」「問題解決のためには自分の態度や考えを変えることを意識しながら、人を思いやる心を忘れず、互いに理解し合うことが大切である」「自分一人で問題を抱え込まず、困った時には遠慮なく周囲の頼れる人に相談すること」と、新学期スタートに向けた言葉が送られました。

また、進路指導部長からは「この夏の「体験」を昇華し、貴重な自分の財産となる「経験」へと変えること」、生徒指導部長からは、「安全に留意しながら学校全体で協力し山城祭を作り上げていこう」というお話がありました。

また、2学期から本校に来られる4名の留学生の紹介がありました。クラブ表彰では、夏休み中に活躍した多くの生徒への表彰が行われ、学校全体が活気づきました。

多くの行事がある2学期、先生方からの言葉を胸に、皆さんの成長につながるように充実した学校生活を送ってほいしと思います。