第3弾はダンス同好会の生徒による演技です。踊っている生徒の皆さんも、拍手で応援する生徒たちの熱気も最高潮に達しました!

最後は全員で記念写真を撮影して終了しました。研修旅行委員の皆さん、「さいこうのおもいで」を演出してくれて本当にありがとうございました。

研修旅行委員の生徒たちが二ヶ月間かけて準備してきた学年レクがいよいよ始まりました。事前の打ち合わせを行って、最終の段取り確認です。

第1弾は謎解きにチャレンジです。最初は首をひねっていたグループも多かったようですが、徐々に解明していき、最後の謎が解けたグループからは歓声と拍手が上がっていました。

午後からはロケット製作の仕上げを行った後、いよいよ屋外に出て順番に打ち上げ開始です。一時強かった雨もこのタイミングを見計らったかのように上がってくれました。

ロケットに火薬を装填し、自ら「3!、2!、1!」と秒読みの後発射ボタンを押すと、どのロケットも勢いよく打ち上がって行きました。パラシュートが開いて下降してきたロケットをナイスキャッチする生徒も多くいて、あちこちで歓声が上がっていました。

この後は砂川SAに立ち寄り、買い物等に費やした後にホテルへ戻ります。

3日目の活動が本格的に始まりました。はじめに社長さんの講話があり、これからの時代を担う世代へのメッセージや、今後の予測不可能な社会の中で大切にしてもらいたいことなどを、御自身の経験をもとに語っておられました。

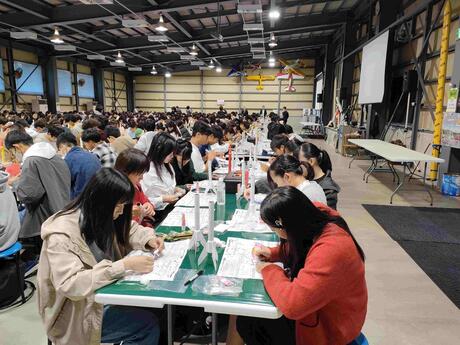

その後はいよいよロケットの製作です。説明書を見たり、周りの生徒達とで相談したりしながら、時には集中し、時には互いに笑顔を見せながら作業を進めていました。

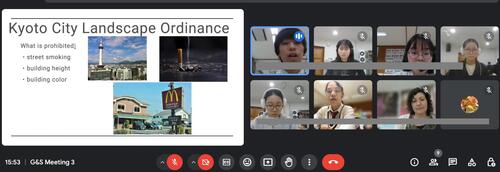

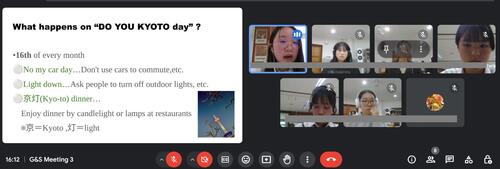

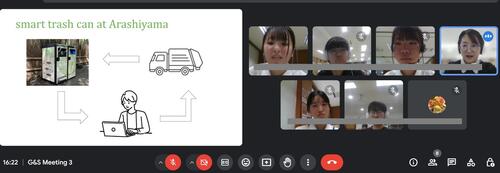

9月25日(水)韓国のコクソン高校の生徒と本校の国際交流委員12名がオンラインミーティングで交流しました。今年度3回目となる今回は、嵯峨野の生徒が "Sustainable Actions for Maintaining My City Ecologically"というトピックでプレゼンテーションを行いました。参加生徒たちがその様子をまとめてくれました。

『京都で行われている環境にやさしい活動について韓国の高校生に英語で発表しました。京都に訪れた経験のある方と話が盛り上がって時間いっぱいまで話せたのが嬉しかったです。沈黙の時間ができてしまった時に思い切って話題を提案できたことが少しだけ自分自身に対する自信につながりました。』

『正しい文法でなくてもいいからとにかく積極的に会話を楽しむことが大切だと学びました。』

『プレゼンテーションをして、質問にも答えられたので、意思疎通ができていると感じ、とても嬉しかったです。』

『英語が流暢に話せるようになるには、英語を話す経験を重ねて行くことが大切だと感じた。これからの交流にも積極的に参加していこうと思う。』

『自分の英語が伝わらなかった時に、スライドやいろんな言い方を使って、伝わったのがすごく嬉しかったし、英語のおもしろさを感じました。英語は難しいけど、伝える努力をすることや、自分で話せるように先を見据えながら勉強していきたいと思いました。』

『長岡京市にあるクリーンプラザ乙訓のエコな取り組みについてスライドを作り発表しました。自分が発表するときに、頷いてくれたり、質問したら返事をくれたり、終わったあとに拍手してくれたりして、自分の話していることが、韓国の生徒達に届いていると実感でき、面白く感じました。思っていたより、話が盛り上がったため、勇気を持って話してみることが大切だと思いました。』

『前回コクソン高校の発表を聞いた時の内容と京都の政策は全然違うことを学びました。その国々や地域によってそれぞれの工夫がされていると分かりました。』

1日たっぷり体を使った後で夕食もすすんでいます。この後は温泉につかってゆっくり疲れをとり、3日目の活動に備えます。次回のブログ配信はまた明日となります。

午前に引き続き、羊蹄山の麓ルスツ周辺でアクティビティです。「ラフティング」「ジャム&アイス作り」「カヌー」「マウンテンバイク」「ネイチャーツアー」を体験しました。

2日目の朝です。雲は多めですが、雨の心配はなさそうで昼間はよい体験日和となることが期待できそうです。今日は半日ずつのアクティビティ体験に出発します。

全クラス無事に1日目の行程を終え、着いたクラスから食事を迎えています。この後は部屋での入浴と自由時間でゆっくりくつろいで明日に備えます。

各クラスでの研修の様子です。「白い恋人パーク」「有珠山・昭和新山」「登別マリンパーク」「北海道札幌啓成高等学校での交流」など、北海道ならではの体験をしました。

各空港(セントレア・神戸・伊丹)からすべてのクラスが新千歳空港に無事到着しました。伊丹空港からの便では、副操縦士の方が嵯峨野高校の卒業生だというサプライズがありました。

いよいよ研修旅行当日を迎えました。全体を3つのグループに分け、各グループごとに空港までバスで移動します。普段よりもかなり早く起きて出発した生徒も多くいますが、皆明るい表情で今後の旅程を楽しみにしている様子が見られました。それでは行って来ます!