SAGANO BLOG

2023年08月25日

嵯峨野高校ワンダーフォーゲル部です。2023年夏の部活動の報告をします。

春に行われたインターハイ府予選を男女とも1位で勝ち抜き、この夏は男女4人ずつ、計8名が北海道で行われたインターハイに出場しました(詳しくは、別ブログに記載予定)。そして、同時期にそれ以外のメンバーで北アルプスの3000m峰を目指す夏合宿を実施しました。 今年度は部員数が増え、インターハイ男女アベック出場も重なったため、テントやコンロなど備品等が足りないため、結果的に部員を2班に分け、時期をずらして2回(8/1発と8/7発)、同じ頂上を目指す夏合宿実施となりました。夏合宿では10数kgの荷物をテント場まで担ぎあげる体力が必要です。このため、事前に愛宕山で歩荷訓練を実施しました。また、3000m峰では足場の悪い登山道がほとんどです。ガレ場・ザレ場対応のため直前に比良山系の登山も実施し、合宿に臨みました。

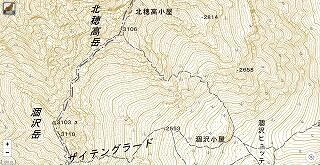

今回の合宿で目指したのは、2年生が昨夏雷雨で登れなかった穂高連峰の一つ、「北穂高岳」3106m(日本第9位)です(下の地理院地図参照、双耳峰で一般の山頂(北峰)は地理院地図上では3103.6mと出ます)。2年生にとってはリベンジ、1年生は初めてのテント泊の北アルプスです。

涸沢より北穂高岳を望む

涸沢より北穂高岳を望む

地理院地図より

地理院地図より

合宿第1日目は、7時30分に学校集合し、貸切バスで上高地に入りました。13時30分頃には上高地に到着し、登山届を提出してこの日の幕営地、徳沢を目指しました。クマの出没地を通り抜け、サルが登山道を駆け回る中、徳沢に到着。さっそくテントを張り、夕食の準備にかかりました。日が沈む19時には就寝です。

虹が出た徳沢キャンプ場

虹が出た徳沢キャンプ場

合宿第2日目は、徳沢から標高2300mの涸沢までテントを担ぎ上げます。そんなに時間はかかりませんが、体力が要る登りです。朝3時起床。皆ヘッドランプで朝食、テント撤収を済ませ、朝5時に徳沢を出発し、5〜7人のチームに分かれ、2年生の指示で涸沢を目指しました。途中、北アルプスのシンボル「屏風岩」が聳え立っているのがよく見えました。午前中8〜10時の間に全員涸沢に到着。到着後は涸沢カールの底から穂高連峰の山々を眺めるという贅沢な時間を過ごしました。日本アルプスでは、午後から天気が崩れることが多く、日が昇ると同時に登山活動を開始し、午前中に活動を終えるのが鉄則です。

北アルプスのシンボル、屏風岩

北アルプスのシンボル、屏風岩

涸沢カール

涸沢カール

合宿第3日目は、いよいよ北穂高岳山頂を目指します。朝3 時に起床し、日が昇り始めた5時に出発しました。朝の5時頃というのは、ほんの5分程度、山の色が赤く輝く「モルゲンロート」という現象が見られる時間帯です。薔薇色に染まった穂高連峰を見ながら、涸沢を後にしました。急な登りが続き、標高をどんどん稼いでいきます。私たちのテントが下の方に点のように見えます。コースの途中で鎖場とハシゴ場が出てきます。「3点支持」を確認し協力しながら、難所を突破し、北穂高南稜に付けられた登山ルートを辿っていきます。登山ルートはペンキで指示されていますが、ルートファインディングには、技術と慣れが必要です。日本アルプスでルートを見誤ると大変なことになります。南稜から最後のトラバースを終え、9時前にようやく山頂に到着しました。合宿前半チームは前方の槍ヶ岳の絶景を望むことができましたが、合宿後半チームは、山頂は霧の中でした。いずれにしても、3000mの世界の山頂を自らの足で登り切った喜びを皆で分かち合えたのは貴重な経験です。少し休憩し写真を撮ったりした後、山頂での時間を惜しみながら、下山することとしました。下りは登り以上に慎重にしなければなりません。それでも皆、自信に満ちた表情と確実な足取りで涸沢まで無事下山しました。

北穂高岳山頂(左前半チーム、右後半チーム)

合宿4日目も朝3時起床です。1年生もだいぶ慣れてきて、テントの撤収、朝食も順調にこなし、涸沢との別れを惜しみながら5時に出発し、ゴールの上高地を目指しました。11時前には皆、上高地に到着しました。すぐに貸切バスに乗車し、平湯温泉に向かいました。山に登った後の温泉は格別です。4日間の疲れをとり、19時頃、京都駅・嵯峨野高校でそれぞれ解散しました。合宿に参加した生徒たちは、「これで終わり」という少しの寂しさを感じながらも、心地よい疲労感の中、自信に満ちた精悍な顔つきで別れていきました。

涸沢を後にする

涸沢を後にする

嵯峨野高校ワンダーフォーゲル部夏合宿の4日間はまさに非日常の世界です。朝3時起床、夕方19時就寝なんて普段の生活では考えられません。スマホの通じない世界、高度2000数百mの世界で大きな石ころの上で、しかも満天の星空の下で何度も流れ星が流れる中、仲間と共に寝る、晴れた日の朝5時頃しかみられない山々が薔薇色に染まるモルゲンロート、苦しい登りの中で見る絶景。こういう本物に触れ、本物の感動を体験ができたのも、ご家庭の理解があってこそです。この場を借りて保護者等の皆様に感謝申し上げるとともに、慣れないテント泊と集団での行動でご迷惑をおかけしたにも関わらず、私たちの活動を暖かく見守ってくださった周囲の登山者の皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

Copyright (C) 京都府立嵯峨野高等学校 All Rights Reserved.