2年生球技大会

2月6日(木)午前中に2年生の球技大会を実施しました。今回は第1体育館ではバドミントン、第2体育館では卓球、グラウンドではサッカーと3種目に分かれておこないました。どの会場でも友人と協力して、一生懸命プレーしている姿が見られました。普段の授業とはまた違う楽しい時間を過ごすことができました。

第2学年進路ガイダンス

2月4日、第2学年は京都パルスプラザにて進路ガイダンスを行いました。

進学・就職の2コースに分かれて、それぞれの説明会に参加しました。

高校生活としては、最後の進路ガイダンスになります。ここで学んだことをもとに、自分の進路実現に向けて、受験勉強や就職試験を精一杯頑張ってほしいです。

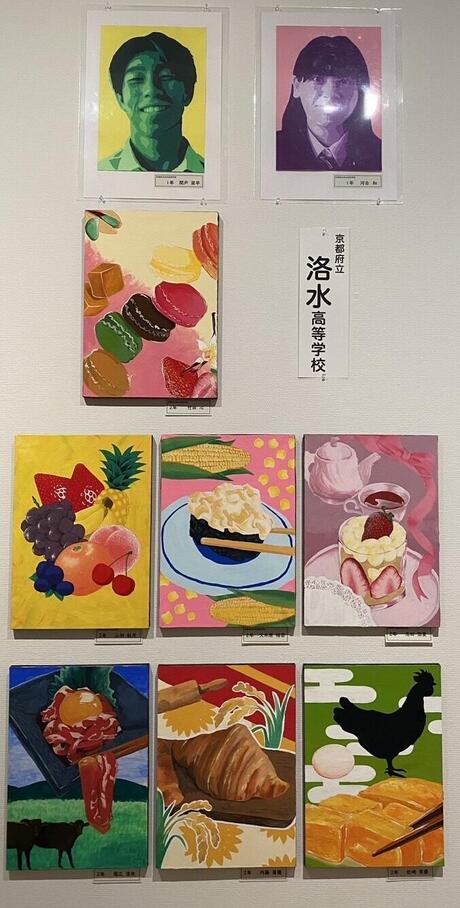

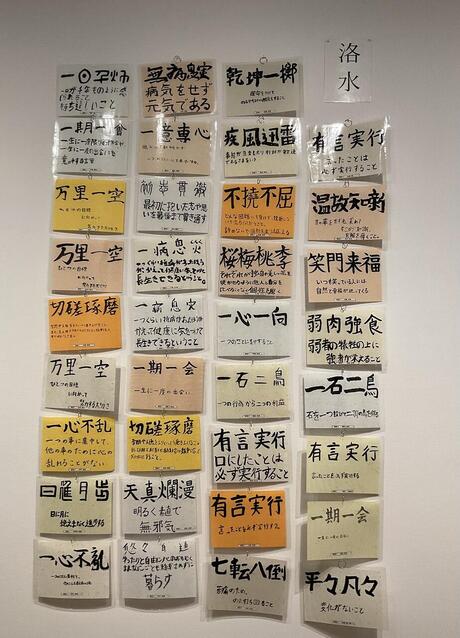

令和6年度京都府学校文化芸術祭 第56回教育美術展覧会で展示されました

本校の美術・書道選択者の作品44点が、2月1日(土)・2日(日)に京都市京セラ美術館にて行われた令和6年度京都府学校文化芸術祭 第56回教育美術展覧会に展示されました。

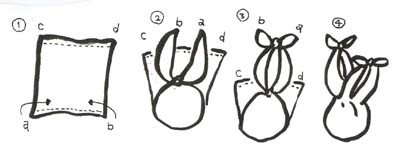

1月17日(金曜日)、2年生の選択授業「生活探究」ふろしき

「生活の中で風呂敷と環境とのかかわりについて」というテーマで講演と風呂敷の活用実習を実施しました。講師はふろしき研究会代表の森田知都子氏。ふろしきの歴史は古く奈良時代にさかのぼり、その名の通り風呂に敷いていた布に由来するというお話に始まり。生徒たちには馴染みがないふろしきも現代の素敵なエコバックに早変わり。基本的な結び方からいろんな物を入れるバッグまで生活に生かせる術を楽しく学びました。

京都府伏見警察署長より感謝状が贈呈されました

丸岡紀介さん・妹尾縁さんに伏見警察署長より次のように感謝が述べられ、感謝状が贈呈されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

女性が所在不明となった施設の職員から、「女性を一緒に探してほしい」等と助けを求められ、それに応じて付近を探していただいた結果、飲食店内にいた女性を早期に発見していただいたもので、少しでも発見が遅れれば、何らかの事件事故に巻き込まれていた可能性が非常に高い事案となります。捜査に関し積極的に協力し、女性の早期発見、安全確保に多大な貢献をされました。深く感謝申し上げます。

令和6年度 第3回校外自転車指導を行いました

1月16日(木)に今年度最後の校外自転車指導を行いました。今回も、伏見警察署(交通課・生活安全課)より8名、京都府安心安全まちづくり推進課より1名、地域の交通指導員のボランティアの方々3名に来ていただき、教職員とともに一時停止の遵守や並列走行の禁止等の声かけをしました。

また、生徒会役員を中心に京都府自転車安全利用推進員の生徒も加わり、校内で交通安全についての呼びかけを行いました。

交通ルールを守る大切さを改めて見直し、自分や他人の生命を守る意識を向上させ、交通事故の加害者にも被害者にもならないようにしましょう。

引き続き、地域と連携をして交通安全教育を行っていきます。

令和6年度3学期始業式

1月8日(水)、始業式が行われました。各HR教室において放送による実施となりました。

校長先生の式辞では、「目標を持って、それが実現できるように努力を重ねることはとても大事なことです。今やっていることが無駄に思えても、何も結果が出ないように見えても、それがきっと将来の役に立つときがきます。そう考えて、少しくらい結果が出なくても、少しくらい足踏みしていても、将来を見つめて、自分を信じて歩みを進めてください。皆さんが、今、頑張っていることが、きっと将来につながります。そう思って、毎日の努力を積み重ねてください。今年一年が、皆さんにとって、重ねた努力が成就する年になることを願っています」と話されました。

総務広報部長 荘先生からは「現在インフルエンザが流行しているので感染予防をしっかりしましょう」と話されました。

生徒指導部長 辻先生から諸連絡として「交通ルール・身だしなみ・授業規律を守ること。また、うれしい話として、本校の生徒1年生2名が下校中に施設に入所中のお年寄りを一緒に探すのを手伝い、無事にお年寄りを見つけることができました。大変多くの方が感謝されており、施設の方も直接お礼を伝えたいと来校される予定です。洛水高校生が人の為に役立つ行動をとったことをうれしく思います。心に余裕を持ち、良い行動を選択できるようにして欲しい」と話されました。

令和6年度2学期終業式

12月20日(金)、終業式が行われました。各HR教室において放送による実施となりました。

校長先生の式辞では、『不運や失敗を人のせいにしないで、失敗の原因や背景を冷静に考え、自分の行動や判断を客観的に見つめ直すことで、新たな気づきや学びが得られ、同じ過ちを繰り返さずに済みます。逆に成功した場合は、自分の努力や能力だけでなく、人の支援もあったことを認め、「おかげさま」と感謝することが大切です。そう思うことによって、相手の失敗や間違いを必要以上に責めることがなくなり、人に寛容になることができて、結果、お互いの人間関係を円滑にすることにつながります』と話されました。

第3学年部長 服部先生からは「次の3学期頑張ることができたという良い成功体験を全員ができるように、この冬休みを準備期間として過ごしてください」と話されました。

また、優秀な成績を収めた次の部活動等の表彰が行われました。

第41回京都府高等学校総合文化祭 美術工芸部門 1年 河合和 奨励賞

第19回関西中学高等学校女子ラクロス秋季大会 2年 木代実萌咲 敢闘賞

第19回京都府高等学校ボウリング選手権大会 1年 坂本愛 1年 寺下まゆ 団体優勝

生徒指導部長 辻先生から諸連絡として「ツイッターやインスタで闇バイトの広告を掲載している場合があり気を付けましょう」と話されました。

書道Ⅱ 拓本を採る実習を行いました

書道Ⅱの授業で、学校近くの魚市場遺跡 魚魂碑で拓本を採る実習を行いました。

実習を通して、教科書に掲載されている古典がどのようにして写真として掲載されているのかを、実感するとともに、拓本の採り方を学ぶ貴重な機会となりました。

授業での活用に、御理解、御協力いただきました魚市場遺跡 魚魂碑顕彰会様ありがとうございました。

「自転車安全利用推進員」講習会

京都府安心安全街づくり推進課および京都府伏見警察署交通課から講習に来ていただき、新たに生徒会役員に加わったメンバーと希望生徒を対象に「自転車安全利用推進員」の講習会を実施しました。

自転車の交通ルールや事故発生率が高い場所などについてのお話を聞き、実際に校内で自転車を運転し、安全な走行について学びました。

来年4月にも交通安全週間に安心安全街づくり推進課および伏見警察署と連携し、啓発活動を行う予定をしています。

校外清掃を実施しました

2学期期末考査最終日、生徒会役員・部活動員・有志生徒による校外清掃を実施しました。今回は社会福祉法人レーベン横大路の職員の方々にも御参加いただき、一緒に100名を超える生徒が通学路や学校周辺をきれいにしました。

2年生アドバンストクラス「人文探究」で、伏見稲荷大社にてインタビューを行いました!

11月25日(月)の2年4組「人文探究」の授業で、伏見稲荷大社での外国人観光客インタビュー訪問を実施することができました!6つのグループに分かれて散らばり、インタビューを実施しました。

まず、外国人観光客の方々に声をかけるのにかなり勇気が必要でしたが、最初の一組が声をかけることができると、後は積極的に動くことができました。事前に準備していた質問以外にも英語で質問し、短い時間でしたが各グループとも良い交流ができたのではないかと思います。インタビューに答えてくださった観光客の方々は、皆さん良い方ばかりで、優しい応答に感謝しかありませんでした。

2年生の人権学習

11月26日(火曜日)、在日外国人の人権をテーマに、2年生の人権学習を実施しました。在日朝鮮人2.5世の康玲子(かんよんじゃ)さんを講師にお招きし、「出会いから友情を育てよう-ひとりの在日朝鮮人として-」の演題でお話しいただきました。「関心を持つこと」「(差別をしない、だけではなく)差別をなくすこと」「出会いを大切にすること」などご自身の体験を交えてのお話しに、多くの生徒達が共感していました。

2年生防災学習を行いました

10月22日(火) に2年生が防災学習を行いました。現役の自衛隊の方から貴重なお話をしていただき、実際に身の回りのものを使った、自分たちでできる応急救護のやり方などを実演方式で教えていただきました。身の回りのもので様々なことができるという新しい学びもあり、とても有意義な時間になりました。

自衛隊員の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

2年生「薬物乱用防止教育」

令和6年度2年生対象の「薬物乱用防止教育」を体育館で行いました。

学校薬剤師の藤枝英美氏に御講演いただきました。

薬物乱用の現状や心身への悪影響を身近な問題ととらえ、薬物の誘惑に対する対処法を身につけること、自分を大切にすることなどお話してくださいました。

1年生「生と性の教育」講演会

令和6年度1年生対象の「生と性の教育」講演会を体育館で行いました。

「かけがえのないあなたが自分を大切にするには 」という演目で京都府助産師会より助産師の藤原朋子氏に御講演いただきました。

自分を大切にするために、自分の未来を考えるために必要なことや知っておかなければならないことなど多く学ぶことができました。

1年生の人権学習

11月19日(火)、1年生の人権学習を実施しました。障害者の人権と生き方をテーマに、重度の視覚障害を抱えながら数学教師として奮闘する、丹後緑風高校網野学舎の安達卓能(あだちたかよし)先生をお招きし、「闇が深ければ深いほど、夜明けは近い」というタイトルで御講演いただきました。生きる勇気を与えてくれるお話しに、生徒たちの心も動かされた様子でした。

令和6年度高校生伝統文化事業「華道」体験

11月8日金曜日令和6年度高校生伝統文化事業「華道」体験を2年生の選択「生活探究」の授業で実施しました。講師は小原流の中嶋紀行氏。まず、お花と生活との関わりについてお話をしていただき、季節に合った菊やりんどうなどのお華の生け方を丁寧に教えてもらいながら、華道の作法や楽しみ方を御指導いただきました。

3年生の人権学習

11月12日(火曜日)、3年生の人権学習を行いました。LGBTQ+をテーマに、女子プロボクシングの元世界王者で現在は男性として生きる、真道ゴー選手(橋本浩)さんを講師にお招きし、当事者としての体験を語っていただきました。人権学習の枠を超えた、生徒にとっての生きる礎になるような貴重なお話でした。

体育祭

11月1日(金)体育祭を実施しました。

クラスごとに赤、青、黄の3ブロックに分かれてブロック対抗で大縄跳び、玉入れ、棒引き、ブロック対抗リレーの競技を行い、総得点を競い合いました。

また、学年対抗で学年対抗リレーや綱引きを行いました。

今年度から生徒会・体育委員企画の借り人・モノ競争を行い大いに盛り上がりました。