イチゴの収穫が始まりました!

2026年02月04日

野菜コースで栽培しているイチゴ「紅ほっぺ」が、収穫期を迎えました。

生徒たちが大切に育ててきた実が次々と色づき始めています。

本校のイチゴ栽培は、ハウスの規模が大きくないことから、受粉作業にハチを使わず、生徒が手作業で一つひとつ丁寧に交配を行っています。細かな作業ではありますが、確実に受粉させるために、花の状態を確認しながら慎重に進めています。時間と手間のかかる工程ですが、実が膨らみ、真っ赤に色づいていく様子を見ることで、生徒たちは栽培のやりがいや達成感を感じています。

「無菌操作実習」草花・生物工学コース[1年生]

2026年01月30日

1年生の草花・生物工学コースが、初めて 無菌操作の実習 に挑戦しました。先輩が無菌的に播種して育てたシランを用いて、今回は新しい培地で増殖させる継代培養を体験。菌が入らないように行う操作は細かい手順が多く、最初は少し苦戦していましたが、作業を重ねるうちに次第に手際よく器具を扱えるようになってきました。

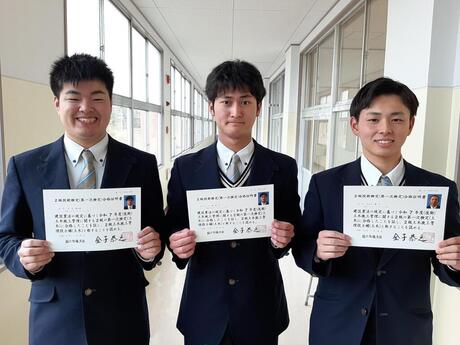

「2級土木施工管理技士補」3名合格

2026年01月26日

3年環境創造科 農業土木コースの生徒3名が、国家資格である「2級土木施工管理技士補」に合格しました。

コツコツと試験勉強に励み、合格を目指して取り組んだ結果となりました。 今後の進路先でその能力を発揮し、活躍してほしいと思います。

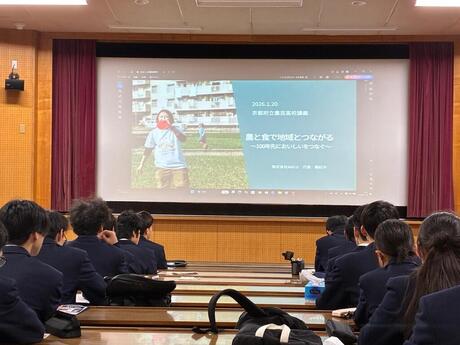

ロールモデル農業者の講演会[1年]

2026年01月20日

デジタルコンテスト(慶應義塾大学主催)受賞の副賞として、大阪から 株式会社MALU 代表 縣 紀子さんをお招きし、講演会を開催しました。

講演テーマは「農と食で地域とつながる 〜100年先においしいをつなぐ〜」。

講演では、ご自身の歩みとともに、事業をつくるうえでの考え方が、数多くの具体例を交えて語られました。

教師や一般企業などのキャリアを経て、実家の農業に関わる中で経験した「豊作なのに捨てざるを得ない野菜」の出来事が、農業や流通の在り方を考える原点となったこと。

パンづくりをきっかけに「菌」に興味を持ち、当たり前とされている工程や慣習を疑う視点を大切にしてきたこと。

また、「職人ではなく経営者になる」という目標に気づいてからは、年齢を区切った逆算思考で行動を重ねてこられたことが紹介されました。

価格設定や見せ方によって商品の価値や反応が変わること、コロナ禍で人の動きが変化する中で「決めることで見えてくるものが変わる」と実感した経験など、経営の現場で得た学びも共有されました。

現在は、体験農園とおばんざい屋の運営を通して、「誰が売るのか」「どんな場所であるか」を大切にしながら、人が集い、会話が生まれる場づくりに取り組まれています。

機能性や流行に頼るのではなく、日常に寄り添うこと、むやみに商品を増やさないことの重要性についても語られました。

農業は「つくる」だけではなく、考え方や視点次第で広がっていく。

生徒にとって、進路や探究活動を考えるうえで多くの示唆を得る講演会となりました。

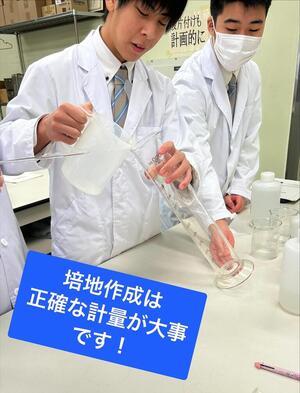

「植物組織培養」培地作成にチャレンジ! 草花・生物工学コース[1年生]

2026年01月16日

草花・生物工学コースの1年生が、組織培養で使用する「培地作り」に取り組みました。

今回は、無菌操作技術を学ぶための初めての実習。白衣を着ての作業に、いつもの栽培実習とは違う緊張感もありつつ、生徒たちは楽しそうに取り組んでいました。

ピペットを使った計量や、pHメーターでのpH調整など、理科の授業で学んだ内容を実際に活用できる良い経験となりました。

「和牛甲子園」壮行会

2026年01月13日

今週末に開催される 第9回 和牛甲子園 に向けて、壮行会を行いました。今回は、畜産流通コースの3年生が丹精込めて育ててきた和牛2頭を出品します。大会の様子は、公式HPからLIVE中継されます。 ぜひ、皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。 https://wagyukoushien.com/

1月15日(木)体験発表会(品川グランドホール)

16日(金)枝肉共励会(東京都中央卸売市場食肉市場)

「意見発表 クラス予選会」

2026年01月13日

来年度の 農業クラブ京都府大会「意見発表競技」 に向けて、

校内予選会(2月開催) の出場者を決定するため、現在クラス予選会を実施しています。

クラス予選会では、生徒一人ひとりが 自身の経験や学びをもとに考えた問題とその解決策 について意見を発表します。

発表後、クラス全員で内容や発表態度を総合的に評価し、

1・2年生の各クラスから2名 が校内予選会の代表として選ばれます。

生徒たちの主体的な学びと成長を感じられる機会です。

今後の活躍にご期待ください。

トマトの種を播きました

2026年01月09日

1月8日、野菜コース1年生でトマトの播種をしました!

今年の春作は5品種のトマトを栽培し、農芸高校に最適なトマトの品種を調査していきます。

5月の下旬には、収穫予定です。

「ビオラの交配」草花・生物工学コース[1年生]

2026年01月09日

草花・生物工学コースの1年生がビオラの交配に取り組みました。

中学校の理科や高校の生物でも学ぶ人工授粉や植物の構造を確認しながら実際に体験する活動でした。

シクラメン販売実習(阪急洛北スクエア)

2025年12月28日

12月28日(日)園芸技術科草花コースの2.3年生が丹精込めて栽培した農芸シクラメンを、阪急洛北スクエア(センタースクエア)において販売実習を行いました。年末のあわただしい中での販売でしたが、多くの方々にお越しいただき、お買い求めいただきました。

ホテル植栽活動(草花・造園コース)

2025年12月26日

草花コース3年生と造園コース2年生が、都ホテル京都八条の花壇植栽に取り組みました。

草花コースは玄関前の花壇を、造園コースはウェルカムガーデンを正月仕様に彩り、ホテルを訪れる方々に季節感を届けています。

特に草花コースの3年生にとっては、今回が最後の活動となりました。感謝の気持ちを込めて、1年間大切に育てたシクラメンをホテルへ贈呈しました。

ホテルをご利用の際は、ぜひ生徒たちが心を込めて作り上げた花壇やシクラメンをご覧ください。きっと皆さんの心を温めてくれることでしょう。

小型車両系建設機械講習

2025年12月24日

農芸高校では将来の進路に向けて資格取得を奨励していますが、この日は専門講師を迎えて「小型建設機械」の講習・資格取得を行いました。毎年3年生の希望者が受講していますが、今回は8名の生徒が参加して前日に講習を受け、2日目は技能講習に取組みました。みんな真剣な表情で機械を操作していました。

花壇植栽活動~京都・烟河~(草花コース)

2025年12月23日

連携活動に取組む京都・烟河で、玄関前花壇の植栽に取組みました。この日は2年生の草花コースが参加して、色とりどりのビオラを植栽しました。少しでも来訪される方の癒しになればと思います。

CHRISTMAS FESTA in園部駅

2025年12月20日

12月20日にJR園部駅前で開催されたクリスマスフェスタに参加しました。

天気も良い中で、シクラメンなどの花や野菜を販売しました。

学校で栽培した花を飾る「リース作り体験コーナー」では、好みの花飾りをつけた素敵なリースができあがりました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

生産物販売会 ~園部郵便局~

2025年12月19日

2学期の終業式の午後、地元にある園部郵便局前で野菜や花苗、シクラメンの販売会を行いました。空き時間には郵便局内の花壇の植替えと庭の手入れをしました。お近くにこられた際には、ご覧いただければ幸いです。

「硝酸態窒素濃度調査」2年草花コース

2025年12月17日

2年草花コース「栽培と環境」の授業で、シクラメンの硝酸態窒素濃度の調査をしました。

植物体に含まれる硝酸態窒素の濃度を測定することで、肥料管理の目安とする土壌診断方法です。

シクラメンの花や葉から汁液を採取し、専用の測定器で濃度を測ります。

植物の栽培に適した肥料や土壌について学びますが、実際に栽培している植物が適切に環境管理ができているか客観的な数値で知る体験的な学習でした。

「摩気高山子ども未来塾」

2025年12月15日

地元の摩気高山子ども未来塾(摩気高山の郷振興会)から、小学1~4年生70名が農芸高校を訪れてくれ、トラクターやコンバインなどの乗車体験や乳牛・肉牛の観察をしました。「おじいさん家にあるけれど、乗ったのは初めて」と話す児童や、牛の体重を聞いてびっくりする児童もいました。これからも"農業"に関する正しい知識と関心をもってもらえればうれしいです。

園部小学校「ひょうたん装飾」(地域資源活用)

2025年12月12日

2年生園芸技術科「地域資源活用」の授業で、園部小学校へ出向き、ひょうたんの装飾活動に取組みました。ひょうたんを使った地域活性化に取り組む「南丹・瓢箪・愛丹会」の方々と共に、児童の活動をサポートしました。

役立っています!

2025年12月11日

先日行われたコラボイベントの際、都ホテル京都八条様から、餌を入れておくための「大きいバケツ」とバケツを干す「バケツラック」を贈呈していただきました。

これは、イベントに参加された方々からの贈呈品でもあり、畜産流通コースの生徒・職員より心より感謝を申し上げます。

割れたバケツを使いながら餌を与えていた時期もあり、不便に感じることもありましたが、贈呈品が届いてからは作業がスムーズに進み、ウシと触れ合える時間が増えました。

ありがとうございました。

一重? 八重?

2025年12月11日

花壇作りで植えていた花がやっと咲きました。

部員が好きなネモフィラ(写真1枚目)と1年生が授業で栽培しているダイコンと同じアブラナ科のストック(写真2枚目と3枚目)です。

ストックは一重咲きと八重咲きが混じっているため、発芽してから「八重鑑別」という作業で、八重咲きの苗を見極めます。

今年の農業鑑定競技会(農業クラブ全国大会)へ出場した生徒も八重鑑別に挑戦しました!

一重咲き、八重咲き、どちらも綺麗ですが、専門的な知識や技術を身につけるために必要です。

COPYRIGHT (C) 京都府立農芸高等学校