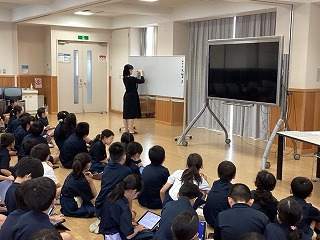

京都教育大学附属桃山小学校4年生のみなさんに対し「見えない、見えづらいとは」「共に生きるとは」をテーマに理解教育を行いました。まず、見えない、見えづらいとはどのような状態なのか、盲学校での学びについて紹介した後に、事前に寄せられた質問の答えを織り交ぜながら当事者である理療科教員が実際の生活について話しました。こちらからの問いかけに対して、積極的に答える子どもたちの様子が印象的でした。

質問コーナーでは、信号を渡る時の方法、食事をとる時、食べ物が置いてある場所を時計の短針に置き換え位置を知らせるクロックポジション、点字ブロックの種類について、また、遠く離れた場所への旅行の仕方など、時間がまだまだ足りないほどたくさんの質問がありました。

また、展示している視覚補助具に興味津々で、実際に触ったり使ったりすることで、見えにくさを補う道具や工夫についての学びを深めているように感じました。

「共に生きる」ことについて考えを深め合った子どもたちが、心のバリアフリーを広めてくれることを願っています。

【当事者である理療科教員の体験談や実演から理解を深めている様子】