ハーフオレンジ レインボーの繁殖について紹介します。

ハーフオレンジ レインボー

トウゴロウイワシ目 メラノタエニア科

原産地はインドネシアのパプアニューギニア島西部です。開発や環境悪化によって、現地では個体数が激減しているようです。

ブルーとオレンジの体色が非常に美しく、人気の熱帯魚です。全長は8㎝程になり、ネオンテトラのような小型カラシンの仲間よりも大きくなるため、10匹前後やそれ以上の複数飼育をするなら大きめの水槽が必要になります。90㎝水槽で群泳させると見栄えもよく、大変美しいです。寿命は3年~4年です。5匹前後であれば、60㎝水槽でも飼育できます。

マリンバイオ部では、ハーフオレンジ レインボーの累代繁殖を行っています。

ハーフオレンジ レインボー 展示水槽

雌雄の判別は主に体色から判断します。雄はブルーとオレンジがはっきりと体色に現れ、雌よりも体高があります。雌はやや地味な体色で、雄よりも体高がありません。

水槽水温を28℃前後に保っていれば頻繁に産卵行動を見ることができ、1年中採卵できます。採卵は考えて行わないと、とんでもない匹数を飼育することになります。

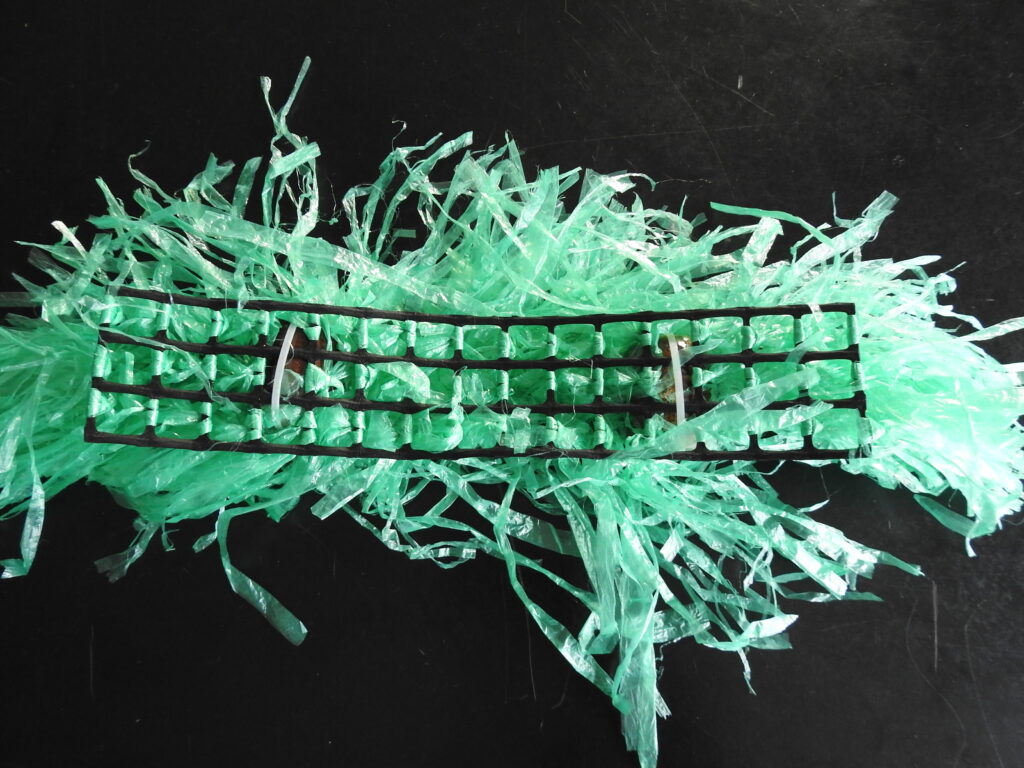

採卵には手作りの魚巣を使用しています。

材料

・トリカルネット(塩ビ管のVP13でも代用可)

・ビニールの紐(スズランテープ緑)

・結束バンド

・沈子(重りになるような物)

この魚巣は金魚の採卵にも使用しています。

魚巣を作る場合、沈子は一般的ではないので、きれいに洗った石などを使ってもよいと思います。しかし、鉛は使わない方がよいでしょう。

魚巣が完成すれば水槽に入れるだけです。雄が雌を追尾したり、水槽のコーナーや障害物で雌雄が体を寄せあう行動が見られたら産卵をしています。魚巣の投入場所は水槽の端が良いでしょう。産卵行動が確認できていれば、投入後すぐに魚巣へ集まってきます。採卵できたら事前に用意していた孵化水槽へ魚巣を収容します。

受精卵は小さいため、見えません。付いていると信じて収容します。受精卵が発眼すると、視認できるようになります。

マリンバイオ部では朝に魚巣を入れて夕方に回収します。回収したらすぐに魚巣を入れて、翌日の朝に回収します。これを繰り返すと、かなりの受精卵を回収できます。今回は魚巣4つ分を回収しました。

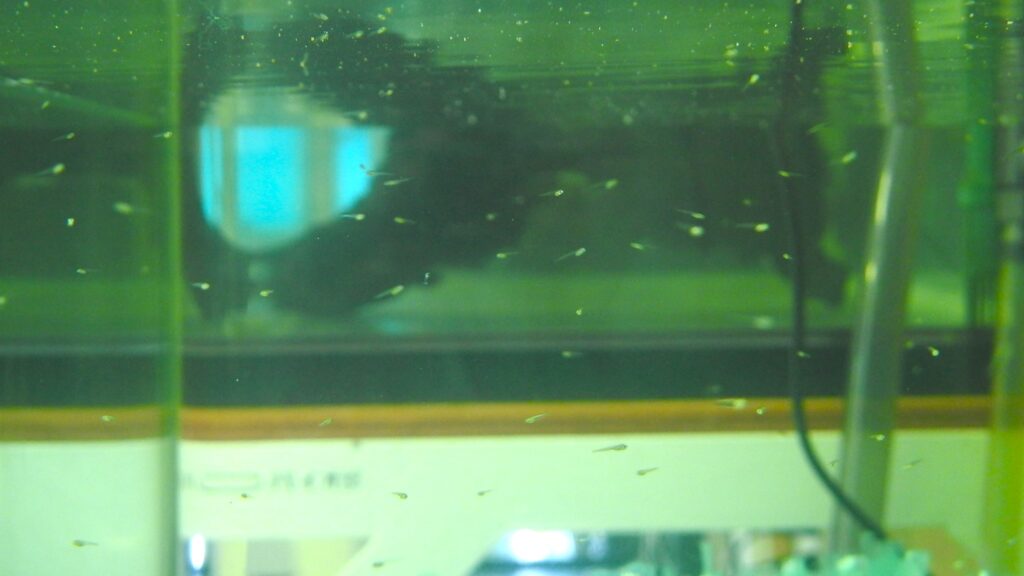

採卵から10日前後で孵化します。ふ化を確認できたらエサを与えます。

エサには「Hikari メダカベビー ハイパー育成」(キョーリン)を水に溶いて与えました。また、アルテミアも併用しています。大きくなってくると「Hikari メダカのエサ 産卵・繁殖用」(キョーリン)に切り替えます。

孵化確認から3週間ほどは、換水を行いませんでした。

水槽はベアタンクです。ろ過装置は使用せずにブロアーを行い、グリーンウォーターで飼育しました。水槽への直射日光は避け、水槽上部から光が差し込みむように遮光しています。

換水は週に1度ほど、水槽の1/4程度の水を交換しました。

この夏は水槽水温が30℃を超えましたが、元気に成長しました。

本来、アルテミアを与えなくてもよいサイズですが、色上げのために与えています。

与えているエサは熱帯魚用のフレークフードとして有名なテトラミンです。

10月にはヒーターを投入しました。摂餌量が増え、フンの量が増加してからは、毎朝底掃除を行っています。換水は週に2回程度、水槽の1/4程度の水を入れ替えます。まだ、ろ過機は使用していません。

飼育しやすい魚です。