GSP 高大連携授業「理数化学」

教養科学科では、1年次から目的・進路意識を高め、探究心や創造力を培うため、大学や研究機関との連携授業を通して様々な取組を行います。

そして専門性を高める機会を充実すべく、グローカル・スタディーズ・プログラム(GSP)として系統的に位置づけています。

自然科学や科学技術に対する興味・関心を高め、科学的・数学的な思考力や物事を論理的に考察・分析する能力を錬磨し、より専門性を高める機会と捉えています。

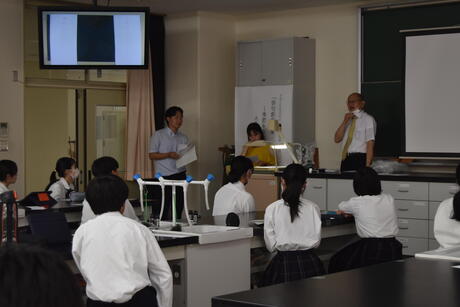

教養科学科2年次生の取組として、10月31日(火)、大阪公立大学の八木繁幸教授を講師にお迎えして、「化学発光から化学を学ぶ」という授業を実施しました。

内容は、炎色反応の実験とルミノール反応の実験、さらにルミノール反応の実験を元に警察の鑑識官になったつもりで、血液のしみこんだハンカチを探し出すというものでした。最後に、ウミホタルの発光現象の実験も行いました。

10月5日に京都新聞社主催の「日本人の忘れもの知恵会議対談シリーズ」の公開収録があり、教養科学科2年生が聴講参加しました。

『未来へ受け継ぐ』をテーマに、教育者・空間人類学者のウスビ・サコさんと映画監督の馬杉雅喜さんが、地域の活性化と映像の力をテーマに対談されました。

日常や学校生活ではめったにない機会とあって、生徒たちは御二人の話に耳を傾け、対談後には感じたことや疑問を投げかけていました。

生徒たちにとって、未来社会に必要なことや明日を生きるヒントを探るきっかけになったのではないかと思います。

対談の記事は、10月26日発行 京都新聞 朝刊 第9面に掲載されております。

また、ウェブサイトにも掲載されておりますのでご覧ください。

https://pr.kyoto-np.jp/campaign/nwc_wise/conversation/conv_2310.html

第15回創華祭(文化の部)を9月6日~8日の3日間にわたって行いました。開会式後、全クラスが演劇を次々と披露しました。とりわけ3年生の演劇は完成度が高く、熱演に大きな拍手が送られました。

また、美術・科学・ボランティア・家庭・茶道などの文化系の部や芸術科目選択者も、日頃の活動の成果を披露しました。昨年度に続き書道部のパフォーマンスが行われ、多くの観客を魅了しました。さらにPTAによる販売もあり、とても好評でした。

演劇3年の部の最優秀賞 3年2組「千と千尋の神隠し」

演劇3年の部の優秀賞 3年1組「The Greatest Showman」

演劇3年の部の優秀賞 3年6組「ライオンキング」

演劇2年の部の最優秀賞 2年1組「赤ずきんの君に。」

演劇2年の部の優秀賞 2年6組「白雪姫の世界が変わる」

演劇1年の部の最優秀賞 1年3組「名探偵赤ずきん」

演劇1年の部の優秀賞 1年4組「異端白雪」

演劇1年の部の審査員特別賞 1年5組「コブタ裁判」

ポスターの部の最優秀賞 2年1組「赤ずきんの君に。」

ポスターの部の優秀賞 1年3組「名探偵赤ずきん」

ポスターの部の優秀賞 3年1組「The Greatest Showman」

ポスターの部の優秀賞 3年3組「天使にラブソングを」

ポスターの部の審査員特別賞 2年2組 「ロミオとジュリエット」

ポスターの部の審査員特別賞 2年5組 「ヒア・カムズ・ザ・サン」

ポスターの部の審査員特別賞 3年5組 「リメンバー・ミー」

海外留学する生徒と国内での語学研修に参加する生徒の壮行会を実施しました。

井上校長からは「どの場面でもOUTPUTする気持ちを強く持って、躊躇せずOUTPUTすること」「なぜそうするのか、その人は何を考えているのか、どうなっているのかと疑問を持つこと」の2点についての話がありました。

<留学・語学研修先等>

○トビタテ!留学Japan

1名 アイルランド(ダブリン)

○京都府立高校生対象語学研修

4名 イギリス(エディンバラ) 2名

オーストラリア(アデレード) 2名

○府立高校海外サテライト校事業

1名 オーストラリア(ブリスベン)

○ハイブリッド型英語研修

9名 府内での3泊4日の語学研修

留学・研修先での健闘を祈っています!