1年生教養科学科80名を対象に、京都大学宇治キャンパスおうばくプラザにて「学科研修」を実施しました。

新入生が、今後の3年間を見据えて、専門学科としての意識を身につけることを目的としています。

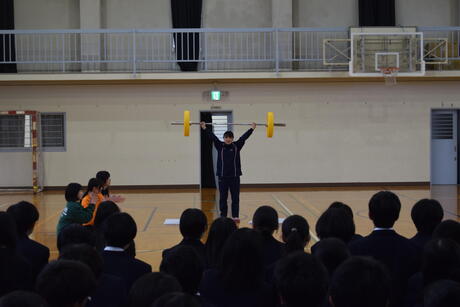

開講式で校長は、「実感すること」の大切さについて話しました。

画像や映像で情報を得るだけではなく、実際のものを見たり、聞いたりして五感を働かせ、心を動かされることが本当の理解につながるからです。

また、生涯の友達を高校時代につくることの価値を伝えました。

最後に、これから始まる探究活動に向けて、実社会と自分を結びつけながら考えることについて話しました。

当日のプログラムは、教養科学科の取組についての説明、探究活動(午前の部・午後の部)、進路講話です。

グループでディスカッションを行ったり、発表内容を組み立てたり、課題解決に向けて力を合わせて活動できました。

また、昼食時間は京都大学の施設見学を行い、新しい仲間と交流を深めるひとときとなりました。

今後の学校生活が楽しみになるよいスタートをきることができました。

令和6年4月8日(月)、第16回入学式を挙行しました。

城南菱創高校第18期生が、井上校長より入学許可を受けました。

井上校長は式辞において、高校生としてぜひ大切にしてほしいことを2つ話しました。

1つめは、Well-being(ウェルビーイング)の実現です。

自分が身体的、精神的、社会的に満たされた状態(Well-being)であるように

よりよく生きることはもちろんのこと、

自分の理想とする生き方ができる社会の実現を目指していきましょう。

2つめは、何事にも好奇心を持ち、面白いと思う気持ちです。

知識を覚えることだけではなく、

自分の感性を働かせて物事を捉える力を磨きましょう。

特に、本校が大切にしている探究活動がその機会になります。

入学生のみなさんが今日という日の感激を忘れず、心身ともに健やかに成長することを願っています。

令和6年4月8日(月)、離着任式と1学期の始業式を行いました。

井上校長は始業式の式辞において、感性について話しました。

その中で、桜の開花や満開に日本人が高い関心を寄せることについて触れ、

日本文学研究者であるドナルド・キーンの見解を紹介しました。

それは、桜が他の花と比べ開花期間が1週間程度と大変短い「はかなさ」を、

日本人は重視しているという視点です。

また、四季がある日本の国土で生活してきた人々が、

自然の変化に心を動かされる感性を育んできたことを伝えました。

以上を踏まえ、

自分の感じ方について、

外国人の感性との違いは何か等について、

思索するきっかけにしてほしいと述べられました。

3月1日(金)、第15回卒業証書授与式を行い、城南菱創高校第15期生237名を送り出しました。

井上校長は式辞で、「コロナ禍の影響を受けた高校生活であっても、工夫を凝らし、逆境を乗り越えてきた成果こそが今の姿なのだ」と卒業生を称え、今日という日を祝しました。その上で、『沈黙の春』の著者で環境問題を告発したレイチェル・カーソンの『知ることは感じることの半分も重要ではない』という言葉を紹介しました。「暮らしの情報化が進む中だからこそ、感性を磨くことが重要であり、これからも自分がどう感じているかということを大切にしてほしい」と述べられました。

在校生送辞と卒業生答辞の後、卒業生による式歌が披露されました。保護者、教職員の盛大な拍手に送られて閉式となりました。

令和5年度教養科学科「こだわり学」研究発表の表彰式を行いました。

先日行われた総合発表会では、1年教養科学科生徒が取り組んだ研究についてプレゼンテーションしました。

当日は外部アドバイザーとして、京都大学の学生6名に参加していただき、発表審査と講評を行っていただきました。

そして、生徒の相互評価と本校教員の審査結果を総合的に判断し、高い成績を修めた生徒達を表彰しました。

受賞者は「自分の興味を持ったテーマについて多くの人が関心を抱いてくれたことを嬉しく思い、1年生で学んだことをいかして、2年生からのゼミ活動にもがんばりたい。」という感想を述べました。

最優秀賞「子どもの健やかな発達をアートの力で!」

優秀賞「投資について知ろう」

優秀賞「学習意欲を高めるために」

ラーニング賞「学校給食の必要性とフードロスの関連性」

コ・クリエーション賞「世界の方言」

オーナーシップ賞「奈良の観光業について」