部活動

「誰かがやってくれるだろうの誰かになる!」

ボランティア活動には、心の温かさや人とふれあう気持ちが伴います。部員には、ボランティア活動を通じて出会った人との人間関係から新しいものを学んでいくという過程を大切にさせています。南キャンパスで一緒に"心をピカピカ"にしましょう(^_^)v11月29日(土)、「京都やわた観光 まちめぐりロゲイニング2025」(主催:八幡市商工会)が開催され、運営ボランティアとしてボランティア部(南)の14名が参加しました。八幡市文化センター展示室の会場設営から始まり、誘導、受付、アプリの説明後、開会式がありロゲイニングがスタートしました。部員たちも少しだけロゲイニングを体験し、フィニッシュの対応と閉会式の補助をしました。

ロゲイニングとは、ナビゲーションスポーツの一つで、地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、得点を集めるスポーツです。チェックポイントをまわった証拠として、写真一覧と同じ風景を撮影することでポイントがゲットできます。今回は、43ヶ所のチェックポイント(1~85ポイント)があり、制限時間は3時間でした。

令和7年度「全国高校生伝統文化フェスティバル」(主催:文化庁・京都府・京都府高等学校文化連盟)が、12月14日(日)に京都コンサートホールで開催されます。その運営に携わる「おもてなし隊」の一員としてボランティア部(南)の16名が参加する予定です。その事前学習の一環として、講師の先生を招いた「おもてなし研修」が、11月8日(土)に本校看護講義室であり、本校と城陽支援学校のおもてなし隊が参加しました(その他の学校は11/22(土)に実施予定)。「おもてなし...とは」から始まり、京都ならではのおもてなしを実践するために、接遇マナー、所作、しぐさなど、様々なことを教えていただきました。「お客様・出場校・地域の皆様・主催者・おもてなし隊のメンバー」すべての人をハッピーにする「おもてなし」を心がけます。

手話歌「世界に一つだけの花」の発表の際には、ちょボラーマン(八幡市社会福祉協議会非公式キャラクター)もかけつけてくれました。全国高校生手話パフォーマンス甲子園以来の共演に感謝しています。今回の経験を、12月26日(金)に松陽児童館で開催される「お楽しみ会」での発表につなげます。

11月7日(金)、南キャンパス文化祭で恒例の「マジック&手話歌♪」を披露しました。文化祭準備の合間を縫って、限られた時間での練習でしたが、3年生を中心によく頑張りました。本番では、新旧織り交ぜたマジックと手話歌「パプリカ♪」「あいうえおんがく」と本年度の手話歌「世界に一つだけの花」を部員18名で発表することができました。

11月7日(金)、南キャンパス文化祭の登下校時に「ユニセフ学校募金」を実施しました。この取組も6年目を迎え、今年は、『すべての子どもに、笑顔を!』を合言葉に、たくさんの生徒、先生方に協力していただきました。集まった募金(6,801円)は、公益財団法人日本ユニセフ協会に送りました。この金額は、下痢による脱水症状を防ぐ経口補水塩(ORS)なら1000袋、1錠で4~5リットルの水をきれいにできる浄水剤なら17,002錠、ポリオ予防ワクチンなら462回分に相当します。ご協力をいただいたみなさん、ありがとうございました。

《部員の感想(抜粋)》子どもが楽しそうに遊んでいると、他の子どもが集まってくるのを見て、「楽しさが伝わっていく」と感じた。このようなイベントに子どもが参加することで、地域のつながりも広がっていくと思った。・初めてのボランティアだったので分からないことが多く、戸惑うこともあったが、世代関係なく楽しんでいらっしゃる姿をたくさん見ることができたので、とても幸せな気持ちになった。一人一人がつながっていくことを感じられてよかった。これからもこのボランティアが続いていくことを願っている。・高齢者から子どもまでの方がたくさん来て、楽しんでもらうことができたのがよかった。私もたくさんの子どもとコミュニケーションを図ることができ、参加してよかったと思った。今後も後輩たちがこのボランティアに呼ばれ、少しでもやりやすくなっていけばよいと思った。来年は、来場者として参加したい。

11月2日(日)、京都リハビリテーション病院駐車場で開催された、京都清水メディケアシステム主催「しみずの郷『オータムフェスタ2025』」に、部員13名が参加しました。当日は、わくわく介護体験ブースで、キャラクター釣り、転がしビンゴを企画、運営しました。初めての参加で不安もありましたが、たくさんの子どもたちが笑顔をみせてくれたので、楽しい1日になりました。部員内でシフトを組んで、他のブース(身体計測・射的・防災・キッズコーナー)のお手伝いもさせていただきました。

11月1日(土)午後、八幡市役所で開催された、八幡市主催「防災・市民広場づくり」ワークショップの第3回目に、部員10名が参加しました。このワークショップは、八幡市の旧本庁舎を解体し「防災・市民広場」が整備されるに際し、参加者のアイデアをできる限り反映するために開催されています。今回は、「新プランのお披露目」として、過去2回のワークショップで出された意見を反映した『"つくりたいモノ・やりたいコト"を実現するプラン』が発表されました。2年後の完成が楽しみです。

※ボランティア(南)部員へ 「防災・市民広場」オープニングセレモニー開催日に八幡市役所に集合!(2027年11月完成予定)

10月25日(日)、梅小路公園で開催された「京都版ミニ・ミュンヘンin梅小路」(京都府主催)に部員8名が参加しました。当日は、子どもたちのお店のお手伝いのほかにも、ボランティア部(南)として「しゅわッチ!!(手話教室)」のお店を出し、子どもたちに「パプリカ」の手話歌を教え、一緒に手話歌を楽しみました。また、KBS京都の「西脇知事と行き活きトーク」の番組収録もあり、部長が知事からのインタビューを受けました。

「京都版ミニ・ミュンヘン」とは、ドイツのミュンヘン市で30年以上続く、子どもだけで運営する小さな仮想のまちづくりの取組(ミニ・ミュンヘン)を参考に、京都版として昨年度(福知山市・八幡市)から開催されています。今年は、京都市で開催され、「梅小路ニューシティ」(まちの名前)で、お店のオーナーである子どもたちは当日参加の子どもたちを雇い、お店を経営していきます。働いた子どもたちは、銀行から給料「プラ」(まちの通貨)が支払われ、そのお金で買い物をしたり、遊んだりしながら社会のしくみを学ぶ取組です。

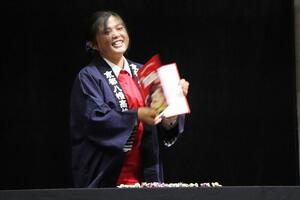

10月19日(日)、八幡市民スポーツ公園、市民体育館で「やわたスポーツカーニバル2025」(主催:八幡市・八幡市教育委員会・八幡市スポーツ協会)が開催され、部員14名が参加しました。ACP(アクティブ・チャイルド・プログラム)のスタッフとして、子どもたちと運動遊びを楽しみながら元気いっぱい交流しました。特に、子どもたちと綱引きを何度も力を合わせて取り組み、体をたくさん動かしましたが、笑顔が溢れる交流となりました。

ACPとは、子どもが様々な運動遊びに親しみ、楽しく積極的にからだを動かす中で、心身ともに元気に成長していくためのプログラムです。

ハロウィンに関するものづくりの後、「マジック&手話歌♪」を発表しました。まずは、手話歌♪「パプリカ」、「あいうえおんがく」、その後、得意のマジックを11個披露しました。最後は、ちょボラーマン(八幡市社会福祉協議会非公式キャラクター)にも来てもらい、手話歌♪「世界に一つだけの花」を発表しました。子どもたちだけではなく参加者全員に楽しんでいただいたことが自信につながり、今後のボランティア活動への励みにもなりました。

10月18日(土)午後、「第2回八幡市ふれあい交流事業~ハロウィンお楽しみ会~」(主催:八幡市教育委員会)に部員10名が参加しました。12:45からの会場準備、パフォーマンスのリハーサルを終え、14:00からハロウィンお楽しみ会がスタートしました。始めは子どもたちと一緒に、ハロウィンに関するものづくりを楽しみました。見本を参考に思考錯誤しながら、帽子やマント、カボチャなどの飾りを一生懸命作りました。

ふれあい交流事業とは、障がいのある子どもたちとボランティアが文化・スポーツ体験を一緒にしたり、地域の方と交流したりすることで、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを進め、障がいのある子どもたちが多くの友人や知人をつくり、成長して大人になったとき安心して暮らすことができることを目的としています。

10月18日(土)午前、京田辺市立社会福祉センターで「第36回食料支援&生活相談会」(主催:食料支援ボランティア団体「ぬくもりの絆」)が開催され、部員10名が参加しました。今回は午前9時から準備を始め、10時00分から食料の配付を始めました。今回も来られた方が各テーブルの中から好きなものを選んでいくという形式で、選べるという楽しさがありました。次回は2月に参加する予定です。

《部員の感想(抜粋)》「いつもありがとう」、「助かってます」などと声をかけていただき、自分の行動が誰かに感謝されているのが嬉しく、誰かの助けになっていることが身をもって理解することができた。支援を受けている方からの話を聞いていると、それぞれの家庭に様々な課題を抱えられていることが分かり、これからもこのような支援ボランティアを続けていきたいと思った。・カップラーメンを渡すところで、「3つもくれるの」と言われたことがあり、この支援の大切さを実感した。・「米もくれるんや」と多くの方が言っていたので、困っている人に行き渡ればよいと思ったが、最終的にはこの活動をしなくても困ることのない社会になればよいと思った。

「京都版ミニ・ミュンヘンin梅小路」(主催:京都府等)が10月25日(土)に梅小路公園で開催されます。子どもだけで運営する小さな仮装のまちづくりの取組に200名を超える子どもたちが応募してくれています。京都市を6つのブロックに分け、それぞれ全5回のワークショップで準備を進めていき、本番を迎える予定です。

特別ワークショップが10月4日(土)PM、京都市役所であり部員8名が参加しました。今回は、小学生スタッフとして参加する全6ブロックの子どもたちが参加し、京都市会議場見学、子ども市長・まちの名前・通貨の名前を決める投票などがありました。子ども市長が選出され、副市長も任命されました。また、まちの名前は「梅小路ニューシティ」、通貨の名前は「プラ」(プラムにちなんで)に決まりました。準備を一緒にしている第4ブロックの子どもたちとも再会し、楽しそうに交流する姿が印象的でした。部員にとっても、京都市会議場を見学し、議長席にも座らせていただくなど、主権者教育にもつながる貴重な経験ができました。

午後からは、2グループに分かれて「モルック体験」、「アート体験」のお手伝いをしました。モルックは、ボランティア部の活動で体験している馴染みのあるスポーツです。モルック(投げる棒)を参加者に渡したり、スキットル(木製のピン)を立てたり、得点係をしたり、応援をしたりなど、会場を盛り上げていました。「アート体験」では、自分の手形を画用紙に描いて切り取り、色を塗って指文字を作りました。自然と子どもたちに優しく寄り添う姿は、普段の活動の成果だと感じました。「ガラスアート」で子どもたちと楽しんでいる様子も微笑ましかったです。

10月11日(土)、京都府聴覚言語障害センターで開所10周年企画「開放イベント」が開催され、部員8名が参加しました。オープニングアクトとして、手話歌♪「パプリカ」、「あいうえおんがく」、「世界に一つだけの花」の3曲を披露しました。昼からはマジックを披露し、小雨が降る中でしたが、多くのお客さんに楽しんでいただきました。会場内では、手話での会話が当たり前のようにあり、もっと手話を勉強したいと考える部員がたくさんいました。発表終了後、所長様より感謝状をいただき、今後のボランティア活動の励みとなりました。

「京都版ミニ・ミュンヘンin梅小路」(主催:京都府等)が10月25日(土)に梅小路公園で開催されます。子どもだけで運営する小さな仮装のまちづくりの取組に200名を超える子どもたちが応募してくれています。6つのブロックごとに全5回のワークショップで準備を進めていき、本番を迎える予定です。第4ブロックのワークショップの2回目が9月20日(土)午後、ラクト山科であり部員7名が参加、3回目が9月27日(土)午後、山階南児童館であり部員4名が参加しました。回数を重ねるごとに子どもたちとの距離も縮まり、準備も着々と進んでいるので、本番が楽しみです。

10月4日(土)AM、「第4回京都府立特別支援学校スポーツ交流会」(主催:京都府教育委員会・京都府立特別支援学校校長会)が、山城勤労者福祉会会館、口丹波勤労者福祉会館(クワスポくちたん)、三段池公園総合体育館で分散開催され、中学部、高等部の生徒が各会場で卓球、ボッチャ、チャレンジスポーツ(みんなでGO!・紙飛行機飛ばし・転がしビンゴ)を楽しみました。今年度も運営ボランティアとして、部員14名が口丹波勤労者福祉会館で開催された「チャレンジスポーツ」の転がしビンゴとボッチャの対戦相手を担当しました。会場までは、八幡支援学校のスクールバスに同乗させていただきました。参加した丹波支援学校、向日が丘支援学校、八幡支援学校の生徒のみなさんと楽しい半日を過ごすことができました。

9月4日(木)、第74回京都府社会福祉大会(京都府等主催)が京都テルサで開催され、本校南キャンパスのボランティア部が、昨年度の共同募金運動に対する感謝状を(福)京都府共同募金会会長様よりいただきました。また、9月11日(木)には、(福)八幡市社会福祉協議会事務局長様からその感謝状を直々に授与していただきました。これを励みに、今年度も共同募金運動に貢献できるよう頑張ります。

☆本年度もイズミヤ八幡店で、地域の福祉事業に生かされる「赤い羽根共同募金」の街頭募金を以下の日時で予定していますので、ご協力をお願いします。

令和7年10月14日(火)17:10~18:10、15日(水)16:10~17:10、20日(月)16:10~17:10、21日(火)17:10~18:10