昨年度から参加している京都大学ILASセミナーの宿泊研修で、Links同好会の4名が6月14日(土)と15日(日)の一泊二日の行程で飛騨古川まで行ってきました。

京都大学に集合し、京都大学の1回生や大学の先生とともにバスで飛騨古川まで向かいます。お昼過ぎに『Fab Cafe HIDA』に到着。見上げると立派な梁が縦横に通る古民家を改修した宿泊施設で、ここが今回の研修の拠点になります。

今回の研修テーマは「地域の自然(森)・人々の暮らしから持続可能性を再定義する」。"木工の郷"飛騨の地の現状や課題を通して、「地域に残したいもの」をどのように残していくかを考えます。目的やプログラムについて説明を受けた後、通称"岡田さんの森"へ移動。そこでは飛騨地方の森の特徴や歴史、そして現状について学びます。広葉樹の比率が7割と高く、冬季にはまとまった積雪がある飛騨ならではの植生に生徒達も興味津々でした。現地で研究を進めていた大学院生もここから参加し、見た瞬間に様々な樹木の説明をしてくれる姿に圧倒されました。

その後は里に戻り、西野製材所、柳木材製材所などを見学し、森の木が建物や家具になるまでの過程を学びました。飛騨と木材の歴史、受け継がれる職人の技、日本そして飛騨の林業の現状、循環型社会へのアプローチ等、質・量ともに深いレクチャーに生徒達もなんとか食らいつきます。

FabCafeに戻り、飛騨市役所の上田さんに「関係人口から持続可能性を考える」というテーマでお話をしていただきました。全国に先駆けて地域活性化に挑まれ、「飛騨市ファンクラブ」や地域の人と体験でつながる「ヒダスケ」、祭り文化の発展など、特色のある取組をされており、学生達を深い学びへ導いてくださいました。その後、全員で1日目の振り返りを行い、各自で感じたことを交流しました。

体と頭をフル稼働した後は夕食タイム。地元産の食材を使った郷土料理が参加者の疲れを癒やしていきます。高校生と大学生が同じテーブルで食卓を囲み、勉強の仕方や大学の様子など、色々なお話が聞けたようです。

研修2日目は、地元の吉城高校の生徒も交えながら、「地域に残したいもの」に関するフィールドワークを行いました。「森」、「飛騨牛」、「五平餅」の3つのチームに分かれて、それぞれの現状と課題について学びました。顧問が同行した「飛騨牛」チームでは、仔牛が産まれたときから出荷までの一貫経営をされている田中牧場を見学しました。時折、「モ~!」という鳴き声が聞こえる中、防護服を着て牛舎を歩きながら飼育されている方にお話を聞きました。月齢ごとに子牛から妊娠中の牛までのエサの配合や環境を変えるなど徹底した管理体制で、牛への愛をひしひしと感じる飼育をされていました。お話を聞く中で、エサのコストが上がる中での経営問題や後継者問題など、飛騨牛ブランドを守る大変さを強く感じました。

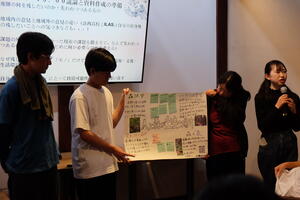

各チーム見学・体験を終え、FabCafeに戻り、「地域に残したいもの」として「森」、「飛騨牛」、「五平餅」をどのように残すべきかを大学生とともに考えました。そして、ポスターを作成し、今回の研修のまとめとして、高校生と大学生が協力して発表しました。帰りの時間の関係もあり、時間のない中での発表でしたが、参加者全員(高校生はもとより大人も含めて)に成長が感じられる発表でした。森と人、森と社会、モノとヒト、人と人、、、飛騨の地で体験を通してさまざまな関係を学びながら、それぞれが深い学びを得たと思います。

短い期間でしたが、とても充実した中身の濃い2日間となりました。あいにくのお天気ではあったのですが、学生からは飛騨で聞く雨の音が心地よくて、雨で良かったというお話もありました。このような素晴らしい機会を与えてくださった京都大学の德地先生、張先生、大学生の皆さん、パナソニックの方々、吉城高校の皆さん、お世話になったすべての方々に感謝です!