- >

- 学科紹介

- >

- TAFS(専門学科)

- >

- 第2研究群

TAFS (Training in Agriculture for Future Specialists)

TAFSは現在文部科学省が進めているアクティブラーニングの手法をいち早く取り入れた課題研究授業であり、現在4つの研究群が展開されています。 TAFSプログラムの成果が認められ、平成25年度文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けました。

<第2研究群>

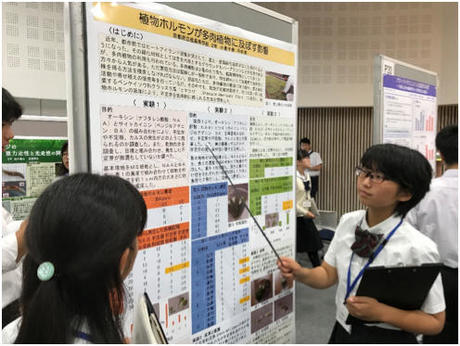

●生物資源の利用研究室

植物バイオテクノロジーの技術を使用して、野生種から園芸種までさまざまな植物体を利用し、優良品種の選抜から栽培方法の勝率をめざします。さらには大量増殖を行い、栽培・販売をとおして、地域発展に寄与します。

●種の保存、新品種研究室

植物バイオテクノロジーの技術を使用して、原種の保存方法や、それらを用いた新品種の育成を行います。また、茎頂培養などを駆使して、ウイルス等に汚染された貴重な植物体の系統維持を行います。

<成果>

2022年

第6回 高校生科学教育大賞 最優秀賞

第70回 近畿学校農業クラブ連盟大会 意見発表分野Ⅱ類 優秀賞

第4回 全国高校生農業アクション大賞 奨励賞

第20回 農業高等学校生徒意見文全国コンクール 優秀賞

日本植物学会第86回大会高校生研究ポスター発表 優秀賞

令和4年度 みやこサイエンスフェスタ 奨励賞

2023年

第71回 近畿学校農業クラブ連盟大会 プロジェクト発表分野Ⅱ類 優秀賞

第71回 近畿学校農業クラブ連盟大会 プロジェクト発表分野Ⅲ類 優秀賞

令和5年度 みやこサイエンスフェスタ 奨励賞

第7回 高校生科学教育大賞 審査員特別賞

第7回 京都府の食のみらい宣言・実践活動コンクール 佳作

#SASS2023「大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード」

特別賞「富士見工業賞」

2024年

第8回高校生科学教育大賞 最優秀賞

令和6年度 みやこサイエンスフェスタ 奨励賞

第75回 京都府学校農業クラブ連盟大会 意見発表Ⅱ類 優秀賞

第72回 近畿学校農業クラブ連盟大会 プロジェクト発表Ⅰ類 優秀賞

第72回 近畿学校農業クラブ連盟大会 意見発表Ⅲ類 優秀賞

第10回全国ユース環境活動発表大会全国大会 SDGs活動特別賞

第1回みどり戦略学生チャレンジ近畿大会 近畿農政局長賞

SDGsQUESTみらい甲子園 関西エリア大会ファイナリスト

2025年

第9回高校生科学教育大賞 奨励賞

令和7年度 みやこサイエンスフェスタ 奨励賞

第9回高校生が描く「明日の農業コンテスト」 金賞

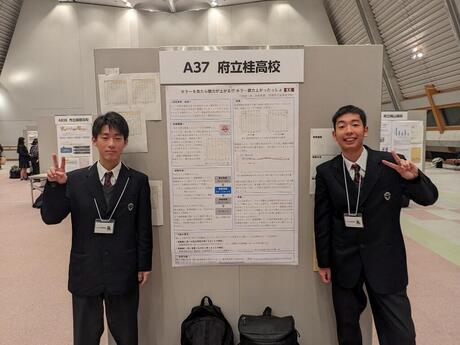

京都探究エキスポ2025への参加

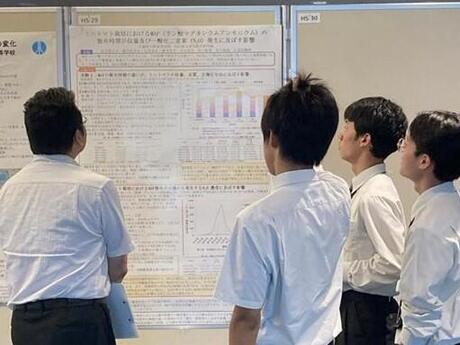

12月20日(土)に、京都国際会館において、京都探究エキスポに普通科の探究活動から2チームと専門学科から1チームポスターセッションに参加しました。

他校の生徒や先生、府知事や教育長をはじめとした方々等に、探究活動を発表し質疑応答を通して、新たな研究課題の発見にもつながりました。

専門学科

・ミニトマト栽培におけるMAP(リン酸マグネシウムアンモニウム)の散布時期が収量及び一酸化二窒素(N2O)発生に及ぼす影響

普通科

・「ホラーを見たら五感が冴える!?」ホラ~聴力上がったっしょ

・桂高校内のWi-Fi環境について

【第11回全国ユース環境活動発表大会 近畿地方大会】

12月21日(日)にグランキューブ大阪で第11回全国ユース環境活動発表大会近畿地方大会が開催されました。この大会では高校生が日々行っている環境活動について発表を行います。桂高校からはTAFS第1研究群菌類研究班とTAFS第2研究群樹木研究班が参加しました。発表や交流を通して各学校の様々な環境活動について知る良い機会となりました。大会の結果は以下の通りです。

TAFS第1研究群菌類研究班 地方大会最優秀賞

TAFS第2研究群樹木研究班 優秀賞

地方大会最優秀賞を受賞したTAFS第1研究群菌類研究班は2月に開催される全国大会に出場します。

京都府立大学での発表

12月19日(金)にTAFS第2研究群樹木研究班と菊研究班の生徒が、「第4回精華キャンパス研究交流会」に参加し、発表を行いました。

本校の研究活動においては、京都府立大学から様々な研究の御支援をしていただいております。今回は、「花卉」に関する交流会であったため、キク、フジバカマ、キクタニギクの研究活動の内容を発表しました。

大学の先生や企業の方々の前で緊張しながらも発表をすることができ、また関係者の方々との交流や、大学の先生からもわからないことを御教授いただき、この発表を通じて今後の活動の幅が広がる有意義な交流会となりました。

現在継続中の京都府立大学との連携内容

・2021年~ 懸崖菊(コギク)のウイルス検定や新品種育成にかかる御支援(植物育種学研究室)

・2023年~ ブドウ品種'聚楽'の茎頂培養とウイルス検定(資源植物学研究室)

・2024年~ キクタニギクの文化的価値創造と食品成分分析(遺伝子工学研究室・食品科学研究室)

・2024年~ フジバカマの養液栽培に関する研究(野菜花卉園芸学研究室)

教育長表敬訪問

2025年11月17日(月)に、10月22日23日に開催された日本学校農業クラブ連盟大会西関東大会において、プロジェクト発表分野Ⅱ類で最優秀賞(文部科学大臣賞)、農業鑑定競技会分野草花において最優秀賞を受賞したことを受け、教育長、指導部長、高校教育課長に受賞の報告を行いました。

指導担当教員から受賞経緯の報告の後、教育長からお祝いの言葉をいただき、また懇談の中で、課題研究の内容や活動で工夫したこと、また農業鑑定競技会での勉強方法など、生徒から専門学科の取り組みを直接お話することができました。

次年度も同じく良い報告ができるよう、専門学科あげて課題研究活動を続けていきます。

https://www.kyoto-be.ne.jp/katsura-hs/mt/department/2025/10/76.html

2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)に向けた取り組み

11月16日(日)に、本校で国際園芸博覧会に向けたアドバイザーミーティングを行いました。

アドバイザーの東京農業大学教授 小池安比古 先生と国際園芸博覧会の未来咲きガーデンプロジェクト御担当者2名が御来校され、本校の様子を視察していただきました。

現在、花博に向けて組織培養での苗の増殖や栽培場所の様子、またMAPによる栽培試験の様子をご覧いただき、花の選定や、開花時期の確認など御助言をいただきました。

GREEN×EXPO 2027開催まで500日を切っています。このミーティングでの課題点などを次年度の課題研究にいかし、活動を続けていきます。

現在、農林水産省HPに本校の取り組みが定期的に掲載され、トップページのバナーから様子をご覧になれます。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/expo2027/sankaku.html

耕作放棄地再生プロジェクト

11月1日(土)TAFS第2研究群芝研究班が、耕作放棄地再生プロジェクトとして活動をしている南丹市美山町で、シバの植え付けを行いました。

昨年度植え付けた芝(写真右側)は、1年で植え付け場所を覆いつくし、京都の地にあった京都自生のノシバの強さを改めて感じています。今年度は本校で生産した1,000ポットの京都ノシバ苗を圃場へ植え付けました。次年度の広がりが楽しみです。

この京都ノシバは京太閤芝®として販売され、京都の伝統ある施設へ広がりを見せつつあります。

懸崖菊の展示

TAFS第2研究群菊研究班の生徒が栽培している懸崖(けんがい)仕立ての小菊を、校内の玄関で飾っています。また、円山公園で開催されているイベントの一つ「京都ゆかりの菊の展示会」にも本校生徒が栽培した懸崖菊の展示をしていただいております。

https://www.kyoto-ga.jp/event/

https://keihan-engei.com/news/20251006-37410

昨今の気温上昇により、キクの開花が遅れていますが、本校で開花調整技術を検討し、生産農家に技術提供を行ったところ、今年は満開の懸崖菊が菊花賞(10/26)を飾りました。営利栽培農家が1軒となってしまい、栽培技術の継承が危ぶまれているなか、伝統的な技術を学び、伝統品種を絶やすことなく今後も活動を続けていきます。

高台寺岡林院でのキクタニギクの植え付け

10月27日(月)に、TAFS第2研究群樹木研究班の生徒が、高台寺岡林院(こうりんいん)苔庭にキクタニギクの植え付けを行いました。

気温も下がり、9月9日重陽の節句に植え付けたキクタニギクは、現在蕾をつけてきています。御住職と地域団体「都の福菊」様御協力のもと、新たに数カ所植え付けを行いました。また植え付け後は普段は非公開のお部屋で、紅葉し始めた苔庭を眺めながらお茶をいただきました。

由緒ある伝統的な庭に、自分たちが保全しているキクタニギクが咲くところを想像すると身が引き締まる思いです。和名の元となった自生地にキクタニギクがよみがえるよう、引き続き活動を続けていきます。

第76回日本学校農業クラブ全国大会令和7年度西関東大会結果報告

令和7年10月22日(水)23日(木)にかけて行われた、日本学校農業クラブ連盟大会西関東大会に本校からは、近畿ブロック代表としてプロジェクト発表会3チーム、学校代表として農業鑑定競技会に2名が参加しました。

プロジェクト発表会においては、分野Ⅱ類で最優秀賞(文部科学大臣賞)を受賞、分野Ⅲ類では優秀賞を受賞することができました。

また、農業鑑定競技会では分野草花において、本校初となる最優秀賞を受賞することができました。

プロジェクト発表会では、全てのチームが授業時間だけでなく、放課後や休日まで研究活動に取り組んできました。校内予選から始まり、京都府大会、近畿大会と勝ち上がり、全国の舞台で発表できたことが素晴らしいことだと思います。

本校は4つの研究群に分かれ、様々な研究活動を行っています。全ての生徒が研究活動を深化させ、来年も上位入賞を目指し農業クラブの大会に臨んでほしいと思います。

プロジェクト発表会分野Ⅰ類

聖護院キュウリの収益化に挑む ~京野菜ブランドを活かした六次産業化モデルの構築~

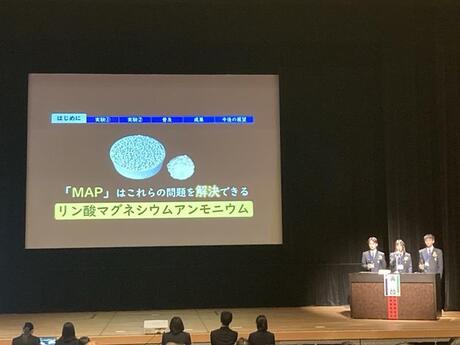

プロジェクト発表会分野Ⅱ類 最優秀賞(文部科学大臣賞)受賞

循環資源MAPで持続可能な農業を ~利用法の確立とN2O抑制による普及拡大~

プロジェクト発表会分野Ⅲ類 優秀賞

守り繋ぐ平安の香り ~絶滅危惧種フジバカマの保全と活用~

農業鑑定競技会 分野草花 最優秀賞

農業鑑定競技会 分野野菜 出場

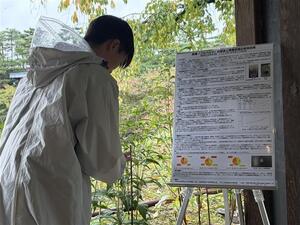

令和7年度藤袴祭への参加

10月11日(土)、TAFS第2研究群菊研究班が、革堂行願寺一円で開催された令和7年度藤袴祭に参加しました。

研究成果をまとめたポスター展示や養液栽培システムの紹介、フジバカマと蜜蝋を使用した和蝋燭の販売をとおして、地域の方から海外観光客まで、生物資源保全や水環境保全について説明をすることができました。また、革堂行願寺の中央に本校で育成した茎頂培養由来の藤袴も飾っていただきました。引き続き、地域資源の保全活動を行っていきます。

グリーンフェア2025秋での販売実習

10月4日(土)、バイオテクノロジー部の生徒が、梅小路公園で開催された「グリーンフェア2025秋」で販売実習を行いました。

当日はあいにくの雨でしたが、バイオテクノロジー部の生徒や、生物資源工学専攻生徒、TAFS第2研究群で栽培管理しているシクラメンやジニア等、秋冬用のたくさんの種類の草花を、多くの方々に届けることができました。

また、梅小路公園では10月3日(金)から10月19日(日)まで「藤袴と和の花展」を開催されております。TAFS第2研究群菊研究班で育成した茎頂培養由来の藤袴「桂蘭」も展示していただいております。お近くにお越しの際はぜひご覧ください。

きょうと☆いきものフェス!2025への参加

令和7年9月27日(土)に京都府立植物園で開催された「きょうと☆いきものフェス!2025」にTAFS第2研究群の生徒が参加し、活動成果発表やバイオ体験などを行いました。

令和5年に府市協調で設立された「きょうと生物多様性センター」が主催し、生物多様性の保全に向けた取り組みの一環として行われている行事です。

本校でも、京都の貴重な絶滅危惧種の生息域外保全に取り組んでおり、増殖や自生地への植え付けを目指し日々活動をしています。

これら活動の成果発表や植物組織培養の体験を通して、小学生を中心に小さな子どもたちに生物資源や種の重要性を発信できた有意義な活動でした。

『古代都食(みやこしょく)』探求・開発シンポジウムへの参加

令和7年9月23日(火・祝)にTAFS第2研究群樹木研究班が、けいはんなプラザで開催された「『古代都食(みやこしょく)』探求・開発シンポジウム」に参加しました。

研究班では、東山にゆかりのあるキクタニギクを使った「花びら餅」と「わらび餅」の製作に取り組んできました。審査員、来場者向けに約100食準備を行うなど大変でしたが、食べていただいた方からお菓子のコンセプトや味、活動内容を評価していただき、日本料理老舗「醉月(すいげつ)」賞を受賞しました。

また、京都産業大学教授吉野秋二先生の古代の食文化の御講義や、一般社団法人ライブフーズ代表土井敏久先生の日本人の食事に対する考え方など、様々な内容をお聞かせいただき、実りの多い一日となりました。

シンポジウム概要

https://fdct.jp/information/sympo250923.html

朝日新聞

KYOTO地球環境の殿堂 国際会議・未来会議への参加

令和7年9月20日(土)にKYOTO地球環境の殿堂国際会議・未来会議が京都国際会館メインホールで開催され、本校から8名の生徒が活動の成果を発表しました。

5月のキックオフミーティングから、府内の大学生や高校生とともに個別の探究プロジェクトを通して、生物多様性や環境問題の諸課題について取り組んできました。

未来会議では、自らの活動を大勢の前で堂々と発表し未来への提言を行うことができました。

また、地球環境に造詣の深い世界を代表する研究者の講演やパネルディスカッションを聞く事で、今後の研究活動の考え方を学べた有意義な1日となりました。

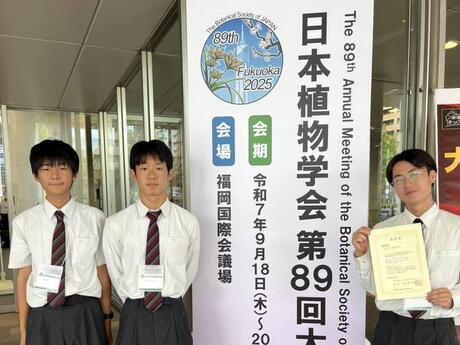

日本植物学会高校生研究ポスター発表会で優秀賞受賞

令和7年9月20日(土)にTAFS第2研究群芝研究班が第89回植物学会高校生ポスター発表の部に参加し、優秀賞を受賞しました。

本研究は、東北大学や水ing株式会社の御協力、また日々の地道な研究活動の成果が表れたとてもうれしい結果です。

今後も継続して研究活動を行い、持続可能な農業を目指し頑張って行きます。

日本植物学会

GREEN×EXPO2027 キックオフミーティングへの参加

9月19日(金)、2027年に開催される国際園芸博覧会のキックオフミーティングに参加しました。

日本政府苑で高校生が挑戦するガーデンを「未来咲きガーデン」として、採択された5チームが集まり概要の説明を受けた後、それぞれが制作するガーデンについて発表し、交流を行いました。

また、現在工事中の花博会場をはじめ横浜港にある山下公園等を視察し、地形を活かしたガーデンデザインを学ぶと共に、どのように花を植え付けるのか想像を膨らませました。

今後もガーデンを制作する高校生の意見交流や協議を重ね、より良いガーデンが制作できるよう頑張っていきます。

東北大学訪問

9月14日(日)15日(月・祝)の2日間、TAFS第2研究群芝研究班の生徒8名が東北大学を訪れました。

本校は東北復興プロジェクトの一環として、芝による防波堤緑化の研究を2012年に開始しました。これを契機として様々な方とつながり、現在はMAP利用によるN2O削減に関する研究で、東北大学様と水ing株式会社様と共同研究契約を締結しております。

初日は、大崎市鹿島台にある生命科学研究科附属湛水生態系野外実験施設を訪問し、東北大学大学院生命科学研究科教授の佐藤修正先生から、フィールドワークで資材を使用したダイズの栽培実験や、野生のイネの栽培品種化について学びました。また、MAPの利用による堤防の芝の生育状況を観察しました。

2日目は東北大学を訪問し、昨日採取した気体をガスクロマトグラフィー分析し、分析方法や検出されたデータの見方や、土壌コアからリアルタイムでN2Oを計測する方法等を御教授いただきました。また、私たちの研究活動報告を行いました。

大学の先生方、水ing株式会社様と直接ディスカッション等を行う事で、様々な角度からお話を聞くことができ、私たちの研究活動の理解と、今後の取り組みについて具体的な計画を立てることができた有意義な2日間でした。

菊谷川へのキクタニギクの植え付け

9月9日(火)重陽の節句(菊の節句)に、TAFS第2研究群樹木研究班の生徒が、高台寺岡林院(こうりんいん)に流れる菊谷川の川辺にキクタニギクの植え付けを行いました。

キクタニギクは、京都東山の菊渓地区(菊谷川)にちなんだ和名ですが、その自生地では絶滅しています。菊谷川は将軍塚付近を源流として高台寺岡林院を通り、鴨川まで続いている川です。ほとんどが暗渠(あんきょ)ですが、岡林院ではその流れを見ることができます。

キクタニギクの自然開花は11月頃ですが、キクタニギクの開花特性を調査し、環境を制御することで人為的に開花をさせることに成功しています。今回、本校で開花調整を行った株と、協力して保全活動を行っている地域団体「都の福菊」様の育成苗を、岡林院前の菊谷川のほとりに植え付けを行いました。

岡林院内は非公開ですが、植え付けた場所は門前の自由に入れる場所です。11月頃の開花の時期に足を運んでみてください。

朝日新聞

https://www.asahi.com/articles/AST9B0VVBT9BPLZB002M.html

読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/local/hashtag-kyoto/CO072596/20250909-OYTAT50036/

産経新聞

https://www.sankei.com/article/20250911-T5TO2Q4MWVNBXJJIMW3TC5JJNQ/

夏休みの一日(はちみつの採蜜)

TAFS第2研究群では蜜蜂を飼育しており、蜜蝋を活用した和蝋燭など研究活動に利用をしています。

今年もたくさんのハチミツを集めてくれましたので、その採蜜を行いました。

採蜜後、回収することができなかったハチミツは、夏休みに研究活動で頑張っているみんなでおいしくいただきました。

集めたハチミツは文化祭で販売をします。多くの方々にお届けしたいですが、数量限定ですのでご了承願います。