9月10日(水)に、5年生の算数の授業で研究授業を行いました。

今回の学習では、以下のような問題に取り組みました。

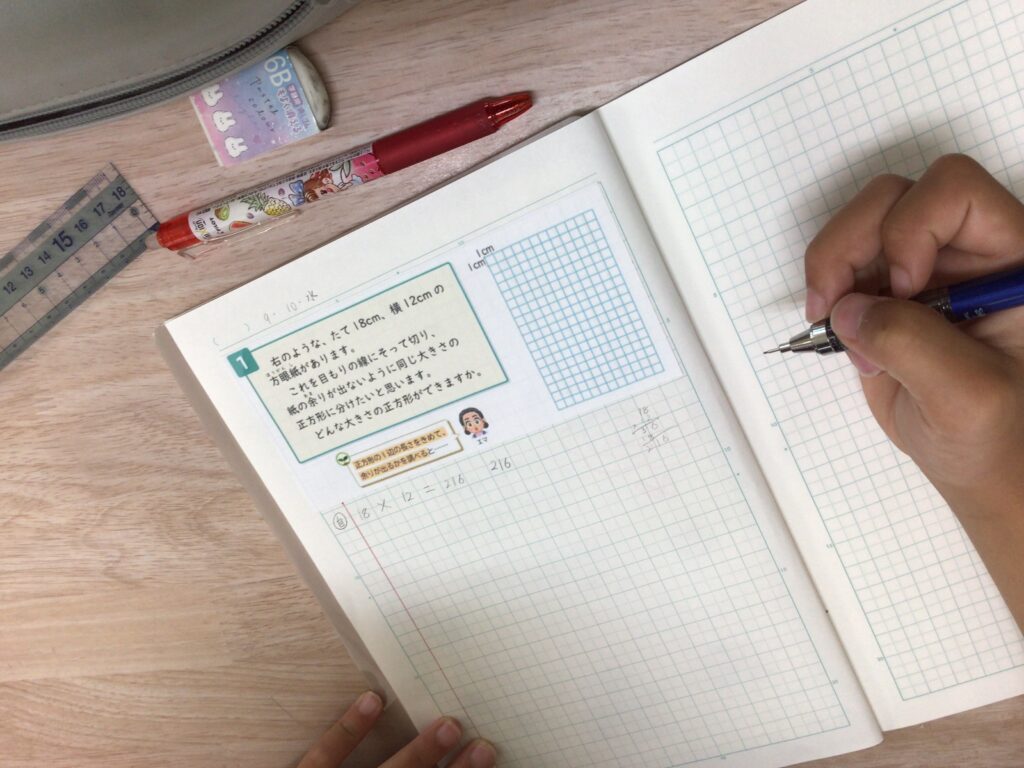

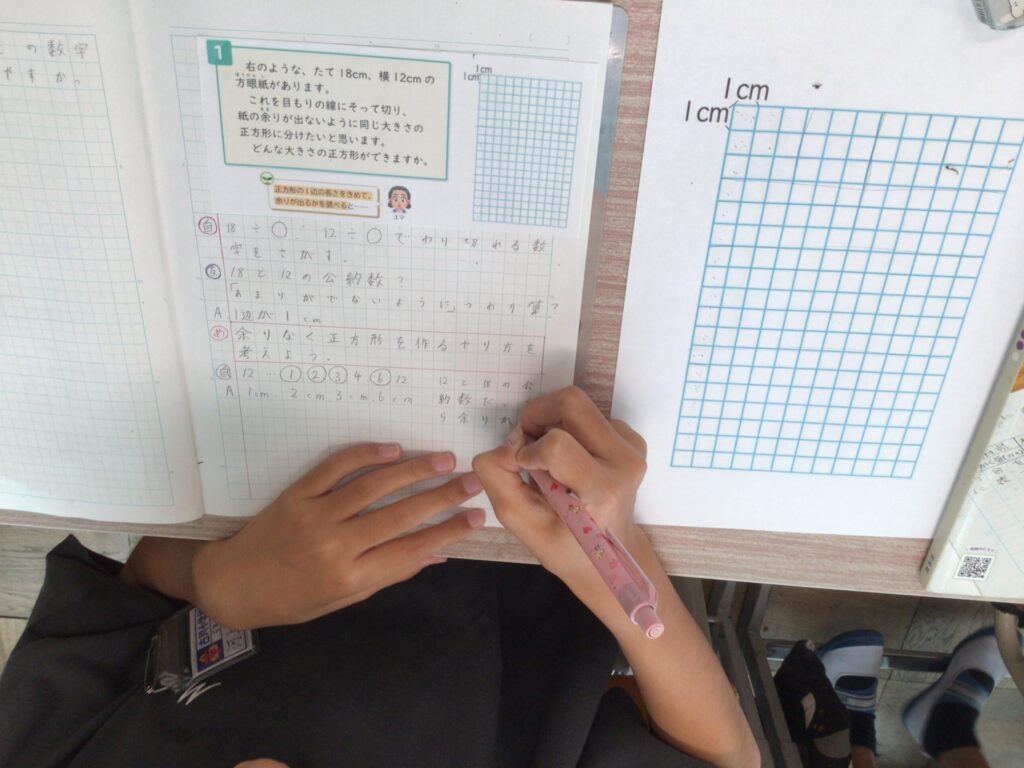

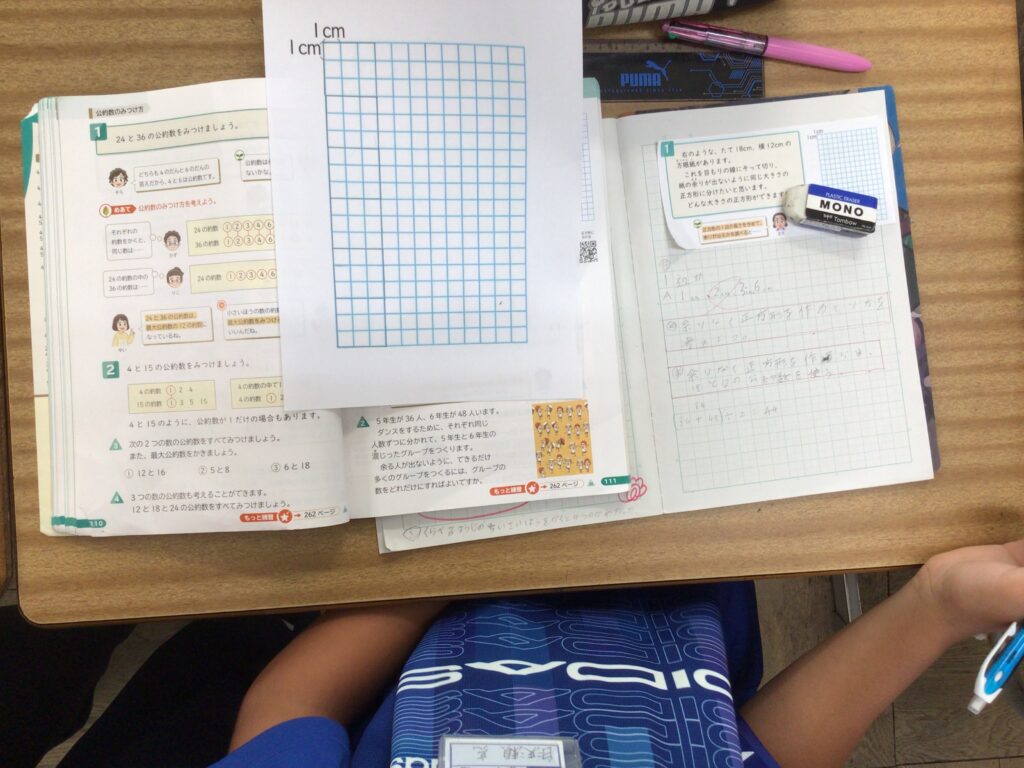

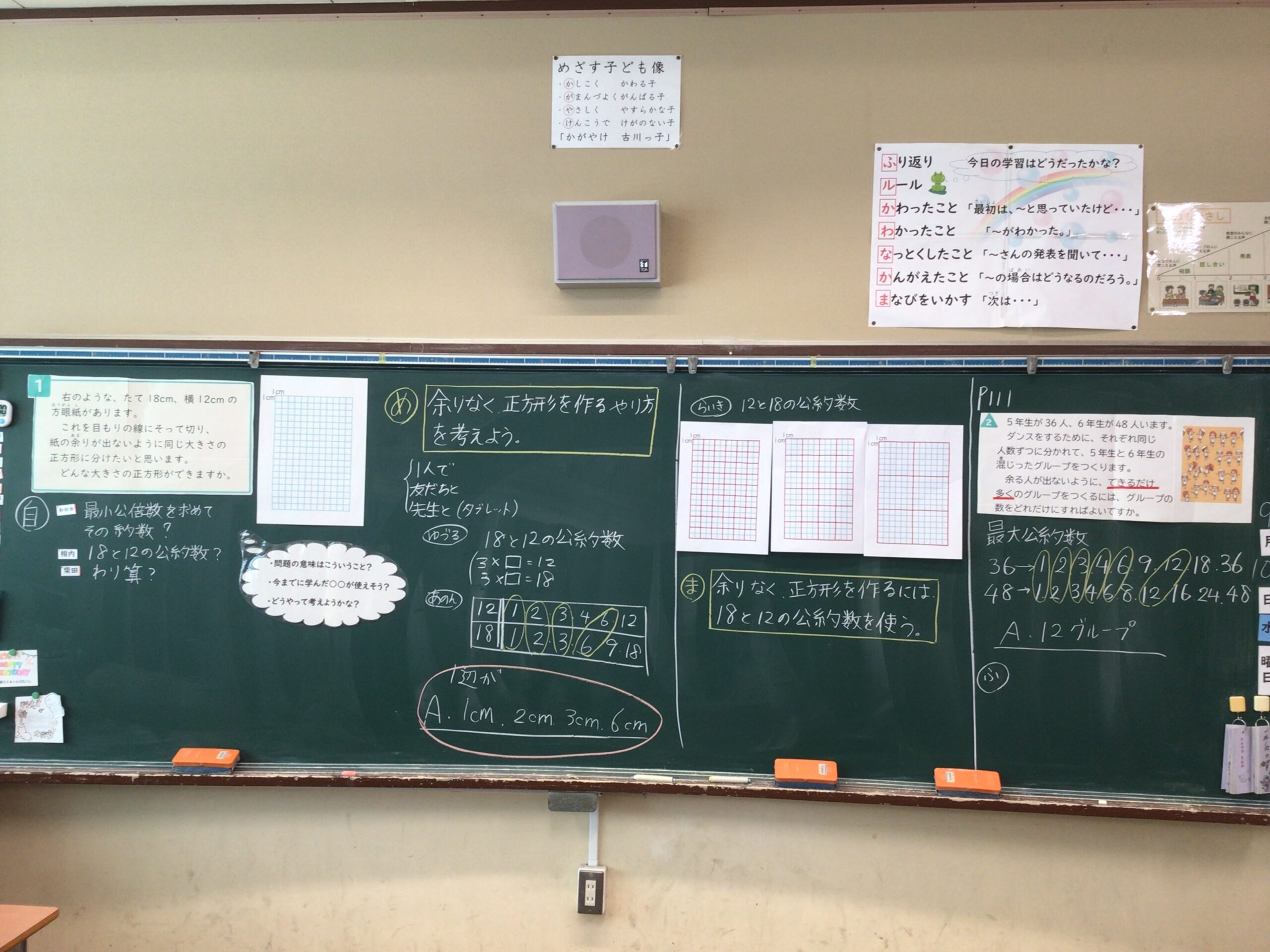

「たて18cm、横12cmの方眼紙があります。これをメモリの線にそって切り、紙の余りが出ないように同じ大きさの正方形に分けたいと思います。どんな大きさの正方形ができますか?」

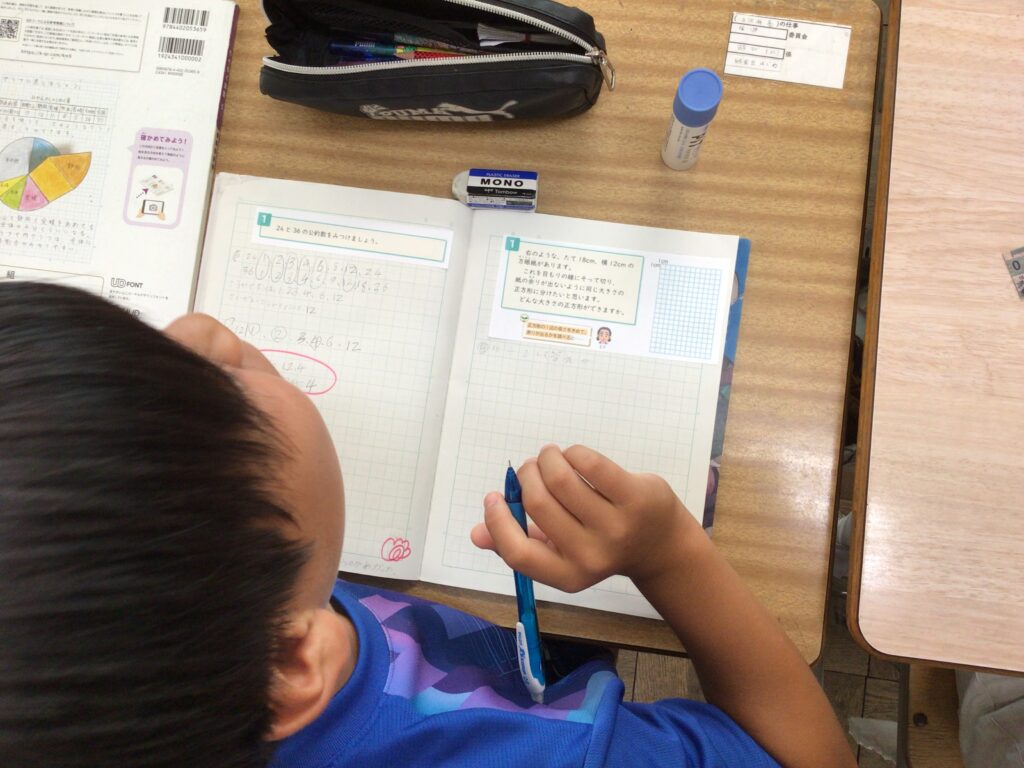

児童たちは、紙に余りが出ないように切るにはどうすればよいかを考え、それぞれの辺の長さ(18cmと12cm)に注目し、「どんな長さで切ればよいか」を探っていきました。

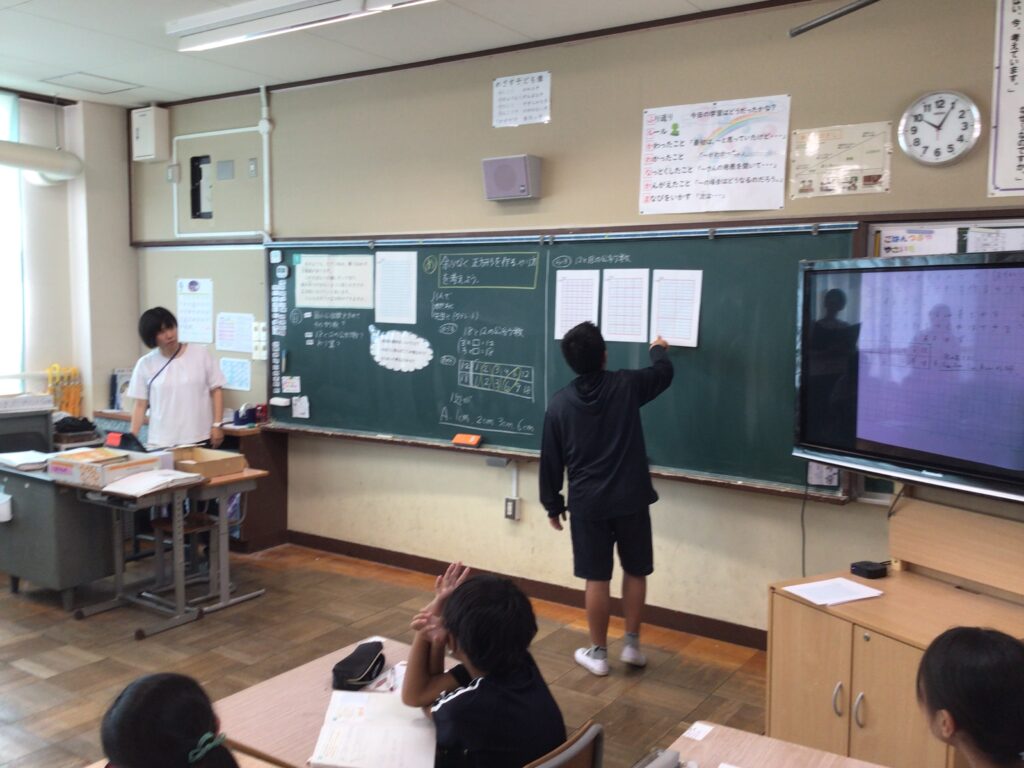

横12cmの辺では、1cm、2cm、3cm、4cm、6cm、12cmのように、「12の約数ごとに切れば余りが出ない」ことに気づきました。同様に、たて18cmでは、1cm、2cm、3cm、6cm、9cm、18cmのように「18の約数ごとに切る必要がある」ことも考えました。

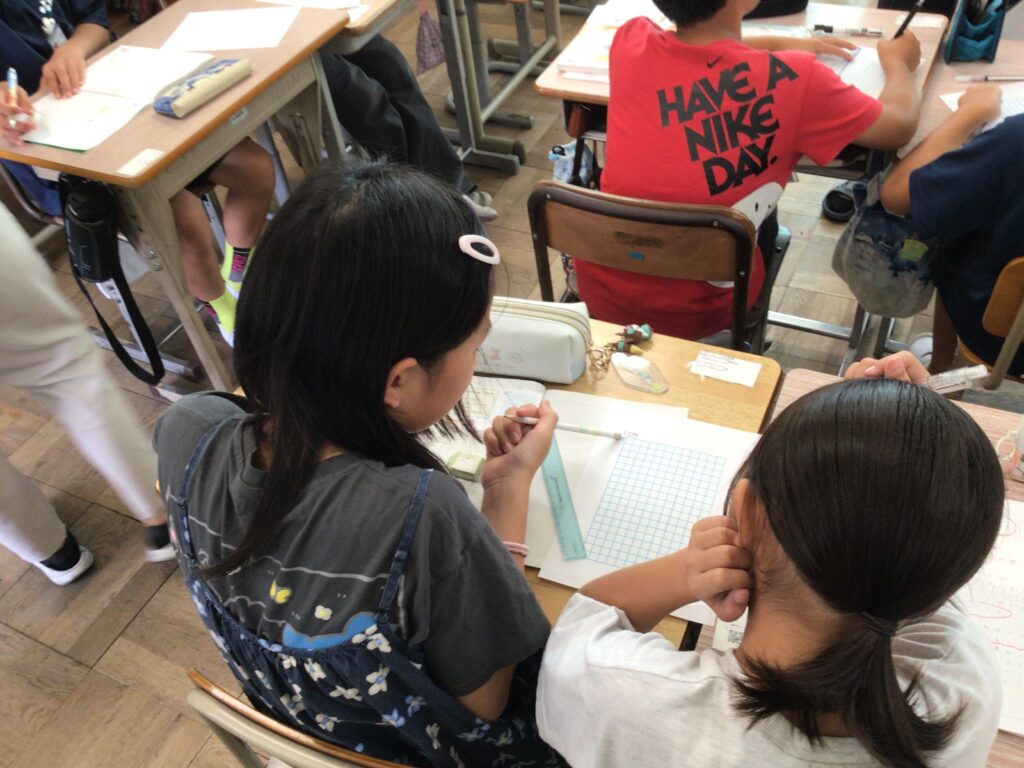

そして最終的には、たて横両方の長さをともに割り切れる長さ=12と18の公約数ごとの長さ(1cm、2cm、3cm、6cmごと)で切れば、全体を余りなく、同じ大きさの正方形に分けることができる、という結論に至りました。

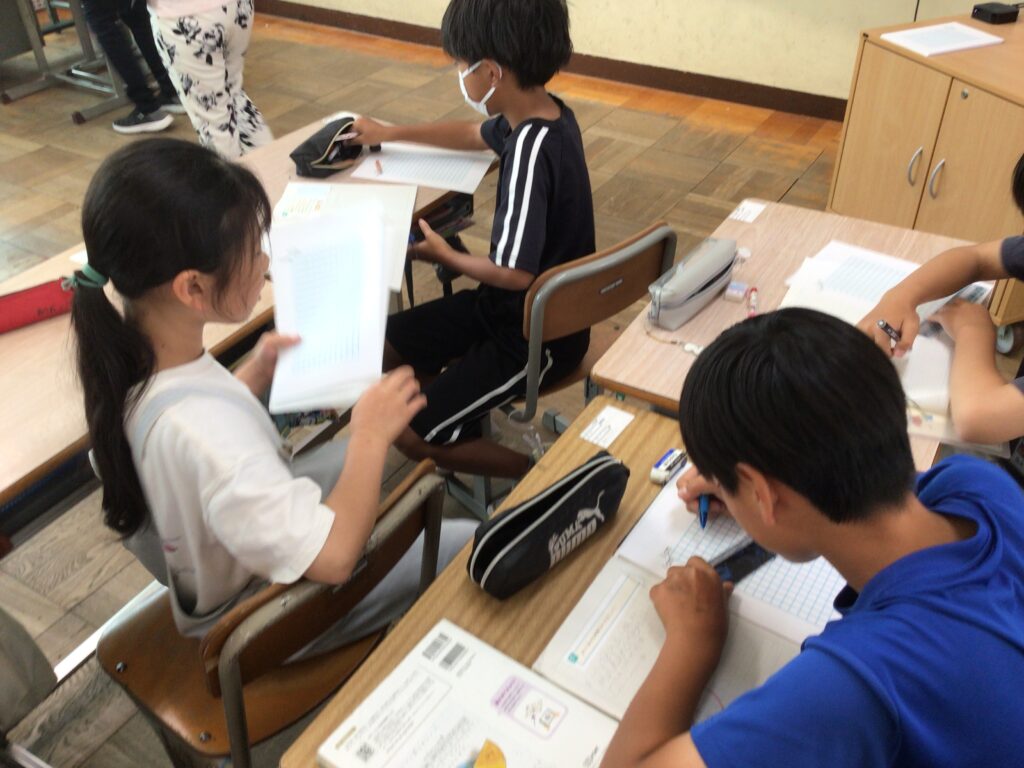

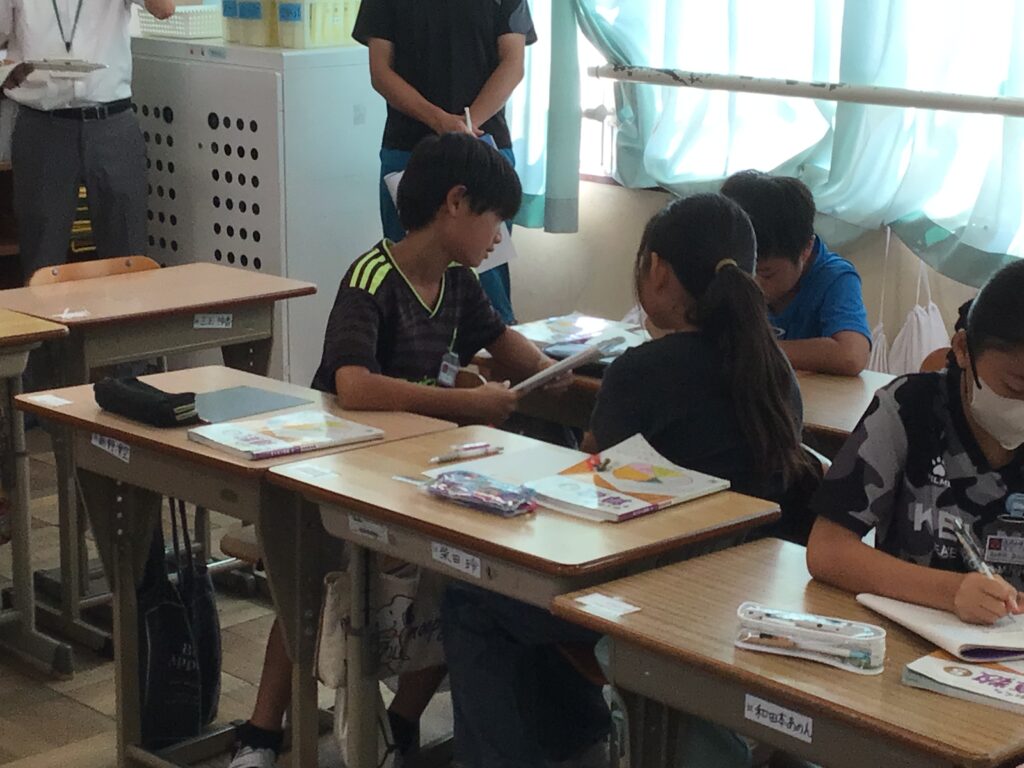

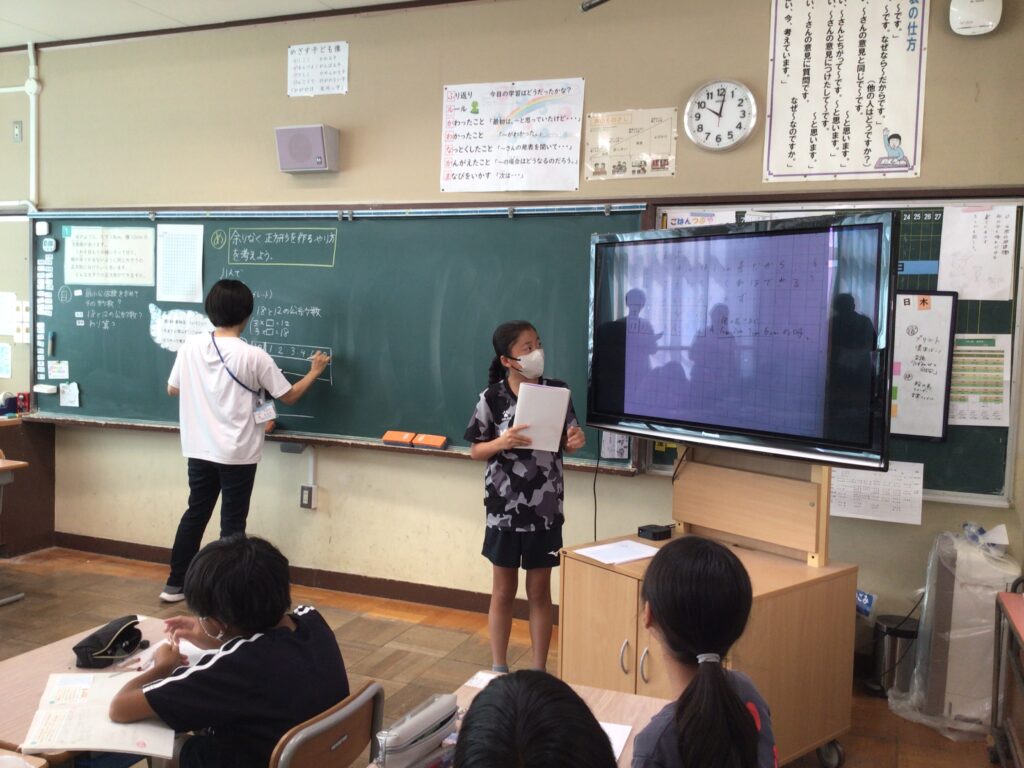

児童たちは、一人で自分の考えをじっくりと深めたり、またグループで友達とお互いの意見を交換しながら、数の性質(約数・公約数)を使って問題を解決することができました。

また、今回は北城陽中学校の数学の先生にもご参加いただき、小学校における算数の授業の進め方を実際にご覧いただきました。夏休みには、北城陽中学校・久津川小学校と合同で研修会も行っており、今回の授業はその連携の一環としても実施しました。

今後も、児童一人ひとりが「考える楽しさ」や「学ぶ面白さ」を実感できる授業をめざして、授業づくりに取り組んでいきます。