トビタテ!留学JAPAN 第2回説明会

2019/12/13

2年分野別進路説明会

2019/11/27

令和元年11月27日(水)、2年生対象の分野別進路説明会がありました。

生徒たちは理系・文系ごとに分かれ、選抜方法や入試制度など自身の進路に関する説明を受けていました。

以下に、説明会に出席した生徒の感想を一部載せます。

今日のガイダンスで分かったことを書きなさい

・国公立大学文系を志望する生徒

「センター試験の今後の配点などを改めて知った。国公立で推薦をうけるつもりはなかったが、改めて推薦の話を聞くことで、私大とのちがいを感じた。」

・私立大学文系を志望する生徒

「自分が受ける入試の情報をその都度おさえておくこと。受験教科や方式についてきちんと理解しておく。」

今後、自分で調べることを書きなさい

・国公立大学文系を志望する生徒

「これから、志望大についてより深く2次の配点などを調べていこうと思う。」

・私立大学文系を志望する生徒

「自分が受ける予定の受験の「型」について、受験教科や方式などをきちんと把握しておくことが大事なので、今からきっちり知っておきたいです。」

今後、すべきことを書きなさい

・国公立大学文系を志望する生徒

「とりあえず今月から始めて、目標を立てた受験勉強を本気で続けていこうと思う。」

・私立大学文系を志望する生徒

「受験で必要になる教科を集中的に勉強していくのはもちろんのこと、定期テストや模試等の結果などを分析して活用することで自分の弱点を見つけていくことも大切なので実行していきたいです。効率のよい勉強法を見つけて、受験勉強を有利に進められるようにもしていきたいです。」

トビタテ!留学JAPAN 説明会および報告会

2019/11/27

山城塾

2019/11/15

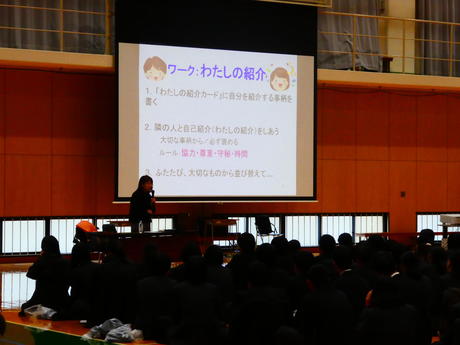

1年生対象の人権学習

2019/11/14

2年生対象の人権学習

2019/11/14

シンガポールのイーシュンタウンセカンダリースクールの生徒との交流

2019/11/12

フィルダーベンデン校からの留学生のお別れセレモニー

2019/10/31

留学生の活動記録:1年生のドッジボール大会

2019/10/30

留学生の活動記録:お菓子作り

2019/10/29