2月1日(土)、京都建築大学校で行われたグローバルネットワーク京都に参加しました。

本校からは代表8名が参加し、ポスターセッション、英語プレゼンテーションに参加しました。

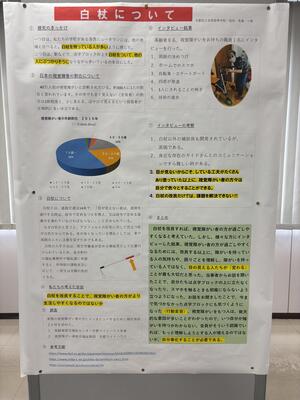

「持続可能な国際社会への展望」というテーマのもと、ポスターセッションのタイトルは「白杖」について、英語プレゼンテーションでは「住み続けられるまちづくりを」目指したテーマを設定しました。

ポスターセッションでは、視覚に障がいのある人の立場に立った探究活動の成果をしっかりと発表できました。質疑応答タイムにはたくさんの質問やアドバイスをいただき、その場でさらなるテーマの深掘りが進みました。

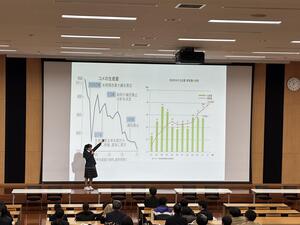

英語プレゼンテーションの主題は食卓の未来についてです。昨年の米不足をきっかけとして、農家の現状と問題を調べていくうちに、1)農家の後継者不足、2)農家に対する野菜の買取価格が生産コストに見合ってないということが分かりました。そこで無人販売所に着目し学校周辺の無人販売所を自分たちで探し地図を作り、その必要性に着目した解決策を訴えました。

他校の発表も聞くことができ、テーマの観点や表現方法など、新たに学べることがたくさんありました。

11月28日(木)1年生総合的な探究の時間において、QO株式会社の方からご講演いただきました。

今回は先週のe-dountsの藤原様のご講演に続き、来年度の探究学習へ向けたご講演をいただきました。「リサーチのきほん -仮説が重要だ-」をテーマに約40分お話をしていただきました。

情報の集め方、仮説の立て方、仮説立証のためにはどのようなリサーチが必要かなど、情報を収集するとはどういうことか、何のために、どのようにして集めるのかなど、探究をする上で欠かせないことを数多く学ばせていただきました。たくさんのワークを交えていただきながら、生徒たちは非常に楽しそうに取り組んでいました。

少しずつ探究活動が本格化していく中、この2週にわたった講演を聞いた生徒たちが、次年度どのような探究活動を行ってくれるか、教員一同も大変楽しみにしております。

お忙しい中、本校生徒のためにお時間をとり、ご講演いただいたQO社のみなさま、ありがとうございました。

11月21日(木)1年生の総合的な探究の時間において、e-donuts の藤原様よりご講演いただきました。

「これからの探究学習について」をテーマにお話をいただきました。

生徒たちは、「総合的な探究の時間」「2年生からは本格的に探究活動を行う」と言われながらも、「探究活動??」「それはいったい何のために、何をする時間だろう?」という感覚だったと思います。

そんな中、今日の藤原さんのお話をお聞きし、「探究学習をやる意味」や「どんなことができるのか」、「最初の問いをどう立てるのか」など、ぼやっとしていたことが、ずいぶんとクリアーになったように感じます。

2年生からは、自分たちでテーマを決め、探究活動を行います。そのたに自分たちが考えなければならないこと、今しておいた方が良いことなど、たくさんの気づきと学びをいただきました。

本日の講演会をはじめ、様々なところで本校の探究をサポートしていただいてる藤原様に、いつも大変感謝しております。ありがとうございます。

1年生総合的な探究の時間で、夏休み前から取り組んできた『企業課題解決』のプレゼンテーション本番を8月29日(木)に実施しました。

発表教室の適度な緊張感に包まれた空気の中、生徒たち各グループが、企業様へ向けて、自分たちの考えた課題解決へのアイディアを発表しました。その後、企業の皆様からそれぞれのグループに対してコメントをいただきました。褒めていただける部分もあれば、まだまだ考えが足りていない部分もありました。それでも高校生にとって、自分たちが考えた企画やアイディアに対して、大人の方が真剣に考えコメントをくださるというのは、非常にインパクトの強い良い経験になりました。

参加してくださった企業の皆様からは、「目から鱗のアイディアをもらえた」「次年度も協力したい」など、非常に前向きなご意見を頂くこともできました。

今回ご協力下さった、「美馬資材工業」「清水農園」「株式会社 デイサービスセンター元気館」「ロビンガーデン」「社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院」「ニチイケアセンター京都洛西」「洛西紙工」「山武扇舗」「京都信用金庫洛西支店」の皆様、企業様とのやり取りから調整までをすべて行って下さった「中小企業同友会」の皆様、大変ありがとうございました。

10月26日(木) 1年生の総合的な探究の時間に、「株式会社食一 片桐様」より「魚の流通 食品ロスに関するお話」というテーマで講演いただきました。

まずは片桐様の経緯や、現在されているお仕事の種類の多さ、肩書の多さに生徒たちは驚いていました。「課題を解決する、世の中を変えるには、様々なアプローチや相乗効果が必要」という片桐様のお話を聞き、得意や不得意だけでなくいろいろなことを勉強していかなければならないと考えた生徒も数多くいたように感じます。

魚の流通のお話では、生徒たちにどれくらいの頻度で魚を食べているかや、前のスクリーンに映った魚の名前を答えるなど、生徒も一緒になり考える時間をいただきました。高い頻度で魚を食べている人が少ないことを生徒たちも身を持って知ったように感じます。他にも、野菜と魚で生じる食品ロスの違いなどもお話いただきました。今日感じた何かをこのまま終わらせるのではなく、自らの進路を考えるきっかけや、進路を探すきっかけ、また自分自身の探究活動のテーマとするなど、これからに活かしてもらいたいと思っています。