「出前授業」(理科、知的好奇心をくすぐる体験授業)

2025年09月05日

生徒の知的好奇心をくすぐる体験授業として、京都大学 フィールド科学教育研究センターの市川光太郎先生をお招きし、ジュゴン研究と南極での調査についてご講演いただきました。 ジュゴンは世界で唯一の草食性の海洋哺乳類で、日本(沖縄)でもかつて観察されていました。市川先生からは、20年以上にわたる研究の中でわかったジュゴンの生態や鳴き声、行動観察の方法について、実際の経験を交えて紹介いただきました。特に印象的だったのは、スーダンでの調査。現地の人々と協力し、「ロデオ法」と呼ばれる手法でジュゴンに飛びかかって捕獲するという迫力ある研究の様子に、生徒たちも驚いていました。 さらに、南極での魚類研究では、ボウズハゲギスという魚が氷の割れ目(タイドクラック)に生息しており、危険な状況で釣り上げなければならないことも紹介されました。過酷な環境の中で続けられる研究は、生徒たちに科学の現場の厳しさと面白さを伝えてくれました。 講演の最後には多くの質問が寄せられ、知的好奇心を大いに刺激する時間となりました。研究者の探究心と自然科学の魅力を身近に感じられる、貴重な機会でした。

外部講師 面接指導

2025年09月03日

第3学年を対象に外部講師の方による面接指導を実施しました。 プロならではの視点で、一人ひとりの表情や言葉遣い、姿勢に至るまで細やかな指導をいただきました。 緊張感のある雰囲気の中で、生徒たちは真剣に臨み、普段の練習では気づけなかった改善点にも向き合うことができました。 この経験を通して自信を深めるとともに、課題を明確にし、今後の進路実現へとつなげていきます。

令和7年度2学期始業式 伝達表彰

2025年09月01日

2学期が始まりました。

夏休みの実習もたくさんあったことから、ほとんどの生徒は生活リズムが大きく崩れることなく、元気に通学していました。

校長先生の式辞では、目標達成シート「オープンウィンドウ64」の紹介がありました。大谷翔平選手もこのシートを使い、自身の目標達成につなげています。生徒自身も目標を可視化することで自己効力感を高め、目標達成につなげて欲しいとのお話でした。

教務部長からは、朝読書週間を実施してのアンケート結果、読書の大切さについて、防災の日にちなみ「備えあれば憂いなし」についての話がありました。

農場部長からは、実習への目標・高い意識を持つこと、農芸祭への取り組みについて、資格取得・ボランティア活動に挑戦することの大切さについての話がありました。

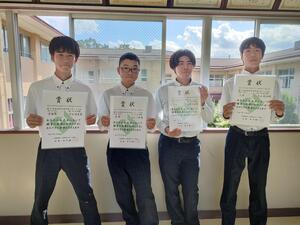

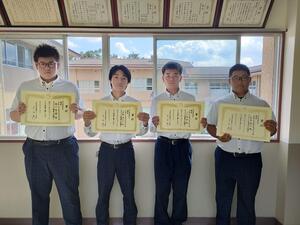

●伝達表彰● 夏休み期間中の大会等の結果です、おめでとうございます!!

【陸上競技部】

・第44回南丹市陸上競技選手権大会 第3位 走幅跳 河野由雅

準優勝 円盤投 今西大翔

【テニス部】

・第74回亀岡平和祭市民スポーツ大会Jrテニス大会 優勝 西山大雅 準優勝 中谷翔貴 第3位 足立稔知、西野千明

【パワーリフティング部】

・第43回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 83kg級 第5位(515kg) 出口晴人

【農業クラブ】

<京都府学校農業クラブ>

・プロジェクト発表 分野Ⅲ類 優秀 畜産流通コース 飯田大悟、嶋恵美子、平岡拓真 他6名

・意見発表 分野Ⅰ類 優 秀 大矢桃子

分野Ⅱ類 優 秀 木村真弓

分野Ⅲ類 最優秀 黒澤花歌

・平板測量競技会 優秀 吉田烈、西岡悠人、長谷川優太、吉岡純孝

・畜産審査競技会 乳牛の部 優秀 木村真弓

・和牛審査競技会 最優秀 嶋恵美子

優 秀 井尻健太、横山智揮、伊藤鯉太郎、山口晴渡

<近畿学校農業クラブ>

・意見発表 分野Ⅲ類 優 秀 黒澤花歌

【第20回若年者ものづくり競技大会】

造園職種 銀賞 野々村光翔

『夏季高大連携進学講座 3日目』(京都府立大学)

2025年08月27日

午前中は 英検対策講座を受講し、進学に向けて英語力を高めました。 午後からは 栄養科学科 食事科学研究室 にて、テーマ「おいしさの科学」に挑戦。 ゼリーを用いて破断荷重を計測したり、官能評価(実際に食べてみる評価)を行ったりしながら、数値と「おいしさ」の関係を探究しました。最後にはグループごとに発表も行い、感覚と科学のつながりを実感できました。 三日間を通して、生徒たちは化学・植物・食の分野で大学ならではの実験や講義を体験し、探究する楽しさや進学後の学びのイメージを具体的に持つことができました。大学生や先生方との交流もあり、進学への意欲をさらに高める貴重な機会となりました。

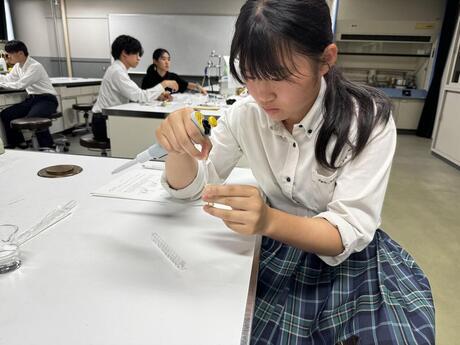

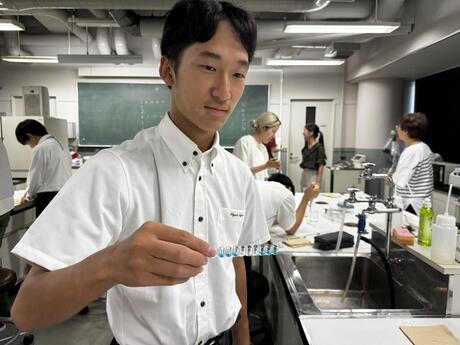

『夏季高大連携進学講座 2日目』(京都府立大学)

2025年08月26日

本日は植物病理学研究室にて、津下先生の講義と実験を体験しました。 実験では、ELISA(酵素免疫測定法)をアレンジしたゲーム形式に挑戦、生徒一人ひとりが持つ溶液をマイクロプレートに入れて混ぜ合わせ、色の変化を観察しながら、2人だけが持つ「反応する物質」を探し出しました。目で見える色の違いが手がかりとなり、楽しみながら考察を進めることができました。 普段の高校の授業ではなかなかできない内容に、生徒たちは終始ワクワクした表情で取り組んでいました。 明日は最終日、食事科学研究室でのプログラムが待っています!

『夏季高大連携進学講座 1日目』(京都府立大学)

2025年08月25日

本日のテーマは「食後血糖値に影響を与える食品の機能」。 午前中は化学の講義を受け、午後からは研究室でマウス実験を行いました。グルコース接種の前に食品を摂取すると血糖値の上がり方が抑えられることを、実際のデータで確認、 生徒たちは「食」という身近なテーマを科学的に探究し、大学生との対談を通して学びのイメージを深めることができました。 「高校でも実験できないのか?」という声も出るほど、楽しみながら学んだ1日でした。

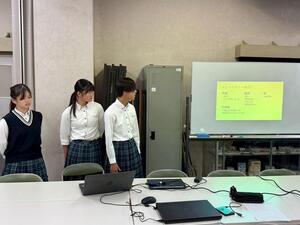

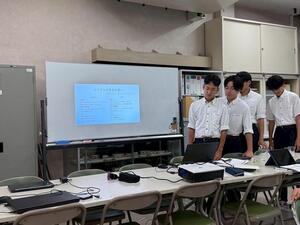

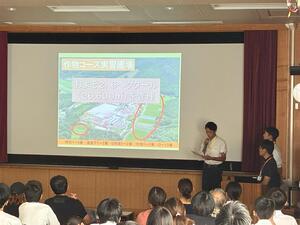

第1回オープンスクール

2025年08月23日

8月23日(土)、農芸高校にて「第1回オープンスクール(土曜回)」を開催しました。 多くの中学生・保護者の皆さまにご参加いただき、本校の学びや部活動の雰囲気を体験していただきました。 平日回にもコース説明で参加してくれた高校生は、緊張もなくなり堂々と発表する姿が印象的でした。 ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

次回は 9月27日(土)の実験・実習体験でお会いしましょう。ぜひご参加ください!

第73回近畿学校農業クラブ連盟大会

2025年08月22日

近畿学校農業クラブ連盟大会の意見発表会 分野Ⅲ類で、黒澤花歌 さん が 優秀賞 を受賞しました。惜しくも全国大会にはあと一歩届きませんでしたが、これまでの努力がしっかりと実を結んだ素晴らしい成果です。本当にお疲れさまでした。

第1回オープンスクールと部活動体験を実施しました

2025年08月19日

8月18日(月)に部活動体験、19日(火)にオープンスクールを開催しました。 今回は平日実施ではありましたが、多くの中学生・保護者の方に来校いただきました。 来年4月から府立大学の系属高校になることもあり、府教委の高校改革推進室長からの説明と、京都府立大学長からの中学生へのメッセージもいただきました。 今週末の土曜日も同じ内容で開催しますし、9、10月にもオープンスクール(実験実習体験)を行います。 ぜひ、ご来校ください。

『夏休み親子見学デー』

2025年08月07日

近畿農政局主催「夏休み親子見学デー」に参加しました。 農芸高校では、乳牛の生態や酪農のしくみについて解説し、 かわいい乳牛の写真を使ったバッジ作り体験を実施しました。 午前・午後の計4回、多くの親子の皆さんが参加してくださり、 子どもたちが真剣な表情でバッジを作る姿がとても印象的でした。 今回の体験をきっかけに、酪農や農業への興味が広がれば嬉しいです。

第20回若年者ものづくり競技大会『 銀賞 』受賞!!

2025年08月05日

第20回若年者ものづくり競技大会(香川県) 造園部門において、本校造園コース3年・野々村 光翔 君が 銀賞 を受賞しました! 1年生のころからこの大会に挑み続け、毎日のように技術を磨いてきた野々村君。積み重ねてきた努力が、ついに全国の舞台で実を結びました。 これからも造園の技をさらに深め、自らの道を切り拓いていくことでしょう。 おめでとうございます!

『英検対策講座』

2025年07月30日

夏休み中も英検対策講座に励んでいます。本校では、英語力向上をめざし、希望者を対象に英検対策講座を開講しています。 夏休み期間中も講座が継続され、生徒たちはそれぞれの目標級に向けて、集中して学習に取り組んでいます。 文法や長文読解、リスニングなど、普段の授業とはひと味違う内容に真剣に向き合う姿が印象的です。 このほかにも、進学セミナーや小論文講座を実施しており、将来の進路につながるよう、今後もサポートしていきます。

「緑の学園」畜産部門 農業機械部門

2025年07月29日

京都府全体の農業クラブ行事である緑の学園が、綾部市にある農業大学校で開催され、畜産部門の乳牛審査の結果、2年動物資源コースの木村真弓さんが優秀賞を受賞しました。

造園技能検定(3級)

2025年07月29日

本校を会場に「3級造園技能検定(実技)」が実施されました。 造園コース2年生と造園部の生徒が、炎天下のなか集中して取り組み、日頃の授業や課外活動で培った技術を丁寧に発揮していました。 検定では、決められた図面に基づいて竹垣や縁石 などの作業を行い、限られた時間のなかで正確さと仕上がりの美しさが求められます。 今回の挑戦を通して技能への理解や職業観がさらに深まったことと思います。

平板測量競技会

2025年07月28日

農芸高校を会場として、農業クラブの平板測量競技会が実施され、農芸高校の3年生チームが優秀賞でした。 今年度は全国大会がありませんが、8/28(木)に奈良で開催される近畿大会に出場します。

第76回 京都府学校農業クラブ連盟大会

2025年07月23日

7月23日、府連大会の意見発表・プロジェクト発表に出場しました。

大会結果

《意見発表》

I類:大矢 桃子(優秀)II類:木村 真弓(優秀)III類:黒澤 花歌(最優秀:近畿大会出場へ!)

《プロジェクト発表》

III類:嶋(恵)・平岡・飯田・他(優秀)

前日のプレ発表会・壮行会を経て、当日はそれぞれの想いを込めて発表を行い、最後までしっかりやりきることができました。

近畿大会は8/20.21に奈良県で開催されます。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします!

農ク府連大会 校内プレ大会

2025年07月22日

明日開催される農業クラブ府連大会に向けて校内プレ大会を実施しました。 出場選手は本番同様の緊張感の中で最終調整に取り組み、それぞれが真剣なまなざしで臨んでいました。 いよいよ明日が本番!全員が力を出し切れるよう、応援よろしくお願いします

校内販売(プチマルシェ)

2025年07月18日

終業式後の昼から、生徒たちが育てた農場生産物の校内販売を実施しました。 保護者の方々が多く来校されるタイミングにあわせ、生徒たちは品物の説明や対応を分担しながら販売に取り組みました。 多くの方に手に取っていただき、売れ行きも良好でした。日頃の実習の成果を、実感する機会となりました。

COPYRIGHT (C) 京都府立農芸高等学校