GSP 高大連携授業「理数化学」

教養科学科では、1年次から目的・進路意識を高め、探究心や創造力を培うため、大学や研究機関との連携授業を通して様々な取組を行います。

そして専門性を高める機会を充実べく、グローカル・スタディーズ・プログラム(GSP)として系統的に位置づけています。

自然科学や科学技術に対する興味・関心を高め、科学的・数学的な思考力や物事を論理的に考察・分析する能力を錬磨し、より専門性を高める機会と捉えています。

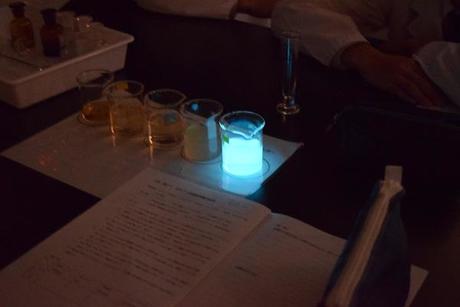

教養科学科2年次生の取組として、11月27日(金)、大阪府立大学の八木繁幸教授を講師にお迎えして、「化学発光から化学を学ぶ」という授業を実施しました。

内容は、炎色反応の実験とルミノール反応の実験、さらにルミノール反応の実験を元に警察の鑑識官になったつもりで、血液のしみこんだハンカチを探し出すというものでした。最後に、ウミホタルの発光現象の実験も行いました。

茶道と禅は切り離せない存在です。今回は「府立高校特色化事業制度」を活用し、黄檗山万福寺塔頭別峰院・広瀬尊之和尚様を講師に迎え、禅についての講義と椅子座禅体験を行いました。禅について分かりやすい説明と「本来無一物」の軸の解説も丁寧にしていただきました。また生徒が作った茶掛けの一字禅語についても説明していただきました。椅子座禅では、座り方や手の組み方、半眼にして呼吸を整えるなど、普段でも落ち着きたいときに応用できる貴重な体験をしました。夏に文化財建造物修理現場見学事業で万福寺を訪れたときに一度境内を案内していただいた和尚様なので、とても親しみやすく、穏やかな気持ちで講義や体験を受けることができました。また、改めて万福寺を訪れ、座禅体験もしてみたいという生徒もいました。

令和2年9月23日(水)、24日(木)に創華祭(文化の部)を行いました。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、規模縮小の上、密を避ける形での実施となりました。

演劇が複数会場に分散して行われることになり、それに対応するために中継による観劇が行われるなど、 例年と大きく異なる工夫が複数ありました。そのような状況下においても生徒たちはクラス一丸となって準備に励み、各クラスが素晴らしい演劇を披露しました。

中でも3年生の演劇は特に完成度が高く、熱演に大きな拍手が送られました。今年の3年生の姿を目に焼き付けた1、2年生のさらなる活躍にも期待したいと思います。

また、美術・科学・ボランティア・家庭・茶道などの文化系の部や芸術科目選択者、さらに1年教養科学科の生徒たちが日頃の活動の成果を披露しました。昨年度に続き書道部のパフォーマンスが行われ、多くの観客を魅了しました。

演劇3年の部の最優秀賞 3年5組「ライオンキング」

演劇2年の部の最優秀賞 2年3組「夕」

演劇1年の部の最優秀賞 1年5組「Rumor Gate」

ポスターの部の最優秀賞 3年1組「FATE」、3年2組「BAD LUCK」