令和2年7月31日、1学期終業式を行いました。

コロナウィルス感染拡大防止のため、放送による始業式となりました。

井上校長は式辞において、前向きに学校生活を送れるように、生徒たちに励ましの言葉を送られました。その中で、オリンピックが延期になっても黙々と努力を続けるアスリートたちの言葉を紹介されました。

「どんな状況でもネバーギブアップでチャレンジングで前向きな姿勢が当たり前」

(カヌー:羽根田 拓也 選手)

「頑張りすぎず、今は貯めるとき」

(柔道:大野 将平 選手)

「練習できないこの時期に誰が一番頑張ったか、北京五輪でわかる」

(フィギュアスケート:紀平 梨花 選手)

(この他にも、勇気づけられるアスリートの言葉が「コトバのチカラ2020」というWebサイトに掲載されています。ぜひ検索してみてください。)

最後に、「健康面はもちろん、事故やけがにも注意をして新学期に生徒のみなさんの元気な姿が見られることを期待している」と式辞を締めくくられました。

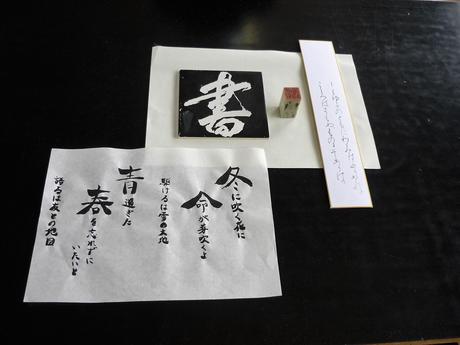

美術を3年間選択した生徒たちの力作です。

それぞれが女子、男子の制作を担当しました。女子生徒は「菱子」、男子生徒は「創太」。コンセプトは、『年齢・男女関係なく、誰でもなれる菱創生。』です。

頑張ったところは、女子生徒の方はスカートのひだの立体感を出し、くり抜いた形をキレイな卵型にするところです。男子生徒の方は、髪の毛を2段階以上に塗り分けることで光り方を変化させ、顔のくり抜く形を安全にするために作業中に設計を変更したところです。

2名とも、大きなサイズを描くことや影のつけ方がわからなくて苦戦しましたが、最後には思いきって影をつけることで人物の立体感が出てきました。最後に、背景をドリッピング技法で仕上げて、自立できるように補強します。作品は学校説明会にも展示したいと思っています。(続く)

令和2年度の部活動登録が完了しました。6月19日時点で、部活動登録している生徒は『92%』を占めました(内訳は体育会68%・文化系30% 兼部込)。今年も、新1年生の『93%』が登録し、部活動に対する前向きな姿勢をみせました。

本校では勉学だけでなく、部活動にも積極的に参加できる生徒を求めています。 部活動を通して、規則を守り、礼儀正しい人間に成長すること、そして単に技能だけを高めるのではなく、お互いに協力し助け合い、豊かな感性を磨いて欲しいと考えています。一人ひとりが励まし合い、さらに素晴らしい城南菱創の伝統と校風をつくりあげていってくれることを期待しています。

去る6月1日、本格的に学校が再開しました。

久しぶりの学校に続々と登校してくる生徒を、教員総出でお出迎え。

校門から昇降口までの間で、明るい挨拶が飛び交いました。

学校再開から1週間が経ちました。

授業はもちろん、休み時間や放課後など、あらゆる場面で、

生徒のみなさんがいてこその城南菱創高校だと、改めて感じる今日この頃です。

生徒のみなさんも少しずつ「新しい生活様式」に慣れてきたように思います。

少しずつ、これまでの「日常」や「普段通り」を取り戻して、

生徒のみなさんが学校生活を十二分に謳歌できる日が来ることを願っています。

今日は久しぶりの登校日。

校門をくぐって正面の昇降口には...

「元 気 旺 盛 菱 創」の文字が。

「生徒のみなさんが元気に、楽しい学校生活を再開してほしい。」

そう願って、昨日、生徒指導部の先生方が準備をしてくださいました。

ステイホーム期間が長かった分、学校が再開されることに喜びや安心を

感じる生徒、先生は少なくないはず。

感染拡大の第二波を防ぐために、しばらくは「新しい生活様式」で過ごすことになりますが

今ある環境で精一杯、学校生活を楽しんでいきましょう!

新型コロナウイルスの感染拡大のため、生徒のみなさんの健康を第一に考え、予定していました次の登校日を実施しないこととします。

1年生 4月17日(金)、4月24日(金) 中止

2年生 4月16日(木)、4月23日(木) 中止

3年生 4月17日(金)、4月24日(金) 中止

*2年生の4月30日(木)、1・3年生の5月1日(金)登校日については、後日ホームページ・PTAお知らせメールで連絡します。

今回登校日にお渡しする予定の配布物を郵送にて各御家庭にお送りいたします。

電話:0774-23-5030