1月25日(月)と2月1日(月)に1年教養科学科の生徒たちが、こだわり学(総合的な探究の時間)の一環として、ポスターセッションを行いました。

今年度は、一人ひとりが、自分の身の回りから課題をみつけ、その解決のために探究活動を行う、「マイプロジェクト」を行ってきました。

1月25日は全員を8つのグループに分け、それぞれが自分の探究について発表しました。当日の発表とこれまでの取り組みを総合的に評価し、各グループで1名、代表生徒を選出し、その8人が2月1日に決勝に臨みました。

決勝に進出した生徒の探究テーマは以下のとおりです。

・やめよう 減らそう 防ごう! 無断転載

・LGBTQについて

・成績UP! 学習環境

・ストレスについて知る

・手話でつながる

・授業が苦から楽へ

・マイタウンBeauty計画

・本離れを止めるには

2月22日(月)には、1年を通して特に学びを深めた生徒と、ポスターセッションの優秀発表者の努力を讃え、賞状の授与式を行いました。各賞の受賞生徒は以下のとおりです。

<探究の過程に関する賞>

【オーナーシップ賞(自分事)】 1年5組 奥野智也

自分が直面する切実な課題を発見し、その解決に向けて熱心に取り組んだ。

【インフルエンサー賞(波及性)】 1年5組 池野碧

個人の課題を自分の外(社会)と関連づけ、周囲に影響を与える実践を行った。

【ラーニング賞(探究の深さ)】 1年6組 山下和奏

発見した課題について徹底的に追求し、知見を深めた。

<ポスターセッションについての賞>

【最優秀賞】

1年6組 萩原充

【優秀賞】

1年5組 池野碧

1年5組 小池ひなた

1年5組 髙木麻琴

1年6組 岩永和花

1年6組 阪田くるみ

1年6組 陣野桜雪

1年6組 関戸統万

この1年、課題設定や解決のための実践について悩みに悩んできた生徒たちですが、発表の様子は、堂々としたものでした。

2年生では、それぞれの教科のゼミに分かれて探究活動を行います。生徒たちが今年度の探究で得た気付きをどのように活かしていくのか、楽しみにしています。

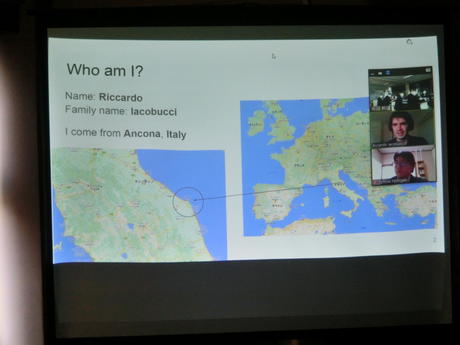

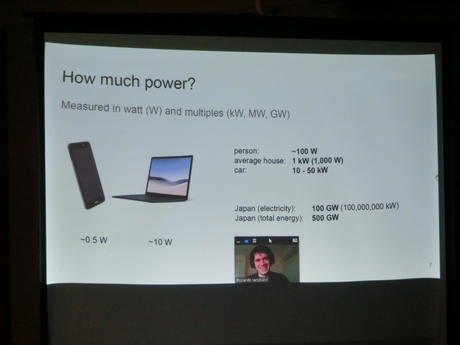

2月10日(水)、普通科2年生「物理」の授業で、京都大学大学院・交通情報工学研究室からDr. Riccardo Iacobucci 先生(イタリア)をお招きして、「エネルギーシステムと交通システムの統合」について、Zoomを使って英語で講義をしていただきました。最先端の研究内容から、母国の文化や自然まで分かりやすく解説していただきました。また、生徒達からも英語で質問をするなど、活発に意見交換を行いました。

「サイエンス・ダイアログ」は、日本学術振興会のフェローシップ制度により、世界各国より日本の大学・研究機関等へ研究のために滞在している優秀な若手外国人研究者を、講師として高等学校等に派遣し、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うプログラムです。

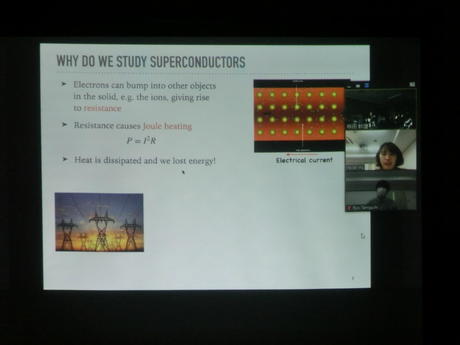

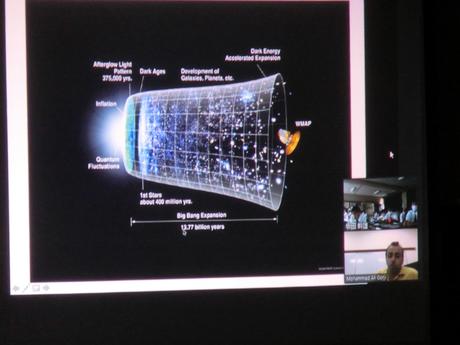

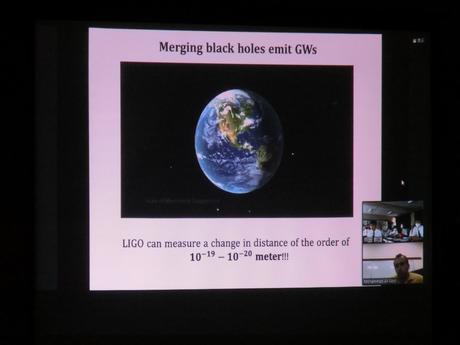

10月5日(月)、普通科3年生「物理」の授業で、京都大学・基礎物理学研究所からDr. Mohammad Ali Gorji 先生(イラン)をお招きして、「重力波」について、Zoomを使って英語で講義をしていただきました。最先端の研究内容から、母国の文化や自然まで分かりやすく解説していただきました。また、生徒達からも英語で質問をするなど、活発に意見交換を行いました。

「サイエンス・ダイアログ」は、日本学術振興会のフェローシップ制度により、世界各国より日本の大学・研究機関等へ研究のために滞在している優秀な若手外国人研究者を、講師として高等学校等に派遣し、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うプログラムです。

本校では、今年度新たな取り組みとして、自分の身の回りから課題をみつけ、その解決のために探究活動を行う「マイプロジェクト」を実施しました。

その集大成としての「こだわり学」(総合的な探究の時間)で、ポスターセッションを行いました。

そして、2月6日(土)には、1年教養科学科 池野碧さんが代表生徒として、「マイプロジェクトアワード」関西サミットに出場しました。コロナ渦の情勢のため、オンラインでの大会となりましたが、大阪、奈良、兵庫、京都の生徒たちと成果を発表し、学び合う時間をもつことができました。

本人は「他府県の人が多く参加しているので、このzoom会議を通して、様々な角度で諸問題をみつめることができました。SNSで自分自身ができないことを発信することで、他人とつながり、さらに自分のプロジェクトを進めていく重要性を知りました。」とコメントしました。

この経験を他の生徒たちと共有することで、今後のさらなる探究活動へとつながることを期待しています。

令和3年1月8日(金)、3学期の始業式を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策として、放送による式となりました。

井上校長は式辞において、剣道での経験から「合気」について話されました。

「合気というのは、剣道において対戦相手と気を合わすこと。それは、相手と自分がその気になって、勝負することです。もう少し言うと、剣道の極意は強い者が弱い者を一方的にやっつけることではなく、相手を勝負する気にさせておいて、仕留めること、これが剣道では一番大切です。そのためには、相手と気持ちをしっかり合わさなければならない。互いに『さあ、どこからでもかかってこい。』という気持ちにならないとよい勝負ができない。互いに合気になる、その気になることが必要です。

剣道だけではなく、日常生活の中で、相手と気を合わせること、真剣に相手の気持ちになって考えることで、自分にとっても、相手にとってもよいものが生まれてくる、そういうことはいっぱいあると思います。先日挨拶の話をしましたが、その言葉とつながるところがあると思っています。

多くの人と関わりを持ち、相手の立場に立って、相手のことを一生懸命考えることで、生まれてくるものが高校生活の中でいっぱいあると思うので、ぜひそういう視点で自分と人との気持ちを合わせることを考えてみてほしい。」

始業式の後には、生徒指導部長の西山先生と進路指導部長の山添先生より講話がありました。