早いもので、新年度が始まって一月半。

あっという間に1学期の中間考査が目の前まで迫ってきました。

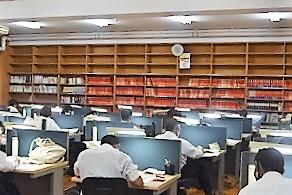

城南菱創生のやる気は流石のもので、スカラー教室は始業前も放課後も、すぐに満席になってしまいます。今日は放課後になって10分もしないうちに席が埋まってしまいました。

スカラーや廊下の自習スペースで勉強しているみなさんの背中から、めいめいの課題に一生懸命に取り組んでいることがひしひしと伝わってきます!

さて、1年生は高校生活で初めての定期考査ですね。

先日スクールカウンセラーの栗田先生の講話であったように、試験の点数や順位で必要以上に一喜一憂しないことを頭の中に留めておいてください。勉強はあくまで、なりたい自分に近づくための手段の一つです。成績の優劣が人の価値を決めるわけではありません。城南菱創高校は、勉強のサポートはもちろん、生徒一人一人が自分の理想の未来を描き、その実現に近づけるよう、全力でバックアップします。勉強の質問以外にも、部活や人間関係の悩み、進路の相談など、何か困ったことがあればいつでも気軽に先生に相談してくださいね!

それでは、体調管理には十分に気を付けて、テスト勉強に励んでください!

テスト当日に、みなさんが最良のパフォーマンスを発揮できることを祈っています!

本校では、教養科学科生徒の探究心・創造性・独創性の伸長のため、GSP(グローカル・スタディーズ・プログラム)の一環として、総合的な学習の時間を「こだわり学」と称して、様々な活動に取り組んでいます。2年次では、生徒が独自のテーマで課題を設定し、研究(ゼミ活動)を行っています。そのまとめとして、4月19日(月)、3年生の代表が教養科学科の2、3年生に向けて校内発表を行いました。

昨年度は、「国語ゼミ」「社会ゼミ」「数学ゼミ」「物理ゼミ」「化学ゼミ」「生物ゼミ」「地学ゼミ」「英語ゼミ」の8つが開講され、各ゼミ内で発表を行い代表を選出しました。

[各ゼミの紹介](発表順)

英語ゼミ代表 村形 瑠愛さん、西村 洋紀さん 「 The True Cost of Music and Fashion」

化学ゼミ代表 芝原 快飛さん 「 美しい炎を求めて(炎色反応の原理)」

地学ゼミ代表 久保田 真平さん、静本 昂大さん、吉田 圭吾さん、新 心真さん、上原 航さん、佐藤 大地さん、平内 美有さん、藤田 実奈さん 「 巨椋池 」

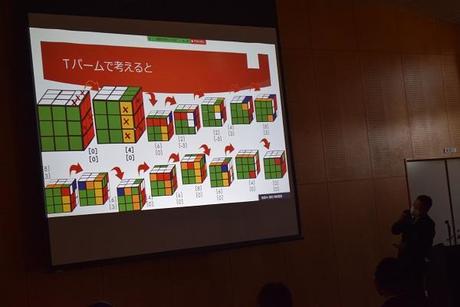

数学ゼミ代表 吉岡 明朗さん 「 ルービックキューブと群論 」

国語ゼミ代表 川地 七海さん 「 叙述トリックについて 」

社会ゼミ代表 難波 知里さん 「 ナチスを支えた国民の思想 」

生物ゼミ代表 増田 羽花さん 「 食品冷凍 」

物理ゼミ代表 岡本 舞凜さん、後藤 明日香さん 川上 紗輝さん 「 残念なドラゴン 」

各ゼミ代表者は、1年間の研究成果を伝えたいという熱意が充分に伝わる発表を行いました。いずれも甲乙付けがたい内容でしたが、最優秀賞に「国語ゼミ」が、優秀賞に「数学ゼミ」が選出され、表彰されました。

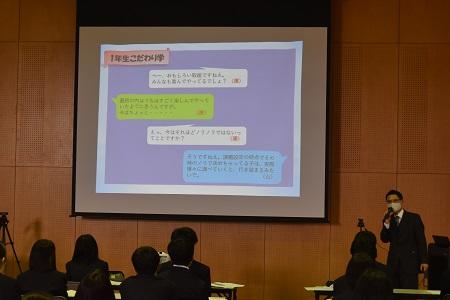

4月13日(火)本校多目的ホールにて、1年5組・6組を対象に第1学年学科研修を実施しました。本校の教員や外部講師の方による講義を通して専門学科(教養科学科)としての意識を身につけ、他者と協力してプロジェクトを実施していくことの大切さや難しさを学ぶことを目的として行いました。

校長・副校長による講話、学科企画推進部・進路指導部からの講話を受けて、教養科学科の生徒として高校3年間をどう過ごしていくかを考える時間となりました。

主となる活動は、マイプロジェクト関西事務局の中田愛氏による講演とワークショップです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Zoomにより遠隔で行いました。

マイプロジェクトとは、身近なところ(自分の好きなことや興味のあること)から課題を発見し、改善するために立案・実践する企画です。教養科学科の「こだわり学」における、軸となる取り組みとなっています。

今回は中田氏の講演を通してマイプロジェクトの実践例を学び、ワークショップを通して自分の興味や挑戦したいことを整理しました。

3年間の教養科学科としての学校生活がスタートしました。積極的に楽しみながら活動に取り組んでいってほしいと思います。

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます!

突然ですが、「新歓」と聞いてみなさんは何を思い浮かべますか?

きっと、「新入生歓迎」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

もちろん、城南菱創高校は新たに本校の一員となる新入生のみなさんを歓迎していますよ!

さて、「新入生歓迎」に加えて、忘れてはいけないのが、「新入生勧誘」です。

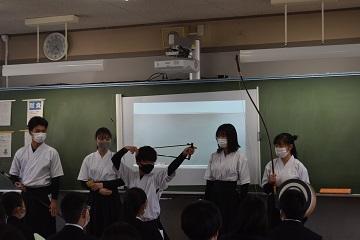

4月9日(金)、生徒会企画にて、本校の各クラブが新入生にクラブ活動紹介と勧誘を行いました。

情勢柄、密を避け、動画配信と並行して少人数での実演を行う、ハイブリッド型での開催となりました。

ショートコントで笑いをとったり、

迫力ある実演を見せたりと、

どのクラブも内容や見せ方に工夫を凝らしていて、それぞれのクラブのカラーがよく伝わりました。

クラブ活動の体験入部期間は4月12日(月)から4月23日(金)の2週間です。

少しでも気になるクラブがあれば、積極的に体験に参加してみてください。

高校生活で熱中できるようなクラブに出会えるといいですね!

RYOSO BLOGでは城南菱創高校の日常を折に触れて発信していきます。

今年度もRYOSO BLOGをよろしくお願いします。

令和3年4月8日(木)、1学期の始業式を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策として、放送による式となりました。

井上校長は式辞において、新しい環境での心がけについて次のように話されました。

「新学年になると、クラス替えがあったり、部活動で後輩が入ってきたりと、自分が身を置く集団で変化が出てきます。その中で、自分の立ち位置を考えて、戸惑うことや不安に思うことも出てくるかもしれません。

そんな時、自分の弱さも含めて、ありのままの自分をさらけ出すことを心がけてください。他人からの評価に気持ちが向いてしまい、自分をとり繕い、ついつい飾った自分を周囲に見せてしまうことがあります。普通を装い、無難に振る舞うこともあります。

普通を装っていたとしても、かえって誤解を招いてしまうことにもつながります。かっこ悪くても、恥ずかしくても、本来の自分をさらけ出していれば、いつも自然体で振る舞うことができるようになり、気持ちも楽になると思います。そして、その覚悟ができれば、勇気も湧いてくると思います。

新学年、新学期になって、自分の心の中にある垣根を少し取っ払って、周囲の人々に働きかけることを考えてみてくれたらと思います。」

令和3年4月8日(木)、第13回入学式を行いました。

城南菱創高校の制服に身を包んだ新入生が次々と登校しました。

新型コロナウィルス感染予防のため、時間短縮し、かつ人の密集を避けた形での挙行となりました。

城南菱創高校第14期生が、井上校長より入学許可を受けました。

井上校長は式辞において、新入生に次のような激励の言葉を贈りました。

「人生の中で3年間というほんのわずかな高校生活だからこそ、ぜひ頭に置いてほしいことが2つあります。

1つめは、『実感することの大切さ』です。

実際に汗をかき、涙したり、本物を見て・聞いて・手にとることが大切です。SNSなどのコミュニケーションに依存せず、実際の人付き合いを通して、豊かな感性を身につけていきましょう。

そして2つめは、『何事にも本気になること』です。

これからの目標に対して、自分で限界を作ることなく、常に全力で取り組むことが大切です。失敗を恐れず前を見て進み、自分の可能性を広げていきましょう。

また、高校時代は、自分ではまだ気づいていない才能や適性を発見し、磨き、将来にどう生かすかを決める重要な時期です。どうか、これからの高校生活が君たちにとって大変貴重なものであることを十分意識し、自分をそして学校生活を大切にしてください。」

新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。