2022/12/20

2022/12/16

2022/12/01

2022/11/30

2022/11/04

GSP 高大連携授業「理数化学」

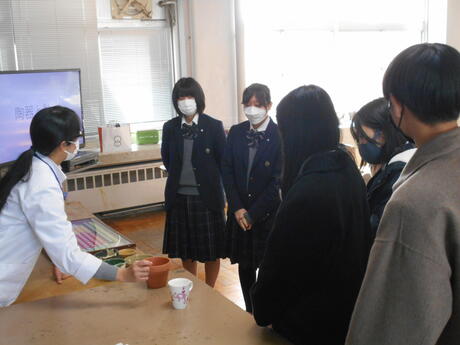

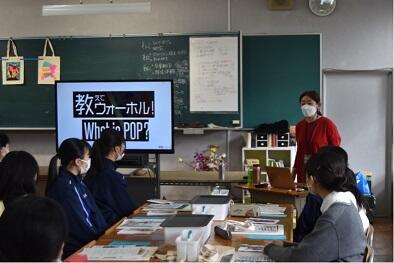

教養科学科では、1年次から目的・進路意識を高め、探究心や創造力を培うため、大学や研究機関との連携授業を通して様々な取組を行います。

そして専門性を高める機会を充実すべく、グローカル・スタディーズ・プログラム(GSP)として系統的に位置づけています。

自然科学や科学技術に対する興味・関心を高め、科学的・数学的な思考力や物事を論理的に考察・分析する能力を錬磨し、より専門性を高める機会と捉えています。

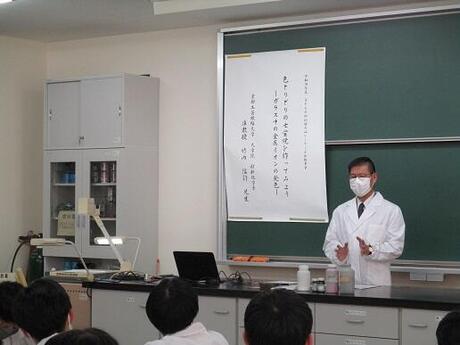

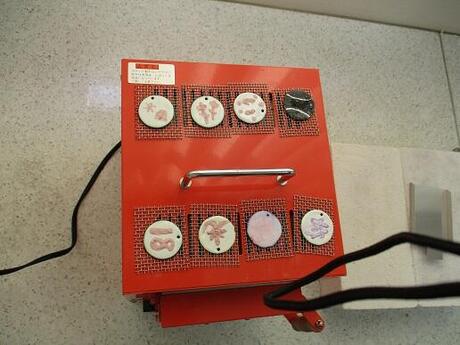

教養科学科2年次生の取組として、10月28日(金)、大阪公立大学の八木繁幸教授を講師にお迎えして、「化学発光から化学を学ぶ」という授業を実施しました。

内容は、炎色反応の実験とルミノール反応の実験、さらにルミノール反応の実験を元に警察の鑑識官になったつもりで、血液のしみこんだハンカチを探し出すというものでした。最後に、ウミホタルの発光現象の実験も行いました。

2022/11/01

2022/10/11

2022/10/11

2022/10/11

2022/10/11