教養科学科1年生は、総合的な探究の時間に「こだわり学」を実施しています。

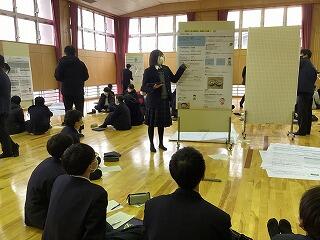

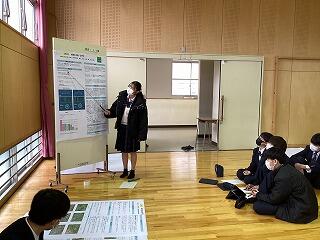

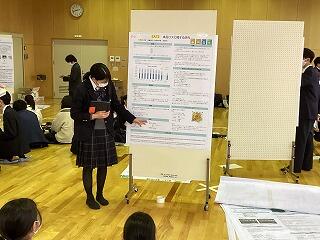

この授業ではおもに、自分や社会の課題を解決するための"マイプロジェクト"を実施してきました。近年課題となっているSDGsに対して高校生としてどのような取組ができるか考えるグループがあったり、睡眠の質の向上や学習活動の効率に関する研究など、さまざまなテーマについて個人やグループで実践を取り入れた研究を行いました。

2月には、ICTを活用して1人1人が所有しているタブレットでポスターを作成し、ポスター発表を行いました。その際、京都大学の学生8名にも来ていただき、さまざまな視点でアドバイスをもらいました。

また、一部の生徒は外部でも発表し、他校の生徒や大学やNGO等で働かれている大人たちから専門的な視点でアドバイスをもらいました。

2年生では、各教科に分かれてゼミ研究がはじまります。1年間学んできたこの取組を生かして、さらに深く研究してくれることを期待しています。

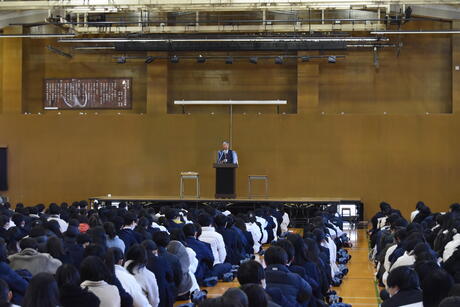

3月1日(水)、第14回卒業証書授与式を行い、城南菱創高校第14期生235名を送り出しました。

井上校長は、式辞で、「コロナ禍にあって限られた条件の下でも、どうしたら前に進めるかを精一杯仲間とともに考え、常に全力で取り組んでくれたことと思います。その成果が今この卒業式の場にいる君たち自身なのだと思います。」と述べました。その上で、勝海舟の言葉を引用し現代の急速な変化とも合わせて、不易と流行について述べられました。そして「卒業生一人一人に前途洋々たる未来が開け、それぞれの世界で活躍してくれることを心から祈念いたしまして、私の式辞とします。」と締めくくりました。

在校生送辞と卒業生答辞の後、保護者、教職員の盛大な拍手に送られて閉式となりました。

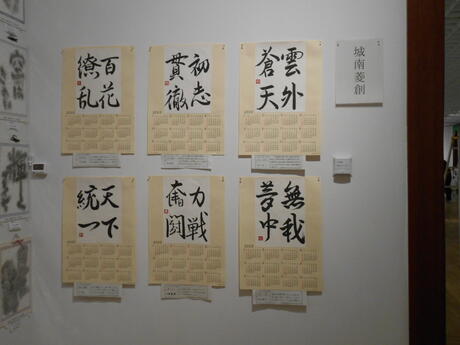

本展は幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校および特別支援学校の園児、児童、生徒作品が展示される、全国的に見ても大変貴重な展覧会です。令和5年1月28日(土)、29日(日)に京都市京セラ美術館で開催されました。本校からは、美術Ⅰ、工芸Ⅰ、アートミックス、書道Ⅰの授業作品を展示しました。

美術・工芸部門 13名14点

1年1組 森田 真彩、2組 森 海桜、3組 西置 若葉、4組 玉村 織希奈、

5組 山本 佑、6組 兼山 晴基(美術Ⅰ油絵自画像)

3年4組 石田 彩華、澤田 真那(工芸Ⅰ/スープセット)

3年4組 小川 瑞希、影山 巧、河村 茜、友田 彩心、(アートミックス)

書道部門 6名(カレンダー)

1年1組 渡辺 杏奈、2組 河合 菜野羽、3組 村上 明咲実、4組 野田 遼紀、

5組 藤井 美月、6組 宮方 一晴

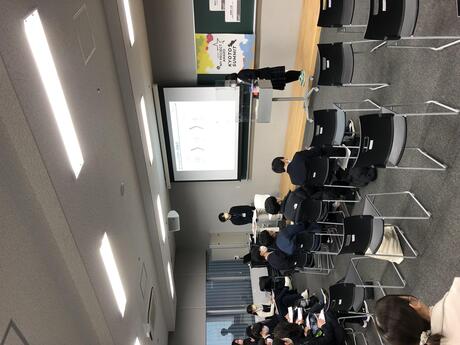

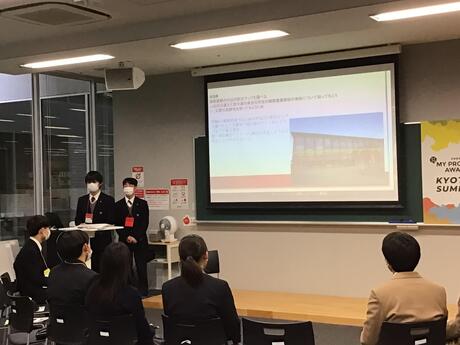

マイプロジェクトとは、主体性をもって、つくりたい未来に向けてアクションを行っていく、学びのプロセスです。教養科学科1年生の「こだわり学」の授業の中で取り組んできた自分たちの"マイプロジェクト"を、龍谷大学で開催された京都府Summitで発表しました。

全国高校生MY PROJECT AWARD2022については、https://myprojects.jp/をご覧ください。

生徒の感想

・自分の考えた発表を違う学校の人に聞いてもらって良い経験となり、またとても楽しかったです。大学生の方の発表を聴くことは学ぶことも多く、ひたすら「すごいなあ・・・」としみじみ思っていました。このような機会はあまりないので、すごく貴重な時間になりました。

・最初はめちゃくちゃ緊張したけれど、他の学校の高校生やサポーターの方がとてもやさしく友好的に接してくれて仲良くなれたし、いろいろなアドバイスや質問を受けて、とても大きな学びとなりました。他の高校生の発表を聴いていて、ただ棒読みになったりするのではなく、気持ちを込めて本当にみんなに伝えたいんだなという熱意が伝わってきて、とても心が動かされました。

・初めて会った人とも意見の交流などができて楽しかった。よりよい発表の仕方や話し方など、新しく知れたことがたくさんあった。

・世界の大きな課題はどれも遠くでつながっているんじゃないかという考えや、答えのない課題に対して、自分なりの答えを見つけ出すために考える時間は、とても大切であるということを学びました。参加したことで、たくさんの違った視点からも意見を聞くことができて、とてもためになりました。とても満足感の高い経験になりました。

・自分の発表に対して、とても興味深いとか、おもしろかったとかの意見をもらって、うれしかった。もうちょっとこうした方がいいとかのアドバイスももらったので、今後の研究に生かしたい!!

・今回参加したことで、自分のプロジェクトの進め方とは違った方向からの新しい見方や、アドバイスをいただき、とても勉強になりました。改めてプロジェクトに向き合い直して、改善していこうと思う。また、他の学校の人の発表を聴いて、考えもしなかったようなプロジェクトや、地域ごとで行われている活動の違いなどを知れて、とてもいい刺激になった。これを機に、さらによいマイプロにしていきたい。

本年も昨年に引き続き、イングリッシュキャンプを行いました。

イングリッシュキャンプ?と思われるかもしれませんが、イングリッシュキャンプとは城南菱創高校を会場にして、丸1日英語だけで過ごすというイベントです。

当日は外国人講師の先生24人が来校されて、様々なアクティビティーを実施してくださいました。

本校1年生全員が24班に分かれて、英語だけで過ごす1日にチャレンジしました。

最初はみんな緊張して、うまく話せなかったようですが、そのうち各教室から大きな笑い声や歓声が沸き上がり、本当に楽しく英語だけで1日を過ごせたようです。

英語をツールとして使い、コミュニケーションを楽しむという姿勢はこれからますます求められると思います。

今回のイングリッシュキャンプで生徒達は、たった1日だけでしたが、多言語によるコミュニケーションの楽しさを実感してくれたことと思っています。

令和5年1月10日(火)に放送による3学期始業式を行いました。

井上校長は53歳の若さで亡くなられたラグビー元日本代表の平尾誠二選手が生前に話された言葉について話をしました。

「日常生活でいい判断ができないやつに、グラウンドでいい判断ができるはずがない」「うまくなりたいという気持ちや向上心が強ければ強いほど、『発見力』というのは増してくる」という2つの言葉を紹介しました。

自分が打ち込んでいることが様々な形で自分の日常と関連し、その中で活かすことができるということと、強い好奇心や探究心があれば、発見する力は身についていくということでした。

その後、澤井学科企画推進部長と末常生徒指導部長から講話がありました。

生徒指導部からは冬休み中に活躍した部活動の伝達表彰がありました。

【伝達表彰】

男子ハンドボール部、美術部