- HOME

- >

- 学校生活

- >

- 山城高校の一日

- >

- 文理総合科 2年特別講義

文理総合科 2年特別講義

2023/10/26

令和5年10月21日(土)、京都府立大学の大学院生命環境科学研究科から石田昭人教授をお招きし、文理総合科の2年生を対象に、高大連携の一環として特別講義と実験をしていただきました。

「細胞が異物を認識するときに用いるMHCというタンパク質の機能や役割」というテーマで講義をしていただきました。その他にも、メモの取り方、自己というアイデンティティ、たくさんの言葉を知ることの大切さ、AI技術の発展、研究者の思いなど、文理を問わず様々な話をしていただきました。

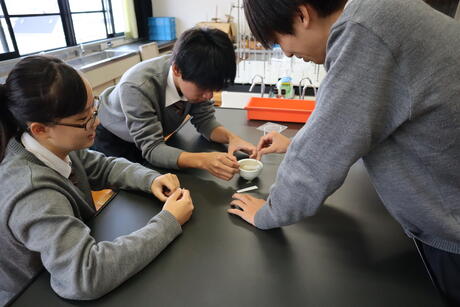

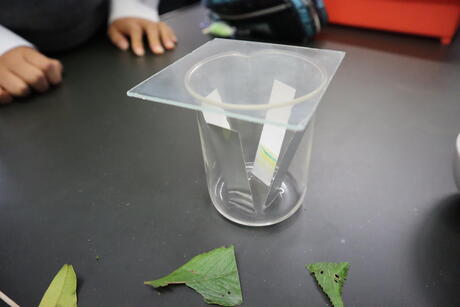

実験では、学校の敷地内に生えている葉っぱから緑色の色素を取り出し、抗原検査でも使われている方法で種類ごとに分離させました。石田教授の指導の下、生徒達は一生懸命葉っぱをすりつぶし、また分離の作業を丁寧に進めていました。

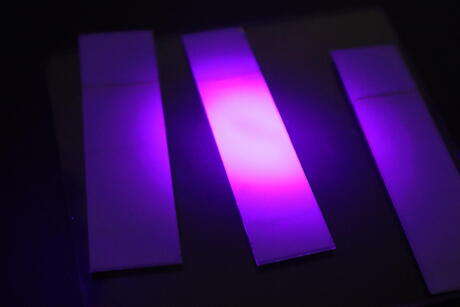

最後に、分離した色素にブラックライトの光を当てると、一部の色素だけ赤い蛍光色を発しました。生徒達は驚きを隠せないようでしたが、石田教授の説明を聞き納得した様子でした。

今回の特別講義や実験では、様々な分野が互いに関わることで成り立っていることを示していただきました。生徒達はこの取り組みを通して、"複数の視点からものごとを捉えること"や"好奇心を持って学ぶこと"の大切さを学んだことと思います。