- HOME

- >

- スクールライフ

- >

- スクールライフ2023

9月15日(金)2年アカデミーコースは立命館大学衣笠キャンパスを訪問し、大学の学びを体験しました。

本校は防災教育に力を入れており、今年度も立命館大学歴史都市防災研究所の花岡和聖先生にお世話になり、防災について地理学の側面から学習を深めました。

後半には災害に強いまちづくり、安心・安全なまちづくりについて、グループ討論で理解を深めました。

また、大学1回生の学生さんにもお世話になりキャンパスツアーも行いました。昼食は、大学の食堂を利用させていただきました。生徒達は、大学進学に向けての関心を高める良い機会になりました。

午後からは、平野神社、北野天満宮などを回るフィールドワークを行いました。

生徒達には、立命館大学での昼食後、担任からグループが発表され、それぞれに謎の封筒が配布されました。

中には13のミッションが書かれた担任からの挑戦状、通称「アカデミッション」が入っていました。

グループに分かれた生徒達はそれぞれのミッションをクリアし、そのミッションを本校で使用する学習支援アプリClassiに配信していきました。

この日は、残暑が厳しく湿度も高いため、途中に休憩を挟み、こまめな水分補給を行いながら、すべての行程をしっかりとやり切りました。皆さんお疲れさまでした。

9月14日(木)3年マネジメントクラス3名が向島秀蓮小中学校7年生と防災教育の交流学習を行いました。

7年生の中学生はポスターセッションの形で水害や避難所、地震などをテーマに発表をしてくれました。

中学生のポスターセッションの内容が素晴らしい!!

しっかりと準備をしている様子が伺え、高校生も「僕らももっと頑張らなあかんな」と刺激をもらっていました。

後半は高校生が段ボールベッドづくり体験の指導と、災害に関するクイズをしました。

中学生の積極的な活動にこちらも楽しく授業ができました。

向島秀蓮小中学校の皆さん、ありがとうございました。

参加生徒よりメッセージ

「ポスターセッションの形で自然災害など自分の考える防災についての考えや結果、疑問などを伝えてもらいました。細かな部分まで調べあげられ、質問に対する回答がとても丁寧だったのが印象的でした。こちらが実施した段ボールベッドづくりや防災クイズにも積極的に授業に参加してくれてスムーズに進めることができました。生徒の皆さん、良い経験をありがとうございました。」

朝から降り出した雨が心配されましたが、生徒達の熱気が雨雲を吹き飛ばしてくれました。

本日も、3年生の演劇が体育館で行われました。体育館は開館前から行列ができました。

また、別会場では保健委員会が新たにはじめた「ゲームでスポーツ」が大盛り上がり!!保健委員の生徒も盛り上げてくれました。

3日間続けてのフォークソング研究部の発表も頑張りました。

そして、本日もキッチンカー、さらにロレーヌさんに加え山科スイーツプロジェクトさんの販売もありました。

みんなの笑顔がいっぱいに包まれた東稜文化祭は、大盛況のもと幕を閉じました。

御来校いただいた保護者の皆様、東稜マルシェでお世話になったPTAサポーターの皆様、ありがとうございました。

本日より3年生の演劇発表が始まりました。

体育館は朝早くから多くの生徒・保護者が集まり生徒達の活躍を見守りました。

1年生は視聴覚教室での発表、2年生はダンスパフォーマンスとクラス一丸で取り組むことができました。

そして、本日より山科スイーツプロジェクトさんが本校の文化祭に来てくれました。オープン早々に生徒達も集まり、思い思いの商品を購入。 口々に「美味しい!」とコメントしてくれました。

スイーツプロジェクトさんは明日も参加していただきます。PTAのサポーターの皆さんにもお世話になっています^^

また、各種委員会も獅子奮迅の盛り上がりです。美化委員会はフリーマーケットを実施、保健委員会はゲームdeスポーツというイベントを行いました。本校芸術科の展示や、マネジメントクラスの防災博覧会も実施しています。

まさに、東稜高校はお祭り一色です!!

9月6日(水)、東稜高校文化祭が開幕しました。

本日午後から8日(金)まで東稜高校は校内でクラスの発表、委員会、部活動などの発表、さらには7日から2日間は山科スイーツプロジェクトさんも参加した東稜マルシェもオープンします。

開会式で体育館に集まった生徒達は、お揃いのクラスTシャツで整列!!とてもカラフルな開会式になりました。 午後は1年生のステージ発表、2年生のダンスパフォーマンスが行われました。

明日も東稜文化祭は獅子奮迅の勢いで盛り上がっていきます!!

9月1日(金)、東稜高校の新学期が始まりました。

始業式では校長先生より、誹謗中傷の問題について触れ、誰もが傷つかない人間関係を送れる新学期を送ってほしいという話がありました。

続く、教務部長からは授業を大切にすること、生徒指導部長からは規則について、また文化祭の注意事項について、さらに進路指導部長からは自分の頑張ったことをテーマに話がありました。

午前中のテスト、授業を終えた生徒達は午後から文化祭活動を開始。各クラスが来週の文化祭に向けて準備を進めていました。

2学期は、1年で一番長い学期になります。しんどいこともあれば、つらいこともあるかもしれません。

クラスメイト、仲間、チームメイト、そして先生とともに、お互いを大切に思いやりながら、一緒に乗り越えながらいっぱい笑顔でいられる学期にしていきましょう(*^^)v

8月26日(土)の学校説明会には、ボランティアスタッフとして37名の生徒が参加をしてくれました。

前日午後には、事前準備のために学校に足を運び、椅子ならべや役割分担、配布資料のファイリングなどをして、中学生・保護者の方の受け入れの準備を行いました。トークセッションの参加者も打ち合わせに来てくれました。

当日も、受付・誘導・司会など様々な業務をこなし、元気なあいさつで参加者をお迎えしました。

上級生が下級生に対して、一緒に担当する役割について打ち合わせをしている姿もあり、自然に縦割りで活動していることがとても印象的でした。

ある男子生徒は、説明会終了後、教員の指示が出される前に、教室の復元作業にとりかかってくれていました。

翌日の東部文化会館で行われた山科教育懇話会主催の中学・高校合同説明会のパフォーマンスステージでは、生徒会の3名が東稜大作戦について、参加者にアピールをしてくれました。

余裕をもって到着した3名は、すぐに原稿の読み合わせ、会場の確認、役割分担などを始め、明るく魅力いっぱいに東稜高校をアピールしてくれました。

一人一人が精一杯、役割を担ってくれました。本当にありがとうございました。

東稜のええトコ!!これからもいーーーっぱい増やしていきましょう(^^)/

7月28日(金)3年マネジメントクラスの2名の生徒がはなぶさ児童館で防災出前授業を行いました。

小学1年生から5年生までの児童29名を相手に前半は防災紙芝居クイズ「なまずの学校」を行いました。

あらゆる非常時にどんな道具が必要になるかを児童の皆さんに考えてもらいました。児童の中には全問正解した生徒も!すごい!!

後半は、新聞紙を使ったスリッパづくりに挑戦してもらいました。生徒たちが一人一人の児童に目を配りながら、楽しく工作をすることができました。

完成したスリッパを実際に履いている児童もいました。 初めての児童館での出前授業でしたが、児童の皆さんが本当に一生懸命取り組んでくれて、企画した高校生も大満足でした。

はなぶさ児童館の児童の皆さん、職員の皆さんありがとうございました^^

この度、本校マネジメントクラスはアクサユネスコ協会減災教育プログラムの助成団体に選ばれました。

このプログラムは地域の重要な防災・減災拠点となる学校の「防災・減災教育」を推進し、将来、地域の防災リーダーとなり得る児童・生徒を育てる支援事業として、2014 年から「アクサ ユネスコ協会 減災教育プログラム」を実施してきました。

本校が今年度11月11日に実施いたします第2回東稜防災博覧会や高校生が実施する出前授業などの活動が認められました。

減災教育プログラムの活動は今後、他の指定団体と学習活動の共有を図り、宮城県の研修などを通して、防災・減災の学習活動を深めていきます。

「京都の防災教育の先頭バッター」として、新たな活動に今年度もチャレンジしてまいります。

アクサ生命×日本ユネスコ協会連盟の減災・防災プログラム (unesco.or.jp)

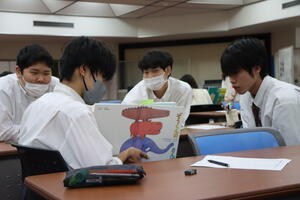

7月14日(金)1年生発展クラスは、理数系分野の学習の一環としてサイエンスリサーチの特別授業に臨みました。

講師として、京都教育大学教育学部理学科の谷口和成先生をお招きし、「放電の条件について」と題し、暮らしを支えるエネルギーについての発生の仕組みやその有効利用について学習しました。

講義でエネルギーについての詳細を学んだ後には、実際にグループごとに分かれて実験を行い、どのような条件で放電が生じるのかを探究的に学びました。

実験に臨む生徒達は、その成果に興味・関心を持ちクラス内で検証結果を共有しあうなど、実験を通して理解を深めることができました。

7月11日(火)3年サポートクラスは、「子供の発達と保育」の授業時間に特別授業を行いました。

講師にキッズいわき ぱふ の代表の岩城様をお招きし、子供の発達と遊びについて学びを深めました。

保育分野の学習の一環として、実際に子供たちの遊びが発達とどのように結びついているのか、子供たちの感性を尊重した遊びについての講演などをききました。

生徒達は実際に様々な遊び道具を手に取り、保育者の視点に立って、遊びやおもちゃが子供の育成にどのように関わっているのかを学ぶことができました。

7月10日(月)、2年サポートクラスは「保育基礎」の時間に、幼児ふれあい体験を行いました。

2年生は保育分野の初めての特別授業になりましたが、保護者の方の話を聞き、子育てについての学びを深めることができました。

子供が見せる様々な表情に生徒達は関心を持ち、保育の魅力について感じることができる時間となりました。

6月29日(木)2年サポートクラスは車いす体験実習に臨みました。

最初に伏見区社会福祉協議会の方より説明を受けたのちに、校内で実際に車いす体験を実施しました。

当事者と支援者、それぞれの体験をすることで、感じ方も違うことがわかりました。

特に、上り坂や段差などに苦労している様子が見受けられました。湿度の高い気候の中で、生徒達は汗をかきながら、積極的に取り組みました。

介護分野における学習では、どれだけ支援される方に安心してもらえるか、信頼関係を築けるか、人を大切にする視点をしっかりと持つことに大きな目的があります。

今日の学習は、サポートクラスだからこそ学べる活動だったのではないでしょうか。

皆さん、暑い中、よく頑張りました。

また、お忙しい中、講師の皆様のご協力に感謝申し上げます。

3年マネジメントクラスは、環境・公共・防災分野から自由にテーマを決めて、そのテーマについての探究活動を行う卒業論文の作成が始まっています。

この時期に自分でテーマを設定することで、これから大学入試等の総合型選抜や面接の対策にもなります。

6月29日(木)の6限には、龍谷大学政策学部の石原凌河先生とゼミ生で本校マネジメント卒業生、高田さんはじめ4名の学生さんが本校を訪れました。

龍谷大学政策学部石原ゼミは昨年度のぼうさい甲子園の大賞に選ばれた団体で、徳島県などでの防災啓発活動にも活躍されています。また、本校も、2021年度の防災教育チャレンジプランで防災教育大賞を受賞しているので、まさに大賞をとった団体同士の夢の共演となりました。

今回は、大学の防災学習についての説明、ゼミの取り組みについて紹介していただいたのち、4つのグループにわかれて、自分たちの卒業論文のテーマについてのプレゼンを行いました。

大学生も生徒達の話をしっかりと聞いてくださり、生徒達も初対面の中で慣れないプレゼンに悪戦苦闘していましたが、自分の探究活動を伝える練習になりました。

今後、卒業生の高田さんとは継続的に3年生と防災に関する協働学習を行う予定です。

マネジメントクラスにとって、卒業生が現役の生徒達と一緒に学習活動を行うのも、これまた夢の共演といえます^^

本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。

6月29日(木)、2年スポーツクラスはマリン実習を行いました。

滋賀県高島市にあるパイレーツハーバーで、ボートセーリングの技能を磨きました。

ほとんどの生徒が初めてという事で、最初は安全確保の知識から学び、その後、実際にセーリングを体験しましたが、とても難しく思うようにできませんでした。

しかし、ここからがスポーツクラスの良いところ!この日の天候は風が吹かないコンディションでしたが、お互いで指摘しあい声を掛け合いながら、徐々に技術が上達していきました。

6月29日(木)放課後に、9月に実施を予定している出前授業で連携する、京都市立東総合支援学校とマネジメントクラス3年生3名が打ち合わせを行いました。

マネジメントクラスでは、小学校、中学校、支援学校、児童館と防災に関する出前授業を実施します。それぞれがチームに分かれて出前授業を計画し、授業の実践を行います。

今回は、生徒達が普段の授業で取り組んだ「ダイレクトロード」というゲームをアレンジして、支援学校の生徒さんと交流学習を行う予定をしています。

自分たちの取り組む内容を支援学校の先生方に説明し、問題点や改善点などを話し合うことができました。

当日の取り組みについては、またホームページやインスタグラムをとおして配信させていただきます。

6月16日と23日(金)、本校会議室にて3年サポートクラスの生徒を対象に、京都市醍醐中央図書館より松本千穂司書より「子どもの発達と絵本」をテーマに特別授業が実施されました。

1日目は絵本の紹介を主に、2日目は絵本の読み聞かせの方法を聞いた後、生徒がお互いに絵本の読み聞かせを行いました。

読み方や読み手の解釈で伝わり方が異なるので、学んだことを実践し、とても楽しい実習になりました。

6月20日(火)、2年マネジメントクラスで環境学習に関する特別授業ヒューマンリサーチを行いました。

例年お世話になっている京都光華女子大学キャリア形成学科の高野拓樹先生にお越しいただき、京都の鹿と竹について学習を深めました。

授業内でクイズなどが出されるなど終始和やかな雰囲気で、授業が行われました。

マネジメントクラスは、2年次に環境学習への理解を深める学習に取り組みます。3学期にはテーマ設定の上で、探究学習の発表を行います。

今回の特別授業では、先生が身近な環境問題を取り上げ、それに関する説明をしていただきました。

先週学んだ、プレゼンテーションの方法や、文章の書き方などの基礎を十分に活かして今後の探究活動に取り組んで欲しいと思います。

頑張れ、マネジメント!!

Copyright (C) Kyoto Prefectural Toryo High School. All Rights Reserved.

スクールライフ

スクールライフ