学校生活

琵琶湖にて、外来魚の採集をしました。強風のため、思ったほどの釣果を上げることができませんでしたが、外来魚対策についての滋賀県の取り組みを知ることができました。

ブラックバスやブルーギル以外にも、思いのほか、外来魚は多いようです。現在、研究を行っているヌマチチブも琵琶湖淀川水系のものは国内外来魚ですし、身近なタナゴ類やコイも外来魚が含まれるようです。今後は、身近な外来魚についても調べていく予定です。

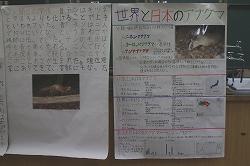

9月9日に実施された莵道祭において、科学部は展示発表と実験教室を行いました。

生物講義室での展示発表では、この1年間の科学部の活動をまとめたポスターや、学校林の動物をピックアップしたポスター、3月に日本森林学会大会高校生ポスター発表で発表したポスターを展示しました。また、科学部がこれまでにつくってきた骨格標本など、生物標本の展示もしました。見学に来た生徒は「これ本物?」と驚いていました。

昼休みの時間には実験教室を開催し、液体窒素を使った実験をいくつか行いました。液体窒素を初めて見る生徒も多く、花が一瞬で冷凍されて粉々に砕ける様子や、一瞬で気体となってビニール手袋を膨らませる様子など、たくさんの現象を楽しんでいました。

ここ数年は感染症防止のため莵道祭での発表はできませんでしたが、今年は久しぶりに実施することができて良かったです。

8月9日、10日にアクトパル宇治で1泊2日の合宿を実施しました。天体観測、渓流での水質調査、中庭の畑で収穫したジャガイモを使ったカレー作りなど、普段できない活動をすることができました。

水質調査ではサワガニ、カゲロウ類、カワゲラ類などの指標生物だけでなく、カワヨシノボリ、カワムツ、タカハヤといった魚類を採集することができました。他にも、森林内でトノサマガエル、アマガエル、ノコギリカミキリなどを観察しました。

感染症拡大防止に配慮しながらの実施となりましたが、貴重な体験ができた合宿になったと思います。

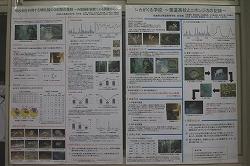

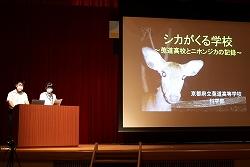

8月2日~4日に東京都(東京富士大学、文京学院大学)で開催された第46回全国高等学校総合文化祭の自然科学部門で、科学部が研究発表をしてきました。

発表テーマは「シカがくる学校 ~莵道高校とニホンジカの記録~」です。昨年度の京都総合文化祭で優秀賞に選ばれた研究をブラッシュアップし、より分かりやすくして発表しました。質疑応答でも他県の高校生から質問を受けるなど、インパクトのある発表になったと思います。詳しくは下の発表論文(PDF)をご覧ください。

当日は校長先生も応援に駆けつけていただき、研究発表終了後は一緒に東京都美術館へ行って、本校美術部の出展作品を見学したりもしました。

全国総合文化祭に出場するにあたり、保護者・後援会の皆様、多くの先生方に応援していただき、ありがとうございました。

山城教育局主催のサイエンスラリー事業に参加し、小学生向けの実験講座を開きました。

莵道高校キッチンサイエンス班が中心となり、パン作りとイーストを使った発酵の実験を行いました。

家でもできる実験です。夏休みの自由研究にしてもらいたいです。

気温が上がってきましたので、ゼリーの実験は一休み。

夏は酵母の発酵の実験を行っていきます。

パン作りに必要な材料は、小麦粉・塩・水・砂糖、そして酵母です。

酵母に発酵させることにより、パンを膨らませます。砂糖は酵母の栄養になります。

ドライイースト(酵母)を水に溶かし、砂糖、人工甘味料、牛乳などを混ぜてふたをし、しばらく放置します。

砂糖をつかうともちろん発酵しました。驚いたことに、人工甘味料をつかっても発酵するようです。

もう少し、方法を変えながら、調べてみます。

宇治川のヌマチチブは、比較的容易に採集できる国内外来種です。

現在は、Tridentiger brevispinisという学名ですが、以前は Tridentiger obscurus とされていました。

オブスキュラス、岩陰からちょこっと顔を出す黒いやつという意味でしょうか。

魚類の習性を考えながら、採集用具を準備し、採集を行いました。

たくさん採集できましたので、ヌマチチブの特徴を調べてみる予定です。

宇治川にはヌマチチブ、カワヨシノボリ、トウヨシノボリ、ウキゴリ、ドンコの

4種類のハゼがいます。まずは、最も釣りやすいヌマチチブの調査をします。

調査をするにあたり、採集道具の準備をしました。釣り糸の結び方を練習し、

竿の扱い方を皆で確認しました。

ゼリーの実験結果

・パイナップルは、ゼリーができないのでタンパク質分解酵素が含まれる。

・イチゴは、ゼリーができるのでタンパク質分解酵素が含まれない。

・胃薬の中にはタンパク質分解酵素の入っているものと入っていないものがある。

・キーウィーフルーツについては、緑色のものにはタンパク質分解酵素が入っているようですが、

黄色ものにはタンパク質分解酵素は入っていない。

暑くなってきましたので、ゼリーを固めるのが難しくなってきました。

次は発酵の実験をしたいと思います。

莵道高校科学部と京都光華女子大学および京都大学との高大連携として「芦生の森ツアー」を実施し、南丹市美山町にある「京都大学芦生研究林」を見学してきました。なお、科学部の生徒だけでなく、保護者の方も参加していただきました。

この芦生研究林は「京都府最大の秘境」とまで呼ばれる原生林が残った場所で、普段は関係者しか入ることができません。そんな場所を京都大学の先生に案内してもらいながら散策、研究林で実際に行われている研究や調査について説明をしてもらいました。京都で最も自然が残っている場所の一つだけあり、宇治市では見られないような多くの植物と共に、モリアオガエル、アカハライモリ、カジカガエルなど、学校の周辺にはいない動物もたくさん観察することができました。

普通なら絶対に入れない芦生研究林の見学は、生徒にとって非常に貴重な体験になったと思います。

昨年から学校林に設置しているセンサーカメラの数が増えたのですが、その影響もあって現在、撮影データの記録が全然追いついていません。今はまだ昨年冬頃の写真を見ていたりします。

よって、昨年のことになるのですが、この調査で初確認の動物が撮影されていました。

ネズミ目リス科のムササビ(学名:Petaurista leucogenys)です。そう、「空飛ぶ座布団」とも呼ばれる、あの有名な哺乳類ですね。京都のレッドリストでは準絶滅危惧種に指定されています。

ムササビは大きな樹木があるような、例えば神社仏閣の裏山などでよく見られる動物です。里山に普通に生息していますが、どこにでもいるというわけではないようで、京都では個体数も多くはないみたいですね。そもそも樹上で生活する動物なので、地上に仕掛けているカメラで撮影されること自体が少ないと思います。

莵道高校の学校林は、大文字山の方から繋がっている山林の一部なので、この範囲内にムササビがいることはおかしくないと思います。しかし、それがこんな山の端っこで、しかも地上で、カメラの前に現れるのは非常に貴重なことではないかと思います。

先日収穫したジャガイモを使った活動を実施しました。

水でしっかり洗ったジャガイモを薄く切って、加熱した油脂に浸すことで、パリッとした状態になります。ここに塩化ナトリウムを少量加えると、とても良い感じに見えますね。

部員数が多かったこともあり、あんなに大量に収穫したジャガイモの半分以上がなくなりました。残りは昨年と同様に合宿で使うことになりそうです。

UJI学(令和4年度宇治川魚類観察会)で興味を持った生徒により、

ハゼの調査をすることになりました。

同定方法と計測方法を学び、ハゼ科魚類の特徴を知りました。

体長を測定し、一匹一匹、胸鰭と背鰭の条数を調べました。

ゼリーの実験を試行錯誤しながら行っています。

どうも、胃薬の中にはタンパク質分解酵素の入っているものと入っていないものがあるようです。

キーウィーフルーツについても、実験結果がいろいろです。

今回はいろいろなフルーツを用意し、丁寧にすりつぶし、ゼリーができるかどうか確かめてみました。

6月に入って、十分に大きくなったジャガイモを収穫しました。昨年たくさん植えたジャガイモですが、すべて順調に芋をつくってくれたみたいで大量でした。

5月に植えたトマト、サツマイモ、トウモロコシも順調に育ってきています。今年は部員数が激増したこともあって畑の面積を拡大したのですが、その分たくさんの収穫があればいいなと思っています。

さて、この収穫したジャガイモたちですが、どうやって利用するか検討中です。昨年は夏休みの合宿でつくったカレーの具材になりましたが、今年はどうしましょうかね。

身近なものを実験材料とし、食品にかかわる実験をしています。

今回は、ゼリーの実験を行いました。

ゼリーはタンパク質が主成分ですが、タンパク質分解酵素を混ぜると固まりません。

タンパク質分解酵素は、パイナップルやキーウィーフルーツなどに含まれています。

このため、生のパイナップルやキーウィーフルーツでゼリーを作るのは難しいです。

まずは、ゼラチンの量と材料の量(キーウィーフルーツと胃薬)変えながら、

結果が分かりやすい量を探し出しました。

科学部では中庭に畑をつくっており、そこで作物を育てています。現在、畑にはジャガイモがいい感じに大きくなっているのですが、追加でサツマイモ、トマトを植えました。

この時期サツマイモはツルを植えていくのですが、ちょっとツルが手に入らなかったので、ツル取り用の苗を植えて、ツルが伸びてきたところで切って植えてこうと思っています。

トマトについては、以前ミニトマトを育てたことはありましたが、普通の大きさのトマトは初めてです。ちゃんと育ってくれるのか楽しみですね。

Copyright (C) Kyoto Prefectural Todoh Senior High School. All Rights Reserved.