給食室より(2025年6月)

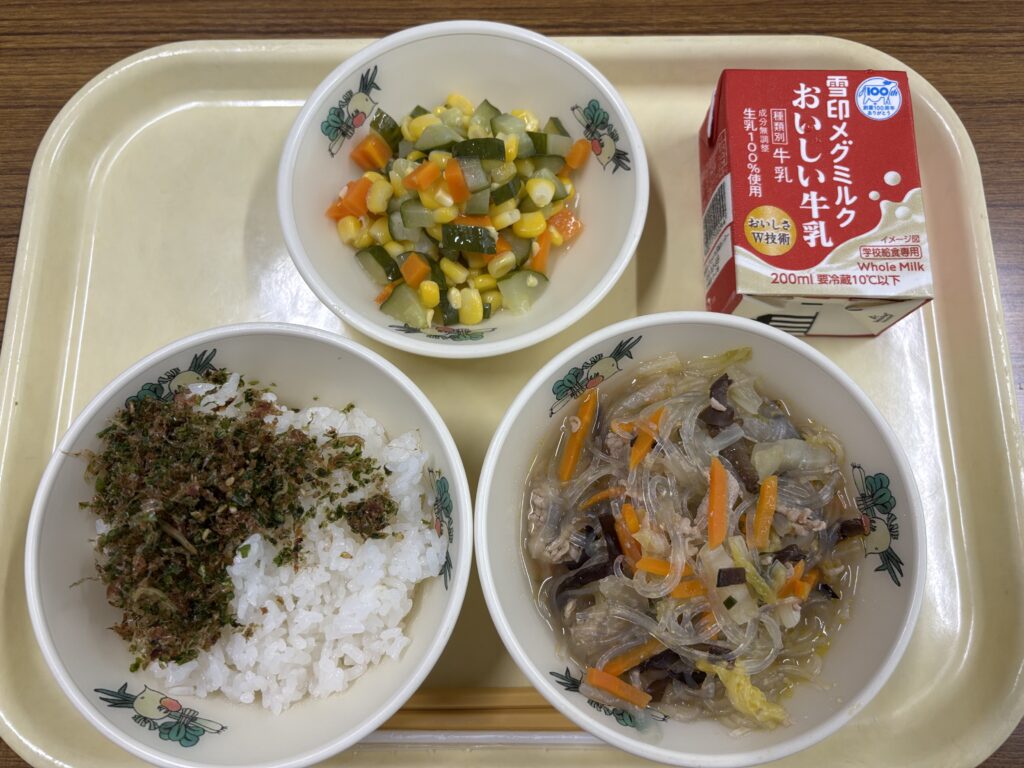

2025/06/30(月) 今日の給食

ご飯

太平燕(タイピーエン)

コロコロサラダ

手作りふりかけ

牛乳

タイピーエンは、中国の行事食がもとになった、熊本県の郷土料理です。高級食材であるフカヒレの代わりに春雨を、使ってアレンジされています。

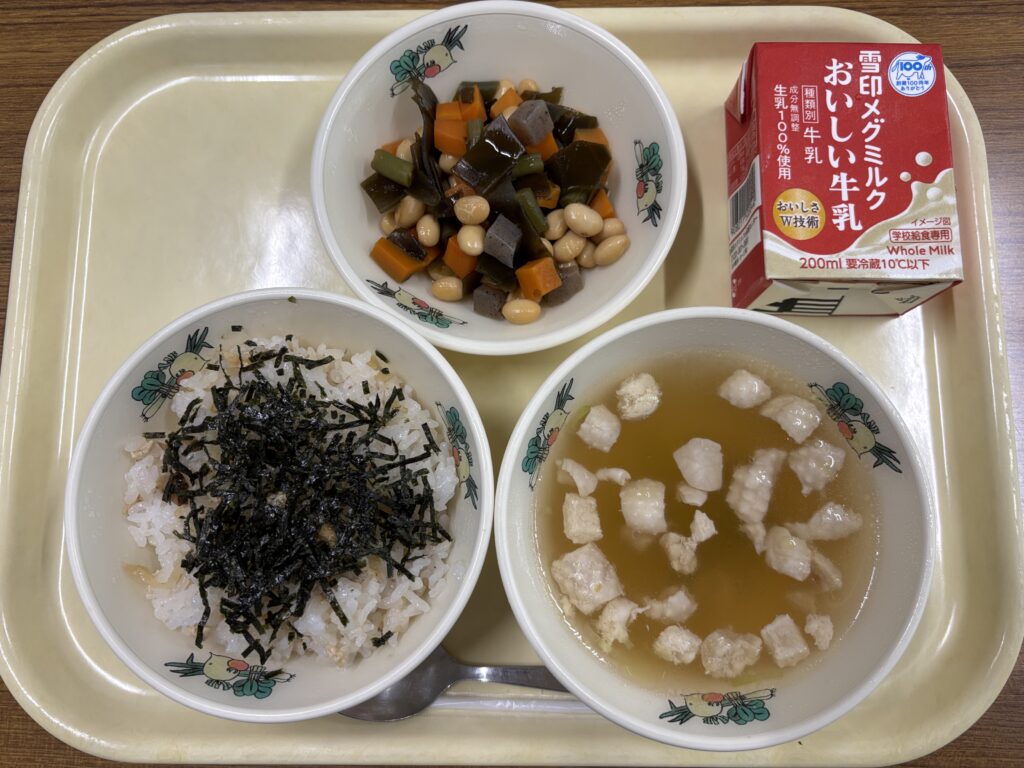

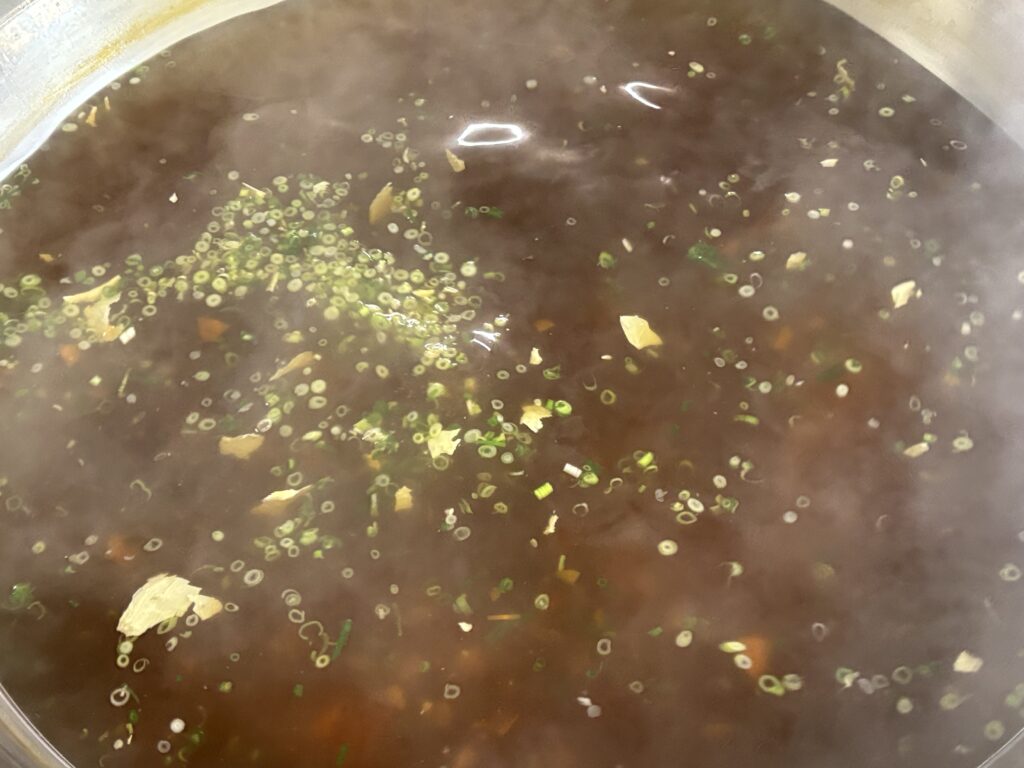

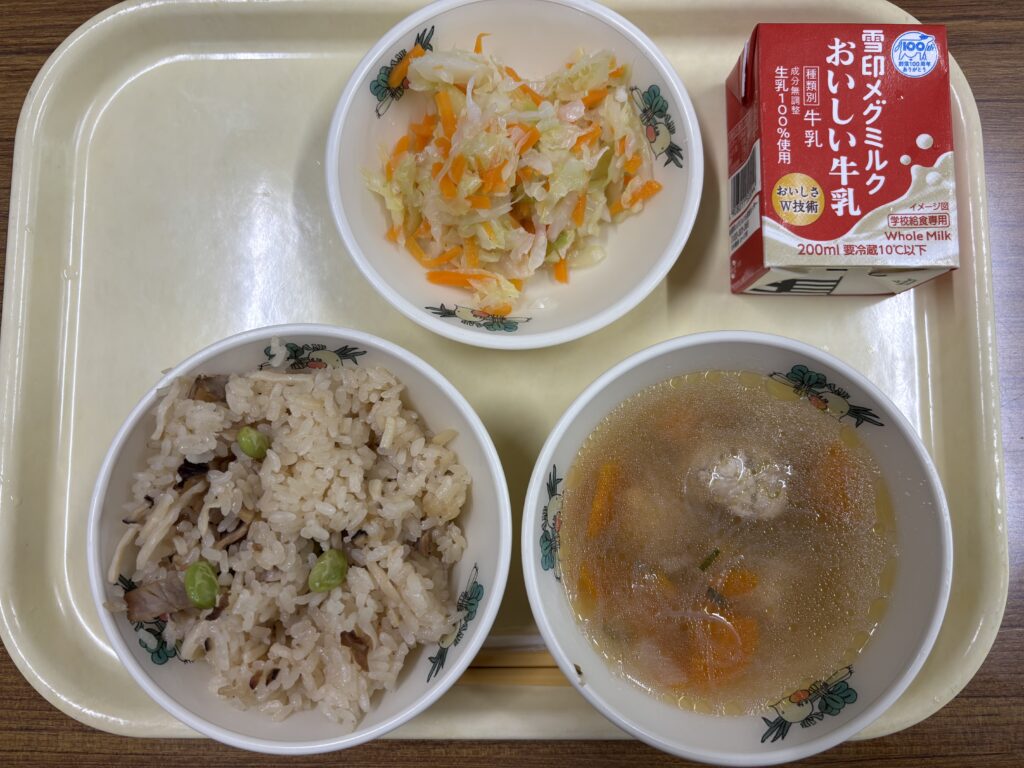

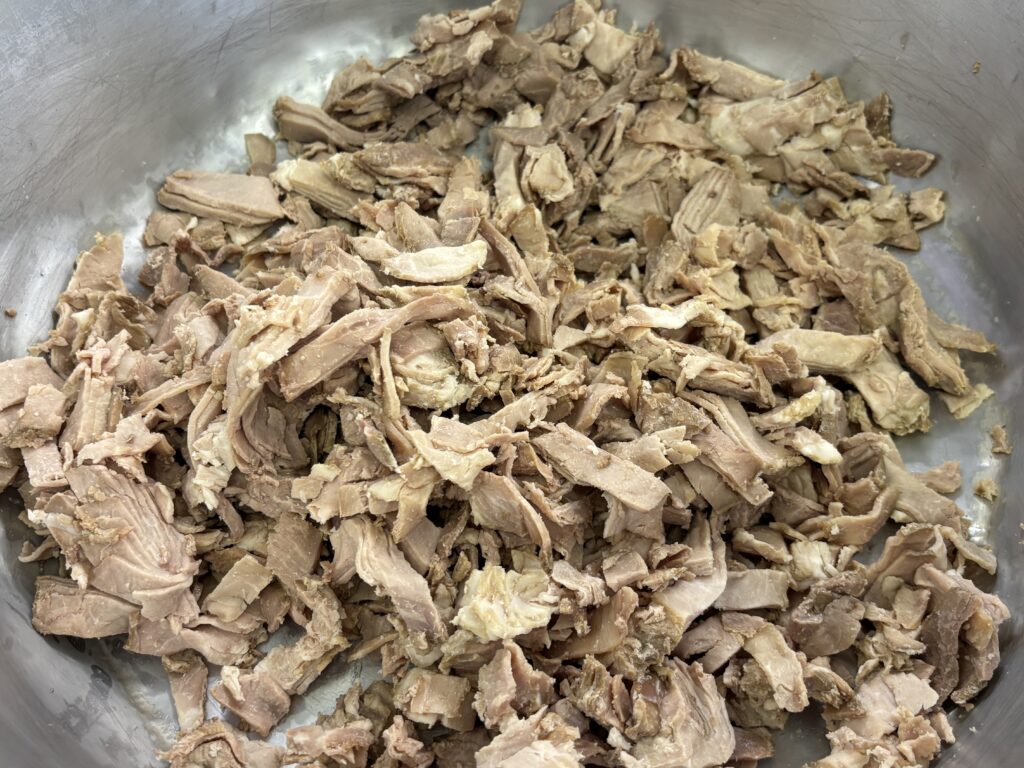

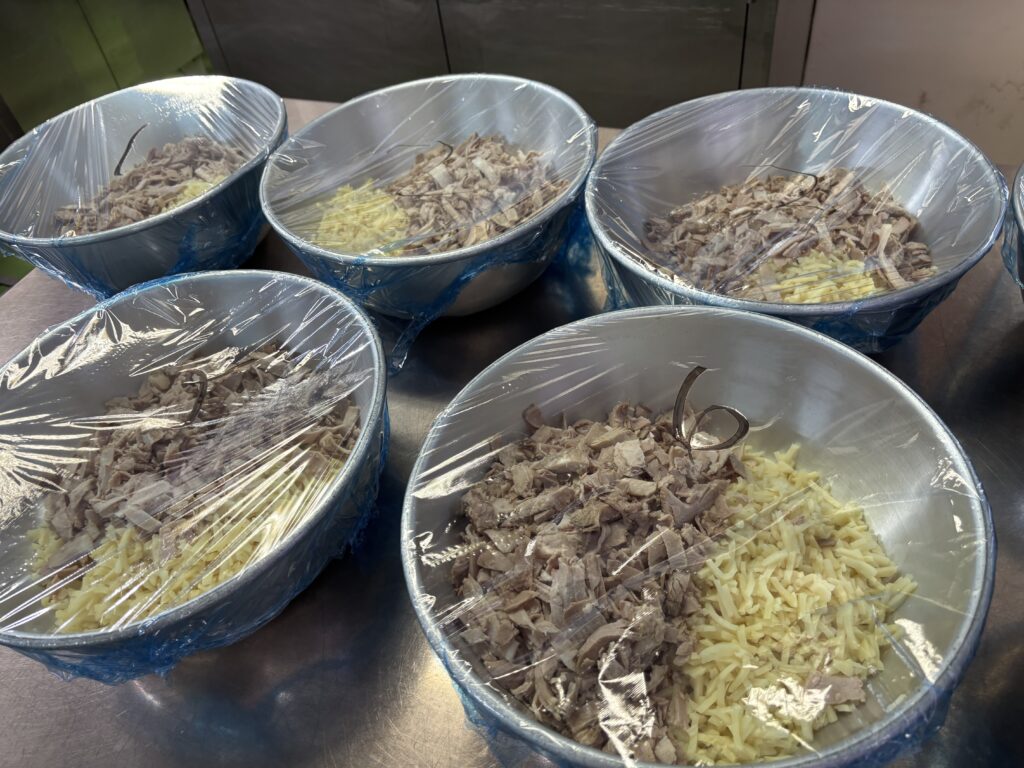

2025/06/27(金) 今日の給食

鶏飯(けいはん)

五目煮豆

牛乳

昔、鹿児島県で役人をもてなすために、貴重な鶏を使って考えられたのが「鶏飯(けいはん)」です。鹿児島県では、青パパイヤの漬物やみかんの皮なども一緒に食べられます。鶏のだしをかけてお茶漬けのようにいただきましょう。

2025/06/26(木) 今日の給食

ご飯

あじの南蛮漬け

三度豆のごま和え

茄子の赤だし

牛乳

今日の給食に使った赤みそも、いつものみそ汁に使われる中辛みそも、どちらも同じ大豆から作られます。赤みそは、豆を蒸してから途中で細かくすることで、赤みがかった濃い色のみそが出来ます。

2025/06/25(水) 今日の給食

小型パン

キャベツのペペロンチーノ

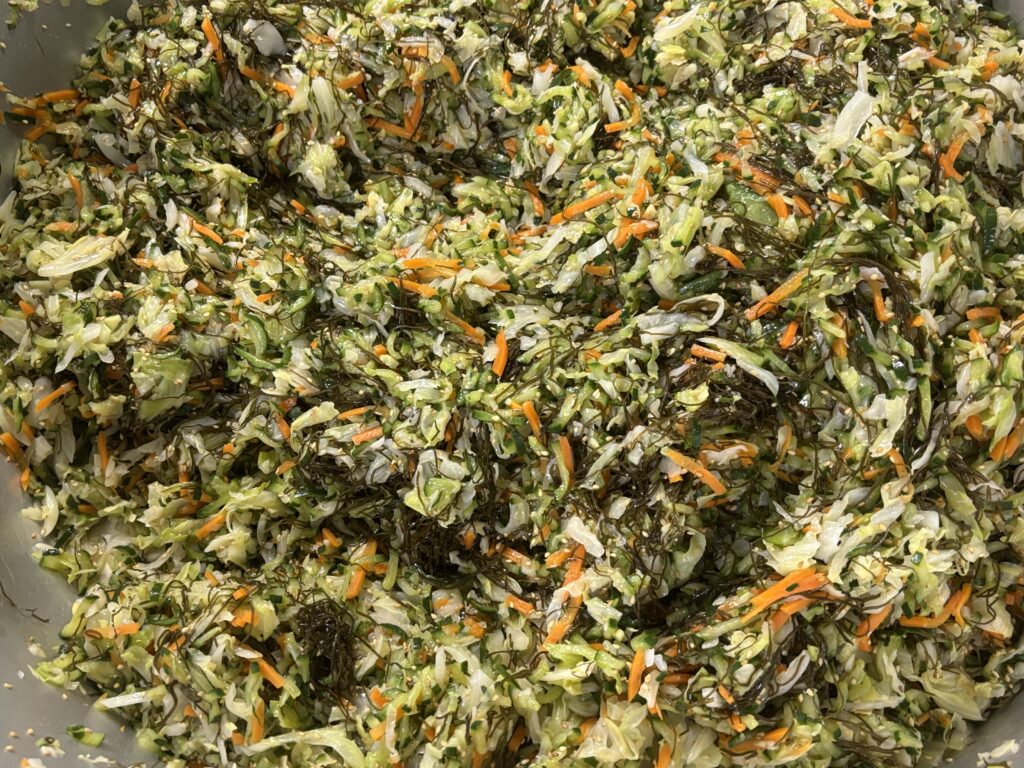

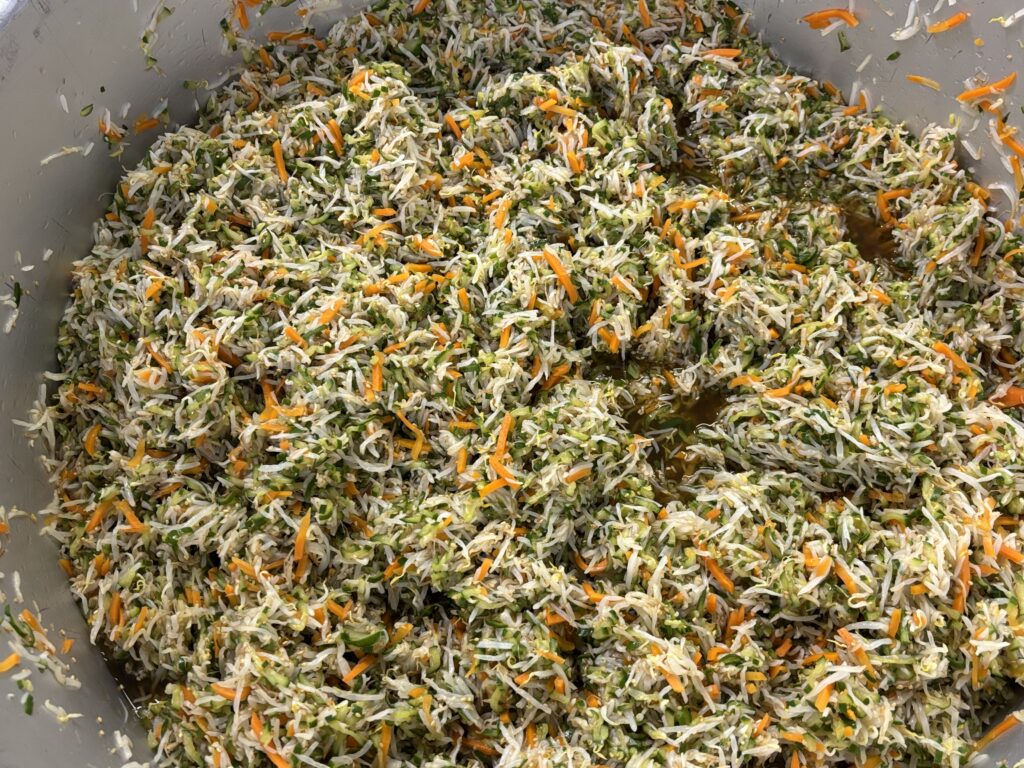

茎わかめとコーンと豆のサラダ

牛乳

わかめは海に生息する海藻です。普段みそ汁などでよく食べるわかめは、葉のように広がったやわらかい部分です。茎わかめは、その名の通り少し堅い茎の部分です。コリコリとした食感を楽しんで食べましょう。

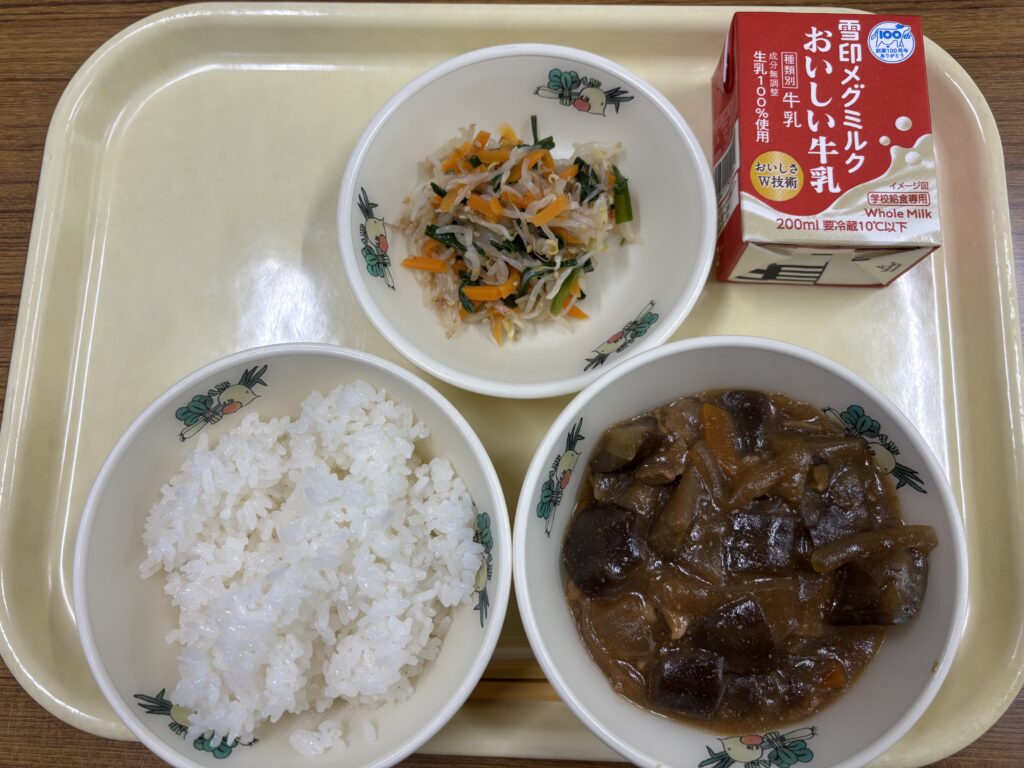

2025/06/24(火) 今日の給食

ご飯

肉じゃが

胡瓜のサワー漬け

牛乳

英語で「サワー(sour)」とは、「酸っぱい」という意味があります。「きゅうりのサワー漬け」は、酸味のある酢を使ってさっぱりと仕上げた和え物です。では、「甘い」、「苦い」は英語で何と言うでしょう?

答え 甘いは、スイート(sweet) 苦いは、ビター(bitter)

今日は、久御山町で採れた玉ねぎと胡瓜を使用しています。

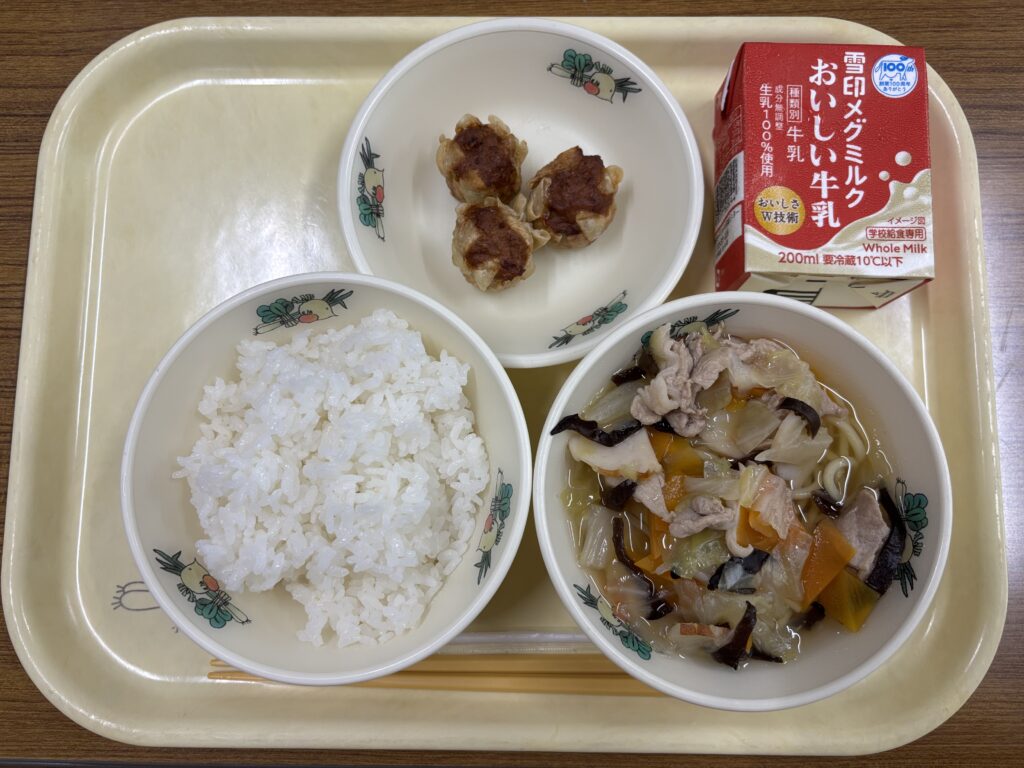

2025/06/23(月) 今日の給食

ご飯

ちゃんぽん風

揚げシュウマイ

牛乳

ちゃんぽんは、長崎県の中華料理店で生まれた郷土料理です。名前の由来は、中国語の簡単なご飯という意味の「シャンポン」、ポルトガル語の混ぜるという意味の「ちゃんぽん」など、色々な説があります。

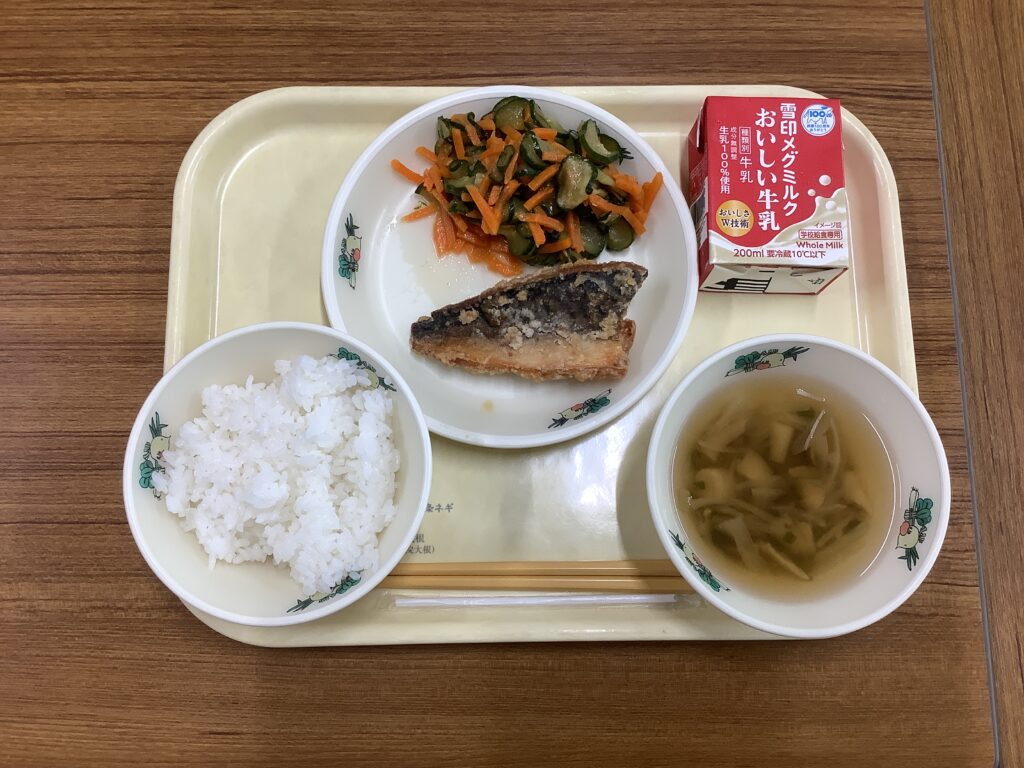

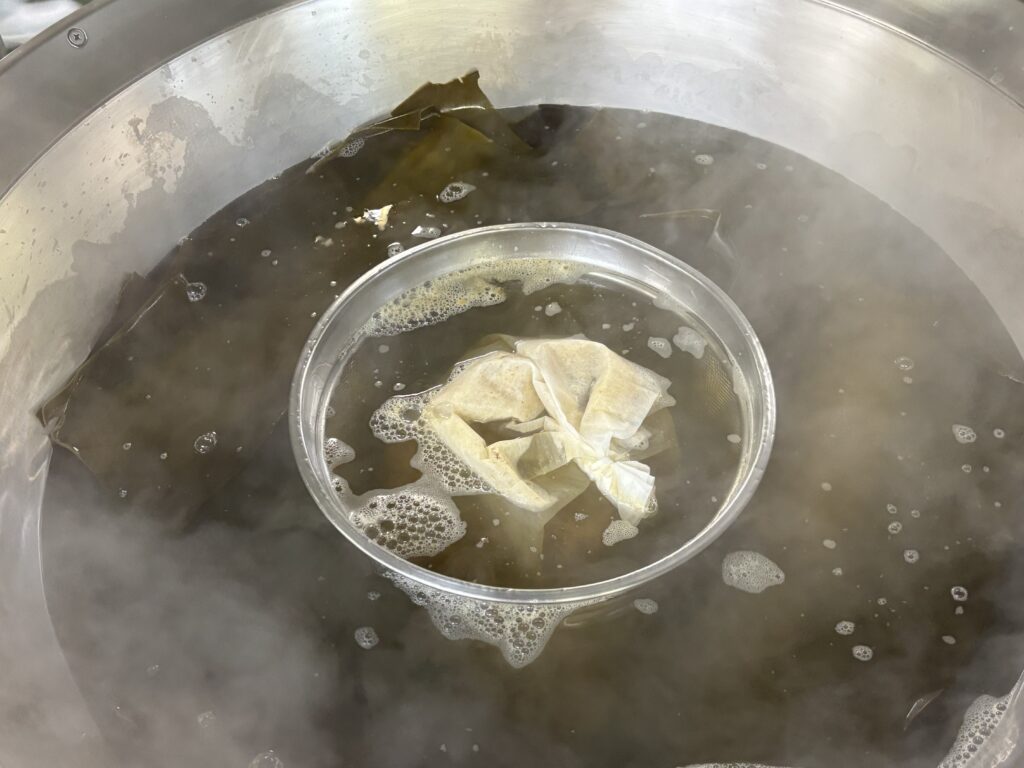

2025/06/20(金) 今日の給食

ご飯

さばの竜田揚げ

胡瓜の梅肉和え

きのこのすまし汁

牛乳

今日のすまし汁に入っている、「しめじ」は、昔から「香りまつたけ、味しめじ」と言われるくらい、とってもおいしいキノコです。お店で売られているしめじのほとんどは、「ぶなしめじ」という種類です。ぶなの木によく生えるから、この名前がつきました。

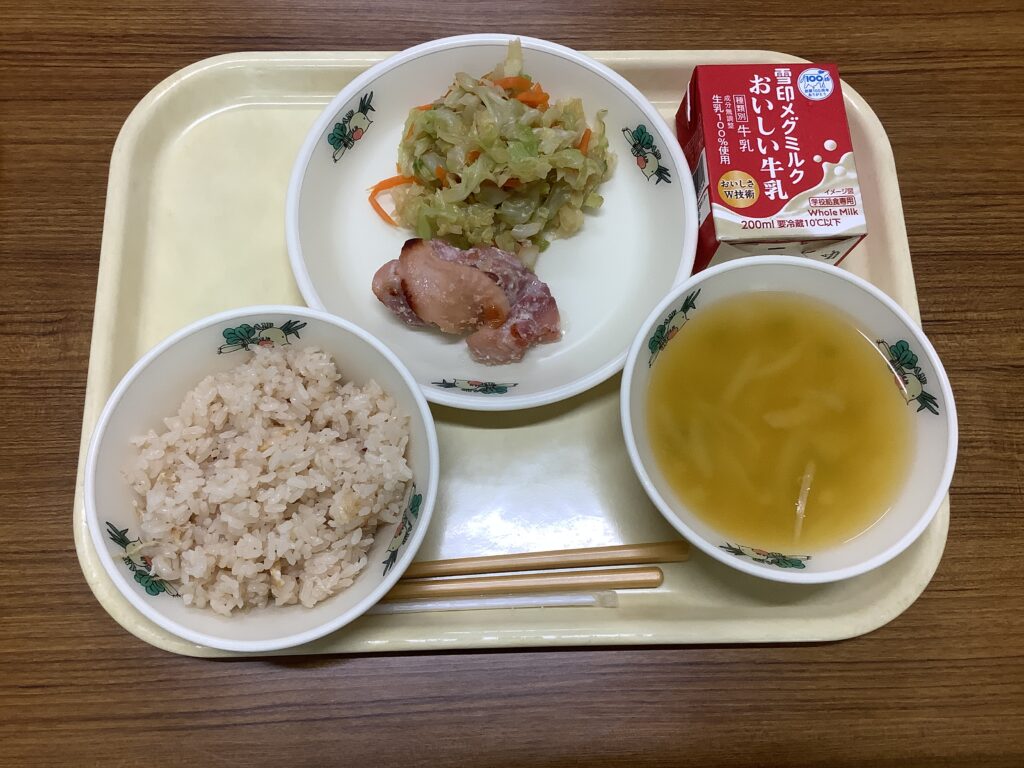

2025/06/19(木) 今日の給食

生姜ご飯

鶏の塩こうじ焼き

キャベツのお浸し

かぼちゃのみそ汁

牛乳

新生姜を甘酢漬けにしたものを、お寿司屋さんでは「がり」といいます。口の中をさっぱりさせる、しょうがの殺菌効果で食中毒を防ぐなどの役割があります。

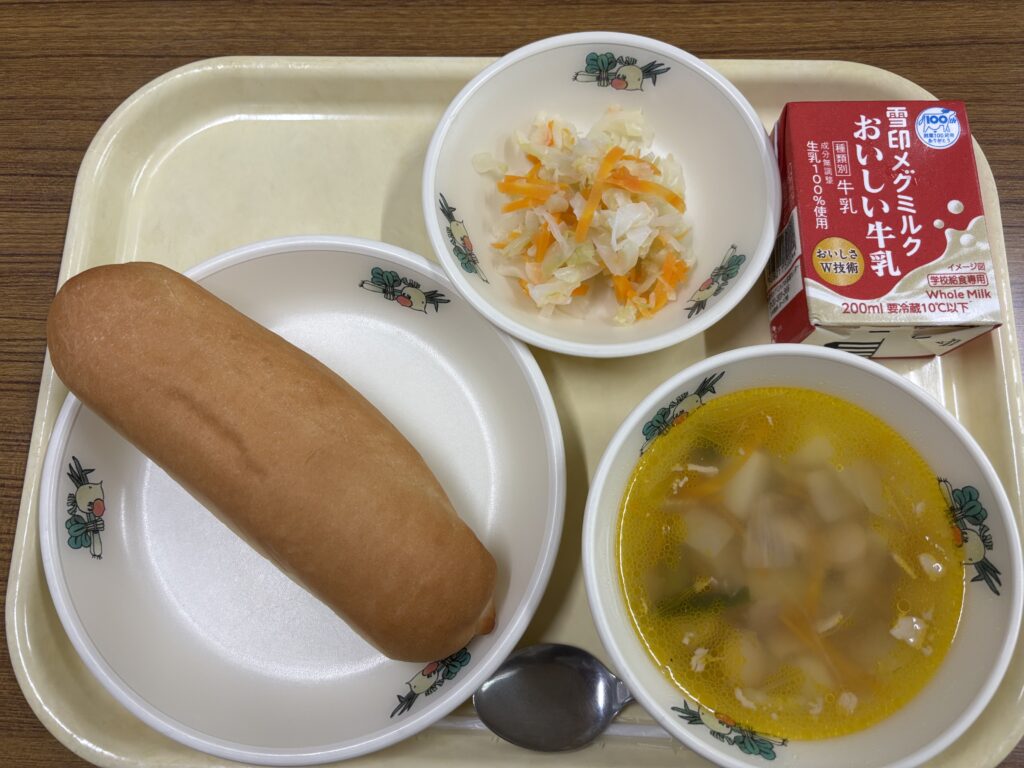

2025/06/18(水) 今日の給食

コッペパン

アイントップフ

ザワークラウト風

牛乳

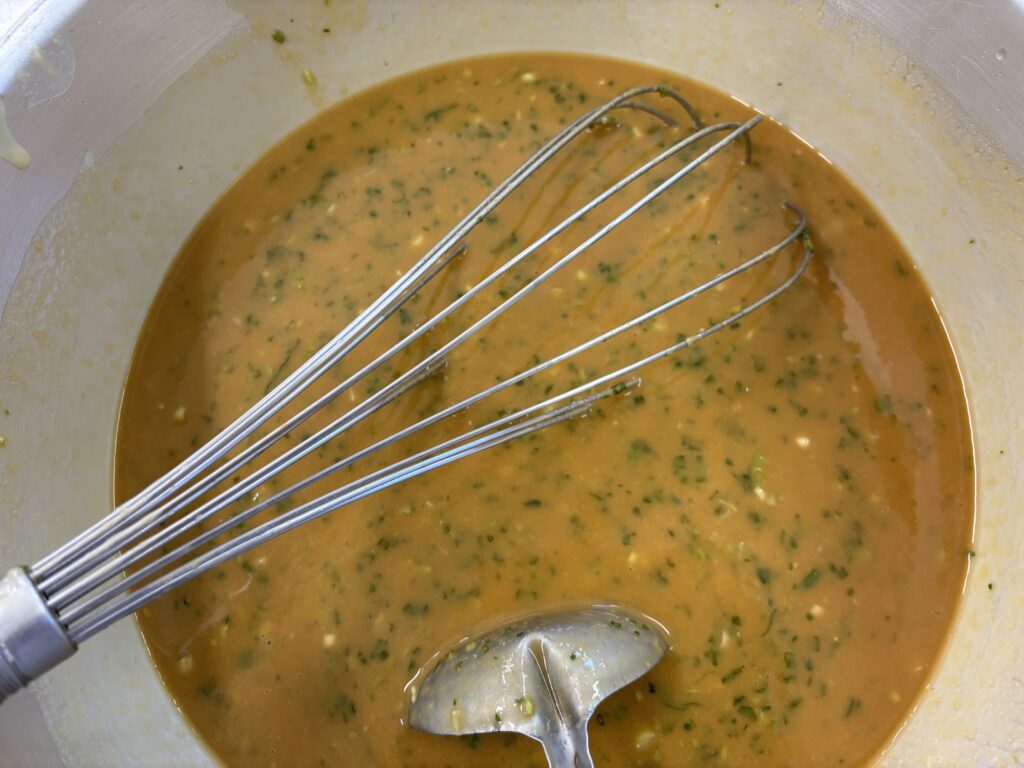

「アイントップフ」と「ザワークラウト」は、ドイツ料理です。「アイントップフ」は、ドイツ語で「鍋の中に投げ込んだ」という意味の料理です。日本のみそ汁のように、いろいろな具材で作る庶民的なスープです。ザワークラウトは、ドイツ発祥のキャベツの漬物です。名前の通り「酸っぱいキャベツ」を意味します。

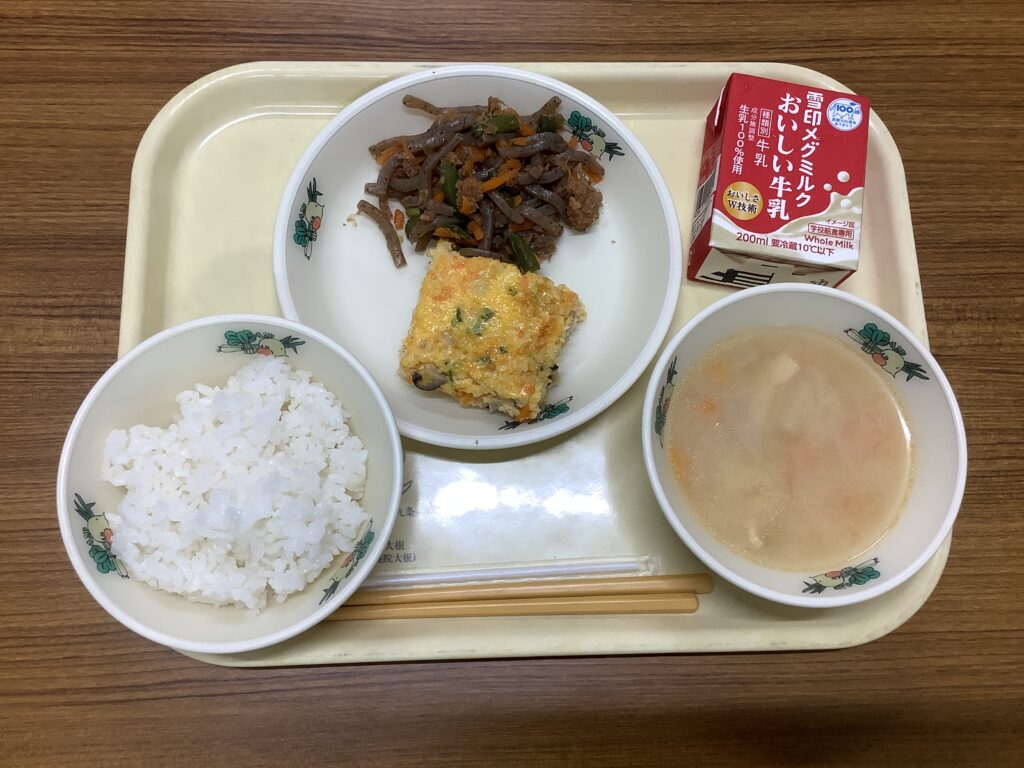

2025/06/17(火) 今日の給食

ご飯

ふくさ卵

こんにゃくの炒り煮

じゃが芋のみそ汁

牛乳

5月29日は、こんにゃくの日です。5月は、こんにゃくの材料であるこんにゃく芋の種芋を植え付ける時期であることと、こんにゃく(529)の語呂合わせから決められました。

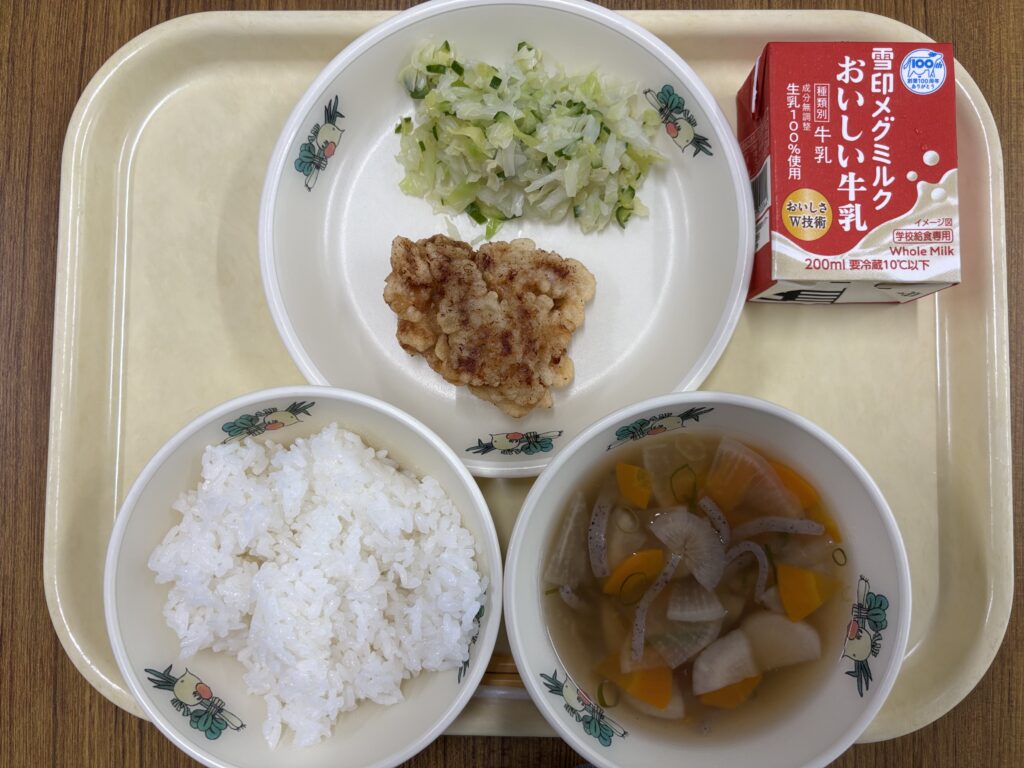

2025/06/16(月) 今日の給食

ご飯

とり天

添え野菜

のっぺい汁

牛乳

毎月19日は食育の日

6月の味めぐりは、九州です。鶏肉の消費量全国1位の大分県で生まれた「鶏天」と佐賀県の郷土料理「のっぺい汁」は、どちらも九州の家庭でよく食べられる料理です。

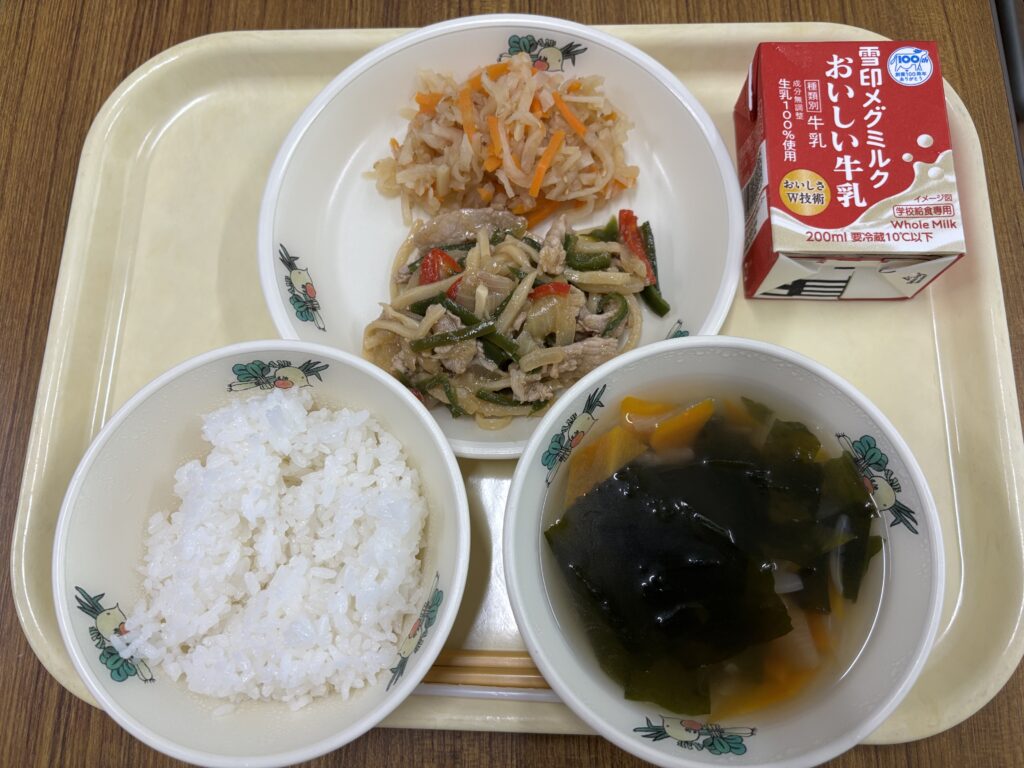

2025/06/13(金) 今日の給食

ご飯

チンジャオロース

はりはり漬け

野菜スープ

牛乳

「はりはり漬け」の「はりはり」とは、切干大根の食感が名前の由来です。よく噛んで、食感を楽しんでいただきましょう。

2025/06/12(木) 今日の給食

なす寿司

高野豆腐の煮物

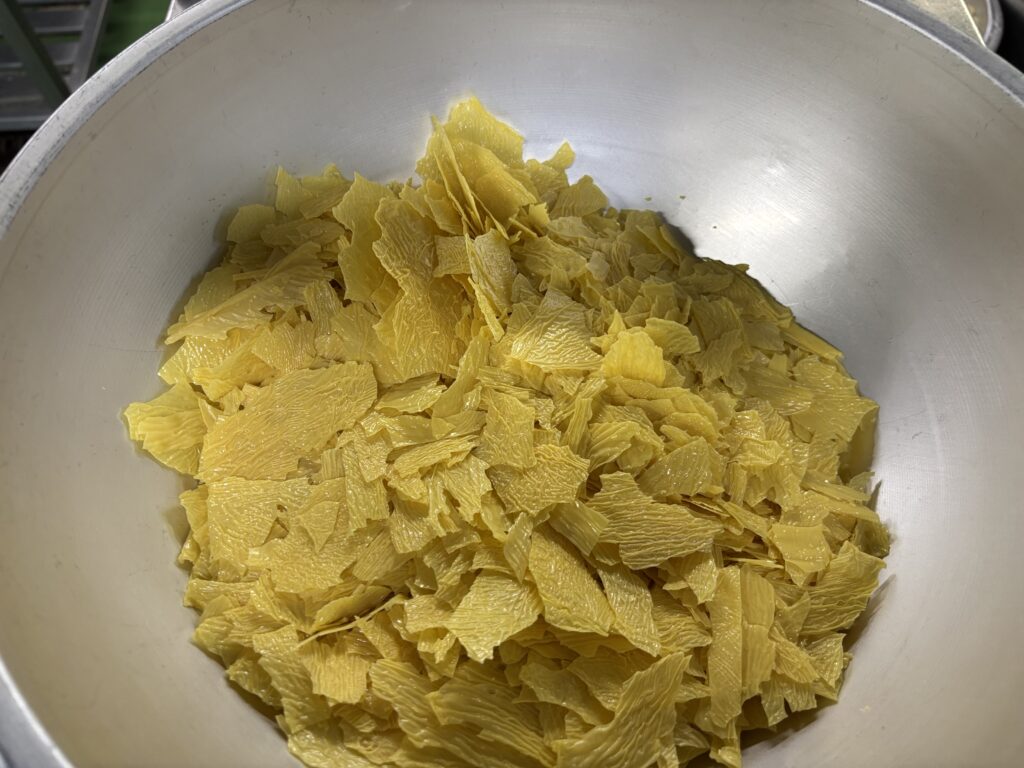

湯葉のすまし汁

牛乳

大豆から出来る豆乳を沸騰する前まで温めると、表面に薄い膜が出来ます。これをすくいあげたものが湯葉で、たんぱく質がたくさん含まれます。

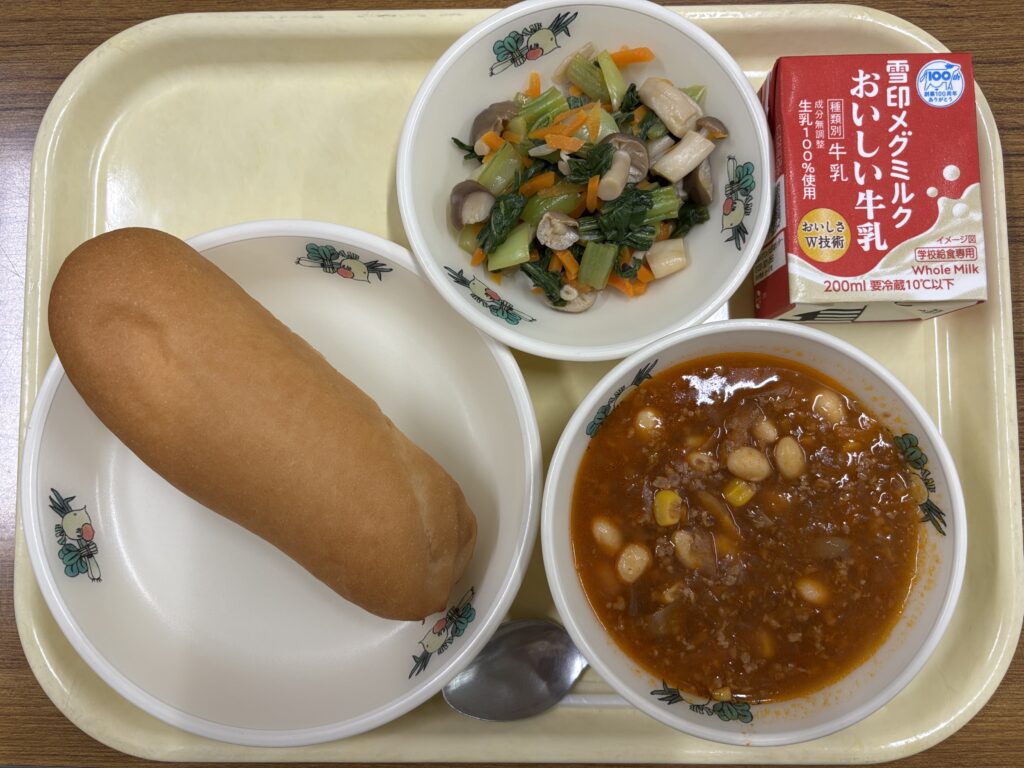

2025/06/11(水) 今日の給食

小型パン

チリコンカーン

チンゲン菜としめじの華風和え

牛乳

チンゲン菜は、漢字で「青梗菜」と書きます。チンゲン菜の仲間で、軸が白い「パクチョイ」は「白菜(しろいな)」と書きます。

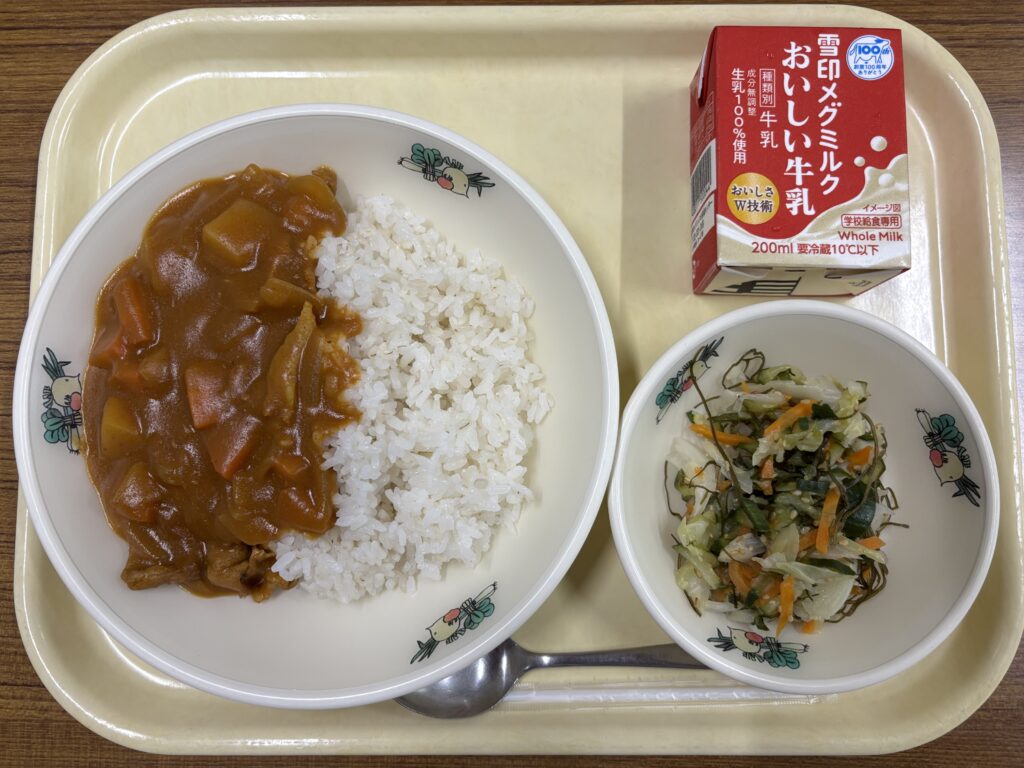

2025/06/10(火) 今日の給食

カレーライス(麦ごはん)

かみかみ昆布サラダ

牛乳

よく噛んで食べると唾液がでて、味物質が唾液に溶け出します。この味物質が、舌にある味蕾から脳に伝わることで、「甘い」などを味わうことが出来ます。

2025/06/09(月) 今日の給食

ご飯

けいちゃん

もやしと胡瓜のごま酢和え

えのき茸の中華スープ

牛乳

「けいちゃん」は、岐阜県の郷土料理です。「鶏」という漢字を音読みすると「けい」と読みます。ジンギスカンを真似て考えられました。

2025/06/06(金) 今日の給食

ご飯

さわらのみそ焼き

切干大根の煮物

わかめスープ

牛乳

さわらは、漢字で「鰆」と書きます。これは、春を告げる魚として昔から親しまれてきたことに由来しています。今日の「さわらのみそ焼き」は、特製のみそダレにじっくり漬け込んで焼き上げているので、ご飯がどんどん進む味付けになっています。魚が苦手な子どもたちにも好評でした。

2025/06/05(木) 今日の給食

中華風炊き込みご飯

サンラーツァイ

鶏しそ団子汁

牛乳

今日のサンラーツァイには、セロリが入っています。セロリは、独特の香りとシャキシャキとした食感が特徴の野菜です。栄養も豊富で、古くから食用や薬用として親しまれてきました。「セロリは苦手・・・」という子どもたちもいましたが、給食では、細かく刻んで、加熱することでセロリ独特の香りを和らげ、食べやすいように工夫しています。

2025/06/04(水) 今日の給食

ミルクパン

ポークシチュー

フルーツ白玉

牛乳

歯と口の健康週間

6月4日~10日は、歯と口の健康週間です。よくかんで食べると、健康な歯を守ることが出来ます。1口30回をめざして、よくかんで食べましょう。

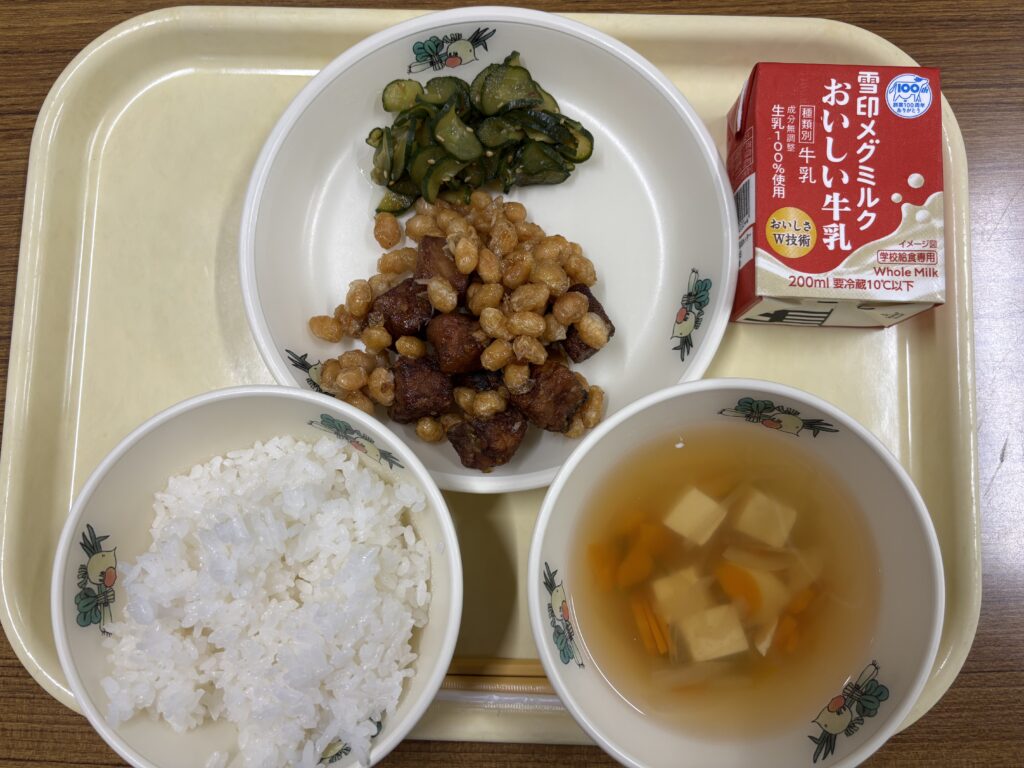

2025/06/03(火) 今日の給食

ご飯

かつおと大豆の揚げ煮

胡瓜の漬物

豆腐のすまし汁

牛乳

かつおは、成長期の子ども達にとって非常に優れた栄養源です。筋肉や体の組織を作るうえで欠かせない栄養素です。体内で生成できない必須アミノ酸がバランスよく含まれています。

2025/06/02(月) 今日の給食

ご飯

豚肉と茄子のみそ煮

にらともやしの和え物

牛乳

つやつや紫色がおいしそうな「なす」。栄養満点で、いろいろな料理に大活躍する野菜です。なすは、昔から日本で食べられてきた、私たちにとって身近な野菜です。きれいな紫色をしているのは、ポリフェノールという体に良い成分のおかげです。このポリフェノールがみんなの体を元気にしてくれるパワーを持っています。