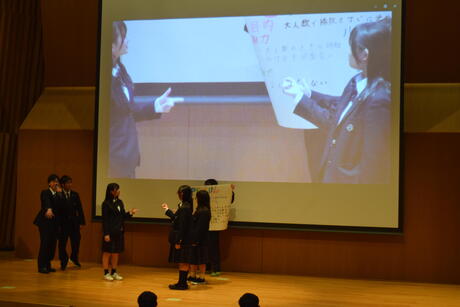

本校では、教養科学科生徒の探究心・創造性・独創性の伸長のため、GSP(グローカル・スタディーズ・プログラム)の一環として、総合的な学習の時間を「こだわり学」と称して、様々な活動に取り組んでいます。2年次では、生徒が独自のテーマで課題を設定し、研究(ゼミ活動)を行っています。そのまとめとして、4月14日(月)、3年生の代表が教養科学科の2、3年生に向けて校内発表を行いました。

昨年度は、「国語ゼミ」「社会ゼミ」「数学ゼミ」「物理ゼミ」「化学ゼミ」「生物ゼミ」「地学ゼミ」「英語ゼミ」の8つが開講され、各ゼミ内で発表を行い代表を選出しました。

[各ゼミの紹介](発表順)

第1発表 国語ゼミ 宇野柚希乃さん 野木亜紀子脚本の食事シーンの意義と登場人物の魅力

第2発表 社会ゼミ 濱岸由奈さん 犬と人間の関わり方はなぜ変化したか

第3発表 化学ゼミ 中村彩乃さん、南鶴天舞さん、石田愛梨さん バスボムを作ろう!

第4発表 地学ゼミ 長谷川愛奈さん 巨椋池フィールドワークと干拓地の災害の危険性

第5発表 数学ゼミ 岡本蓮斗さん、小原悠希さん、佐々木将人さん 四人の囚人問題とガウス

第6発表 生物ゼミ 塩川知也さん メダカでメンデルの法則を調べる

第7発表 物理ゼミ 小野智大さん、稲葉 太一さん、 奥村英太さん、寺田亘輝さん ショベルカー

第8発表 英語ゼミ 上平悠太さん、宮嶋壮吾さん、中谷快瑠さん Town Revitalization

各ゼミ代表者は、1年間の研究成果を伝えたいという熱意が充分に伝わる発表を行いました。いずれも甲乙付けがたい内容でしたが、最優秀賞に「英語ゼミ」が、優秀賞に「生物ゼミ」が選出され、表彰されました。

令和7年4月8日(火)、第17回入学式を挙行しました。

城南菱創高校第19期生が、野村校長より入学許可を受けました。

野村校長は式辞において、

高校生としてぜひ大切にしてほしいことを次のように話しました。

1つ目は、志を高くして可能性に挑戦することです。

高校生の貴重な時期に自分を鍛えることで、将来の可能性を広げられます。

自分が選んだ道だと胸をはって進んでいけるように、

努力を惜しまず挑戦しましょう。

2つ目は、自ら求めて学ぶことです。

真摯に謙虚に知識を覚えることだけが学びではありません。

問題意識をもって、時には疑うことも行い、

自ら積極的に課題に向き合う力が求められます。

失敗をおそれず果敢に挑んでください。

入学生のみなさんが今日という日の感激を忘れず、

健康、安心で安全な生活を送れることを祈念し式辞とします。

3月19日(水)に3学期終業式を行いました。

井上校長は式辞の中で、自身の剣道の経験に触れました。

剣道段位審査で年月をかけて幾度とない不合格を克服し、

ようやく7段に合格した際、師範に言われたことば

「7段になったら、7段になった気持ちで稽古に取り組むように」から、

「人はその立場にならないと見えてこない景色がある」という

修練の心構えにたどり着いたことを紹介しました。

それをふまえて生徒達に、

新学年になったらその立場で見えてくる状況があることを心得て、

よりよく励むようにと伝えました。

その後、生徒指導部長と進路指導部長の講話がありました。

最後に、伝達表彰を行いました。

令和6年度京都府秋季ウエイトリフティング選手権大会3位

2年4組 丸茂 優太

令和6年度グローバルネットワーク京都交流会

論文コンテスト最優秀賞

1年5組 西口 桃加

令和6年度グローバルネットワーク京都交流会

プレゼンテーション最優秀賞

2年5組 上平 悠太

2年5組 宮嶋 壮吾

2年6組 中谷 快瑠

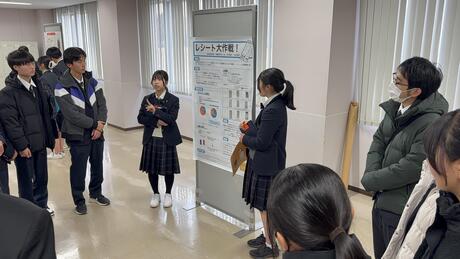

令和6年度教養科学科「こだわり学」研究発表の表彰式を行いました。

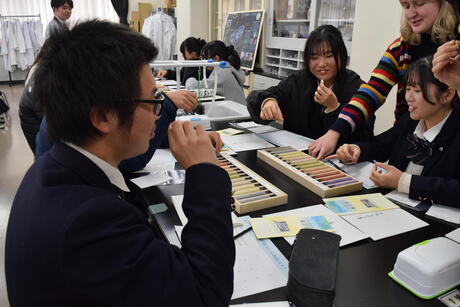

先日行われた総合発表会では、1年教養科学科生徒が取り組んだ研究についてプレゼンテーションしました。

当日は外部アドバイザーとして、京都大学の学生5名、京都文教大学の教職員3名に参加していただき、発表審査と講評を行っていただきました。

そして、生徒の相互評価と本校教員の審査結果を総合的に判断し、高い成績を修めた生徒達を表彰しました。

そして、教養科学科全員が1年間かけて切磋琢磨してきたことを讃え合う時間となりました。

最優秀賞 山田 遥香「レシート大作戦!」

優秀賞 池田 明花「鉛筆の無駄をなくすために」

優秀賞 中西 杏「生物と環境問題の関係性」

優秀賞 蒲 咲帆「生物と環境問題の関係性」

ラーニング賞 井口 夕梅子「日本全国差別解消計画」

コ・クリエーション賞 湯浅 百桃「身近な10代の不登校による教育格差」

オーナーシップ賞 桑田 夏希「環境にやさしいプラスチックを」

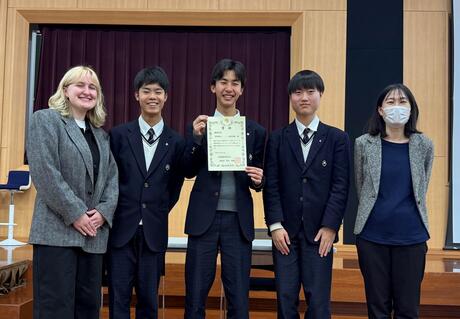

グローバルネットワーク校に指定されている学校が一堂に会し、一年間の研究の発表をおこなう令和6年度グローバルネットワーク京都交流会が2月1日(土)に京都建築大学校にて開催されました。

午前に論文コンテストの表彰式があり、本校教養科学科1年西口さんが最優秀賞を受賞しました。

その後、質疑応答も英語によるプレゼンテーションがあり、本校からは2年生教養科学科の英語ゼミ代表の3名が参加し、見事最優秀賞を受賞しました。

午後からは1年生のこだわり学代表の2グループがポスターセッションに参加しました。 ポスターセッションは順位付けはなく、交流会であったため自分たちの発表や他校生の発表を通じて、交流を図ることができました。

【受賞者】

論文コンテスト 最優秀賞 1年 西口桃加

プレゼンテーション 最優秀賞 2年 宮嶋壮吾 上平悠太 中谷快瑠(英語ゼミ)