令和7年度教養科学科「こだわり学」研究発表の表彰式を行いました。

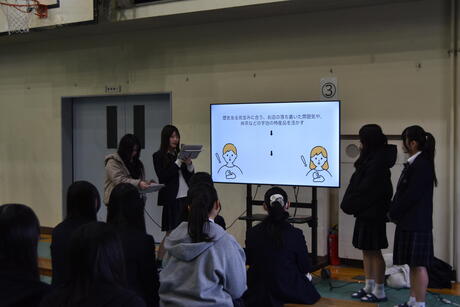

先日行われた総合発表会では、1年教養科学科生徒が取り組んだ研究についてプレゼンテーションしました。

当日は外部アドバイザーとして、京都大学の学生7名、京都文教大学の教職員3名に参加していただき、発表審査と講評を行っていただきました。

そして、生徒の相互評価と本校教員の審査結果を総合的に判断し、高い成績を修めた生徒達を表彰しました。

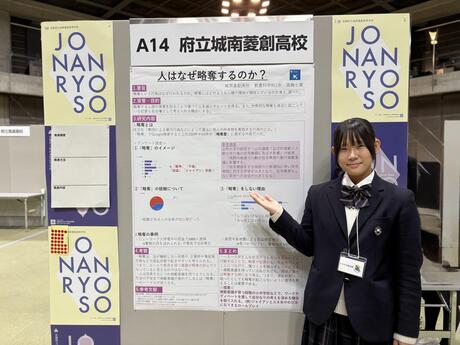

最優秀賞 高橋 七葉「人はなぜ略奪するのか」

優秀賞 伊地智 心彩「世界での義務教育の差を埋めるために」

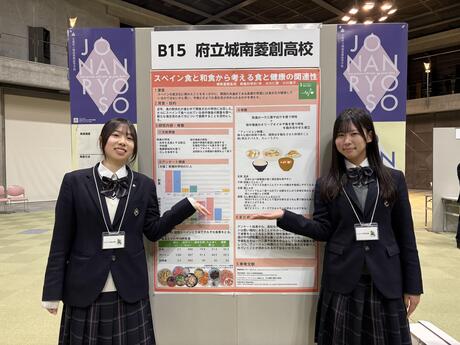

優秀賞 大川 仁菜「スペイン食と和食から考える食と健康の関連性」

優秀賞 小川 璃子「スペイン食と和食から考える食と健康の関連性」

11月13日に近畿大会出場生徒に対する、同窓会・教育後援会からの激励金贈呈式が行われました。

野村校長と教育後援会 白藤会長からは、日頃の活動への労いと、大会への出場祝い及び激励の言葉が贈られました。

また、出場者らはお礼や大会への抱負を語りました。

【美術部】

作品は部員のみんなの支えや先生の指導がありできたもので感謝しています。

【将棋部】

1年生での出場ですが、相手が2年生でも自分の将棋をやって決勝トーナメントに進めるように頑張ります。

自分の力を精一杯出して良い試合ができるように頑張ってきます。

【バドミントン】

練習時間が短い中でも結果を出せたことはうれしく思います。近畿大会に向けて調整して頑張ってきます。

【弓道部】

弓道部に入って1年半、目標であった近畿大会に出場することができました。それは先生や家族・仲間などたくさんの人たちの支えのおかげなのでとても感謝しています。みなさんの期待を裏切らないように精一杯頑張ります。

近畿大会への出場はとても緊張しますが、仲間・部員・先生の助けがあって近畿大会に出場することができるので、爪痕を残して帰ってきたいです。

出場大会及び出場生徒は次のとおりです。

【美術部】

第45回近畿高等学校総合文化祭 鳥取大会

美術・工芸部門 3年 古瀬 咲彩

【将棋部】

第45回近畿高等学校総合文化祭 鳥取大会

将棋部門 個人 1年 安見 大輝

個人 2年 三薮 奈緒

【バドミントン部】

第72回近畿高等学校バドミントン選手権大会

個人 2年 西釋 睦人

ダブルス 1年 中上 浅飛

2年 西釋 睦人

【弓道部】

第33回近畿高校弓道選抜大会

個人 2年 野口 琴音

団体 2年 郡山 幸大

1年 高山 秀明

2年 本岡 直也

2年 山本 陽大

近畿大会出場者のみなさん、大会の場所や雰囲気、自分たちの全力を出すことを楽しんで頑張ってきてください。

たくさんのご声援、よろしくお願いします。