2年生発展理数コース(令和5年度以降は探究理数コース)を対象に行われる取組で、大学や外部機関から先生をお招きして講義をしていただくほか、大学や外部機関を訪問します。知的好奇心を刺激し、より高度な学問への興味・関心を高め、進路選択への一助とすることを目的としています。

2月10日(金) 2年生発展理数系クラスを対象に、サイエンスチャレンジを行いました。

京都教育大学の先生と学生さんを講師としてお招きし、「火おこしを科学する」をテーマに体験学習を行いました。

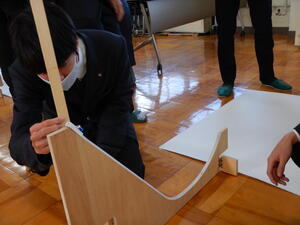

先生からの説明を受けた後生徒たちは班に分かれ、木の棒と板を用いて火おこしを体験しました。煙が出てくるところまでは上手くいっても、なかなか火はつかず苦戦していました。棒を回す速さや板に穴を空ける位置など試行錯誤を繰り返し、火がついた班からは歓声があがりました。

諦めずに創意工夫や試行錯誤を繰り返し、物事に挑戦することの大切さを再認識する機会となりました。

12月16日(金) 2年生発展理数系クラスを対象に、サイエンスチャレンジを行いました。

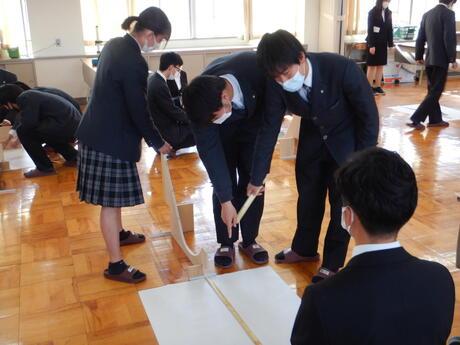

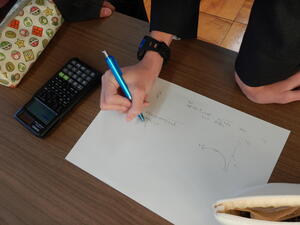

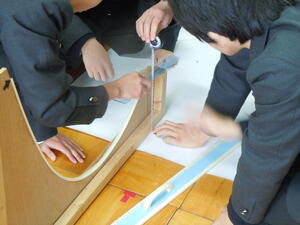

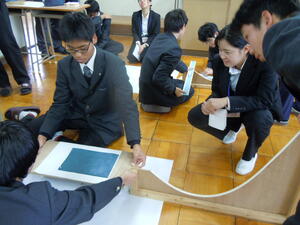

京都教育大学から深尾武史先生と学生さんをお招きし、「数学と自然科学について」をテーマに探究活動を行いました。活動の内容としては、発射台から鉄球を転がし、鉄球が描く放物線や飛距離などを観測しました。これらの実験を通じて、数学的な知識が日常生活に応用できることや、実際には実験が難しい分野においてもデータや知識を利用してシミュレーションすることができるということなどを学ぶことができました。

7月27日(水) 2年生の理系クラスを対象に「サイエンスチャレンジ講座」を京都工芸繊維大学で行いました。

3Dプリンタ、プログラミング、色のおもしろさ、機械工学、ムシの生物学の5つの講座に分かれて、午前午後で一人2テーマ受講しました。大学の施設を使っての実験や実習、研究室の見学等、参加生徒たちにとっては、大学での学びを知るよい機会になったようでした。昼食を大学生に交じって校内のカフェテリアでとったり、大学生協で専門書を見たり、大学生になった気分も味わえたようでした。

2月10日(木)2年生発展理数系クラスを対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を実施しました。

例年お世話になっている京都教育大学 教授の村上忠幸先生と学生スタッフの方にお越しいただき、今回は「マッチ棒ロケットづくり」をテーマに探究学習を実施しました。

マッチ棒とアルミホイル、クリップを用いてマッチを燃焼させた時のエネルギーでどれだけ遠くまで飛ばすことができるかを探究しました。生徒たちは、何度も試行を繰り返して遠くに飛ばすための条件を粘り強く探っていました。

生徒の知的好奇心、探究心を刺激する良い機会となりました。

※感染防止対策を徹底のうえで実施しました。

12月10日(金) 2年生発展理数系クラスを対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を実施しました。

京都教育大学の深尾武史教授をお招きし、「数学と自然科学について」をテーマに斜方投射に関するアクティブラーニングを行いました。学生の方々にもサポートしていただき、生徒たちは試行錯誤しながら斜方投射台を使った実験を通じて現象の法則性などを学び、学ぶことの意義や楽しさを深く理解する機会となりました。また、普段の授業で学ぶ数学や科学が自然現象にも当てはまることを体験によって学べたことは、生徒たちの好奇心を刺激したことと思います。

7月30日(金) 2年生発展コースの理数系クラスが、第1回洛西サイエンスチャレンジの一環として国立研究開発法人理化学研究所放射光科学研究センターを訪問しました。

生徒たちは、SPring-8とSACLAと呼ばれる施設を見学しました。

SPring-8は円形、SACLAは直線形の大型放射光施設です。加熱した金属から飛び出した電子を加速させ、電磁石で曲げることで発生させた強力なX線(放射光)を利用して、ナノレベルの小さなものを見ることができます。小さな分子の一瞬の姿を捉えることで、化学反応における分子のはたらきを解析することも可能です。ビタミンCが鉄イオンの吸収を助ける仕組みも、放射光によってタンパク質を見ることで解明されたそうです。

装置は大がかりで仕組みは難しかったかもしれませんが、まさに「世界一小さなものが見える世界一大きな施設」で今まで見えなかったものが見えるようになる技術を知り、謎が解明されていく可能性を感じたのではないでしょうか。

3月10日(水)第2回洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

第2学年の発展理数クラスの生徒を対象に行いました。今回は京都教育大学の深尾武史教授に「考え方を広げること・深めること」と題した講座を開いていただきました。大学の学びに触れることで、自然科学領域への興味関心が高まる良い機会となりました。

2月20日(土)2年生発展理数クラスを対象に「第1回 洛西サイエンスチャレンジ講座」を実施しました。

京都教育大学理学部教授の村上忠幸先生と学生スタッフの方にお越しいただき、「紙と水糊の不思議を探る」と題した探究学習を実施しました。

「水糊をつけると紙にしわができるのはなぜか」について各班で試行錯誤を重ねながら探究を深めていきました。

生徒の知的好奇心、探究心を刺激する良い機会となりました。

2月3日(月)3~6限に第2学年の理数発展クラスを対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

今回は京都教育大学教育学部の村上忠幸教授をお招きし、「マッチ棒ロケットつくり」と題した探究学習の講座を行いました。マッチ棒とアルミホイル、クリップを用いてマッチを燃焼させた時のエネルギーでどれだけ遠くまで飛ばすことができるかを探究しました。何度も試行を繰り返し、遠くに飛ばすための条件を粘り強く探っていました。数班が遠くまでマッチ棒ロケットを飛ばすことができ、歓声がわきました。

令和元年12月17日(火)2年生理数発展クラス(7組、8組)を対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

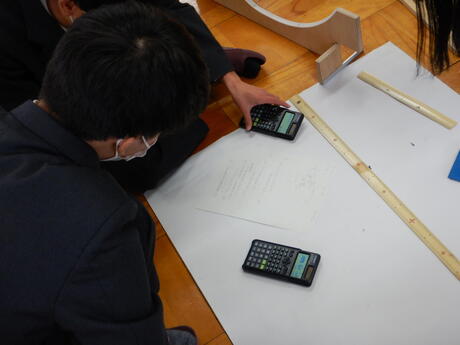

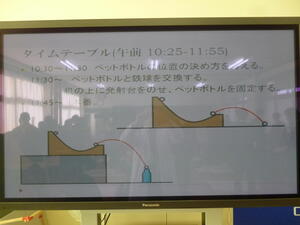

京都教育大学数学科の深尾武史教授に来ていただき「斜方投射を考察する」というテーマで探究学習を行いました。斜方投射用の台から球を滑らせて、ペットボトルの口に入れるにはどうすれば良いかを試行錯誤しながら調べます。カーボン紙を使って落下点を調べたり、定規で長さを測ったりして、計算をしながら二次関数の式を求めていきました。うまく入ったグループから歓声があがり、生徒たちは非常にいきいきした様子で取り組んでいました。数学の知識を自然現象にも適用できることを知り、自然科学への興味関心が高まる良い機会となりました。

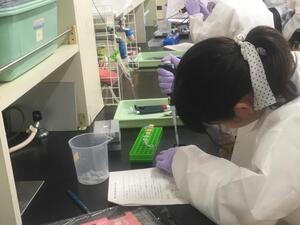

7月26日(金)、第2学年の理数発展クラスを対象に、洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

今回は京都産業大学生命科学部・理学部にて数学、物理・情報、化学、生物の4講座に分かれて実習を行いました。

数学は「せっけん膜で探る、最小に関する数学」、物理・情報は「磁力」「レーザーと簡単な光学素子を使って調べるひかりの性質」「LEGOを用いたビジュアルプログラミングの作成」、化学は「遷移金属の錯イオン形成による呈色反応とその応用」、生物は「PCR法による食品中の細菌遺伝子の検出」「里山生態系の保全を科学技術と社会経済活動から考える」というテーマでした。大学の学問を肌で感じることができ、生徒達は意欲的に取り組んでいました。今回の高大連携の取組を通して、生徒達の知的好奇心を刺激し、学習意欲をさらに高めることができました。

5月25日(土)1、2限に、第2学年の理数発展クラスを対象に、高大連携の取り組みとして、洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

島根大学生物資源科学部の浅尾俊樹教授をお招きし、「低カリウムメロンの開発について」という題目で講演をしていただきました。その後、島根大学生物資源科学部で学んでいる本校の卒業生が、大学での研究と学びについてお話ししました。大学での学びに触れることで自然科学への興味関心が高まる良い機会となりました。

平成31年1月22日(火)に2年理数発展クラスを対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

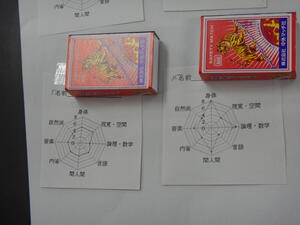

京都教育大学の村上忠幸教授に来ていただき、マルチプル・インテリジェンスをグルーピングに活用した探求学習「火起こしを科学する」講座を行っていただきました。木と木をこすり合わせて、火起こしがしやすい場所を探したり、息を吹きかけて火を大きくするには木屑をどのように盛れば良いかをグループで考えながら探求しました。なかなか火がつかなかったグループも粘り強く取り組んだことで、火起こしに成功し、達成感を得ることができました。生徒たちの自然科学への興味関心を高める良い機会となりました。

平成30年12月17日(月)2年生理数発展クラス(7組8組)を対象に洛西サイエンスチャレンジ講座を行いました。

今回は京都教育大学数学科の深尾武史教授に来ていただき、「斜方投射を考察する」という演題で探求学習を行いました。斜方投射の軌道が放物線であることを利用して、実際に斜方投射した球の落下位置を調べ、座標を設定し、2次関数の式を求めていきます。原点にする場所をどこにするかで、関数の値が異なるので、生徒たちは試行錯誤しながら取り組んでいました。式を求めた後は斜方投射用の台を机の上に置き、落下点を予測して、ペットボトルの口に球が入るかどうかを試しました。うまく入ったグループからは歓声があがるなど、生徒たちは非常にいきいきした様子で学習をしていました。授業で学んだ二次関数が斜方投射という実際の自然現象と関わっていることを実感することで、知識の活用方法を学ぶことができ、数学の理解がより一層深まった良い機会となりました。

7月25日(水)第2学年の理系選択者を対象に、洛西サイエンスチャレンジ講座を実施しました。

京都産業大学生命科学部・理学部で、「数学」「物理」「化学」「生物」の4講座に分かれて学習をしました。

「数学」では「投げた針が平行線と交わる確率」など、「物理」では「磁力」「レーザーと簡単な光学素子を使って調べるひかりの性質」など、「化学」では「錯イオンの形成による呈色反応」など、「生物」では「野菜のDNA抽出と遺伝子診断」の内容で行いました。

生徒たちは楽しく実験等に取り組んでいました。自然科学への興味・関心を広げる良い機会になりました。