東洋医学のイメージとして「難しそう」「胡散臭い」といった声が聞こえてきます。

そこで最初に「実は身近な東洋医学」というテーマで授業をしています。

次のように思ったことありませんか?

「顔が赤いし、熱があるのかな?」

「寒さのせいで身体が凝ったり、血の流れが悪くなっているのかな?」

また、「温めると肩こりが楽になった」という経験はありませんか?

こういった事柄を積み重ねたものが東洋医学です。

実は日常の中で東洋医学のエッセンスを使っているわけです。

「でも気って本当にあるの?」と、質問されることがあります。

今のように顕微鏡や検査機器がなかった時代。

微生物や酸素、栄養素を観測することはできなかったわけですが、人は今も昔も大きく変わりません。

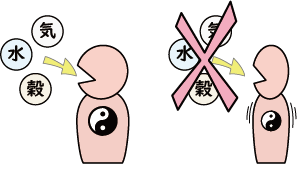

呼吸をしないと、飲食物を摂取しないと、血が足りないと生きていけません。

空気や飲食物をしっかり摂れている人とそうではない人を比べると活動する力に違いが見えてきます。

【自作イラスト:気水穀の摂取の違いによる身体の変化】

確かにそこには「何か」があって、それを何と呼ぶかという話になります。

「気」は元々「气」という字でした(雲を表す象形文字由来)。

呼吸をして気(气)を身体に取り入れなければ活動できません。しかし、それは見えません。

そこから、「見えないけどそこにあってエネルギーを持つもの」を「気」と呼んだわけです。

一見難しそうな東洋医学ですが、身近な事柄がベースにあること、「存在・事象」をどう名付けたか、また字の意味を説明しながら授業を進めることで、理解しやすいようにしています。

理療科では、視覚に障害のある方で就労にお困りの方の入学相談を随時募集しています。お気軽にご相談ください。

【相談先】

京都府立盲学校 花ノ坊校地

TEL:075-462-5083(担当 教務部)